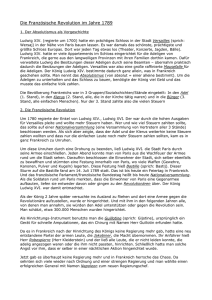

Deutsch-Französische Geschichte 2 als PDF

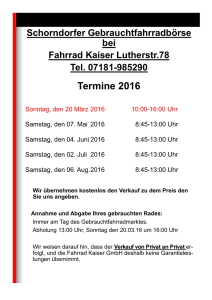

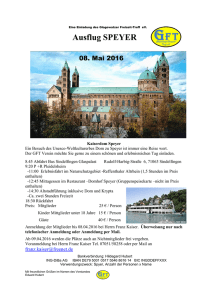

Werbung