Drogenpolitik in Europa und Deutschland

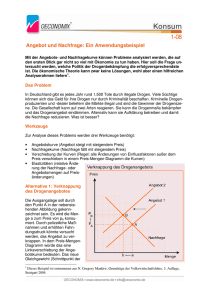

Werbung

Titel Drogenpolitik Drogenpolitik in Europa und Deutschland Institutionen, Befugnisse, Aufgaben und Ziele Politik und Drogen – ein schwieriges Feld. Drogenpolitik regelt den Umgang mit Drogen in einer Gesellschaft. Konkret bedeutet dies in Deutschland, Einfluss darauf zu nehmen, dass weniger Drogen angeboten und nachgefragt werden. Dabei kann die Definition von „Droge“ bereits die erste Falle sein. Sind mit Drogen lediglich die Substanzen gemeint, die im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in den Anlagen Rolf Hüllinghorst 1 bis 3 aufgeführt sind und damit nicht frei gehandelt werden dürfen? Oder sind alle Substanzen, die psychotrope Wirkungen haben und zur Abhängigkeit führen können, gemeint? Geht es „nur“ um Heroin, Kokain, Cannabis, Ecstasy und Designerdrogen – oder auch um die Volksdrogen Tabak, Alkohol und abhängig machende Medikamente? In diesem Artikel steht die Drogenpolitik im Sinne des Umgangs mit illegalen Drogen im Mittelpunkt. Es sollen die Fragen beantwortet werden, ob es aktuell so etwas wie eine Drogenpolitik gibt, wer die Akteure sind, auf welcher Ebene gehandelt oder nicht gehandelt wird. In der Zusammenfassung wird aufgezeigt, was drogenpolitisch zu tun bleibt. Drogenpolitik weltweit Der Umgang mit psychotrop wirkenden Drogen in fast allen Staaten der Welt beruht auf den Suchtstoffübereinkommen von 1961, 1971 und 1988. Bei den Vereinten Nationen wurden zur Kontrolle dieser Übereinkommen das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) bzw. der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) gegründet. Diese Internationalen Behörden wachen weltweit über die Einhaltung der Vereinbarung. Das geschieht auf der einen Seite durch eine genaue Beobachtung des Drogenanbaus, auf der anderen Seite aber auch durch Überwachung der nationalen Drogenpolitiken. So gibt es nach wie vor unterschiedliche Auffassungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, anderen europäischen Staaten und dem INCB, ob der Betrieb von Drogenkonsumräumen mit den geltenden Übereinkommen vereinbar ist. Vom Produzenten zum Konsumenten Seit ungefähr 20 Jahren ändert sich das Bild. Gab es bis dahin auf der einen Seite Staaten, in denen Drogen produziert und auf der anderen Seite Staaten, in denen diese konsumiert wur­den, so berichten jetzt auch die Erzeugerstaaten über wachsen­de drogenbezogene Probleme in ihren Ländern. Auch des­halb verschieben sich die Schwerpunkte der Drogenpolitik in fast allen Ländern. Auf der einen Seite stehen die Beeinflussung des Angebots und die Bekämpfung des Drogenmarktes durch die Polizei, auf der anderen Seite verstärkte Bemühungen, Drogenabhängigen zu helfen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Drogen produzierenden Länder in der Regel Staaten sind, in denen die Menschen so gut wie keine Alternative zum Anbau von Drogenpflanzen haben. Es gibt es kaum Infrastruktur, die für die Vermarktung anderer landwirtschaftlicher Produkte erforderlich wäre. Deshalb hat die Entwicklungszusammenarbeit gerade mit Drogen produzierenden Staaten einen hohen Stellenwert. Weniger Drogenanbau in Asien und Südamerika bedeutet weniger Angebotsdruck in Europa. Drogenpolitik in Europa Eine der Aufgaben der Europäischen Union (EU) ist es, dafür zu sorgen, dass die Bewohner Europas in den jeweiligen Mitgliedsstaaten die gleichen Lebensbedingungen vorfinden. Das betrifft sowohl das Angebot von Drogen – das es nach Auffassung der EU zu reduzieren gilt – als auch das Angebot der Hilfen für Menschen mit Drogenproblemen. Um dies zu erreichen, werden die politischen Werkzeuge der EU eingesetzt. Die Europäische Kommission in Brüssel ist quasi die Regierung der EU, jedes Land stellt einen Kommissar. Beschlüsse werden vorbereitet, sowohl für das Europäische Parlament als auch für die Konferenzen der Mitgliedsstaaten. Abläufe in der Europäischen Politik Die Europäische Politik verläuft langfristig und ist zielorientiert. Bei Vorlagen fällt auf, dass die bisher zu einem Thema gefassten Beschlüsse immer wieder aufgeführt werden. Daraus wird abgeleitet, was bisher getan wurde und was zukünftig zu tun ist. In der Regel wird bei Problemen oder Aufgaben zunächst ein so genanntes „Grünbuch“ erarbeitet. In diesem Papier wird das Problem umfassend beschrieben und erste Lösungsansätze werden aufgezeigt. Im Wesentlichen ist es aber eine Grundlage, zu der die Mitgliedsstaaten, europäische und nationale Interessenverbände sowie Bürgerinnen und Bürger Stellung nehmen können. Unter Einbeziehung all dieser Stellungnahmen – gewichtet und bewertet durch die Europäische Kommission unter Einbeziehung der Kompetenz der Mitgliedsstaaten – wird das Grünbuch zum „Weißbuch“, welches die politisch zu ergreifenden Maßnahmen auflistet und beschreibt. Die nächste Stufe der Themenbehandlung ist eine „Strategie“, in der konkret beschrieben wird, wer was zu tun hat. Die Strategie ist für die Mitglieder verpflichtend. Aktuell gültig ist die EU-Drogenstrategie von 2005 bis 2012. Auf der Basis der Strategie legte die Kommission einen Drogenaktionsplan (2005-2008) vor. Dieser wurde inzwischen evaluiert und für die Jahre 2009 bis 2012 fortgeschrieben. Um die Europäische Drogenstrategie zu unterstützen und allen Staa- Erschienen in: KONTUREN. Fachzeitschrift zu Sucht und sozialen Fragen; Ausgabe 1-2010, S.14-18. Ko–NTUREN 14 1-2010 ten die Möglichkeit der Beteiligung zu geben, wird aufbauend auf der Strategie bzw. dem Aktionsplan ein Programm erarbeitet, für dessen Umsetzung Geld im Haushalt bereitgestellt wird. So haben die Mitgliedsstaaten bzw. interessierte Bewerber die Möglichkeit, europaweit oder zumindest im Zusammenspiel mit Partnern aus anderen EULändern Projekte zu entwickeln und durchzuführen, um Hilfen zu verbessern und anzugleichen. Eines der letzten und wichtigen Projekte war eine umfangreiche Studie zum Vergleich der Drogenforschung in der EU, die federführend vom Institut für Therapieforschung (IFT) in München durchgeführt wurde (www.ift.de bzw. www.dbdd.de). Begleitet wird die Arbeit der Europäischen Kommission durch Foren. So gibt es im Bereich der Drogenpolitik in der Generaldirektion Justice, Freedom and Security das Forum „Drogen und Zivilgesellschaft“. Aus Deutschland vertritt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) als Dachverband der meisten Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) auf diesem Arbeitsfeld die Zivilgesellschaft. Die Foren, die es auch in anderen Generaldirektionen gibt, sind ein Werkzeug der Kommission, um auf den unterschiedlichen Arbeitsfeldern ausreichend und aktuell informiert zu sein. Alle Beschlüsse, Maßnahmen, Strategien usw. sind öffentlich und im Internet auch in deutscher Sprache zu verfolgen unter: http://ec.europa.eu/justice. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) Neben der Erarbeitung und Umsetzung von Strategien sind die Europäischen Agenturen ein wichtiges Instrument der Problembeschreibung, der Berichterstattung und der Politikberatung. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht mit Sitz in Lissabon wurde 1993 gegründet und verfügt aktuell über knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Anfang stand in erster Linie die Dokumentation der Angebotssituation in den Mitgliedsstaaten, inzwischen stehen zusätzlich die Weiterentwicklung der Hilfen für Menschen mit Drogenproblemen sowie die Prävention auf der Tagesordnung. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Publikationen. Auf der einen Seite die regelmäßig erscheinenden Berichte über die Drogensituation in Europa (der Bericht für das Jahr 2009 ist im Internet – auch in deutscher Sprache – nachzulesen unter www.emcdda.europa.eu). Auf der anderen Seite sind es immer mehr Beiträge über Forschungsprojekte oder über besondere Vergleichsstudien, wie z. B. von schwer erreichbaren Abhängigen. Ziel ist es, Praxis, Wissenschaft und Politik über den Stand zu informieren und eine weitere Entwicklung hin zur Reduzierung der Drogenprobleme als Voraussetzung für die Chancengleichheit der Bürgerinnen und Bürger in allen Mitgliedsstaaten anzuregen. Die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) Ohne die Zuarbeit aus den Mitgliedsstaaten wäre eine Europäische Agentur wie die EBDD in Lissabon kaum denkbar. So wurden in allen Mitgliedsstaaten, aber auch in der Schweiz, in Norwegen und Staaten, die eine Aufnahme in die EU beantragt haben, Knotenpunkte (im Englischen wird von „National focal points“ gesprochen) gegründet. Diese sind sehr unterschiedlich organisiert. Allein ein Blick auf die Organisation und Ausstattung der Knotenpunkte lässt erkennen, wie unterschiedlich die Staaten das Drogenproblem angehen und wo sie ihre Schwerpunkte setzen. In manchen Ländern sind die Knotenpunkte Abteilungen des Gesundheitsministeriums, in anderen gehört der Knotenpunkt zur Polizei. Manchmal sind es eigenständige Einheiten, manchmal unterstehen sie direkt der Regierung. Die Situation in Deutschland unterscheidet sich von allen anderen Staaten und ist ein gutes Beispiel für die Zuständigkeiten und die notwendige Interdisziplinarität der Arbeit. Die Federführung liegt beim IFT in München. Dieses Institut ist vom Gesundheitsministerium mit der jährlichen Zusammenfassung der Deutschen Suchthilfestatistik auf der einen Seite und der Repräsentativerhebung zum Konsum von Suchtmitteln, die alle drei bis vier Jahre erhoben wird, auf der anderen Seite beauftragt. Dies sind Basisdaten für die Berichterstattung an die EBDD. Der zweite Partner ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie deckt auf der einen Seite die (Drogen-)Prävention im Rahmen des Knotenpunktes ab, auf der anderen Seite stellt sie die Ergebnisse der alle vier Jahre durchgeführten Drogenaffinitätsstudie zur Verfügung, einer Umfrage unter 12- bis 25-Jährigen in Deutschland zu ihrem Konsumverhalten. Der dritte Partner ist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), die in Deutschland – neben anderen Trägerverbänden – vor allen Dingen die Nicht-Regierungsorganisa­tio­nen in der Hilfe für Drogenabhängige vertritt. Gemeinsam vertreten die Partner die EBDD in Deutschland, und gemeinsam werden auch die entsprechenden Berichte für die europäische Ebene erstellt. Sie können eingesehen werden sowohl unter www. dbdd.de als auch unter www.emcdda.­europa.eu. Die Datenbank EDDRA Ein wichtiges Werkzeug zur Weiterentwicklung von Hilfeangeboten und Präventionsprogrammen sind Datenbanken erfolgreicher Projekte, die zur allgemeinen Einsicht und Verwendung zur Verfügung gestellt werden. In diese Datenbanken werden Projekte eingestellt, die wissenschaftlich überprüft wurden und deren Wirksamkeit im Hinblick auf eine definierte Zielgruppe erwiesen ist. Es ist – natürlich unter Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten der Anwender – möglich, auf Erfahrungen zurück zu greifen, ohne Aufwand für Entwicklungsarbeit einsetzen zu müssen. EDDRA ist ein mehrsprachiges Informations- und Datenbanksystem für evaluierte Suchthilfe-Programme. Die Abkürzung steht für „Exchange on Drug Demand Reduction Action“. Die EDDRA wurde zunächst für Präventionsprojekte entwickelt, bietet nun aber auch eine große Auswahl an Projekten, die der besseren Erreichbarkeit von Drogenkonsumenten und Drogenabhängigen dienen. Informationen in deutscher Sprache gibt es im Internet unter www.dbdd.de und www. dhs.de. Eine entsprechende Datenbank für Präventionsprojekte in Deutschland bietet die BZgA unter www.prevnet.de an. Drogenpolitik in Deutschland Ungefähr seit 1970 ging es immer dann, wenn von Sucht die Rede war, um die illegalen Drogen. Jeder wusste, dass die Probleme mit den legalen Suchtmitteln Tabak, Alkohol und Medikamenten zwar 1-2010 15 Ko–NTUREN Titel Drogenpolitik weitaus größer waren – aber das Drogenproblem war neu, für viele Menschen faszinierend, und der Drogenkonsum betraf in erster Linie junge Menschen. Das verursachte Betroffenheit und förderte die Bereitschaft, etwas zu tun. Dominierend war das Bild der „Drogenwelle“. Es vermittelte das Gefühl, dass bei entsprechendem Einsatz die Wellen kleiner werden, zumindest aber ein Wellental erreicht werden könnte. All das hat sich nicht bewahrheitet – der Umgang mit Drogen wurde Normalität. Die Hilfe für Drogenabhängige geschah nicht mehr nach den Prinzipien von Versuch und Irrtum. Inzwischen gibt es Standards, die in der Behandlung ihren Platz haben und dazu führten, dass der Behandlungspessimismus einem realistischen Bild Platz machte, dass Erfolge erzielt werden können. Seit ca. vier bis fünf Jahren hat sich das Bild wieder gewandelt. Jetzt stehen die legalen Suchtmittel wieder im Fokus. Auf der einen Seite, weil sie zahlenmäßig eine wesentlich höhere Bedeutung haben, auf der anderen Seite aber auch, weil es in erster Linie um Kinder und Jugendliche geht. Koma-Saufen sei hier nur als Stichwort genannt. Drogenpolitik und Drogenhilfe Stellt sich also die Frage, warum es im Arbeitsfeld der Drogenhilfe einen so großen Einfluss der Politik gibt. Der Grund liegt wieder in den internationalen Absprachen. Wenn Deutschland unterschrieben hat, dass zum Beispiel Heroin nicht verkehrsfähig ist und auch nicht mit Sondergenehmigungen gehandelt, ja nicht einmal verschrieben werden darf, dann ist es gehalten, diese Übereinkommen in nationales Recht umzusetzen. Den gesetzlichen Rahmen für Verordnungen dieser Art bildet das Betäubungsmittelgesetz. Da dieses Gesetz den Umgang mit Substanzen auf unterschiedlichen Stufen regelt, muss es bei veränderten Bewertungen oder neuen Maßnahmen entsprechend geändert werden. Das Betäubungsmittelgesetz Die große Diskussion der 80er Jahre über die Substitution, also die Behandlung von Drogenabhängigen mit einem Ersatzstoff, wurde über das Betäubungsmittelgesetz geführt. Hier musste – durch den Gesetzgeber – geregelt werden, welcher Stoff, welches Betäubungsmittel, verschrieben werden darf. Mit diesem Hebel wurde eine politische Diskussion über eine therapeutische Maßnahme geführt. Das ist eine Situation, wie sie sich in keinem anderen Bereich im Umgang mit kranken Menschen stellt. Unvorstellbar, dass der Bundestag darüber debattieren würde, wie Menschen mit Diabetes – auch wenn diese Krankheit durch falsche Lebensweise mit verursacht werden kann – zu behandeln sind. Und was mit ihnen passiert, wenn sie sich nicht an die mit dem Arzt vereinbarten Regeln halten. Es gibt eine weitere Möglichkeit der politischen Einflussnahme: Die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV). Hier wird politisch festgelegt, wie und in welcher Art und Weise ein Betäubungsmittel abgegeben werden kann. Während der Name des BtMG vermuten lässt, dass es lediglich den Umgang mit Stoffen regelt, so wurden weitere Vorschriften in das Gesetz integriert und damit eine umfassendere politische Zuständigkeit abgesichert. Zum Beispiel der § 35. Er regelt, dass es unter bestimmten Bedingungen möglich ist, im Falle einer Therapie die Strafvollstreckung zurück zu stellen. Ko–NTUREN 16 1-2010 Die Philosophie der Drogenhilfe Schritt für Schritt hat sich vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorschriften die Drogenhilfe in Deutschland entwickelt. Am Anfang stand die stationäre Langzeittherapie. Das bot sich an, da sich Rentenund Krankenversicherungen 1978 gerade geeinigt hatten, wie sie die stationäre medizinische Rehabilitation bei Alkoholabhängigen regeln würden. Diese Regelung konnte nun problemlos auf die Behandlung von Drogenabhängigen übertragen werden. Es entstanden kleine, überschaubare Einrichtungen, in denen das Prinzip der „Therapeutischen Gemeinschaften“ die Grundlage für therapeutische Prozesse mit dem Ziel der Drogenfreiheit war und ist. Im Verlauf der Zeit wurde deutlich, dass nicht alle Abhängigen für eine stationäre Therapie mit dem Ziel der Drogenfreiheit gewonnen werden konnten bzw. diese wieder abbrachen. Da auch nicht genügend Plätze zur Verfügung standen, um sofort eine Entwöhnungsbehandlung anbieten zu können, ergab sich die Frage, was man zusätzlich tun könnte, um die negativen Folgen der Abhängigkeit abzumindern. So entwickelten sich – häufig vor dem Hintergrund kontroverser Diskussionen in der Fachöffentlichkeit und der Politik ‑ eine Reihe von niedrigschwelligen Hilfen und Maßnahmen der Schadensreduzierung. Es setzte sich die Einsicht durch, dass grundsätzliche Veränderungen des Lebensstils kaum zu erwarten seien, wenn nicht Grundbedürfnisse wie Schlafen, Waschen und Unterkunft angeboten werden würden. So entstanden „Drogenhilfezentren“, in denen vom Spritzentausch bis zur Waschmaschine lebenspraktische Hilfen angeboten wurden und werden. Selbstverständlich wird keines dieser Zentren betrieben, um den Drogenkonsum zu stabilisieren, sondern das Ziel ist und bleibt der Ausstieg. Die Therapie mit Heroin Die Hilfe für Menschen mit drogenbezogenen Problemen ist breit gefächert. Man kann es auch einfacher ausdrücken: Lediglich ein Drittel der Drogenabhängigen ist willens und in der Lage, in eine Therapie mit dem Ziel der Drogenfreiheit zu gehen. Deshalb bekommen aktuell mehr als 75.000 Menschen eine medikamentöse Behandlung mit einem Ersatzstoff, um die negativen Folgen der Drogenabhängigkeit zu lindern und um zu verhindern, dass weiterhin Stoff auf dem illegalen Markt erworben werden muss. Zusätzlich zur Vergabe des Substituts wird eine psychosoziale Betreuung gefordert, um den Aspekt der umfänglichen Hilfen, die in fast allen Fällen erforderlich sind, zu entsprechen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auch nach Einführung dieser Maßnahmen nicht alle Menschen für eine Behandlung erreichbar waren. Deshalb wurde in einem wissenschaftlich begleiteten Programm erforscht, ob durch die Vergabe von synthetischem Heroin, von Diamorphin, eine Stabilisierung Drogenabhängiger möglich sei. Die Ergebnisse des Modellvorhabens waren eindeutig: Es ist eine weitere Option der Hilfe, um entweder die allgemeinen Lebensumstände zu verbessern oder aber einen weiteren Schritt in Richtung Schadensbegrenzung gehen zu können. Danach kommt dann allerdings nichts mehr – eine freie Heroinvergabe ist nicht vorstellbar. Auch dieser letzte Entwicklungsschritt war sowohl fachlich als auch politisch umkämpft, und nur ein politischer Kompromiss ermöglichte es, dass sich der Bundestag damit befasste. Dann konnte die Heroinverordnung mehrheitlich beschlossen werden. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass jeder oder jede Drogenabhängige in den „Genuss“ dieser Behandlung kommen kann. Davor steht die Bürokratie – wieder sind es zwei Ebenen, die zu beschreiben sind. Auf der einen Seite stehen die Kosten für die Verordnung des Mittels. Das ist eine ärztliche Leistung, die von den Krankenkassen übernommen werden müsste, um entsprechende Akzeptanz zu finden. Neue Behandlungsmethoden müssen im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem höchsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, genehmigt werden. Dies ist bis jetzt jedoch noch nicht geschehen. Obwohl es ein von Ärzten dominierter Arbeitskreis ist, findet hauptsächlich eine Verteilungsdiskussion statt. Jede neue Leistung erhöht die Ausgaben der Krankenversicherung und das soll vermieden werden. Auf der anderen Seite sind es die Ausgaben für die Abgabe und die zusätzliche soziale Betreuung. Insbesondere die Bundesländer, die (im Stillen) gegen eine Heroinvergabe waren, haben die Anforderungen in der BtMVV – als Preis für eine Zustimmung zur Gesetzesänderung ‑ so hoch geschraubt, dass es sich bei der gegenwärtigen Haushaltslage kaum eine Kommune leisten kann, ein entsprechendes Angebot mit Ärzten rund um die Uhr, Praxen, die als Hochsicherheitstrakte ausgebaut sind, usw. vorzuhalten. Regelversorgung vor Sonderversorgung Die Forderung aus Sicht der Drogenhilfe kann deshalb nur lauten, dass möglichst jede Sonderregel für die Behandlung von Menschen mit Drogenproblemen aufgehoben wird. Abhängigkeit, so definiert es auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), ist eine in der Klassifikation der Krankheiten gut beschriebene (chronische) Erkrankung. In § 27 des Sozialgesetzbuches (SGB) V ist eindeutig beschrieben, dass es darum geht „eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern“. Das muss ohne Wenn und Aber auch für die Abhängigkeit gelten. Niedrigschwellig lindern, durch Medikamentenvergabe bessern und durch Therapie heilen – dafür bedarf es keiner Sonderregelungen. Der Kampf um die Klientel Bei der Forderung nach einer Regelversorgung wird schnell deutlich, dass das bedeutet, sich noch stärker an den Regelungen der Kostenund Leistungsträger zu orientieren. Bereits in seinem Urteil von 1968 wies das Bundessozialgericht (BSG) darauf hin, dass die (Alkohol)Abhängigkeit „wie jede andere Sucht ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand (sei) und der ärztlichen Behandlung bedürfe“. Zu diesem Zeitpunkt überließ die Psychiatrie die Suchtpatienten gerne Sonderdiensten. Es bestand anscheinend kein Interesse, diese psychiatrische Klientel zu behandeln. Erst nachdem die Erkenntnisse der Psychiatrie-Enquete von 1975 (Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland) langsam in die Praxis umgesetzt wurden, erwuchs neues Interesse an den Suchtpatienten. Heute, so lässt es sich zusammenfassen, hat jede Psychiatrie ihre in der Regel gut ausgestattete Sucht-Abteilung. Mehr und mehr wird nicht nur im Notfall entgiftet, sondern es wird eine Entgiftung in Kombination mit Motivationstraining angeboten und im regionalen Netzwerk wird das Angebot weiter differenziert. So konkurrieren inzwischen Beratungsstellen mit Klinikambulanzen; das Betreute Wohnen wird sowohl von der ambulanten als auch von der stationären Seite her angeboten. Darum muss man sich vor Ort verständigen, wie das Hilfenetz weiter ausgebaut oder aktuell betrieben werden soll. Ärzte haben ebenso ihre Aufgaben wie Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Psychologen. Die Nachfrage ist nach wie vor groß, und es geht darum, mit evidenzbasierten Methoden, die nachweislich wirken, auf der Basis von in der Zwischenzeit entwickelten Leitlinien, zu handeln, und nicht mehr nach eigenem Ermessen aus dem individuellen Therapie-Reper­toire. Alle Leitlinien zur Behandlung Abhängigkeitskranker finden sich unter www.dg-sucht.de. Medizinische Rehabilitation oder Therapeutische Gemeinschaft? Die medizinische Rehabilitation, die Entwöhnungsbehandlung, spielt in der Therapie Drogenabhängiger eine zentrale Rolle. Hintergrund dieser Situation sind die Vorschriften des SGB VI (Recht der Rentenversicherung). Danach geht es nicht in erster Linie um die nachhaltige Behandlung der Abhängigkeit, sondern es geht um die Drogenfreiheit als Voraussetzung der Verbesserung und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das muss immer wieder als Folie vor dem Hintergrund des Umgangs mit der Rentenversicherung als Leistungsträger gesehen werden. Es ist anzuerkennen, dass viel inhaltliche Entwicklung in der Hilfe nur in der engen Zusammenarbeit zwischen dem Drogenhilfesystem und der Deutschen Rentenversicherung möglich war. Aber es gibt Grenzen. So werden zum Beispiel aktuell immer wieder größere Häuser gefordert, weil nur dann alle medizinisch notwendigen Dienste zu vertretbaren Preisen angeboten werden könnten. Das mag sicherlich bei einigen Indikationen der Rehabilitation der Fall sein, und gerade private Anbieter kommen den Wünschen nach größeren Einrichtungen gerne nach, denn mehr Betten bedeuten auch mehr Umsatz. In der Drogenhilfe geht es in erster Linie darum, das Prinzip der Therapeutischen Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Auch in der medizinischen Rehabilitation Drogenabhängiger geht es um eine indikationsspezifische Behandlung, gerade dann, wenn Doppeldiagnosen gestellt und behandelt werden müssen. Aber in erster Linie geht es darum, lebensweltbezogen zu therapieren, die Realität des Lebens in der Gruppe, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, bereits in der Therapie anbieten zu können. Dazu ist es wichtig, überschaubare Belegungen zu haben. Man kennt sich, man hat miteinander zu tun und man muss sich auseinandersetzen. Da geht es nicht um Klinikatmosphäre, sondern um Normalsituationen. Und die Aufgabe der Therapeuten ist es, diese Situationen zu nutzen oder entsprechend therapeutisch aufzuladen. Akzeptierende Hilfe oder Drogenfreiheit? Im Sommer dieses Jahres wird in Schweden wieder einer der zahlreichen Kongresse zur Drogenpolitik stattfinden. Und aus der Liste der Redner ist bereits jetzt zu folgern, dass es ein Kongress sein wird, in dem es darum geht, das Ziel der Drogenfreiheit als das wichtigste, vielleicht auch das einzige, Ziel der Politik zu formulieren. In Rumänien habe ich erlebt, dass sich Nicht-Regierungsorganisationen bekämpfen, wer denn nun das niedrigschwelligste Hilfeangebot hat. Kein Wort, kein Ansatz von Behandlung mit dem Ziel der Drogenfreiheit. Und im Forum Drogen und Zivilgesellschaft der EU sind es insbesondere 1-2010 17 Ko–NTUREN Titel Drogenpolitik die Vertreter der akzeptierenden Drogenhilfe die versuchen, auf diesem Wege ihre Interessen durchzusetzen. Wenn wir uns vor diesem Hintergrund die Situation in Deutschland anschauen, dann können wir froh sein, dass es diesen Kampf kaum mehr gibt. Alle Verbände der Suchtkrankenhilfe haben sich auf 34 Thesen geeinigt, in der sie die Zielsetzung der Drogenhilfe in Deutschland beschreiben. Es wäre gut, wenn diese Thesen auch in Europa gegenseitig akzeptiert werden würden, um die Schärfe aus der Auseinandersetzung zu nehmen. Das Dokument mit dem Titel „Ziele, Grundlagen und Prinzipien der Sucht- und Drogenhilfe“ ist im Internet unter www.dhs.de/web/ arbeitsfelder/suchthilfe.php zu finden. Drogenhilfe vor Ort Während auf allen politischen Ebenen über Drogenpolitik beraten und die Drogenhilfe geregelt wird, ist sie vor Ort umzusetzen. Hier treten die Probleme vor die Augen, hier muss interveniert werden. Deshalb haben fast alle Kommunen ein umfangreiches Hilfesystem entwickelt. Auf der Basis von Beratungsstellen und/oder Drogenhilfezentren wurden die Hilfen immer weiter differenziert, um in jedem Einzelfall helfen zu können. Kurz zusammengefasst geht es um das gesamte Spektrum der Hilfen: Beginnend mit der Schadensminimierung werden Betreuung, Beratung und Behandlung angeboten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Hilfen sind tagesstrukturierende Maßnahmen und Projekte zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Die Kosten sind weitgehend von der jeweiligen Kommune zu tragen. Es gibt häufig Zuwendungen vom Bundesland, aber ohne Spenden und Eigenmittel der Träger wäre diese Arbeit nicht denkbar. Das deutsche Drogenhilfesystem ist das Beste in der Welt Wenn ich diese These vertrete, so gibt es natürlich Widerspruch. Dann heißt es, dass die Betreuung im Gefängnis in diesem oder jenen Land besser sei. In anderen wiederum ist die Substitution einfacher geregelt oder in wieder anderen Ländern kann die Rehabilitation mit weniger Papier angetreten werden. Oder in den USA: Da wird wirklich viel Geld in die Drogen- und Therapieforschung gesteckt. Für uns unvorstellbare Summen. Aber wenn es dann um die regelhafte Versorgung geht, sieht es ganz dunkel aus. Dann muss entweder die Selbsthilfegruppe oder eine teure Privatklinik besucht werden. Eine Gesellschaft, die mit legalen Suchtmitteln handelt und darauf auch noch Steuern erhebt, muss den Menschen konsequent helfen, die nicht mit diesen Suchtmitteln umgehen können und erkranken. Nicht zuletzt durch diesen gesellschaftlichen Konsens, war die Entwicklung eines Hilfesystems erst möglich. Eine Entwicklung, in der sich die Beteiligten (Politik, Kosten- und Leistungsträger, Hilfeanbieter) nicht immer einig waren, in der sie heftig miteinander gestritten haben. Die aber letztendlich in der Gemeinsamkeit zu einer positiven Entwicklung geführt hat, nämlich zum Rechtsanspruch auf Behandlung. Dann ist es schwer zu ertragen, dass Drogenabhängige ihren Rechtsanspruch nicht wahrnehmen, und immer noch im Straßenbild auffällig sind – aber auch das ist in unserer freiheitlichen Rechtsordnung möglich. Ko–NTUREN 18 1-2010 Nicht immer hilft das System Das Hilfesystem ist gut ausgebaut – es kann immer noch besser werden. Dabei gibt es Gruppen und Gruppierungen, die ohne Kostenund Leistungsträger auskommen und dafür ihre Hilfe so gestalten können, wie sie es für richtig halten. Die Rede ist von Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeprojekten. Selbsthilfeprojekte wie Release, Synanon und Daytop waren die ersten, die Drogenabhängigen – unter aus heutiger Sicht zum Teil problematischen Rahmenbedingungen – eine Anlaufstelle angeboten haben, um auszuruhen und auszusteigen. Mit vielen Veränderungen gibt es immer noch diese Selbsthilfeprojekte, die Drogenabhängige nicht in erster Linie als Patienten oder Klienten, sondern als Hilfebedürftige und Freunde sehen. Deshalb ist es neben aller Entwicklung im professionellen Bereich erforderlich, die Selbsthilfekräfte, individuell und organisatorisch, zu stärken. Was bleibt zu tun? Seit der letzten Bundestagswahl hat die Bundesrepublik eine neue Drogenbeauftragte, Mechthild Dykmans, Bundestagsabgeordnete der FDP. Welche Aufgaben warten auf sie? Aus den Ausführungen dieses Artikels lassen sich die folgenden Punkte ableiten: • Überarbeitung des Betäubungsmittelgesetzes: Trennen der Vorschriften über Substanzen und für Menschen; • Sicherstellung der Substitution durch niedergelassene Ärzte in allen Gegenden Deutschlands – dafür haben die Kassenärztlichen Vereinigungen den Sicherstellungsauftrag und dieser muss erfüllt werden; • Sicherstellung der Finanzierung der psychosozialen Begleitung bei substituierten Patienten; • Äquivalenz der medizinischen Versorgung Drogenabhängiger im Strafvollzug durchsetzen (durch die Zuständigkeit der Justiz für die Krankenbehandlung im Strafvollzug gibt es bundesweit keine einheitlichen Regelungen und Drogenabhängige bekommen keine adäquate Behandlung); • Umbau des Hilfesystems von der Substanzbezogenheit zur Lebensweltbezogenheit – nicht die Substanz, sondern die Lebenssituation der Betroffenen muss die Folie für weitere Hilfen darstellen. Rolf Hüllinghorst Kontakt: Rolf Hüllinghorst Loheide 29 b • 33609 Bielefeld Tel. 0521/81 535 www.huellinghorst.info/politik Angaben zum Autor: Rolf Hüllinghorst, geb. 1944, ist Sozialpädagoge (grad.) und war von 1980 bis 2009 Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm. Er war in den verschiedensten Gremien tätig, u. a. als Vorstandsmitglied der Guttempler in Deutschland, als Vorstandsmitglied der Landesstelle gegen die Suchtgefahren NRW, als Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und als Mitglied des Drogen- und Suchtrates der Bundesregierung. Aktuell ist er Vorstandsmitglied bei Eurocare. Jetzt ist er in eigener Praxis tätig (www.huellinghorst.info/politik).