28.4 Kognition versus Emotion – Das limbische

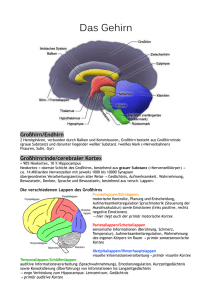

Werbung

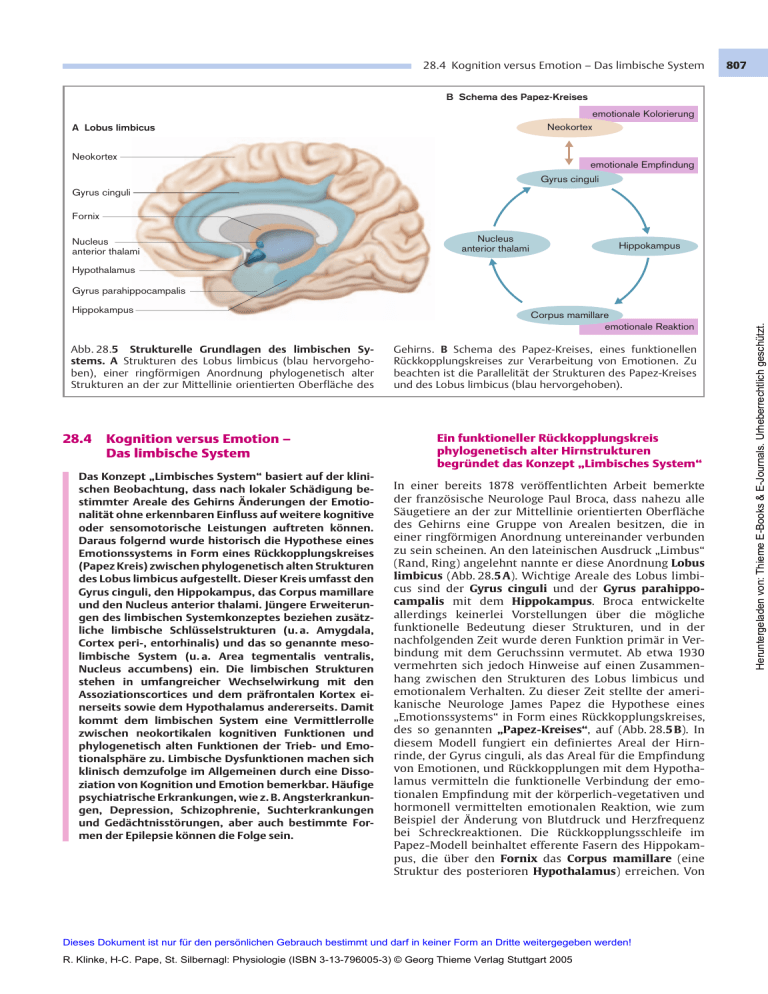

28.4 Kognition versus Emotion – Das limbische System 807 B Schema des Papez-Kreises emotionale Kolorierung Neokortex A Lobus limbicus Neokortex emotionale Empfindung Gyrus cinguli Gyrus cinguli Fornix Nucleus anterior thalami Nucleus anterior thalami Hippokampus Hypothalamus Hippokampus Abb. 28.5 Strukturelle Grundlagen des limbischen Systems. A Strukturen des Lobus limbicus (blau hervorgehoben), einer ringförmigen Anordnung phylogenetisch alter Strukturen an der zur Mittellinie orientierten Oberfläche des 28.4 Kognition versus Emotion – Das limbische System Das Konzept „Limbisches System“ basiert auf der klinischen Beobachtung, dass nach lokaler Schädigung bestimmter Areale des Gehirns Änderungen der Emotionalität ohne erkennbaren Einfluss auf weitere kognitive oder sensomotorische Leistungen auftreten können. Daraus folgernd wurde historisch die Hypothese eines Emotionssystems in Form eines Rückkopplungskreises (Papez Kreis) zwischen phylogenetisch alten Strukturen des Lobus limbicus aufgestellt. Dieser Kreis umfasst den Gyrus cinguli, den Hippokampus, das Corpus mamillare und den Nucleus anterior thalami. Jüngere Erweiterungen des limbischen Systemkonzeptes beziehen zusätzliche limbische Schlüsselstrukturen (u. a. Amygdala, Cortex peri-, entorhinalis) und das so genannte mesolimbische System (u. a. Area tegmentalis ventralis, Nucleus accumbens) ein. Die limbischen Strukturen stehen in umfangreicher Wechselwirkung mit den Assoziationscortices und dem präfrontalen Kortex einerseits sowie dem Hypothalamus andererseits. Damit kommt dem limbischen System eine Vermittlerrolle zwischen neokortikalen kognitiven Funktionen und phylogenetisch alten Funktionen der Trieb- und Emotionalsphäre zu. Limbische Dysfunktionen machen sich klinisch demzufolge im Allgemeinen durch eine Dissoziation von Kognition und Emotion bemerkbar. Häufige psychiatrische Erkrankungen, wie z. B. Angsterkrankungen, Depression, Schizophrenie, Suchterkrankungen und Gedächtnisstörungen, aber auch bestimmte Formen der Epilepsie können die Folge sein. Corpus mamillare emotionale Reaktion Gehirns. B Schema des Papez-Kreises, eines funktionellen Rückkopplungskreises zur Verarbeitung von Emotionen. Zu beachten ist die Parallelität der Strukturen des Papez-Kreises und des Lobus limbicus (blau hervorgehoben). Ein funktioneller Rückkopplungskreis phylogenetisch alter Hirnstrukturen begründet das Konzept „Limbisches System“ In einer bereits 1878 veröffentlichten Arbeit bemerkte der französische Neurologe Paul Broca, dass nahezu alle Säugetiere an der zur Mittellinie orientierten Oberfläche des Gehirns eine Gruppe von Arealen besitzen, die in einer ringförmigen Anordnung untereinander verbunden zu sein scheinen. An den lateinischen Ausdruck „Limbus“ (Rand, Ring) angelehnt nannte er diese Anordnung Lobus limbicus (Abb. 28.5 A). Wichtige Areale des Lobus limbicus sind der Gyrus cinguli und der Gyrus parahippocampalis mit dem Hippokampus. Broca entwickelte allerdings keinerlei Vorstellungen über die mögliche funktionelle Bedeutung dieser Strukturen, und in der nachfolgenden Zeit wurde deren Funktion primär in Verbindung mit dem Geruchssinn vermutet. Ab etwa 1930 vermehrten sich jedoch Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Strukturen des Lobus limbicus und emotionalem Verhalten. Zu dieser Zeit stellte der amerikanische Neurologe James Papez die Hypothese eines „Emotionssystems“ in Form eines Rückkopplungskreises, des so genannten „Papez-Kreises“, auf (Abb. 28.5 B). In diesem Modell fungiert ein definiertes Areal der Hirnrinde, der Gyrus cinguli, als das Areal für die Empfindung von Emotionen, und Rückkopplungen mit dem Hypothalamus vermitteln die funktionelle Verbindung der emotionalen Empfindung mit der körperlich-vegetativen und hormonell vermittelten emotionalen Reaktion, wie zum Beispiel der Änderung von Blutdruck und Herzfrequenz bei Schreckreaktionen. Die Rückkopplungsschleife im Papez-Modell beinhaltet efferente Fasern des Hippokampus, die über den Fornix das Corpus mamillare (eine Struktur des posterioren Hypothalamus) erreichen. Von Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! R. Klinke, H-C. Pape, St. Silbernagl: Physiologie (ISBN 3-13-796005-3) © Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Gyrus parahippocampalis 28 Integrative Funktionen des Gehirns A limbische Schlüsselstrukturen B Verknüpfungsschema limbischer Strukturen Assoziationskortex präfrontaler Kortex sensorischer Kortex Assoziationskortex Gyrus cinguli Gyrus cinguli Area tegmentalis ventralis präfrontaler Kortex Nucleus anterior thalami Hypothalamus Amygdala Nucleus accumbens Hippokampus Nucleus dorsomedialis thalami Corpus mamillare Cortex peri-, entorhinalis Abb. 28.6 Erweitertes Konzept des limbischen Systems. A Schema der Wechselwirkungen limbischer Schlüsselstrukturen (violett hervorgehoben) mit dem präfrontalen Kortex und dem Assoziationskortex. B Verschaltungsschema limbischer Strukturen. Zu beachten sind der Papez-Kreis (Verbin- hier steigt der Fasciculus mamillothalamicus (Vicqd‘Azyr-Bündel) zu den Nuclei anteriores thalami auf. Auch Fornixfasern enden in den anterioren thalamischen Kerngebieten. Die Axone der anterioren Thalamuskerne projizieren zum Gyrus cinguli, von dem die Faserbündel des Cingulum zurück zum Hippokampus führen. Zusammengefasst verbindet diese Rückkopplungsschleife den Neokortex, die höchste Integrationsstation des Gehirns, mit dem Hypothalamus, der zentralen Region für die Steuerung des vegetativen Nervensystems und des Hormonsystems. Der Ausgestaltung des Papez-Modells durch den amerikanischen Physiologen Paul MacLean ab etwa 1952 verdanken wir den Begriff „Limbisches System“. Er erkannte den Zusammenhang zwischen den Elementen des Papez’schen Kreises und denen des Broca’schen Lobus limbicus. MacLean popularisierte die Vorstellung, dass dieses limbische System als integriertes System phylogenetisch alter Strukturen des Gehirns das viszerale oder emotionale Leben des Individuums bestimmt und damit den phylogenetisch jüngeren, neokortikalen Arealen mit primär kognitiven oder intellektuellen Funktionen gegenübersteht. Strukturen des limbischen Systems vermitteln die emotionale Bewertung aller Sinneserfahrungen und die Motivationskontrolle über Verhalten Jüngere experimentelle Befunde haben zu einer immensen Erweiterung und Ausgestaltung des limbischen Systemkonzeptes geführt. Wichtige Strukturen dieses erwei- Hippokampus Cortex peri-, entorhinalis Amygdala Nucleus dorsomedialis thalami Septum Corpus striatum Globus pallidus Hypothalamus Habenula Nucleus anterior thalami dungen blau markiert), die weitgehend parallelen Schaltkreise zwischen Amygdala und präfrontalem Kortex sowie zwischen hippokampaler Formation und Assoziationskortex (rot markiert), sowie das mesolimbische System (grün markiert). terten limbischen Systems und deren Verschaltung sind in Abb. 28.5 schematisch dargestellt. Das Schema betont zum einen den Ursprung des limbischen Systemkonzeptes, die Papez-Hypothese einer emotionellen Bewertungs- und Motivationsinstanz. Dieser Rückkopplungskreis umfasst den Hypothalamus, die anterioren thalamischen Kerne, den Gyrus cinguli und führt über den Hippokampus zurück auf den Hypothalamus. Das Schema betont zum anderen die immense Ausdehnung dieses ursprünglichen Konzeptes, das bei höher entwickelten Arten einen umfassenden Einfluss auf die emotionale Bewertung aller Sinneserfahrungen bzw. eine Motivationskontrolle über Verhalten ausübt. Die vielfältigen Funktionen können vereinfachend vier großen Funktionskreisen zugeordnet werden, die vielfach überlappend miteinander verknüpft sind (Abb. 28.6 B). – Die limbischen Schlüsselstrukturen, vor allem der Gyrus cinguli, der Hippokampus, die Cortices periund entorhinalis sowie die Amygdala (Corpus amygdaloideum), stehen in wechselseitiger Verbindung mit den kortikalen Assoziationsarealen. In den assoziativen kortikalen Arealen werden die aktuellen sensorischen und motorischen Signale auf komplexer Ebene integriert, assoziiert und im Vergleich zu bisher Erlerntem bewertet (vgl. Kap. 28.3). Den limbischen Strukturen wird eine zentrale Bedeutung auch in der Ausfilterung unwichtiger Informationen zugesprochen, indem sie in Zusammenarbeit mit dem vorgeschalteten Kortex und durch Vergleich vergangener mit der gegenwärtigen Erfahrung die eingehende Umweltinformation auf deren Relevanz hin bewerten. Wichtige Ergebnisse dieser Funktionen sind selektive Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! R. Klinke, H-C. Pape, St. Silbernagl: Physiologie (ISBN 3-13-796005-3) © Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 808 28.4 Kognition versus Emotion – Das limbische System In ihrer Gesamtheit können die limbischen Strukturen mit ihrem hohen Anteil gemeinsamer Eingänge und wechselseitiger Verbindungen – im Gegensatz beispielsweise zu einem Sinnessystem – nicht als ein integriertes System verstanden werden, sondern als eine Ansammlung multipler Subsysteme mit Interaktionen in wechselnden Kombinationen und Aktivitäten, in Abhängigkeit z. B. von der individuell erbrachten Leistung und der individuell verfolgten Strategie. Störungen der Funktion limbischer Strukturen führen zur Dissoziation von Emotion und Kognition mit der Folge psychiatrischer und neurologischer Symptome Aufgrund der geschilderten Zusammenhänge kommt dem limbischen System eine Vermittlerfunktion zwischen Assoziationskortex, präfrontalem Kortex und phylogenetisch alten emotionsrelevanten Funktionen zu. Die limbischen Schaltkreise sind demzufolge für die Integration von kognitiven Funktionen, Lernen und Gedächtnis mit emotionalen und motivationalen Komponenten in bestimmten Verhaltensreaktionen verantwortlich. Limbische Dysfunktionen machen sich klinisch deshalb häufig durch eine Dissoziation von Kognition und Emotion bemerkbar, weil diese Vermittlerfunktion gestört ist. Angst, Wahn, Zwang aber auch Manie, Affektverflachung (Reduktion von Gemütsäußerungen, Antrieb, Lust, Freude, Zorn, Trauer). Realitäts- und Gedächtnisstörungen können die Folge sein. Fast allen Formen von Gedächtnisstörungen, emotionalen Störungen, psychotischen Syndromen mit Realitätsverlust, Wahnideen und Halluzination liegen Dysfunktionen in einem oder mehreren Teilbereichen des limbischen Systems zugrunde. Hierzu gehören psychiatrische Erkrankungen, wie z. B. Angsterkrankungen (Phobie, Panikerkrankung, posttraumatische Belastungsstörung), affektive Erkrankungen (Depression, manisch-depressive Erkrankung) und Schizophrenie. Auch bei degenerativen Hirnerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Alzheimer, liegen die Ursprünge der Erkrankung häufig in limbischen Regionen. Dabei reflektieren diese Erkrankungen die veränderte Funktion verschiedener Areale des Gehirns, deren Wechselwirkung die individuellen Symptome zu einem gegebenen Zeitpunkt bestimmt. Eine detaillierte Zuordnung hirnbiologischer Grundlagen ist demzufolge nur in den wenigsten Fällen möglich. In den westlichen Industrienationen erkranken mehr als 20 % der Bevölkerung im Verlaufe ihres Lebens an einer Störung im Bereich limbischer Strukturen. Dabei bleibt die Diagnose und Therapie dieser Erkrankungen außerordentlich schwierig. Wegen des Fehlens grundlegender Kenntnisse über die hirnbiologischen Grundlagen von Emotionalität, Gedächtnis, Wahrnehmungsbewertung und Verhaltenssteuerung wurden psychische Störungen bislang vorzugsweise mit psychodynamischen und verhaltenstheoretischen oder auch mit sozialgesellschaftlichen Denkmodellen zu erklären versucht, was erhebliche Probleme in der diagnostischen Einordnung und der Entwicklung wirksamer Therapieverfahren mit sich bringt. Tatsächlich sind alle klassischen Psychopharmaka mehr oder weniger durch Zufall entdeckt worden. Entsprechend bleibt die Pharmakotherapie nur zum Teil erfolgreich. Bei etwa der Hälfte der betroffenen Patienten sind nur unzureichende, oft auch überhaupt keine Therapieerfolge zu verzeichnen, und nicht erwünschte Wirkungen von Pharmaka sind alltägliche Probleme. Erst die jüngere Zeit brachte einige gezieltere Entwicklungen. Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! R. Klinke, H-C. Pape, St. Silbernagl: Physiologie (ISBN 3-13-796005-3) © Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Aufmerksamkeit, Gedächtnisbildung und Wiedererkennen (vgl. Kap. 28.3), wobei vor allem die Amygdala die emotionalen Komponenten dieser Funktionen vermittelt. – Die limbischen Schlüsselstrukturen stehen mit dem frontalen Assoziationskortex sowie dem präfrontalen Kortex in Verbindung, der maßgeblich in höhere geistige Prozesse wie Handlungsplanung, Problemlösung, Informationsselektion, Antizipation, Kategorisierung und Sozialverhalten involviert ist. Erkrankungen des präfrontalen Kortex führen zu Persönlichkeitsveränderungen, gekennzeichnet durch Abbau von sozial angepassten bis hin zu kriminellen Verhaltensweisen, Enthemmung und Distanzlosigkeit, Planungsunfähigkeit, Interesseund Motivationsverlust. – Diese Schaltkreise werden durch Projektionen aus der Area tegmentalis ventralis beeinflusst, die als mesolimbisches System zusammengefasst werden. Dessen Verbindungen mit dem Nucleus accumbens fungieren als wichtiger Teil des so genannten Belohnungssystems des Gehirns (vgl. Kap. 28.5). Das mesokortikale System projiziert aus der Area tegmentalis ventralis in neokortikale Areale, in denen es insbesondere die kognitiven Funktionen des dorsolateralen Anteils des präfrontalen Kortex reguliert. Der Haupttransmitter dieser Systeme ist Dopamin, das demzufolge viele der limbischen Funktionen moduliert. – Darüber hinaus stimulieren oder hemmen die limbischen Strukturen des Schläfenhirns über mehrere Bahnen die Aktivitäten des Hypothalamus, in dem die neuronalen Generatoren der phylogenetisch alten Trieb- und Emotionalsphäre liegen. Elementare Triebe wie Aggression, Flucht und Sexualität, die im Hypothalamus-Bereich auch durch direkte Stimulierung aktivierbar sind, werden durch Bündel von Nervenfasern aus Amygdala und Hippokampus beeinflusst. Dieser Einfluss erfolgt in Abhängigkeit von derjenigen Information, die Amygdala und Hippokampus aus dem Assoziationskortex erhalten. Der Hypothalamus seinerseits reguliert über lange absteigende Bahnen zum einen die peripher-vegetativen Reaktionen, wie zum Beispiel Herztätigkeit und Atmung, und zum anderen das Hormonsystem (vgl. Kap. 27.6). 809 28 Integrative Funktionen des Gehirns Bei veränderter Kontrolle durch limbische Strukturen können übersteigerte Stressantworten zu Angsterkrankungen führen Etwa 15 % der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland leiden an einer behandlungsbedürftigen Angsterkrankung, die damit die häufigste psychiatrische Erkrankung darstellt. Das Charakteristikum der verschiedenen Formen von Angsterkrankungen ist eine unangemessen übersteigerte Empfindung und Expression von Furcht. Symptome sind plötzliche Panikattacken (Panikerkrankung), Vermeidung von Objekten oder Situationen (Phobie), Wiedererleben eines extrem traumatischen Ereignisses (posttraumatische Belastungsstörung) oder anhaltend-exzessive, unerklärliche Besorgnis (generalisierte Angststörung). Normalerweise repräsentiert Furcht eine adaptive Antwort des Organismus auf einen bedrohlichen Reiz (Stressor), der eine Stressantwort auslöst. Die Stressantwort äußert sich in Form erhöhter Aufmerksamkeit, Aktivierung des sympathischen Anteils des peripheren Nervensystems (vgl. Kap. 27.3), Freisetzung des Steroidhormons Cortisol aus der Nebennierenrinde (vgl. Kap. 16.4) und – allgemein – einem Verhalten zur Vermeidung des Stressors. Die Stressantworten unterliegen der Kontrolle durch limbische Strukturen, insbesondere der Amygdala, des Hippokampus und des präfrontalen Kortex. Eine Veränderung dieser Kontrolle gilt als ein entscheidendes Element für die Übersteigerung der Stressantworten in Richtung einer Angsterkrankung. dessen synaptische Wirkung. Serotonin fungiert als Teil des aufsteigenden Aktivierungssystems des Hirnstamms (vgl. Kap. 29.4), wobei die neurobiologischen Grundlagen der therapeutischen Wirkung wenig verstanden sind. Im Vergleich zu den Benzodiazepinen entwickelt sich der therapeutische Effekt langsam bei regelmäßiger Dosierung, vermutlich aufgrund einer adaptiven Anpassung des Nervensystems an das erhöhte Angebot von Serotonin vor allem in den stressrelevanten Schaltkreisen. Affektive Erkrankungen stehen in Zusammenhang mit der Minderfunktion monoaminerger Transmittersysteme Von zentraler Bedeutung für die Vermittlung der Stressantwort ist das System Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde (vgl. Kap. 16.4). Dieses System wird durch die beiden limbischen Kernstrukturen Hippokampus und Amygdala reguliert, insofern als amygdaläre Aktivierung steigernd und hippokampale Aktivierung hemmend auf die Generierung von Stressantworten wirken. Depression stellt eine häufige affektive Erkrankung dar, von der 5 % der Bevölkerung betroffen sind. Die Erkrankung wird durch psychische (Niedergeschlagenheit, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle, Angstzustände, Konzentrationsstörung, Todesgedanken), somatische (Schlaf- und Appetitstörung, gastrointestinale Beschwerden) und psychosoziale Symptome (Isolationsneigung) bestimmt. Die Diagnose setzt anhaltende Symptome über wenigstens 2 Tage ohne offenkundigen Auslöser, z. B. einen Trauerfall, voraus. Bei jeder Depression besteht ein potenzielles Suizidrisiko. Bei manisch-depressiver Erkrankung (syn.: bipolare affektive Störung) wechseln Episoden von Depression und Manie (inadäquat gehobene Stimmung, Selbstüberschätzung, Ideenflucht, Zerstreutheit, materielle Verschwendungssucht, Antriebssteigerung mit vegetativen Begleiterscheinungen). Eine Hypothese zu den hirnbiologischen Grundlagen affektiver Erkrankungen stellt eine Minderfunktion der aufsteigenden Aktivierungssysteme aus dem Hirnstamm zu den limbischen Strukturen in den Vordergrund, insbesondere die der monoaminergen Transmitter Serotonin (5-Hydroxytryptamin) und Noradrenalin. Darüber hinaus sind genetische Komponenten beschrieben worden. Pathologische Verstellungen der Stressantworten in Richtung von Angsterkrankungen werden demzufolge mit einer Hyperaktivität der Amygdala und einem verminderten Einfluss des Hippokampus in Verbindung gebracht. Diese wiederum stehen unter der Kontrolle kortikaler limbischer Strukturen, insbesondere des präfrontalen Kortex. Eine genetische Prädisposition in Verbindung mit Umgebungseinflüssen während früher Entwicklungsstadien gelten als wichtige Auslöser für eine Angsterkrankung, wobei die molekularen Mechanismen wenig verstanden bleiben. Die Behandlung von Angsterkrankungen erfolgt mit Hilfe der Psychotherapie und anxiolytischer („angstlösender“) Medikation. Wichtige Anxiolytika sind Benzodiazepine (z. B. Valium, Diazepam) und Inhibitoren der Serotonin-(5-Hydroxytryptamin-)Wiederaufnahme (z. B. Fluoxetin). Benzodiazepine verstärken die Wirkung des inhibitorischen Transmitters γ–Aminobuttersäure (GABA) und dämpfen dadurch synaptische Aktivität (vgl. Kap. 5.9), vermutlich vor allem in den angstrelevanten Schaltkreisen. In der Tat wirken Substanzen, die den Effekt von GABA verstärken, im Allgemeinen anxiolytisch. Die anxiolytische Wirkung von Äthanol ist hierfür ein Beispiel, das darüber hinaus erklären kann, dass Angsterkrankungen häufig zu Alkoholabhängigkeit führen. Die Inhibitoren der Serotonin-Wiederaufnahme wirken anxiolytisch und anti-depressiv (siehe unten). Sie blockieren die zelluläre Wiederaufnahme des Transmitters Serotonin (5-Hydroxytryptamin) und verlängern dadurch Die Hypothese einer Minderfunktion monoaminerger Systeme wird durch die „antidepressive“ Wirkung von Substanzen bestätigt, die das Angebot von Monoaminen im Gehirn erhöhen. Dazu zählen Substanzen, die den metabolischen Abbau der monoaminergen Transmitter hemmen (Monoaminooxidase (MAO)-Hemmer; vgl. Kap. 5.6) und solche, die die zelluläre Wiederaufnahme der Transmitter blockieren (siehe oben). Wenig vereinbar mit einer direkten Substanzwirkung ist allerdings die Beobachtung, dass die Effekte auf zellulärer Ebene zwar unmittelbar nach Applikation auftreten. Allerdings entwickelt sich die antidepressive klinische Wirkung erst über Tage bis Wochen. Darüber hinaus zeigen zahlreiche Befunde eine genetische Komponente affektiver Erkrankungen. Aus solchen Befunden wurde eine Hypothese abgeleitet, die von einer genetischen Prädisposition für Stressantworten ausgeht. In Verbindung mit Umgebungseinflüssen entwickelt sich daraus über langsam-adaptive Hirnprozesse das Syndrom der affektiven Erkrankung. Ähnlich den Angsterkrankungen ist hierbei eine Hyperaktivität des Systems Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde von zentraler Bedeutung (siehe oben), wodurch die häufige Koexistenz von Depression und Angst erklärbar wäre. Zu den therapeutischen Maßnahmen bei affektiven Störungen zählen Medikation mit Antidepressiva und Psychotherapie. Zu den Antidepressiva gehören die trizyklischen Antidepressiva (z. B. Imipramin), die Inhibitoren der Serotonin-Wiederaufnahme (z. B. Fluoxe- Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! R. Klinke, H-C. Pape, St. Silbernagl: Physiologie (ISBN 3-13-796005-3) © Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 810 28.4 Kognition versus Emotion – Das limbische System 811 B schizophrene Patienten 1 Ventrikelerweiterung Abb. 28.7 Strukturveränderungen des Gehirns bei Schizophrenie. Kernspintomographische Aufnahmen (Coronalschnitte) des Gehirns eines gesunden Patienten (A) im Vergleich mit den Gehirnen von drei schizophrenen Patienten tin) sowie die Monoaminooxidase (MAO)-Hemmer (z. B. Moclobemid). Die den Substanzen gemeinsame Wirkung ist die Erhöhung der monoaminergen Transmitterkonzentration im Gehirn, das gemeinsame Merkmal ist die stimmungsaufhellende Wirkung. Hinzu kommen bei den meisten Antidepressiva Antriebssteigerung oder -dämpfung. Lithium, ein monovalentes Kation, hat kaum Effekte bei bestehender Depression, dämpft aber eine Manie und wirkt prophylaktisch gegen manische wie depressive Episoden bei bipolarer affektiver Störung. Lithium beeinflusst eine Reihe von intrazellulären Signalwegen, insbesondere in Verbindung mit G-Proteingekoppelten Neurotransmitter-Rezeptoren (vgl. Kap. 5.5), wobei die mechanistischen Grundlagen der therapeutischen Wirkung unklar sind. Ähnlich den Antidepressiva scheint Lithium langsam-adaptive Veränderungen im Gehirn zu induzieren. Schizophrenie wird durch genetische Prädisposition, Störung der pränatalen Hirnentwicklung und biographische Bedingungen bestimmt Schizophrenie ist eine Form der Psychose, die durch ein Nebeneinander von normalen und veränderten Erlebens- und Verhaltensweisen gekennzeichnet ist. Den ersten psychotischen Episoden gehen häufig Frühsymptome (Prodrome) voraus, wie zum Beispiel Rückzug aus gesellschaftlichen Aktivitäten, Beeinträchtigung der Erfüllung des täglich erwarteten Verhaltens bis hin zu sozial auffälligem Verhalten, Vernachlässigung der Körperhygiene, soziale Isolation. Dieser Periode folgen psychotische Episoden mit (unter anderem) Realitätsverlust, Gedächtnisstörungen, Wahn, Halluzinationen, Autismus, psychomotorischen Störungen, verändertem „Ich“-Bewusstsein. Diese Episoden können durch lange Phasen unterbrochen werden, in denen der Patient nicht offenkundig psycho- 2 Ventrikelerweiterung 3 Reduktion der Hirnrinde (B). Auffällig sind die Erweiterungen der lateralen Ventrikel, der lateralen und des 3. Ventrikels sowie die Reduktion der Hirnrinde (durch rote Kreise markiert). Aufnahmen von Prof. Dr. B. Bogerts, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. tisch ist, allerdings durch geringe emotionale und selektive Aufmerksamkeit, allgemein verminderte Affektivität, relative Spracharmut und geringe Motivation auffällt. Die Symptome der psychotischen Periode und der Periode allgemein verminderter Emotionalität werden entsprechend als positive und negative Symptome bezeichnet. Dabei bleibt unklar, ob die Symptome verschiedene zeitliche Phasen derselben Erkrankung markieren, oder unabhängig voneinander auftreten und damit unterschiedliche Krankheitsverläufe und Psychopathologien repräsentieren. Für die klinischen Symptome sind Dysfunktionen vor allem der dopaminergen mesolimbischen und mesokortikalen Systeme von Bedeutung. Einer begründeten Hypothese zufolge werden eine verminderte Aktivität des mesokortikalen Systems im präfrontalen Kortex und eine daraus resultierende Hyperaktivität des mesolimbischen Systems entsprechend für negative und positive Symptome verantwortlich gemacht. Dabei spielen Rezeptoren für den Transmitter Dopamin, insbesondere vom Typ D2 und wahrscheinlich D4, eine kritische Rolle. In der Tat ist das kardinale pharmakologische Merkmal der typischen Neuroleptika (z. B. Phenothiazine) die antagonistische Wirkung an Dopaminrezeptoren, wobei die antipsychotische Wirkung der Mehrheit der Neuroleptika der Blockade der D2-Rezeptoren zugeschrieben wird. Andere Ergebnisse deuten auf Dysfunktionen der Glutamat-vermittelten synaptischen Transmission bei der Schizophrenie, insbesondere unter Beteiligung der NMDA-Rezeptoren (vgl. Kap. 5.9). Häufig replizierte Befunde bei Schizophrenen zeigen pathomorphologische Veränderungen vor allem in Gebieten des limbischen Systems, wie zum Beispiel reduziertes Gewebsvolumen, gestörte Zytoarchitektur oder verminderte Zellzahl im Assoziationskortex, präfron- Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! R. Klinke, H-C. Pape, St. Silbernagl: Physiologie (ISBN 3-13-796005-3) © Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. A gesund 28 Integrative Funktionen des Gehirns talen Kortex, Hippokampus, oder anterioren Bereichen des Thalamus. Darüber hinaus sind Erweiterungen der lateralen Ventrikel und des dritten Ventrikels bei Schizophrenie gefunden worden (Abb. 28.7). Auffällig ist, dass diese Befunde vor allem in Patienten mit ausgeprägten negativen Symptomen bzw. nach langen Prodromphasen erhoben wurden. Insgesamt bleiben die experimentellen und die klinischen Befunde bislang unvollständig, und eine kausalorientierte Interpretation ist bislang nur sehr begrenzt möglich. Ein kritischer Faktor der Schizophrenie ist genetische Prädisposition, in der sich eine Kombination von Allelspezifischen Polymorphismen im Kontext des individuellen genetischen Hintergrundes auswirkt. Sehr wahrscheinlich ist die Erkrankung polygen bedingt, wobei in jedem Einzelfall 3 bis 10 Gene involviert zu sein scheinen. In der Tat sind einige genetische Loci identifiziert worden, die in Zusammenhang mit der Schizophrenie stehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt einer Replikation des Neuregulin-1-Gens auf Chromosom 8p, einem für die neuronale Entwicklung während der Embryogenese wichtigen Faktor. Zusätzlich zur genetischen Prädisposition bestimmen pränatale Hirnentwicklungsstörungen, hirnorganische Alterationen, aber auch biographisch-psychische und soziale Bedingungen die Ätiologie der Schizophrenie. Unbekannt bleibt, in welcher Kombination diese Bedingungen zur Erkrankung führen. Die Faktoren und Bedingungen sind sehr wahrscheinlich in jedem Einzelfall anders kombiniert, was einerseits die Heterogenität der Erkrankung erklären könnte und andererseits die Aufklärung der beteiligten Mechanismen erschwert. 28.5 Motivation – Belohnung und Abhängigkeit Die Motivation für ein bestimmtes Verhalten resultiert aus Erfordernissen der Homöostase von Körperfunktionen sowie einem als Folge des Verhaltens erwarteten Effekt von Belohnung, Genuss oder Lust (Hedonik). Die relevanten neuralen Schaltkreise („Belohnungssystem“) involvieren das mesolimbische System mit der Area tegmentalis ventralis und dem Nucleus accumbens sowie den Transmitter Dopamin. Psychotrope Substanzen (Kokain, Opiate, Amphetamine, Cannabinoide, Nikotin) wirken als positive Verstärkermechanismen, indem sie vor allem die Konzentration von Dopamin in diesen Schaltkreisen erhöhen. Diese Substanzen können zur Abhängigkeit führen, einer Wechselwirkung zwischen Individuum und Droge, die durch die Entwicklung von Toleranz („Gewöhnung“) sowie körperlicher und psychischer Abhängigkeit gekennzeichnet ist. Motivationsabhängiges Verhalten resultiert aus den Erfordernissen der Homöostase und einem erwarteten Belohnungseffekt, der mit der Funktion des Transmitters Dopamin in Zusammenhang steht Der Begriff Motivation („Handlungsbereitschaft“) beschreibt wenig präzise eine Vielzahl endogen generierter neuronaler und physiologischer Prozesse, die ein unterschiedlich starkes individuelles Verhalten in Beantwortung eines identischen Reizes initiieren, aufrechterhalten und regulieren. In seiner einfachsten Form resultiert motivationsabhängiges Verhalten aus ökologischen Beschränkungen sowie den Erfordernissen der Homöostase von Körperfunktionen, insbesondere in Beziehung zu Energiehaushalt, Wasserhaushalt und Körpertemperatur (vgl. Kap. 13,15). Wichtige Grundlage hierzu ist ein „zentraler Antrieb“, der bei physiologischen Defiziten bzw. ungünstigen ökologischen Kosten/Nutzen-Verhältnissen über Vermittlung neuronaler Reflexkreise definierte Verhaltensreaktionen auslöst, die angelegt sind, diese Defizite zu verringern oder zu vermeiden. Diese regulatorischen Prozesse werden durch endogene Biorhythmen geformt (zum Beispiel den circadianen Rhythmus, vgl. Kap. 29.5), können durch angeborene oder erlernte Mechanismen kontrolliert werden und sind ihrerseits in der Lage, Lernprozesse zu modulieren. Offensichtlich existieren darüber hinaus weitere Faktoren motivationsabhängigen Verhaltens, die am ehesten mit den Begriffen Belohnung, Genuss, Lust (Hedonik) beschreibbar sind. Ergebnisse aus tierexperimentellen Studien mit intrakranialen Tiefenstimulationselektroden zeigen, dass die Häufigkeit und Dauer von Selbststimulationen drastisch steigt, wenn die Elektroden in den Strukturen des dopaminergen mesolimbischen und des mesokortikalen Systems platziert sind (vgl. Kap. 28.4). Der Drang zur Selbststimulation kann sowohl homöstatische als auch aversive Einflüsse überdecken, insofern als die Stimulationen bis zur physischen Erschöpfung ständig wiederholt und bedrohliche Situationen zum Erreichen der Stimulationsauslösung in Kauf genommen werden. Offenbar erzeugt die Stimulation einen Belohnungseffekt, der den endogenen Antrieb (die Motivation) zu bestimmten Verhaltensreaktionen verstärkt (Re-Inforcement). Die relevanten Schaltkreise werden pauschal auch als das „Belohnungssystem“ des Gehirns bezeichnet, das angelegt ist, die endogene Handlungsbereitschaft zu verstärken und motivationsabhängige Prozesse von Aufmerksamkeit und kognitiven Funktionen (z. B. Lernen) zu regulieren. Innerhalb dieser Schaltkreise nimmt das dopaminerge mesolimbische System mit der Area tegmentalis ventralis und dem Nucleus accumbens eine zentrale Stellung ein (Abb. 28.6 B). Ausgeprägte reziproke Projektionen mit limbischen Kernstrukturen, insbesondere präfrontalen kortikalen Arealen und der Amygdala, bilden die Grundlage für die Interaktionen von Motivation, Kognition und Verhalten (Abb. 28.6 B). Der Transmitter Dopamin gilt pauschal als wichtiger Vermittler der angenehmen Aspekte von Belohnungen und der aufmerksamkeitserregenden Einflüsse von Situationen, die Belohnungen erwarten lassen. Dopaminerge Rezeptorantagonisten, z. B. die antipsychotische Substanz Haloperidol, Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden! R. Klinke, H-C. Pape, St. Silbernagl: Physiologie (ISBN 3-13-796005-3) © Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 812