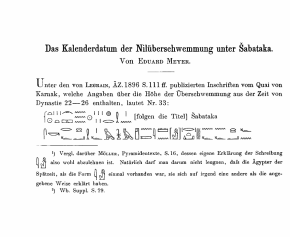

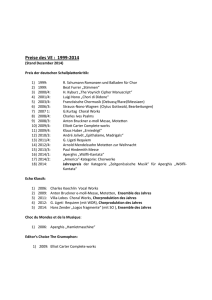

Der Gregorianische Choral als Ideal und Inbegriff sakraler Musik

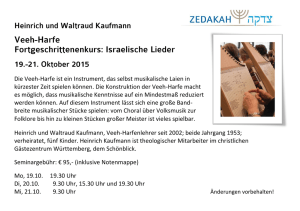

Werbung