Musikermedizin

Werbung

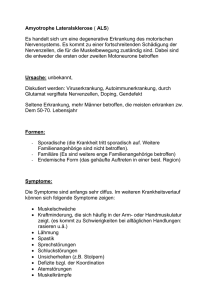

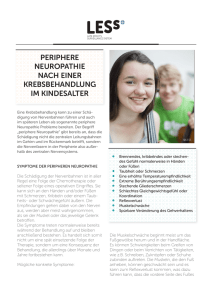

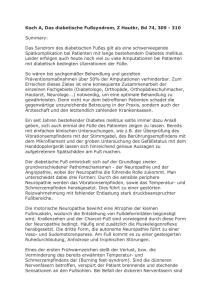

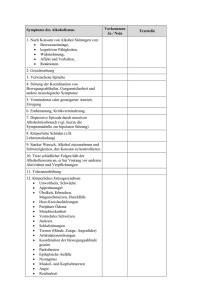

Musikphysiologie und Musikermedizin 2001, 8. Jg., Nr. 2 67 Musikermedizin Beeinträchtigungen des Instrumentalspiels durch Arzneimittelnebenwirkungen M. Schuppert und F. Schuppert, Bad Oeynhausen Zusammenfassung Summary Verschiedene Arzneimittelnebenwirkungen können zu Beeinträchtigungen beim Instrumentalspiel führen. Besonders wirken sich medikamentenbedingte neurologische Symptome störend auf die sensomotorischen Funktionen der oberen Extremität aus. Weiterhin können Hautreaktionen im Bereich der Hände, Mundtrockenheit und Störungen des Gehör- und Gleichgewichtssinnes für Instrumentalisten eine gravierende Behinderung darstellen. Meist lassen sich diese Nebenwirkungen jedoch durch den Einsatz anderer, vergleichbar wirksamer Präparate weitgehend vermeiden. Bei der medikamentösen Behandlung von Musikern sollten daher die Auswirkungen möglicher unerwünschter Wirkungen bedacht und gegebenenfalls eine individuell abgestimmte Umstellung der Therapie vorgenommen werden. A number of adverse drug reactions may lead to impairments in musical instrument playing. Particularly drug-induced neurological disorders can affect fine sensory-motor function of the upper extremity. Furthermore, skin reactions, dry mouth as well as impairments of cochlear and vestibular function may present severe problems for the instrumentalist. Most often, however, these reactions can be minimized by prescribing different drugs, that are comparably effective. Therefore, potential side effects of medical therapy should be considered when treating musicians and if necessary, therapy should be modified individually. Schlüsselworte Musiker - Instrumentalspiel - unerwünschte Arzneimittelwirkungen - Nebenwirkungen Key-Words Musicians - musical instrument playing adverse drug reactions - side effects 68 M. und F. Schuppert - Beeinträchtigungen durch Arzneimittelnebenwirkungen Einführung Beeinträchtigungen der instrumentaltechnischen Fähigkeiten sind oftmals durch Umstände bedingt oder mitbedingt, die in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Musizieren stehen. Am häufigsten sind dies Verletzungen oder Überlastungen der am Instrumentalspiel beteiligten Strukturen durch „außermusikalische“ Tätigkeiten sowie zahnmedizinische und HNO-ärztliche Erkrankungen. Daneben können verschiedene internistische Störungen mit Funktionseinschränkungen der Hände oder auch des Herz- Kreislaufsystems einhergehen und die manuellen bzw. atemtechnischen und konditionellen Möglichkeiten des Musikers limitieren (18, 20). Arzneimittelnebenwirkungen werden in ihrer speziellen Bedeutung für Musiker nur selten berichtet und wurden bislang nicht systematisch dargestellt, obwohl auch sie die Musikausübung gravierend beeinträchtigen können. Ausführlich wurden in der musikermedizinischen Literatur lediglich problematische Auswirkungen auf die Gesangsstimme beschrieben. Insbesondere können Sängerinnen unter Einnahme verschiedener hormoneller Kontrazeptiva starke, zuweilen bleibende Stimmlagenveränderungen und Stimmstörungen erfahren (12, 17). Eine Reihe psychoaktiver Medikamente beeinflussen ebenfalls den Vokaltrakt in einer für den professionellen Sänger problematischen Weise, beispielsweise durch Mundtrockenheit und Schwellung der Nasenschleimhäute (16, 19). Hoppmann zeigt in einer Übersicht Nebenwirkungen nichtsteroidaler anti-entzündlicher Medikamente (NSAIDs, z.B. Aspirin®) auf, welche die Musikausübung beeinträchtigen (11). Sie werden zur Behandlung von entzündlichen Prozessen und Schmerzsyndromen eingesetzt und können neben den bekannten gastrointestinalen Störungen dosisabhängig mit Schwindelerscheinungen, Tinnitus, vorübergehender Hörminderung oder Beschwerden im Bereich der Bronchien (Bronchospasmen) einhergehen. Weiterhin finden die unerwünschten Wirkungen von Antidepressiva Erwähnung, die durch Mundtrockenheit, Schwitzen und Tremor das Musizieren einschränken können (11). Da eventuelle Nebenwirkungen im Alltag oder bei anderen beruflichen Tätigkeiten unter Umständen ohne nennenswerte Bedeutung sein können, besteht eine gewisse Gefahr, dass sie vom betroffenen Patienten oder Arzt vorab nicht bedacht werden. Außerdem können sich besonders die arzneimittelbedingten sensomotorischen Symptome klinisch kaum von anderen Ursachen unterscheiden, so dass sich die Differentialdiagnose schwierig gestaltet und es ohne eingehende Medikamentenanamnese leicht zu Fehlinterpretationen der Beschwerden kommen kann (8). Der folgende Artikel soll eine Übersicht über die speziell für Instrumentalmusiker relevanten unerwünschten Arzneimittelwirkungen geben. Die Gliederung erfolgt nach Symptomenkomplexen. Aufgrund der zahlreichen beim Instrumentalspiel zusammenwirkenden Faktoren und der vielfältigen, zum Teil äußerst seltenen Medikamentennebenwirkungen sowie der Wechselwirkungen verschiedener Medikamente untereinander oder mit bestimmten Grunderkrankungen kann eine solche Darstellung sicherlich nicht vollständig sein. Sie beschränkt sich auf die häufigsten und für Instrumentalisten wichtigsten Problemkreise. Neurologische Symptome Periphere Neuropathie Die meisten medikamentenbedingten peripheren Neuropathien (funktionelle Störungen der peripheren Nerven) sind gemischt sensomotorisch und verlaufen im allgemeinen subakut, d.h. die Symptome treten innerhalb weniger Wochen bis Monate nach Therapiebeginn auf. Klinisch zeigt sich überwiegend eine Polyneuropathie, die durch eine symmetrische Ausprägung der Symptome mit bevorzugtem Befall zunächst der Füße, später auch der oberen Extremität mit Fingern und Händen gekennzeichnet ist. Die ersten Zeichen sind meist sensorische Störungen in Form von Parästhesien (Missempfindungen, Kribbeln), Störungen der Sensibilität, Einschlafgefühl, Brennen oder Schmerzen, später können motorische Schäden hinzukommen (3, 8, 14). Es gibt eine Reihe verantwortlicher Medikamente, wovon hier nur die wichtigsten erwähnt werden sollen. An erster Stelle wären die Zytostatika zu nennen (Medikamente zur Chemotherapie bei bösartigen Tumoren), wobei Vinca-Alkaloide (Vincristin) am stärksten zu schädigen scheinen. Nach mehreren Behandlungszyklen treten bei einem Großteil der Patienten Störungen der Oberflächensensibilität und motorische Symptome auf, die sich nach Absetzen des Musikphysiologie und Musikermedizin 2001, 8. Jg., Nr. 2 Medikamentes im allgemeinen langsam verbessern. Sogenannte Akro-Parästhesien, d.h. Kribbeln und Einschlafen der Hände sind zuweilen irreversibel (8, 21). Auch Cisplatin kann zu einer anfangs meist rein sensorischen peripheren Neuropathie führen, die sich unter Umständen selbst nach Beendigung der Behandlung noch verschlimmert (21). Hier besteht ein zusätzliches Risiko für weibliche Patienten und bei gleichzeitiger Behandlung mit Vinca-Alkaloiden (21). Carboplatin bewirkt ähnliche Symptome wie Cisplatin mit vermutlich synergistischer toxischer Wirkung, weshalb sich ein Austausch dieser Arzneimittel bei Auftreten einer Neuropathie verbietet (21). Taxol kann bei Verwendung hoher Dosen innerhalb eines Zyklus reversible sensomotorische Symptome verursachen. Unter αInterferon-Therapie treten nur vereinzelt sensomotorische Störungen auf, die vermutlich durch Vinca-Alkaloide verstärkt werden (21). Des weiteren führt Isoniazid, ein TuberkuloseMedikament, zu einer Polyneuropathie, sofern eine Dosis von mehr als 15mg pro Kg Körpergewicht / Tag verabreicht wird. Durch Gabe von Pyridoxin (Vitamin B6) kann diesen Nebenwirkungen vorgebeugt werden (3, 8, 14). Nitrofurantoin, das zur Behandlung von Harnwegsinfekten eingesetzt wird, geht besonders bei gleichzeitig bestehender Niereninsuffizienz mit einer ausgeprägten, zum Teil irreversiblen Polyneuropathie einher (8, 14). Das Antibiotikum Metronidazol kann unter langdauernder Therapie (z.B. bei der Behandlung eines Morbus Crohn) zu einer nur langsam oder inkomplett abklingenden sensorischen Neuropathie führen (3, 22). Arzneimittelbedingte Neuropathien entwickeln sich häufiger bei bestehenden Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus, paraneoplastischen Syndromen (Erscheinungen im Rahmen von Tumorerkrankungen), Vitaminmangelerkrankungen oder Alkoholismus. Grundsätzlich stellen Arzneimittel nicht die häufigste Ursache einer peripheren Neuropathie dar. Es sollten zunächst die genannten Grunderkrankungen ausgeschlossen werden, die jeweils auch per se zu Neuropathien führen können (3). Parkinson-Syndrom Das Parkinson-Syndrom ist typischerweise gekennzeichnet durch die sogenannte Trias Rigor, Tremor und Akinesie. Diese tritt bei degenerativen Erkrankungen der Basal- 69 ganglien auf, bestimmter Gehirnstrukturen, die an der Steuerung von willkürlichen Bewegungen beteiligt sind. Der Rigor ist hierbei gekennzeichnet durch eine Zunahme des Spannungszustands der Muskulatur mit Widerstand gegen passive Bewegungen. Der Tremor ist durch ein grobschlägiges, in Ruhe auftretendes, distal (= körperfern, z.B. Hände) betontes Zittern charakterisiert, welches bei beabsichtigter Bewegung abnimmt oder verschwindet. Die Akinesie zeigt sich in einer verminderten Mimik („Maskengesicht“), Verringerung spontaner Bewegungen und Fehlen der physiologischen Mitbewegungen der Extremitäten. Ein medikamentös bedingtes ParkinsonSyndrom wird am häufigsten durch sogenannte Neuroleptika (einschließlich Phenothiazine und Butyrophenone) hervorgerufen, die über die Blockade von Dopamin-Rezeptoren im Gehirn wirken und u.a. zur Behandlung verschiedener psychotischer Symptome und bei psychomotorischer Erregtheit und Angst eingesetzt werden (6, 8, 10). Bei einer Dauermedikation mit Neuroleptika kommt es, unabhängig von der chemischen Grundstruktur, in circa 20 % zur Entwicklung eines Parkinsonismus (6). Das Risiko steigt mit zunehmender Dosierung und der neuroleptischen Potenz des Medikaments, sowie mit höherem Lebensalter des Patienten. Auch unter Langzeittherapie mit den Calciumantagonisten Flunarizin (zur Behandlung von vestibulärem Schwindel) und Cinnerizin (eingesetzt besonders bei cerebraler und peripherer Mangeldurchblutung) wurde ein Parkinsonismus beobachtet, ebenso wie unter einigen trizyklischen Antidepressiva, dem Fluoxetin Serotoninwiederaufnahmehemmer (z.B. bei Depressionen, chronischen Schmerzzuständen) sowie dem Antiemetikum Metoclopramid, das bei bestimmten Formen von Übelkeit eingesetzt wird (6, 8, 14). Im allgemeinen treten die Erscheinungen innerhalb eines Monats nach Therapiebeginn, nur in 10 % nach über dreimonatiger Therapie auf. Klinisch ist der medikamentös bedingte Parkinsonismus kaum vom idiopathischen (selbständig, ohne erkennbare Ursache entstandenen) Parkinson-Syndrom zu unterscheiden. Deffond beschreibt als einziges verlässliches diagnostisches Zeichen der medikamentösen Parkinson-Form eine bukkofaziale Dyskinesie (motorische Fehlfunktionen im Gesichtsbereich), auch sollen die Symptome eher symmetrisch ausgeprägt und der Tremor weniger stark sein. In der Literatur 70 M. und F. Schuppert - Beeinträchtigungen durch Arzneimittelnebenwirkungen wird dies allerdings kontrovers diskutiert (6, 8, 14). Die Behandlung des medikamentösen Parkinson-Syndroms durch andere Arzneimittel wie Anticholinergika ist wenig wirkungsvoll und wiederum mit Nebenwirkungen verbunden. Die beste Therapie scheint demnach eine Dosisreduzierung oder ein Absetzen des auslösenden Medikamentes zu sein, wobei sich die Symptome jedoch nur langsam, über Monate hinweg zurückbilden (6, 8). Haltetremor Verschiedene Arzneimittel können einen Haltetremor verursachen, der meist als eine Verstärkung des physiologischen („normalen“) Tremors betrachtet wird (7, 8). Auslösende Medikamente können sogenannte Sympathomimetika (z.B. zur Asthmabehandlung) und Theophyllin sein, ebenso wie trizyklische Antidepressiva, Valproinsäure (ein zur Epilepsiebehandlung eingesetztes Medikament) und Lithium (zur Therapie der Manie und Vorbeugung manisch-depressiver Erkrankungen). Thyroxin (Schilddrüsenhormonpräparat) löst bei zu hoher Dosierung ebenfalls einen feinschlägigen Tremor der Hände aus (8). Im allgemeinen kann durch Umstellen der Therapie auf andere Arzneimittel mit vergleichbarer Wirkung bzw. durch bessere Dosisanpassung ein rasches Abklingen des beeinträchtigenden Tremors erreicht werden (7). Muskuläre Störungen Arzneimittelbedingte Myopathien (muskuläre Störungen) wie Muskelschwäche, Muskelschmerzen oder Krämpfe ähneln in ihrem klinischen Bild anderen Muskelerkrankungen. Überwiegend besteht eine proximale (stammnahe) symmetrische Muskelschwäche. Es werden schmerzhafte und schmerzlose Formen unterschieden, die wiederum mit oder ohne Neuropathie einhergehen können (8, 13, 23). Am häufigsten tritt die schmerzlose Verlaufsform ohne Neuropathie auf. Sie ist meist durch längerdauernde Behandlung mit Kortikosteroiden verursacht, die prinzipiell alle zu dieser unerwünschten Wirkung führen können. Überwiegend sind jedoch die fluorierten Kortikoide wie Triamcinolon, Betamethason und Dexamethason verantwortlich. Diese Form der Myopathie wird leicht übersehen, da sie oft subklinisch verläuft und die Symptome eher der mit den Kortikoiden behandelten Grunderkrankung des Patienten (z.B. Autoimmunerkrankungen, Polymyositis etc.) zugeschrieben werden. In erster Linie ist die Bein- und Beckengürtelmuskulatur, zuweilen aber auch die obere Extremität von einer Muskelschwäche betroffen, wobei sich die Symptome innerhalb von vier bis 32 Wochen nach Therapiebeginn zeigen. Durch Absetzen des Medikamentes kann im allgemeinen ein komplettes Verschwinden der Myopathie erreicht werden. Sollte dies aufgrund der behandelten Grunderkrankung nicht möglich sein, führt eine Verminderung der täglichen Dosierung zu einem allmählichen Rückgang der Symptome (13, 23). Chloroquin dient nicht nur zur Prophylaxe und Therapie der Malaria sondern auch als Basistherapeutikum bei verschiedenen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Unter langdauernder hochdosierter Therapie (> 250 mg / Tag), welche gerade im Rahmen dieser rheumatischen Erkrankungen eventuell notwendig ist, kann es ebenfalls zu einer reversiblen Myopathie kommen. Sie zeigt sich besonders in einer für das Instrumentalspiel störenden Schwäche der Schultergürtelmuskulatur und wird von einer Neuropathie begleitet (13, 22). Schmerzhafte Myopathien ohne Neuropathien werden durch eine Reihe von Arzneimitteln induziert. Hier wären besonders die Lipidsenker (Blutfette senkende Medikamente) zu nennen, die zu einer strukturellen Schädigung des Muskels führen können. So wurden unter Therapie mit Fibraten Muskelschmerzen und Schwäche der stammnahen Arm- und Beinmuskulatur beschrieben, die sich innerhalb weniger Tage oder auch im Verlauf mehrerer Jahre entwickelten. Patienten mit Niereninsuffizienz sind hierbei stärker gefährdet (13, 25). Die recht häufig verschriebenen neueren Statine (HMG-CoA-Reduktase-Hemmer) haben im allgemeinen eine gute Verträglichkeit, doch Myopathien mit erhöhten Kreatinkinase-Werten sind als Nebenwirkung bekannt, wobei die Kombination von Statinen mit Fibraten ein deutlich erhöhtes Risiko darstellt. Häufige Kontrollen der Kreatinkinase werden besonders in den ersten Wochen nach Therapiebeginn empfohlen (13, 25). Die durch Lipidsenker bedingte Myopathie bildet sich im allgemeinen nach Absetzen der Medikamente schnell zurück, selten muss der Heilungspro- Musikphysiologie und Musikermedizin 2001, 8. Jg., Nr. 2 zess durch Steroide unterstützt werden (13). Auch der H2-Rezeptorenblocker Cimetidin (zur Verringerung der Magensäuresekretion, z.B. Behandlung von Magen-Darm-Geschwüren) kann mit vorübergehenden Gelenk- und Muskelschmerzen einhergehen, ebenso wie ACE-Hemmer, hierbei besonders Enalapril (zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzinsuffizienz) (13). Schmerzhafte Myopathien und Neuropathie mit typischer proximaler (stammnaher) Muskelschwäche können bei Hypokaliämie (erniedrigte Kaliumwerte) durch Diuretika, Laxantien, Lakritze oder Alkohol auftreten. Ebenso wurden unter dem Antiarrhythmikum Amiodaron proximale Muskelschwächen in Verbindung mit peripheren Neuropathien selbst bei kurzdauernder Behandlung in normaler Dosierung beobachtet (13, 15). 71 Hyperhidrosis Eine Reihe von Wirkstoffen kann während der Einnahme zu einer vermehrten Schweißabsonderung, einer sogenannten sekundären Hyperhidrosis führen. Da typischerweise auch die Handinnenflächen verstärkt schwitzen, wird das Instrumentalspiel unter Umständen empfindlich gestört. Als wichtigste Substanzen wären Opioide (zentral wirksame Schmerzmittel) wie Buprenorphin (Temgesic®), Tramadol, und Tilidin (z.B. Valoron®) zu nennen, seltener auch Asthma-Mittel (Terbutalin), Calciumantagonisten (Nifedipin), Pyrazolone (Metamizol), Aufputsch- und Schlankheitsmittel (Amphetamine, Ephedrin), systemische Kortikosteroide und das Migräne-Mittel Sumatriptan (4, 24). Mundtrockenheit Hautreaktionen Lichtdermatosen Unter Einnahme bestimmter Medikamente kann eine erhöhte Sonnenlichtempfindlichkeit der Haut bestehen, die sich naturgemäß besonders im belichteten Bereich, also im Gesicht und am Handrücken zeigt, was für Instrumentalisten äußerst beeinträchtigend sein kann. Am häufigsten handelt es sich um sogenannte phototoxische Reaktionen, bei welchen Arzneimittel oder andere Substanzen als Sensibilisator wirken und in Gegenwart von Sonnenlicht frühzeitig eine entzündliche Hautreaktion mit Rötung, Blasenbildung und verstärkter Pigmentierung entsteht. Verantwortliche Medikamente sind in erster Tetrazykline Sulfonamide Linie und Phenothiazine, (Antibiotika-Gruppen), Amiodaron, Griseofulvin und Chinolone. Durch Vermeiden des Sonnenlichts oder Absetzen des Arzneimittels bessern sich die Hauterscheinungen, ggf. muß symptomatisch behandelt werden. (4). Im Unterschied zu diesen phototoxischen Reaktionen, die jedermann in gleicher Weise treffen können, treten die photoallergischen Reaktionen nur selten, und zwar als Immunreaktion bei einer bestehenden Kontaktallergie auf. Wichtige Sulfonamide, Photoallergene sind Sulfonylharnstoffe und Phenothiazine (4). Mundtrockenheit ist eine Nebenwirkung verschiedener Arzneimittelgruppen und stellt für Sänger und Bläser ein gravierendes Hindernis dar. Diese müssen Behandlungen mit entsprechenden Medikamenten nicht selten abbrechen, da die Speichelproduktion zu stark reduziert sein kann. Überwiegend sind Wirkstoffe mit anticholinerger (Teil)Wirkung verantwortlich. Besonders häufig wird Mundtrockenheit induziert durch trizyklische Antidepressiva, selektive Serotonin– Wiederaufnahmehemmer, verschiedene andere Psychopharmaka, Antihistaminika (z.B. zur Behandlung von Pollenallergien), BetaRezeptorenblocker sowie zentral wirksame Analgetika (Schmerzmittel) (1, 2, 16). Die Nebenwirkungen treten nur während der Einnahme der Medikamente auf. Da sie unterschiedlich stark ausgeprägt sind, kann gegebenenfalls auf verwandte Substanzen ausgewichen werden (1, 2). Gehör- und Gleichgewichtsstörungen Die Funktion des Gleichgewichts- und Hörorgans kann durch Arzneimittel eingeschränkt werden, wobei der Schädigungsmechanismus nicht einheitlich ist. Bereits durch einen medikamentös bedingten Blutdruckabfall (z.B. durch Beta-Rezeptorenblocker) oder eine Hypoglykämie (Unterzuckerung) ist eine 72 M. und F. Schuppert - Beeinträchtigungen durch Arzneimittelnebenwirkungen Störung des Gleichgewichts möglich (9). Es kommt jedoch auch zu direkten vestibulären (Gleichgewichts-) und cochleären (Gehör-) Schädigungen. Sicherlich am risikoreichsten sind die Aminoglykosid-Antibiotika (5, 9). Die Halbwertszeit dieser Substanzen ist in den Innenohrflüssigkeiten fünf bis sechs mal länger als im Plasma, so daß sich in der Peri- und Endolymphe des Innenohres rasch toxische Konzentrationen entwickeln können. Unter Umständen treten sogar bei Normdosierung Funktionsstörungen auf. Bei eingeschränkter Nierenfunktion sowie gleichzeitiger Einnahme von Diuretika (entwässernde Medikamente) oder Antimalariamitteln erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer zu großen Anreicherung des Antibiotikums im Innenohr. Prinzipiell können alle Aminoglykoside zu den genannten Schäden führen, wobei Streptomycin und Gentamycin überwiegend den Vestibularapparat schädigen, während Amikacin, Kanamycin und Neomycin in erster Linie ototoxisch (gehörschädigend) wirken. Tobramycin wirkt auf beide Strukturen gleichermaßen toxisch (5, 9). Die Schäden durch Aminoglykoside sind oft bleibend und resultieren aus der direkten Zerstörung der Sinneszellen. Klinisch tritt als erstes Symptom der Gehörschädigung häufig ein Tinnitus auf, nach einigen Tagen gefolgt von einer zunehmenden beidseitigen Hörminderung. Da diese zuerst nur die hohen Frequenzen betrifft, bleibt sie ohne audiometrische Untersuchung eventuell erst unentdeckt, bis die mittleren Frequenzen ebenfalls eingeschränkt sind. Auch die Gleichgewichtsstörungen durch Aminoglykoside sind schwer beeinflussbar, sofern das schädigende Medikament nicht bei den ersten Anzeichen von Kopfschmerzen und/oder Schwindel abgesetzt wurde (5, 9). Eine vorübergehende Hörminderung und Tinnitus wurde nach hohen Dosen von Acetylsalicylsäure (Aspirin®) beobachtet, die Sinneszellen bleiben jedoch unbeschädigt (9, 11). Schleifendiuretika Auch (entwässernde Medikamente) wie Furosemid und Etacrynsäure wirken ototoxisch. Sofern sie nicht mit Aminoglykosiden kombiniert werden, bilden sich die Störungen aber zurück. Weiterhin können sogenannte alkylierende Zytostatika zu bleibenden vestibulären und cochleären Schäden führen (9). Schlussbemerkung Viele Arzneimittel können sich auf körperliche Funktionen auswirken, die für ein Musizieren auf professionellem Niveau essentiell sind. Es muss jedoch betont werden, dass die beschriebenen Nebenwirkungen überwiegend nicht häufig sind, bzw. im allgemeinen nicht auf alle Präparate einer Wirkstoffgruppe zutreffen. Musiker müssen daher entschieden davor gewarnt werden, eventuell medizinisch notwendige Therapien aus Furcht vor Nebenwirkungen abzulehnen. Bei medikamentösen Behandlungen, besonders bei Langzeittherapien und Zytostasen, sollten aber potentielle unerwünschte Wirkungen individuell abgewogen werden und von Seiten des Arztes gegebenenfalls auf andere Präparate zurückgegriffen werden. Literatur 1. Babe jr. KS, Serafin WE. Histamine, bradykinin, and their antagonists. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG (eds.). Goodman & Gilman`s The th pharmacological basis of therapeutics. 9 edition. New York: McGraw-Hill; 1995. S. 581600. 2. Baldessarini RJ. Drugs and the treatment of psychiatric disorders. Depression and mania. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG (eds.). Goodman & Gilman`s The pharmacological basis of th therapeutics. 9 edition. New York: McGrawHill; 1995. S. 431-459. 3. Bouche P. Periphere Neuropathie. In: Bénichou C (Hrsg.). Unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Identifizieren und behandeln. München: Urban und Schwarzenberg; 1997. S. 119-124. 4. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH. Dermatologie und Venerologie. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 1996. Musikphysiologie und Musikermedizin 2001, 8. Jg., Nr. 2 5. Chambers HF, Sande MA. Antimicrobial agents. The Aminoglycosides. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG (eds.). Goodman & Gilman`s th The pharmacological basis of therapeutics. 9 edition. New York: McGraw-Hill; 1995. S. 1103-1121. 6. Deffond D. Extrapyramidale Störungen. In: Bénichou C (Hrsg.). Unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Identifizieren und behandeln. München: Urban und Schwarzenberg; 1997. S. 139-141. 7. Deffond D. Bewegungsstörungen. In: Bénichou C (Hrsg.). Unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Identifizieren und behandeln. München: Urban und Schwarzenberg; 1997. S. 141-145. 8. Dickey W, Morrow JI. Drug-induced neurological disorders. Progr Neurobiol 1990; 34: 331-342. 9. Dordain G. Schwindel und assoziierte Erkrankungen. In: Bénichou C (Hrsg.). Unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Identifizieren und behandeln. München: Urban und Schwarzenberg; 1997. S. 124-128. 10. Harrison MB, Lyons GR, Landow ER. Phenytoin und dyskinesias: a report of two cases and review of the literature. Mov Disord 1993; 8: 19-27. 11. Hoppmann RA. Nonsteroidal antiinflammatory drugs in performing arts medicine. Med Probl Perform Art 1993; 8: 122-124. 12. Lembke S, Freund H. Einfluß hormonaler Kontrazeptiva auf die Stimme. Z ärztl Fortbild 1990; 84: 47-49. 13. Le Quintrec J-S, Le Quintrec J-L. Druginduced myopathies. Baillière`s Clin Rheumatol 1991; 1: 21-38. 14. Mumenthaler M, Mattle H. Neurologie. 10. Auflage. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag; 1997. 15. Roden DM. Antiarrhythmic drugs. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG (eds.). Goodman & Gilman`s th The Pharmacological basis of therapeutics. 9 73 edition. New York: McGraw-Hill; 1995. S. 839874. 16. Rosen DC, Heuer RJ, Sataloff RT. Psychological aspects of voice disorders. In: Sataloff RT, Brandfonbrener AG, Lederman RJ, editors. Performing Arts Medicine. Second edition. San Diego, London: Singular Publishing Group; 1998. S. 369-398. 17. Sataloff RT. Care of the professional voice. In: Sataloff RT, Brandfonbrener AG, Lederman RJ, editors. Performing Arts Medicine. Second edition. San Diego, London: Singular Publishing Group; 1998. S. 137 – 187. 18. Sataloff RT, Cohn JR, Spiegel JR, Hawkshaw M. Respiratory problems in singers and wind instrumentalists. In: Sataloff RT, Brandfonbrener AG, Lederman RJ, editors. Performing Arts Medicine. Second edition. San Diego, London: Singular Publishing Group; 1998. S. 189 – 203. 19. Sataloff RT, Rosen DC, Levy S. Medical treatment of performance anxiety: a comprehensive approach. Med Probl Perform Art 1999; 14: 122-126. 20. Schuppert M, Schuppert F. Handprobleme bei Musikern mit Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen. Musikphysiologie und Musikermedizin 2001; 8: 19-25. 21. Solal-Céligny P. Erkrankungen, die durch zytotoxische Chemotherapie hervorgerufen werden. In: Bénichou C (Hrsg.). Unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Identifizieren und behandeln. München: Urban und Schwarzenberg; 1997. S. 185-217. 22. Tracy JW, Webster jr LT. Drugs used in the chemotherapy of protozoal infections. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG (eds.). Goodman & Gilman`s th The pharmacological basis of therapeutics. 9 edition. New York: McGraw-Hill; 1995. S. 9651008. 23. Vernay D. Muskuläre Störungen. In: Bénichou C (Hrsg.). Unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Identifizieren und behandeln. München: Urban und Schwarzenberg; 1997. S. 133-139. 74 M. und F. Schuppert - Beeinträchtigungen durch Arzneimittelnebenwirkungen 24. Vom Verdacht zur Diagnose. ABC der unerwünschten Arzneimittelwirkungen. A.T.I. Arzneimittelinformationen Berlin GmbH u. Co. KG; 1998. 25. Witztum JL. Drugs used in the treatment of hyperlipoproteinemias. In: Hardman JG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Gilman AG (eds.). Goodman & Gilman`s The th pharmacological basis of therapeutics. 9 edition. New York: McGraw-Hill; 1995. S. 875897. Adresse der Autoren: Dr. med. Maria Schuppert Geschäftsstelle der DGfMM Kurzes Land 1 32549 Bad Oeynhausen Tel.: 05731 – 538933 Fax: 05731 – 538944 e-mail: [email protected] Prof. Dr. med. Frank Schuppert Krankenhaus Bad Oeynhausen Medizinische Klinik II mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Diabetologie Wielandstr. 28 32545 Bad Oeynhausen Tel.: 05731 –77-1452 Fax: 05731 – 77-1777 e-mail: [email protected]