Musikstunde: Geigenbauer I

Werbung

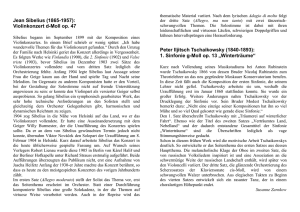

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Musikstunde „Vergiss nicht das Pathos im Leben!“ Jean Sibelius zum 150. Geburtstag (4) Von Ines Pasz Sendung: Redaktion: Donnerstag, 10. Dezember 2015 Ulla Zierau 9.05 – 10.00 Uhr Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Mitschnitte auf CD von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Musik sind beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für € 12,50 erhältlich. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert.Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 2 Musikstunde: Jean Sibelius Teil 4 Titelmusik Herzlich willkommen dazu sagt Ines Pasz, und es geht in dieser SWR2 Musikstundenwoche um Jean Sibelius, zum 150.Geburtstag des großen finnischen Komponisten und - Dirigenten. Als solcher jedenfalls wird er bejubelt 1911 auf einer Tournee durch Schweden und Lettland mit eigenen Werken. Wahre Triumphe feiert er und alle raten ihm zu einer Dirigentenkarriere. Sibelius fühlt sich geschmeichelt, „aber“, schreibt er an seine Frau Aino „fürs Komponieren wäre das auf die Dauer nicht gut. Für diese Stimmungen, die aus Leere und Schmerz geboren werden.“ Leere und Schmerz, sein Leitmotiv in dieser Zeit. Düstere Stimmungen, Depressionen, Todesahnungen quälen ihn immer wieder. In seinen Tagebucheintragungen versucht er sich aufzuhellen: „Du musst dich zusammenreißen. Wenn ich nur diese dunklen Schatten loswerden könnte. Oder sie zumindest in eine neue Perspektive fassen könnte. Du darfst nicht untergehen, dafür gibt es zu viel Positives.“ 1‘10 Musik 1: Sibelius: Komm herbei Tod op. 60 Nr.1 2’48 „Komm herbei Tod“, ein Lied von Jean Sibelius auf einen Text von William Shakespeare, mit dem Bariton Jorma Hynninen und dem Sinfonieorchester Göteborg unter Jorma Panula. Woher kommen diese trüben Stimmungen bei Jean Sibelius? Immerhin erlebt er gerade den Höhepunkt seiner Karriere, in Finnland sowieso und im Ausland immer mehr. Aber er ist instabil, psychisch und physisch. Nach einer Kehlkopfoperation lebt Sibelius in ständiger Angst vor Krebs. Außerdem quält ihn sein selbst verordneter Verzicht auf Alkohol und Tabak. Nach 3 den Exzessen der letzten Jahre zeigen sich massive Entzugserscheinungen und einen Hang zu depressiven Stimmungen hatte er schon immer. Zum Glück kann Sibelius sagen, wie er leidet und die Nachwelt verdankt seinen seelischen Qualen immerhin die 4.Sinfonie. Dementsprechend klingt sie auch. Trübsal und Selbstzweifel in komprimierter Form. Das Publikum in Helsinki ist bei der Uraufführung jedenfalls heillos überfordert, „ausweichende Blicke, Kopfschütteln, verlegenes, verstohlen-ironisches Lächeln“, erinnert sich Aino später, „es waren nicht viele, die ins Künstlerzimmer gratulieren kamen“. Sibelius hat sie sicherlich genau registriert, er liebt seine 4.Sinfonie und teilt die Welt ein in diejenigen, die seine Sinfonie schätzen und die, die sie ablehnen. „Wohl zu subtil und fragil für unsere schnöde Welt“ findet er sein eigenes Werk und versucht die Kritiken zu ignorieren. „Alles war seltsam. Eigentümliche, durchsichtige Wesen schweben hin und her und sprechen zu uns in einer Sprache, die wir nicht verstehen“, orakelt einer der freundlicheren Verrisse. In der Tat gilt die 4.Sinfonie als Sibelius’ radikalstes, modernstes und persönlichstes Werk. Aber sie spiegelt nicht nur seine desolate Stimmung wider, sondern zeigt auch seine Auseinandersetzung mit dem europäischen Expressionismus und dadurch mit den großen geistigen Innovationen seiner Zeit. 2’00 Musik 2: Sibelius: 2.Satz aus der 4.Sinfonie 4’31 Ein Scherzo, das eigentlich keines ist, der 2.Satz aus der 4.Sinfonie von Jean Sibelius mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung des neuen finnischen Sibelius-Spezialisten Oramo Sakari. Bitonalität, eine karge, fast spröde Verarbeitung thematischer Schnipsel, Tritonusmotive als Symbol für Spektren des Unbewussten, eine sparsame Instrumentierung: die 4.Sinfonie hat die besten Voraussetzungen kein Publikumsrenner zu werden. 4 „Mein am stärksten vergeistigtes Werk“, nennt sie Sibelius, eine „psychologische Sinfonie“ und, ach Ansicht der modernen Sibelius-Forschung auch ein Produkt seiner permanenten Selbstzweifel. Sie begleiten ihn sein ganzes Leben lang und enden damit, dass er zuletzt seine 8.Sinfonie komplett vernichtet. „Mir scheint, dass meine künstlerische Arbeit im Großen und Ganzen von außerordentlich wenig Bedeutung für die Kunst dieser Welt ist. Ich werde nie der große Komponist, von dem ich und Aino geträumt haben. Ich empfinde ein tiefes unwiderstehliches Alleingefühl und Enttäuschung über alles, was ich geleistet habe,“ notiert Sibelius 1914 in seinem Tagebuch. Dann ist er auch wieder grenzenlos begeistert über sich und seine Werke, aber die nagenden Zweifel verlassen ihn nicht. Schuld ist wohl auch, vermutet die heutige Musikwissenschaft, seine Begegnung mit Moderne, mit Komponisten wie Skrjabin, Debussy und vor allem Arnold Schönberg. Die fremde Ästhetik, die nicht die seine ist, das überdurchschnittlich hohe Niveau, die ungewohnte, aber irgendwie beeindruckende Tonsprache, das alles irritiert und verunsichert Sibelius. Er selbst pendelt zwischen Stilen und Ansprüchen, komponiert neben der 4.Sinfonie gleichzeitig so etwas wie die Canzonetta aus seiner Bühnenmusik zu Kuolema. 2’00 Musik 3: Canzonetta 4’38 Der andere Jean Sibelius. Neben der schwer verdaulichen 4.Sinfonie entstehen zwei weitere Bühnenmusiken zum Schauspiel Kuolema, darunter die Canzonetta, das SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern spielte unter Alfred Eschwé. Jean Sibelius: bei diesem Namen hat jeder so seine eigenen Assoziationen. Gehobene Salonmusik, spätromantischen Stimmungszauber, blechlastige Klangschlachten. 5 Trotzdem ist Sibelius fast immer sofort erkennbar, hat eine ganz spezielle, sehr eigene musikalische Handschrift, die er übrigens weitgehend für sich behält. Sibelius hat nie eine Schule oder Methode begründet, das hat ihn nicht interessiert und dazu war seine Musik auch zu persönlich. Von den künstlerischen Entwicklungen seiner Zeit bleibt er allerdings nicht ungerührt und notiert 1911 kurz vor einer Reise nach Paris: „Nachdem ich so lange in die eigene Kunst vertieft gewesen war, trieb es mich in den Konzertsälen eine vorübergehende Befreiung von mir selbst zu suchen. Niemals habe ich so viel Musik gehört wie in diesen beiden Monaten. Ich hörte Altes und Neues. Ich habe mich immer für Zeitgenossen und jüngere Komponisten interessiert, schon allein um Klarheit über mich selbst zu verschaffen.“ Einer dieser Zeitgenossen fasziniert ihn wohl besonders, Claude Debussy. 1909 in London treffen die beiden Komponisten zum ersten Mal zusammen. Sie tauschen ein paar gegenseitige Komplimente aus, können sich aber wegen beiderseitiger Sprachprobleme kaum miteinander unterhalten. Trotzdem ist Sibelius beeindruckt: „Debussys Lieder, sowie seine Nocturne usw., das alles hat meine Gedanken über den Weg gefestigt, den ich gegangen bin und gehen muss“, schreibt Sibelius an seinen Freund Axel Carpelan. So zieht auch der Impressionismus ein bei Sibelius, am deutlichsten in seinen „Okeaniden“. „Rondo der Wellen“ soll das Werk ursprünglich heißen, mit Seejungfrauen, Wasserkaskaden und Wellenspiel. Er schreibt es für eine Reise in die USA und arbeitet es nach der Ankunft noch einmal um, so beeindruckt ihn der riesige Ozean. „Auf der Überfahrt habe ich mehr über den Ozean gelernt, als durch das Betrachten des Meers von den Uferklippen in Helsinki.“ Musik 4: Sibelius: Okeaniden 1225052 001 Take 1 2’15 7’29 Geschrieben 1914 für Sibelius’ Reise in die USA und dort auch enthusiastisch gefeiert. „Die großartigste Meeresschilderung, die die Musik kennt“, nennt einer 6 der wichtigsten amerikanischen Kritiker „Die Okeaniden“, hier mit dem Sinfonieorchester Lahti unter der Leitung von Osmo Vänskä. In den USA genießt Sibelius das Leben in vollen Zügen. Er reist auf Einladung des Mäzenatenpaar Carl und Ellen Stoeckel, steinreiche Musikliebhaber aus Norfolk. Sie verwöhnen ihren Star nach allen Regeln der Kunst: Festbankette, exklusive Restaurants, luxuriöse Hotels. Überall größter Jubel und eine Ehrendoktorwürde in Yale für den populären Meister aus Finnland. Sibelius ist wie im Rausch und bewegt sich ganz souverän in der mondänen Atmosphäre. Außer dem Naturliebhaber und Einsamkeitsfanatiker ist er eben auch ein Mann von Welt, kann sich über den neuesten Modetrend ebenso gut unterhalten wie über die feinen Unterschiede beim Kaviar. Mrs. Ellen Battell-Stoeckel jedenfalls ist entzückt: „Er nahm meine Hand und küsste sie drei Mal, würdig und graziös, unter genauer Beobachtung aller Regeln der Etikette. Was seine äußere Erscheinung betrifft: er hatte einen massiven und wohlproportionierten Körper, seine Stirn war schön geformt und er wirkte sehr distinguiert. Er war sehr genau mit seinem Anzug, seinem Hemd und seinen Schuhen. Wenn ich auf der Straße an ihm vorbeigegangen wäre, hätte ich ihn eingeschätzt als einen „professional Gentlemen“. Bei der Abreise sind alle furchtbar gerührt und schwören sich baldiges Wiedersehen. Doch es kommt alles anders. Während der Überfahrt auf dem Atlantik fallen die Schüsse von Sarajewo und begraben damit nicht nur für vier Jahre den europäischen Frieden sondern auch alle Hoffnungen des Jean Sibelius auf eine große, internationale Karriere. 2’00 Musik 5: Sibelius: Der Barde 6’53 Düsteres Grübeln, trübes Ende, als hätte Sibelius die Schrecken des 1.Weltkriegs vorausgeahnt schreibt er 1913 seine Tondichtung „Der Barde“, eines seiner melancholischsten Werke. Ein tiefer Blick in eine elegische, poetische Welt, hier mit den Göteborger Sinfonikern unter Neeme Järvi. 7 Am Ende bringt der Winter den Tod. Nachdem der alte Sänger durch die Welt gezogen ist und alle Menschen mit seinem Gesang verzaubert hat, geht er ein letztes Mal nach Hause, spielt einen tiefen Akkord auf seiner Harfe und stirbt. Nach der Euphorie seiner USA-Tournee bricht über Sibelius wieder der schwärzeste Pessimismus herein. „Ich befürchte, dass das, was in der Luft liegt, sich gar nicht durch Krieg lösen lässt. Dieses Weh der Menschheit muss tiefer liegen“, notiert er in seinem Tagebuch. Auch finanziell geht es ihm nicht besonders. Sein Verlag Breitkopf und Härtel sitzt in Deutschland und das befindet sich mit dem Zarenreich im Krieg, dadurch auch mit Finnland. Extra für Sibelius eröffnet das Verlagshaus eine Dependance in Kopenhagen, sodass die Zahlungen, wenn auch etwas verzögert weiterlaufen. Aber Sibelius muss schreiben, vor allem Werke, die Geld bringen, immerhin hat er eine Familie mit inzwischen fünf Töchtern. Und in seiner Klause Ainola lebt man durchaus standesgemäß mit Kinderfrau, Köchin, Hausmeister und Knecht. Noch heute liegt die schöne Holzvilla ziemlich einsam da, 1904, als Sibelius hier einzieht, kommt er der Welt hier wirklich abhanden. Helsinki ist zwar nur etwa 30 Kilometer entfernt, aber Sibelius sucht die Abgeschiedenheit. Am liebsten komponiert er am Schreibtisch und geht zuletzt geht er an seinen Steinway, ein Geschenk von seinen Fans zum 50. Geburtstag. Vor allem nachts sitzt er da. „Nachtspielen“ nannten wir dieses leise nächtliche Spielen, als er komponierte und wir schon alle schlafen gegangen waren“, erinnert sich später seine Tochter Margareta „ jene Nächte hatten eine starke Stimmung, die ich noch fühlen kann, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke.“ Auf diesem Flügel in Ainola hat der Pianist Folke Gräsbeck in diesem Jahr eine ganze CD eingespielt, wunderbare, kurze, auch unbekannte Stücke, wie dieses zarte Andantino in H-Dur. 2‘10 Musik 6: Sibelius: Andantino 1‘25 8 Aufgenommen in Sibelius Villa Ainola auf seinem Flügel, Folke Gräsbeck mit dem Andantino in H-Dur. So abgeschieden Ainola auch ist, den 1. Weltkrieg spürt man auch hier. Schlimm genug, aber noch etwas passiert. Ziemlich pünktlich zu seinem 50.Geburtstag fängt Sibelius wieder an zu trinken. Nach acht Jahren strengster Askese. Zuerst zögernd, mit schlechtem Gewissen, dann immer offensichtlicher. Gleichzeitig arbeitet er an seiner fünften Sinfonie, aber das ist ein ewiger Prozess. 1915 wird sie zwar in ihrer ersten Fassung uraufgeführt, aber wirklich vollendet erst vier Jahre später. Dazwischen liegen nicht nur Sibelius künstlerische Auseinandersetzungen mit sich, mit seinem künstlerischen Ich, mit dem Phänomen Sinfonie, sondern vor allem Finnlands schmerzvoller Leidensweg zu einem freien, unabhängigen Staat. Nach der russischen Revolution winkt Finnland zunächst die Selbstständigkeit. Aber die Bürgerlichen und die Bolschewiken können sich nicht einigen und stürzen das Land in einen blutigen Bürgerkrieg. Er endet 1918, ein Jahr später ist Finnland ein eigenständiges freies Land. Dazwischen herrscht grausame Anarchie. Sibelius ist zutiefst deprimiert: „Mein unglückliches Land, habe viel gelitten. Ich sehe alles schwarz, Elend und Unkultur.“ Wie um sich betäuben arbeitet er wie besessen an seiner fünften Sinfonie. Und sie wird seine Replik auf die Gegenwart, hell, klar und voller Hoffnung. „Ich habe ein herrliches Thema gefunden, das Adagio für die Sinfonie“, notiert Sibelius, „Erde, Würmer, Misere, Fortissimos und Sordinos! Und die Töne göttlich! Habe gejubelt und im Schaudern geschwelgt, wenn die Seele singt.“ 1’50 Musik 7: Sibelius: 2 Satz aus seiner 5.Sinfonie 8‘17 Ein zartes Thema mit Variationen über zuletzt brodelndem Untergrund, der ist der 2. Satz der 5.Sinfonie von Jean Sibelius, hier mit den Berliner Philharmonikern unter Simon Rattle. Sämtliche Sinfonien, den ganzen Zyklus veröffentlicht Simon Rattle, der große Sibelius Verehrer zum 150. Geburtstag des Finnen. Wenn man denn von einem 9 Zyklus überhaupt reden kann. Auch aus Sicht Simon Rattles hat jede der sieben Sinfonien ihre eigene, ganz unverwechselbare Identität. Es gibt keine Entwicklung von den Anfängen zur Vollendung, sondern Rattle sieht in jeder Sinfonie eine singuläre Erscheinung. Für seine 5.Sinfonie sucht Sibelius Inspiration in der Natur. Ihre Erscheinungen, ihre Laute, alles liefert Stoff für seine Musik. Berühmt seine Notiz über die Schwäne auf seinem Grundstück in Ainola: „Heute sah ich 16 Schwäne. Einer der größten Augenblicke meines Lebens. Mein Gott, diese Schönheit. Sie kreisten lange Zeit über mir. Verschwanden im Sonnendunst wie ein Silberband, das hin und wieder aufblitzte. Ihre Laute vom selben Holzbläsertyp wie die der Kraniche, aber ohne Tremolo. Ein tiefer Refrain erinnert an das Weinen eines kleinen Kindes. Naturmystik und Lebensschmerz. Finalthema der 5. Sinfonie.“ Dann, ein paar Tage später der überraschende Schwenker von den Schwänen zu sich selbst: „Habe immer die Schwäne im Sinn, sie verleihen dem Leben Glanz. Merkwürdig festzustellen, dass nichts in der ganzen Welt, weder in der Kunst, Literatur, noch in der Musik eine solche Wirkung auf mich ausübt wie diese Schwäne und Kraniche und Wildgänse. Ihre Laute und ihr Wesen. Apropos Sinfonien, für mich sind sie Glaubensbekenntnisse während verschiedener Altersperioden. Daher kommt es, dass meine alle so verschieden sind.“ 1‘50 Musik 8: Sibelius: Humoreske Nr.3 für Violine und Orchester M0381281 009 3‘00 Die „lyrische, tanzende Seele der Violine“ wollte Jean Sibelius vermitteln mit seinen Humoresken für Violine und Orchester, Augustin Hadelich war das mit der dritten, begleitet vom Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter Hannu Lintu, im vierten Teil der SWR2 Musikstundenwochen über Jean Sibelius. Vielen Dank fürs Zuhören sagt Ines Pasz.