Der „Cäsarenwahnsinn“ – Wahrheit oder Legende?

Werbung

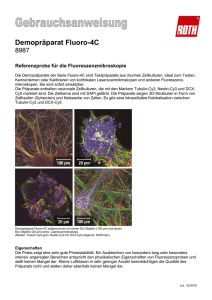

Übersicht Der „Cäsarenwahnsinn“ – Wahrheit oder Legende? “Imperial Madness” – Truth or Legend? Autor D. v. Zerssen Institut Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München Schlüsselwörter Zusammenfassung Abstract ! ! Der Begriff „Cäsarenwahnsinn“ (CWS) stammt aus der historischen und der belletristischen Literatur des 19. Jh., wurde aber schon damals und bis in das erste Viertel des 20. Jh. von einigen deutschen Psychiatern aufgegriffen. Die einen sahen im CWS gängige Formen von Geisteskrankheiten, die lediglich durch Reaktionen des sozialen Umfelds eine exzessive Form angenommen haben. Ein anderer rechnete ihn hingegen zu den „psychischen Grenzzuständen“ im Bereich zwischen echten Geisteskrankheiten und der Normalität, wobei er allerdings einen Übergang in eine Wahnkrankheit annahm. In Übereinstimmung mit den Historikern postulierte er, dass eine unbegrenzte Machtfülle bei entsprechender persönlicher Disposition zur Ausbildung eines CWS führe. In neuerer Zeit wurde das Konzept des CWS von Althistorikern und historisch interessierten Autoren anderer Provenienz in das Reich der Legende verwiesen. Die Existenz des Phänomens ist aber nicht zu leugnen. Trotz seiner Seltenheit spielte und spielt es noch in den verschiedensten Kulturen eine erhebliche Rolle mit oft katastrophalen Auswirkungen, weshalb Psychiater u. a. Ärzte sowie Klinische Psychologen mit ihm vertraut sein sollten. Vom heutigen Standpunkt aus handelt es sich aber nicht um eine Wahnkrankheit, sondern um ein Syndrom von suchtartigen Verhaltensexzessen, das eine Steigerung des von angelsächsischen Psychiatern beschriebenen Hybrissyndroms darstellt. Nosologisch sollte man es nach Auffassung des Autors bei den chronischen Anpassungsstörungen einordnen, müsste dann aber die dafür erforderlichen Belastungssituationen auf Versuchungssituationen (hier: die Versuchung zu hemmungslosem Machtmissbrauch) ausweiten. The notion of “imperial madness” was coined in the historical literature and belles-lettres of the 19th century. Around that time up to the first quarter of the 20th century, it was adopted by a few German psychiatrists. Two of them viewed “imperial madness” as ordinary forms of insanity which became excessive only due to reactions of the social environment. Another one, however, classified it as one of “mental borderland states” in between insanity and normality, although he conceived the final stage of the disorder as a paranoid one. In agreement with the historians he postulated that “imperial madness” resulted from unlimited power of predisposed rulers. In recent times the whole concept of “imperial madness” was referred to the realm of legends by historians of antiquity and other historically interested authors. Yet the existence of the phenomenon cannot be denied. Despite its rarity it has played and is still playing an important role with often catastrophic consequences in various cultures all over the world. Therefore, psychiatrists and other physicians as well as clinical psychologists should be acquainted with it. From a modern point of view, it is not a paranoid disorder but rather a syndrome of addiction-like behavioural excesses representing an intensification of a Hybris syndrome as described by Anglo-Saxon psychiatrists. According to the present authors’ view, it should be classified nosologically as a chronic adjustment disorder. In this case, the underlying stresses need to be extended to situations of temptation (here: the temptation to abuse almost unlimited power). ▶ „Cäsarenwahnsinn“ ● ▶ Hybrissyndrom ● ▶ Machtmissbrauch ● ▶ Verhaltenssucht ● ▶ erworbene Persönlichkeits● störung ▶ chronische Anpassungs● störung Keywords ▶ „imperial madness“ ● ▶ Hybris syndrome ● ▶ abuse of power ● ▶ behavioural addiction ● ▶ acquired personality disorder ● ▶ chronic adjustment disorder ● Bibliografie DOI http://dx.doi.org/10.1055/ s-0029-1245943 Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart ∙ New York ∙ ISSN 0720-4299 Korrespondenzadresse Prof. Detlev v. Zerssen Ottostr. 11 82319 Starnberg v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 152 Einleitung ! „Cäsarenwahnsinn“ (CWS) ist ein etwas schillernder Begriff, der in zwei grundsätzlich unterschiedlichen Bedeutungen und ihren Übergangsformen verwendet worden ist. Hier soll der Frage nachgegangen werden, ob es sich um ein echtes Phänomen, das zumindest weitgehend wahrheitsgetreu beschrieben worden ist, oder um eine historische Legende aufgrund einseitiger und übertriebener Darstellungen durch voreingenommene Autoren handelt. Dazu muss untersucht werden, was denn verschiedene Autoren zu verschiedenen Zeiten unter diesem Begriff verstanden haben. Zunächst wird deshalb die Begriffsgeschichte abgehandelt, wobei wir uns weitgehend auf die ältere historische und die psychiatrische Literatur des deutschen Sprachraums beschränken. Es folgen dann Einwände, die sich entweder gegen die Anwendung des Begriffs auf einzelne Herrscher wenden oder aber seine Sinnhaftigkeit überhaupt infrage stellen. Abschließend wird auf die im Titel dieses Beitrags aufgeworfene Frage eingegangen, und es werden Vorschläge für ein weiteres Vorgehen in diesem theoretisch wie praktisch bedeutsamen Problemfeld gemacht. Begriffsgeschichte ! Der Begriff CWS stammt nicht etwa aus der psychiatrischen, sondern aus der historischen Literatur, und zwar der Altertumskunde. Er wurde in der Mitte des 19. Jh. vom französischen Historiker Cte. Franz de Champagny (1841, 2. Bd.) [1] geprägt, der von einer „folie impérial“ sprach. Dabei berief er sich – wie alle Autoren nach ihm – u. a. auf Tacitus, der in seinen Annalen und den Historien viel entsprechend verwertbares Material zusammengetragen hat. Die gelegentlich kolportierte Auffassung, der Begriff des CWS sei im Grunde schon von Tacitus selber verwendet worden, und zwar als „furor principum“, ist schlichtweg falsch; denn dieser Ausdruck bezog sich auf den „fürstlichen Wahnwitz“ (Übersetzung aus den Historiae des Tacitus 1959 [2]) im Kampf um den Kaiserthron von zwei miteinander rivalisierenden Principes im „VierKaiser-Jahr“ (69n. Chr.), bei dem der Tempel des Iuppiter Optimus Maximus auf dem römischen Kapitol in Flammen aufging. Die Soldaten, die den Brand entfacht haben, handelten dabei aber offenkundig nicht auf Befehl eines Princeps, sondern eigenmächtig. Der „Amtsinhaber“ Vitellius war ohnehin der ganzen Situation nicht gewachsen und hatte schon seine Abdankung angekündigt, und der andere, nämlich Vespasian, den seine Soldaten zum Cäsar ausgerufen hatten, war überhaupt nicht anwesend. Die Lage war einfach außer Kontrolle geraten. Der Begriff „furor principum“ ist angesichts dieser Situation deplaziert und hat mit CWS nichts zu tun. Im deutschen Schrifttum taucht der Ausdruck „Cäsarenwahnsinn“ etwas über 20 Jahre nach der Beschreibung der „folie impérial“ durch de Champagny auf, und zwar nicht etwa bei einem Historiker oder einem Psychiater, sondern bei einem Schriftsteller, nämlich Gustav Freytag (1864) [3]. In seinem Roman „Die verlorene Handschrift“ beschreibt er die Suche eines Altertumsforschers nach einer angeblich in einer Höhle verborgenen Abschrift von verlorenen Teilen der Annalen des Tacitus. Der soll darin den CWS einiger römischen Cäsaren geschildert haben. Der Gelehrte spricht ausdrücklich in einem ganz medizinischen Sinn von den Symptomen und dem Verlauf des CWS, wobei er letzteren in vier Stufen unterteilt, nämlich „zu- erst maßlose Selbstsucht, dann Argwohn und Heuchelei, dann knabenhafte Unvernunft, das Letzte tut widerwärtige Ausschweifung.“ Diese Entwicklung, die schließlich in einen echten Wahn einmündet, wird mit vorbestehenden Eigenarten und Schwächen einzelner Herrscher und dem Fehlen von Kontrollmechanismen erklärt, die gebieterisch fordern, dass sich Denken und Wollen „der Ordnung fügen, durch welche andere ihr Gedeihen sichern. Zu jeder Zeit ist die Gewalt dieser Fesseln bei dem Regenten minder stark; was ihn einengt, vermag er leichter niederzuwerfen“ (als gewöhnliche Sterbliche), „eine ungnädige Handbewegung scheucht den Warnenden für immer von seiner Seite, vom Morgen bis zum Abend ist er mit Personen umgeben, welche ihm bequem sind, ihn mahnt kein Freund an seine Pflicht, ihn straft kein Gesetz.“ In der psychiatrischen Literatur findet sich der Ausdruck CWS erst gut ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen von Freytags Roman, allerdings in einer wesentlich anderen Bedeutung: Friedrich W. Wiedemeister (1875) [4] beschreibt den CWS im Rahmen der damals noch weitgehend anerkannten Degenerationslehre, nach der Geisteskrankheiten sich intrafamiliär über Generationen hinweg nicht nur weitervererben, sondern dabei zugleich an Intensität zunehmen. Im Fall des julisch-claudischen Kaiserhauses, auf das der Autor seine Analyse beschränkt, soll Verwandtenheirat zu dieser fortschreitenden Degeneration zusätzlich beigetragen haben. Er attestiert allen vier zur Familie gehörenden Nachfolgern des Augustus von Tiberius über Caligula und Claudius bis Nero verschiedene Formen gravierender Geistesstörungen. Damit wird der CWS zu einer echten Geisteskrankheit und verliert seine Eigenart als eine spezifische Form abnormen Verhaltens, die – eine entsprechende Disposition vorausgesetzt – durch nahezu unbegrenzte Machtfülle provoziert wird. Diese Extremposition wurde Jahrzehnte später von einem anderen deutschen Psychiater (s. u.), aber von keinem Historiker übernommen. Die Möglichkeit eines Übergangs in echte Wahnhaftigkeit wurde allerdings weiterhin unterstellt. Dies war offenkundig auch der Fall bei jenem Anonymus, der unter dem Pseudonym „Bajuvarier“ (1884) [5] in der in der Schweiz (in der es keine so strenge Pressezensur gab wie in Bayern und dem ganzen deutschen Reich) erscheinenden Zeitschrift „Der Sozialdemokrat“ einen antimonarchistischen Artikel über König Ludwig II. von Bayern veröffentlicht hat. Er beschreibt darin die in der bayerischen Presse sorgsam verschwiegenen, wohl aber mündlich (mit z. T. entsprechenden Übertreibungen) kolportierten Verhaltensauffälligkeiten des Monarchen und fasst sie unter der Bezeichnung „Cäsarenwahnsinn“ zusammen. Aus seiner Darstellung geht jedoch hervor, dass es sich nach seiner Auffassung um eine vor allem durch Größenwahn gekennzeichnete echte Wahnkrankheit (also das Finalstadium des CWS i. S. Freytags) handelt, die er mit den Fällen von Verwandtenheirat in der Aszendenz des Königs in Zusammenhang bringt. Damit ist der Anonymus der Wahrheit bez. des CWS aber immer noch näher gekommen als der Psychiater Wiedemeister und bez. der Diagnose von Ludwigs psychopathologischen Erscheinungen auch näher als dessen psychiatrische Gutachter, deren Diagnose bekanntlich „Paranoia“ lautete – und zwar im Sinne einer paranoiden Schizophrenie, so 50 Jahre später Ernst Rehm (1936) [6], ein Schüler Bernhard von Guddens (s. dazu v. Zerssen 2010 [7]). Zu einem Eklat kam es schließlich, als zehn Jahre nach der Kampfschrift des „Bajuvariers“ der Historiker und pazifistische Politiker Ludwig Quidde (1894) [8] eine Abhandlung über Caligula mit dem Untertitel „Eine Studie über römischen Cäsa- v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 153 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Übersicht Übersicht renwahnsinn“ veröffentlichte. Vielen gebildeten Zeitgenossen ist damals nicht entgangen, dass sich die Darstellung indirekt auf den jungen deutschen Kaiser, Wilhelm II., bezog. Tatsächlich spannte der Autor in seiner Schrift den Bogen von der Antike bis in die Gegenwart am Ende des 19. Jhs., aus der er – wie vor ihm der „Bajuvarier“ [5] – allerdings ausdrücklich nur den (inzwischen 1886 verstorbenen) König Ludwig II. als Beispiel für den CWS heranzog. Quidde beruft sich ausdrücklich auf den Roman von Gustav Freytag, wenn er „die Züge der Krankheit“ mit folgenden Worten schildert: „Größenwahn, gesteigert bis zur Selbstvergötterung, Missachtung jeder gesetzlichen Schranke und aller Rechte fremder Individualitäten, zielund sinnlose Grausamkeit, sie finden sich auch bei anderen Geisteskranken; das Unterscheidende liegt nur darin, dass die Herrscherstellung den Keimen solcher Anlagen einen besonders fruchtbaren Boden bereitet und sie zu einer sonst kaum möglichen Entwicklung kommen lässt“. Als weitere Merkmale des CWS führt er u. a. „die unangemessene Prunk- und Verschwendungssucht“ an, „die ein Charakterzug fast aller Fürsten“ sei, „die das gesunde Urteil über die Grenzen ihrer eigenen Stellung verlieren, von orientalischen Despoten bis auf gewisse Träger der Tiara, bis auf die beiden französischen Ludwige und ihre deutschen Nachahmer, eine Reihe, die in dem unglücklichen Bayernkönig vorläufig“ (sic!) „ihren letzten berühmten Vertreter gefunden hat.“ Die Prunk- und Verschwendungssucht finden sich in „den verschiedensten Gebieten … Bei Festen, Mahlzeiten und Geschenken, in Kleidung und Wohnung …, besonders auch in der Einrichtung“ von „Palästen und Villen …, am allerhervorstechendsten aber in riesenhaften Bauten und Bauprojekten“ (Anm.: man denke hier besonders an König Ludwig II. von Bayern!). Quidde erwähnt ferner (vielleicht in vorausschauender Sicht auf den deutschen Kaiser) den „Heißhunger nach militärischen Triumphen“ und einen komödiantischen Zug, in dem wohl zweierlei zusammenkomme, „erstens eine krankhaft-phantastische Anlage, gleichsam die stehen gebliebene Neigung des Kindes, seine Phantasiegebilde mit der realen Welt zu verschmelzen“ (Anm.: auch hier sei an Ludwig II. erinnert!), „und dann zweitens das Bedürfnis, überall und auf jedem Gebiete zu glänzen, ein Bedürfnis, das ebenfalls durch die eigenartige Stellung des absoluten Herrschers krankhaft genährt wird.“ Im Übrigen sei „typisch für diese Art von Cäsaren, dass fast ihr vornehmstes Interesse darin besteht, jedermann ihre Macht fühlen zu lassen, dass sie nichts mehr aufbringt, als die Empfindung, Grenzen dieser Macht anzutreffen, und dass sie als wirksamstes Mittel, um jeden Widerstand ihrer Unterthanen im Keime zu ersticken, die Verbreitung von Furcht und Schrecken betrachten.“ Caligula verhöhnte nach Quidde „die uralten Traditionen vornehmer Familien und setzte seine eigene Umgebung aus Personen des niedrigsten Standes zusammen“ (Anm.: wie später auch Ludwig II.). Andererseits sei es „wesentlich für diese Gattung von Cäsaren,“ dass sie glaubten, „eine Mission zu haben“, sie „fühlen sich in einem besonderen Verhältnis zur Gottheit stehend, halten sich für die Auserwählten derselben“ (Anm.: als Herrscher „von Gottes Gnaden“ wie die europäischen Monarchen vom Mittelalter bis in die Neuzeit) „und beanspruchen schließlich für sich selbst göttliche Verehrung.“ Es sei sehr merkwürdig, „wie bei etwas krankhaft=phantastisch angelegten Menschen die Grenzen zwischen der Wirklichkeit und dem dargestellten Schein sich verwischen“, wobei Quidde auf das damals noch ganz aktuelle Beispiel von König Ludwig II. von Bayern verweist. Schließlich geht der Autor auf Caligulas „Vergnügen am Quälen“ und den „Hang zu Ausschweifungen“ ein, der sowohl geschlechtliche Ausschweifungen als auch ein „Sich dem Trunke ergeben“ umfasse. Die Darstellung endet mit Ausführungen über Grausamkeiten bis zur Mordlust und macht verständlich, dass Caligula (nach nicht einmal ganz vierjähriger Herrschaft) selber ein gewaltsames Ende nahm. Quidde hat zwar nicht, wie Witschel (2006) [9] irrtümlich annimmt, den Begriff des CWS eingeführt. Er hat ihn aber auf jeden Fall populär gemacht, was mit den Begleitumständen seiner Veröffentlichung zusammenhängen dürfte. Die versteckten Anspielungen auf den jungen deutschen Kaiser haben Quidde nämlich eine Anklage wegen Majestätsbeleidigung eingebracht. Weil ihm kein direkter Bezug seines Textes zum Umgangsstil des Monarchen nachzuweisen war, kam er mit drei Monaten Festungshaft davon, verlor aber seine Stelle an der Universität; andererseits machten diese Umstände die Arbeit über Caligula (für die sich sonst wohl nur Wenige, vor allem Althistoriker, interessiert hätten) so bekannt, dass sie bereits im Erscheinungsjahr 20 weitere Auflagen erlebte. Bis 1924 kamen dann nochmals zehn Auflagen hinzu! Qidde widmete sich nach seiner Vertreibung von der Universität vermehrt der Friedensbewegung – ohne freilich den von ihm zu Recht befürchteten ersten Weltkrieg verhindern zu können. Als Vorsitzender der internationalen Friedensbewegung wurde er 1928 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Fünf Jahre später hat er Deutschland verlassen, weil Adolf Hitler an die Macht gekommen war, auf den der Begriff des CWS noch besser passte als auf Kaiser Wilhelm II. Er starb 1941 in Genf, seinem neuen Wohnsitz. Den von Hitler entfachten zweiten Weltkrieg hat er nicht mehr bis zum bitteren und zugleich befreienden Ende erlebt. Dieser Krieg – noch furchtbarer als der von 1914 – 1918 – zeigte, wie berechtigt Quiddes Befürchtungen waren und wie wenig menschliche Vernunft gegen Demagogie und ihre Folgen auszurichten vermag. Noch in der wilhelminischen Ära hat sich ein deutscher Psychiater erneut dem Problem des CWS gewidmet, allerdings ohne so gravierende Folgen erleben zu müssen wie vor ihm der Historiker Quidde. Carl Pelman (1907) [10], ein Pionier der rheinischen Psychiatrie, hat nach seiner Emeritierung als Ordinarius an der Bonner Universität dieses Thema aufgegriffen und es wenig später im Zusammenhang mit anderen Formen psychischer Störungen, die er als „Psychische Grenzzustände“ bezeichnete, in einer heute noch lesbaren Arbeit abgehandelt. Diese Arbeit erreichte zwar keine 31 Auflagen wie die von Quidde, sondern nur drei, fand aber damals durchaus Beachtung in Fachkreisen (und glücklicherweise nicht bei Politikern, was auch ihm vermutlich schlecht bekommen wäre). Inzwischen ist die Arbeit weitgehend in Vergessenheit geraten und erst in jüngster Zeit wieder ans Licht geholt worden [7]. Pelman bezeichnet zwar den CWS als eine Art „Berufpsychose“, in diesem Fall „eine Psychose der Herrschenden, … die ihrem Wesen nach durch den cäsarischen Beruf entwickelt wurde.“ Aus der Einleitung zu „Psychische Grenzzustände“ geht jedoch eindeutig hervor, dass er damit keine Psychose i. S. einer echten Geisteskrankheit gemeint hat; vielmehr zielt seine ganze Darstellung auf die kleineren Abweichungen von der Norm ab, auf „die Abnormitäten, Zwischen- und Grenzzustände“, die erst, „seitdem die Psychiatrie über die Mauern der Anstalten hinausgewachsen ist und die Universitäten erobert hat“, zu einem Forschungsthema geworden sind. So behandelt er insgesamt 20 verschiedene solcher v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 154 „Zwischen- und Grenzzustände“, darunter Verbrechen, Selbstmord, sexuelle Abnormitäten, Trunksucht und eben auch den CWS. Pelman (1910) [10] führt dazu aus: „Daß für die Entwicklung eines Charakters nichts gefährlicher ist als unumschränkte Herrschermacht, wo der Einzelne nicht auf die Hilfe seiner Nebenmenschen angewiesen ist und keinerlei Rücksichten auf sie zu nehmen hat, ist leicht verständlich.“ Weiter heißt es: Schmeichelei wird „auf die persönliche Anschauung verderblich wirken und zu einem Verlust des Urteils über Gut und Böse führen, bis endlich der eigene Wunsch jede andere Erwägung unterdrückt, jede Laune Befriedigung erheischt und jeder Widerspruch als eine Kränkung und persönliche Feindseligkeit empfunden wird. Von da ab wird das Bild des Cäsarenwahnsinns eine rasche Entwicklung erfahren und nach der jeweiligen Anlage zu Argwohn und List, zur Heuchelei und Verstellung oder zur brutalsten Entäußerung von Blutdurst und Grausamkeit führen, deren ersten Anstoß meist die eigene Familie auszuhalten hat“. Als Beispiele aus dem antiken Rom führt Pelman ausführlich Caligula und Nero und mehr am Rande Commodus, den Sohn „des großen Marc Aurel“, an sowie Heliogabalus (Elagabal, einen wohl entfernten Verwandten Caracallas, der sich als dessen Sohn ausgegeben hat und daraufhin nach dessen Tod bereits mit 14 Jahren von den römischen Truppen in Syrien zum Cäsar ausgerufen wurde). Es sei hier angemerkt, dass Elagabal kein blutrünstiger Herrscher war, sondern durch seine öffentlich zelebrierten sexuellen Ausschweifungen Anstoß bei den römischen Zeitgenossen und späteren Historikern erregte. Exzesse von Grausamkeit sind demnach zwar ein typisches, aber nicht – wie manchmal unterstellt – obligates Merkmal des CWS. Wenn man allerdings bedenkt, dass Elagabal sein hohes Amt als unreifer Jüngling übernommen hat und als solcher auch nur vier Jahre später umgebracht wurde (wie übrigens früher oder später alle sog. „wahnsinnigen“ Cäsaren) und dass er im Grunde wohl vornehmlich das praktiziert hat, was ihm als Sohn eines syrischen Priesters des Sonnenkults geläufig und selbstverständlich war, muss man sich fragen, ob in einem solchen Fall der Begriff „Cäsarenwahnsinn“, so wie ihn Freytag, Quidde und Pelman definiert haben, überhaupt angebracht ist. Pelman führt als weitere Beispiele für einen CWS „die Tyrannen des Mittelalters, die Malatesta und Sforza“ und ausführlicher zwei Moskowiter Zaren an, nämlich Iwan IV., genannt der Schreckliche (die korrekte Übersetzung des aus dem Russischen stammenden Zusatzes zu seinem offiziellen Namen wäre wohl „der Furchtgebietende“), und Paul I., Sohn und direkter Nachfolger von Katharina der Großen (von dem nach Pelman schon Turgenjew gesagt haben soll: „Die despotischen Allüren Pauls trugen schon in der ersten Zeit seiner Regierung den Stempel des Cäsarenwahnsinns“). Gegen diese beiden blutrünstigen Herrscher setzt Pelman den Bayernkönig Ludwig II. deutlich ab, dessen Grausamkeiten sich weitgehend auf den Bereich der Fantasie beschränkten – wie so vieles andere in seinem Leben auch (z. B. seine Träume von absoluter Herrschermacht). Die Bauleidenschaft des Königs und seine maßlose Verschwendungssucht, sein Hang zur sozialen Isolierung und viele weitere Absonderlichkeiten werden angeführt, um dann letztendlich – unter Berufung auf den bereits erwähnten Artikel im Züricher „Sozialdemokrat“ – vom „Wahnsinn“ des Königs zu schreiben. Er hielt Ludwig II. also offenbar für geisteskrank im medizinischen Sinne. Wörtlich schreibt er: „Wann seine eigentliche Geisteskrankheit angefangen hat, ist schwer zu bestimmen.“ Insofern entspricht Pelmans nosologische Be- stimmung des CWS der von Freytag und Quidde, die ja beide einen Übergang der zunächst aus der Machtposition des Herrschers entstandenen Exzentrizität in eine echte Wahnkrankheit angenommen haben. Auf die drei von Pelman ebenfalls etwas eingehender abgehandelten Beispiele von CWS – Theodor von Abessinien, Francisco Solano Lopez von Paraguay und Juan Manuel Rosas von Argentinien – braucht hier nicht mehr eingegangen zu werden, weil sie lediglich den Aspekt zügelloser Grausamkeit beleuchten, der ein zwar typisches, aber nicht notwendiges Merkmal des Krankheitsbilds darstellt (s. u.). Wichtig ist jedoch der Hinweis des Autors, dass es sich nach seiner Auffassung in allen Fällen „um von Geburt an abnorme Individuen, um mehr oder weniger Geisteskranke handelt, die für ihre entsetzlichen Handlungen nicht in vollem Maße verantwortlich gemacht werden können“ (Kursivdruck von mir). Er nimmt also für den CWS eine Art Übergangsposition zwischen bloßer Abnormität und echter Geisteskrankheit i. S. einer Psychose an. Obwohl diese nosologische Einordnung nach unserer heutigen Auffassung kaum haltbar ist (s. u.), finde ich es bedauerlich, dass Pelmans Arbeit bis in neuere Zeit keine Beachtung mehr gefunden hat. Dieses Schicksal hätte der Beitrag, den Wiedemeister (1875) geleistet hat, eher verdient. Dieser diente aber fast genau 50 Jahre später einem anderen Psychiater als Vorbild für eine Arbeit „Über den Cäsarenwahnsinn“ mit dem Untertitel „Die Krankheit des Kaisers Tiberius“. Hans v. Hentig (1924) [11] versucht darin – wie vor ihm Wiedemeister –, alle von antiken Autoren überlieferten Auffälligkeiten dieses Kaisers – und nebenbei auch die seiner drei Nachfolger aus dem julisch-claudischen Kaiserhaus (Caligula, Claudius und Nero) – in die Sprache der Psychopathologie seiner Zeit zu übersetzen und daraus diagnostische Schlüsse zu ziehen, wobei er wiederum auf die ihm aus der Literatur und seiner klinischen Tätigkeit geläufigen psychiatrischen Krankheitsbilder zurückgreift. Das Ergebnis ist letztlich verblüffend einfach: mit Ausnahme von Claudius – nach v. Hentig „der Imbezille oder Idiot“ (!) – seien sie alle schizophren gewesen. Nur bei Nero war nach seiner Einschätzung „das Bild … durch hysteroide Einlagerungen leicht atypisch“. So erscheint die Schlussfolgerung des Autors: „Es gibt keinen Cäsarenwahnsinn, d. h. eine geistige Störung, die durch außerordentliche Machtfülle erzeugt wird“ nur konsequent. Tiberius litt nach ihm „an der gleichen Krankheit, die wir in den verschiedensten Stadien in Kliniken, Strafanstalten und im freien Leben beobachten. Das Cäsarische an seinem Wahnsinn legen wir der Zeit zur Last, die ebenso krank wie der Cäsar, den eigenen Mörder so hoch erhob und solange duldete, damit ihrer Schmerzsucht und ihrem Selbstzerstörungstrieb Genüge geschehe.“ Auch in späteren Epochen der Geschichte und in anderen Teilen der Welt, etwa im alten China, hat v. Hentig Beispiele für seine Thesen gefunden, von denen diese noch am ehesten einleuchtet: „Sowie die Massen ihre moralische Souveränität nicht knechtisch niedergelegt haben, … sehen wir Psychosen bei Königen und Usurpatoren, aber keinen Tyrannenwahnsinn.“ Dabei wird aber unterstellt, dass ein solcher keine Störung sui generis ist, sondern lediglich die modifizierte Form einer an sich gängigen Geisteskrankheit. Noch im selben Jahrhundert, in dem er gelebt hat, hätte sich der Autor vom Gegenteil überzeugen können; denn weder Stalin noch Hitler noch Mao Tse-tung litten an einer Psychose, erfüllten aber eindeutig die Kriterien eines CWS. Über drei Jahrzehnte nach v. Hentig hat der Medizinhistoriker Adolf Esser (1958) [12] alle krankhaften körperlichen und psy- v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 155 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Übersicht Übersicht chischen Auffälligkeiten römischer Cäsaren des julisch-claudischen Kaiserhauses (diesmal unter Einschluss von Julius Cäsar) einer „biologisch-ärztlichen“ Analyse unterzogen, deren Ergebnis in wesentlichen Punkten den z. T. absurden psychiatrischen Beurteilungen durch v. Hentig widerspricht. Die einseitig „biologische“, insbesondere konstitutionsbiologische Sicht hat dem Autor wohl den Blick für den Einfluss von Machtgier und Machtmissbrauch auf die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten verstellt, sodass er das Phänomen des CWS verkannt und den Begriff dementsprechend nicht mehr verwendet hat. Im deutschsprachigen psychiatrischen Schrifttum ist es seit der Arbeit v. Hentigs (1924) [11] überhaupt still um diesen Begriff geworden. Er fand keinen Eingang in die Lehr-, Handund Wörterbücher unseres Faches und findet sich m. W. ebenfalls in keinem entsprechenden Werk der angelsächsischen Literatur – und das trotz der z. T. katastrophalen Auswirkungen des Phänomens auf das Leben der Völker, nicht nur jener, denen die betr. Herrscher angehören. Erst in einer neuen Arbeit über die psychischen Auffälligkeiten des Bayernkönigs Ludwig II. (v. Zerssen 2010 [7]) wurde der Begriff CWS in einem psychiatrischen Kontext erneut verwendet. Die darin vertretene nosologische Position ist der von Wiedemeister und seinem Nachfolger v. Hentig vertretenen Extremposition diametral entgegengesetzt. Sie steht aber mit den davon deutlich abweichenden Positionen von Freytag, Quidde und Pelmann insoweit in Einklang, als sie von einer abnormen Entwicklung bestimmter Individuen unter dem Einfluss weitgehend unbegrenzter Macht ausgeht – auch wenn diese Machtfülle erst erkämpft werden musste (wie bei den o. g. Diktatoren) oder (wie im Fall von Ludwig II.) nur als intensive Wunschvorstellung existierte. Ein Übergang in einen echten Wahn mit völliger Verkennung der Realität wird aber abgelehnt und nur ein realitätsfremdes, unangepasstes Verhalten angenommen (wie es ja beispielsweise Adolf Hitler in seinen letzten Jahren geboten hat). Wörtlich heißt es dazu: „Der ‚Cäsarenwahnsinn‘ ist keine Wahnkrankheit im medizinischen Sinne; vielmehr handelt es sich um ein typisches Muster suchtartiger Verhaltensexzesse …, das aber leicht den Eindruck erweckt, der Betreffende müsse ‚wahnsinnig‘ sein. Es entwickelt sich bei primär egomanischen Herrschern im Gefühl unbegrenzter Machtfülle … Diese Entwicklung resultiert in grandioser Selbstherrlichkeit und Selbstüberschätzung (Hybris nach Owen u. Davidson 2009 [13]; s. u.). Das Syndrom umfasst u. a. Herrschsucht, Prunksucht, Bausucht und Verschwendungssucht, Genuss- und Vergnügungssucht, besonders auf kulinarischem und sexuellem Gebiet, Rachsucht mit einem Hang zur Grausamkeit und eine Neigung zu irrationalen, oft theatralischen Handlungen.“ Als weitere Merkmale lassen sich die typischen Begleiterscheinungen des CWS wie Personenkult, Günstlingswirtschaft und eine rigorose Unterdrückung der Meinungsfreiheit anführen. Wie bei allen psychischen Störungen müssen im Einzelfall selbstverständlich nicht alle genannten Symptome vorhanden sein, auf jeden Fall aber mehr als zwei oder drei. Die Grausamkeit eines Herrschers reicht somit allein nicht aus, um einen CWS anzunehmen, obwohl sie zweifellos ein sehr häufiges Merkmal des seiner Natur nach komplexen Störungsbilds ist, ebenso wie es die kulinarischen und sexuellen Ausschweifungen sind (die bekanntlich Adolf Hitler, einem sonst typischen Vertreter des CWS, fremd waren). Hybris und Herrschsucht sind aber offenkundig Grundvoraussetzungen für die Entstehung des Vollbilds eines CWS und haben zweifellos bei den hier erwähnten Fällen vorgelegen. Zu den wohl immer vorhandenen Voraussetzungen eines CWS dürfte eine Persönlichkeits-Störung oder zumindest -Akzentuierung gehören, vornehmlich ein stark entwickelter Narzissmus (der etwa bei Ludwig II. von Bayern sogar extrem ausgeprägt war; s. v. Zerssen 2010 [7]). Fakultativ können weitere Auffälligkeiten hinzutreten. Dazu gehören auch echte Psychosen, die das Gesamtbild im Einzelfall komplizieren können, ohne dass man sie zum CWS zu rechnen hätte. Es handelt sich dann um eine Komorbidität. Bei Nero lag möglicherweise (seit dem Jahr 62) eine komorbide bipolare affektive Störung vor, bei Iwan dem Schrecklichen eine komorbide wahnhafte Störung. Natürlich kann eine derartige Störung auch allein oder in Kombination mit anderen psychischen Störungen einen Herrscher befallen (s. Midelfort 1996 [14]). Das rechtfertigt aber nicht die Annahme eines CWS, wenn die o. g. Symptome weitgehend fehlen. Andererseits sollte man Vertreter des CWS nicht einfach für reine Exzentriker halten; denn denen geht es typischerweise nicht um Macht und Machtausübung, sondern um ein anderes Leben, als es die meisten Menschen ihres Standes führen. Sie haben ihren „spleen“, aber schaden damit niemandem und sind gewöhnlich auch recht glücklich dabei (s. Weeks u. James 1997 [15]). Erst Selbstsucht in Verbindung mit Herrschsucht bildet den Nährboden für einen CWS. Gerade die Herrschsucht, die keineswegs typisch für Exzentriker ist, hat als conditio sine qua non für die Entwicklung eines CWS zu gelten. Es erscheint bemerkenswert, dass im Deutschen die meisten den CWS kennzeichnenden Verhaltensmerkmale das Wort „Sucht“ enthalten, was ein gieriges Verlangen anzeigt, das auch in Worten wie „Machtgier“ und „Machthunger“ zum Ausdruck kommt. Damit wird der CWS schon von unserer Sprache in den Bereich der Verhaltenssucht (s. Grüsser et al. 2007 [16]) gerückt. Kritik am Konzept des Cäsarenwahnsinns ! Die bisherige Darstellung deckt keineswegs das ganze Spektrum der Stellungnahmen zum Begriff CWS ab. Es gab und gibt vor allem von Historikern gerade in neuerer Zeit kritische Stimmen, die sich entweder gegen das ganze Konzept oder gegen seine Anwendung auf bestimmte, insbesondere antike römische Herrscher richten. Das gilt ganz speziell für die beiden Imperatoren, die bei der Konzeptbildung sozusagen „Modell gestanden“ haben, nämlich Caligula und Nero. Als Beispiel für eine generelle Ablehnung des Begriffs lässt sich das Werk eines Verfassers viel beachteter historischer Biografien anführen: Gisbert Kranz (1992) [17] hat unter dem Titel „Warum wurden sie Despoten?“ den Lebensweg von acht solchen Tyrannen beschrieben, vom jüdischen König Herodes I. bis zu Adolf Hitler. In der Nero-Biografie moniert er den Begriff CWS, weil er nichts an Neros Verhalten erkläre. Dabei verkennt er, dass dieser Begriff ein Phänomen beschreibt, das Nero fraglos verkörperte. Die Erklärung liegt in narzisstischen Charakterzügen als einer wesentlichen Voraussetzung seiner Entstehung und als spezifische äußere Voraussetzung die Korruption durch die Machtposition, die Nero bereits im Jünglingsalter (mit 16 Jahren) innehatte. Dass er sie so schamlos ausnutzen konnte, lag nicht an der römischen Verfassung, durch die ja gerade die Herrschermacht eingeschränkt werden sollte, sondern an dem Mangel an Aufrichtigkeit der Senatoren und wohl auch an Rivalitäten zwischen ihnen, was ihren Einfluss v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 156 auf den Herrscher schwächen musste. So nahm die Entwicklung des CSW bei diesem ihren typischen Verlauf, wie er von Quidde und Pelman treffend geschildert worden ist (s. o.) – bis zum bitteren Ende Neros nach 14-jähriger Herrschaft. Dass eine solche Entwicklung bei jedem Despoten individuelle Züge trägt, wie Kranz betont, und dass dies ebenfalls für den „Endzustand“ der Entwicklung, also den voll ausgebildeten CWS gilt, ist doch wohl selbstverständlich und gilt letztlich für jedes klinische Syndrom, innbesondere aber für Verhaltenssyndrome. Das Entscheidende ist die Machtfülle und der daraus bei entsprechend disponierten Individuen resultierende Machtmissbrauch, der im Einzelfall exzessive Formen annehmen kann, wie Erich Kästner (1956) [18] schon vor 1933 geradezu seherisch gedichtet hat: „Zur Macht gelangt nur, wer die Macht begehrt. Ihm winkt sie zu. Ihm gibt sie dunkle Zeichen. Und ihm befiehlt sie, eh sie ihm gehört: ‚Stell unser Bett auf einen Berg von Leichen!‘“ Machtmissbrauch gibt es allerdings auch bei solchen Herrschern, die ohne eigenes Zutun – zumeist aufgrund von Verfassung und Familienkonstellation – zur Macht gelangt sind, soweit die persönlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen vorgelegen haben. Auch dann tut sie sich keineswegs immer in unmenschlicher (korrekterweise müsste man wohl sagen: allzu menschlicher) Grausamkeit kund, etwa bei den beiden von Quidde erwähnten französischen Ludwigs (dem XIV. und XV.) und ihrem bayerischen Namensvetter, Ludwig II., der ihnen nacheiferte. Wie schon erwähnt, gibt es auch Einwände gegen die Anwendung des Begriffs CWS auf bestimmte Herrscher, speziell einzelne oder gar alle römischen Cäsaren, auf die der Begriff häufig angewendet worden ist. Es wird z. B. darauf hingewiesen, dass Nero während der längsten Zeit seiner 14-jährigen Herrschaft in breiten Schichten der Bevölkerung sehr beliebt (im wahrsten Sinn des Wortes „populär“) war. Er hat den Grundsatz des „panem et circenses“ beherzigt, hat riesige Thermen für die breite Masse der Bevölkerung erbauen lassen, hat sich selbst unter’s Volk gemischt und ist vor ihm als Schauspieler, Sänger und im Circus als Wagenlenker aufgetreten. Seine maßlose Verschwendungssucht bekam Jahre hindurch nur die wohlhabende Oberschicht zu spüren, die dafür „zur Kasse gebeten“ wurde. Als Steuererhöhungen auch breitere Bevölkerungsschichten betrafen, sank Neros Popularität, vor allem in der Hauptstadt. In den entlegeneren Provinzen des Landes und ganz besonders in dem von ihm bewunderten Hellas hielt sie sich aber bis über seinen Tod hinaus; es traten falsche Neros auf und die Legende von seiner Rückkehr auf den Thron hielt sich noch über viele Jahre. Die Geschichtsschreibung wurde bis weit ins 20. Jh. hinein zweifellos einseitig von dem negativen Image geprägt, das die der Oberschicht entstammenden römischen Historiker Tacitus, Sueton und Cassius Dio von Nero geprägt haben, der sich so weit von ihren noch aus der Zeit der Republik stammenden Idealen entfernt hat. Es gab aber auch schon im 19. Jh. Gegenstimmen, z. B. in einem Werk von Werner Reinhold (1839) [19]: „Nero, ein Scheusal genannt, dargestellt als guter Mensch und vortrefflicher Regent, unschuldig verlästert und gebrandmarkt“. Ähnliche „Rehabilitationsversuche“ gibt es auch bei zeitgenössischen Historikern und Biografen, wobei manchmal wohl „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet“ wird. Nero und mit ihm auch die anderen sog. „wahnsinnigen“ Kaiser (wie Caligula, Domitian, Commodus und Elagabal) werden ebenso ein- seitig von ihrer positiven Seite (und welcher Mensch hätte die nicht?) dargestellt. Gegen diese „Exzentriker“ werden die sog. „guten“ Kaiser (etwa Vespasian, Titus und die Adoptivkaiser), die das von Augustus geschaffene Prinzipat den Senatoren gegenüber als „primi inter pares“ zumindest dem Schein nach gewahrt haben, als „langweilig“ abgetan (s. Witschel 2006 [9]). In diese Strömung lässt sich die Nero-Biografie des von der Kirche seines Amtes als Ordinarius für Katholisches Kirchenrecht an der Universität Münster enthobenen Horst Herrmann (2005) [20] einordnen, obwohl es ihm als selbsterklärtem „Querdenker“ sicherlich lieber wäre, nicht „eingeordnet“ zu werden. Er ist, da er ja seine Position als bestallter Professor der Universität auch als Apostat behalten hat, in die Sozialwissenschaft gewechselt. Mit bemerkenswerter Detailkenntnis hat er das Leben Neros beschrieben, offenkundig aus der Perspektive der 68er-Bewegung. Diese richtete sich ja gegen tradierte Werte und das diese (zumindest nach außen) repräsentierende „Establishment“. Aus dieser Einstellung heraus wurde die Freiheit von staatlichen Zwängen und das Ausleben individueller (insbesondere sexueller) Bedürfnisse propagiert, zugleich aber Volksverbundenheit – genauer gesagt: Verbundenheit mit der breiten „Masse der Werktätigen“ – demonstriert und eine antinationalistische (kosmopolitische) und antimilitaristische Gesinnung kundgetan. Aus dieser Sicht war Nero „ein visionärer Staatsmann“ (so der Covertext des Buches), der letztlich an der konservativen Gesinnung vergreister Senatoren gescheitert ist. Von deren als Historikern tätigen Standesgenossen und von späteren christlichen Historikern wurde Nero dann systematisch verleumdet. Ihm wurde der Brand von Rom zur Last gelegt und die (im Grunde gerechtfertigte) Bestrafung von Christen verübelt, die damals die Löscharbeiten (aus der fanatischen Überzeugung, es handle sich bei dieser Feuersbrunst um ein Strafgericht Gottes) behindert haben sollen. Man fragt sich bei der Lektüre, warum andere Kaiser, unter denen es – wie unter Nero – auch Christenverfolgungen gab, von christlichen Historikern zu den „guten“ Kaisern gerechnet werden, z. B. Vespasian, dessen Herrschaft doch schon ein Jahr nach Neros Tod begann, und warum der Kaiser Decius (249 – 251), unter dem erst systematische Christenverfolgungen im ganzen römischen Reich einsetzten, weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Blutige Christenverfolgungen gab es auch unter Diokletian (284 – 305), ohne dass er deshalb einen schlechten Ruf als Kaiser erlangt hätte. Der „Querdenker“ und historische Quereinsteiger Hermann ist in der Zunft etablierter Althistoriker ein Außenseiter geblieben. Anders Alois Winterling, der jetzt immerhin die vierte Professur für alte Geschichte innehat. Seine Caligula-Biografie (Winterling 2003) [21] hat lebhaften Zuspruch in Fachkreisen und nur wenig Widerspruch zu einzelnen Punkten seiner Darstellung gefunden. In scharfsinnigen (pointierter könnte man auch sagen: spitzfindigen) strukturalistischen Analysen hat er nachzuweisen versucht, dass Caligulas oft absurd erscheinende Verhaltensweisen durchaus rationale Reaktionen auf das Augusteische Prinzipat waren, das den Princeps einerseits als einen mächtigen Herrscher, andererseits als ein gleichgestelltes Senatsmitglied konzipiert hat. Dies musste zwangsläufig zu einer „doppelbödigen Kommunikation“ zwischen Kaiser und Aristokratie (die ja die Senatoren stellte) führen, mit der Augustus als Schöpfer dieses widersprüchlichen Systems diplomatisch geschickt umzugehen wusste. Caligula hat nach Winterling dieses System konterkariert und so letztlich destruiert. So gesehen wollte Caligula dadurch, dass er sein Lieblingspferd v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 157 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Übersicht Übersicht zum Konsul ernannt hat, den Senatoren nur zeigen, wie albern doch ihre Gier nach prestigeträchtigen Ämtern sei, und er hat dessen Stall nur deshalb mit Marmor verkleiden lassen, um die Prunksucht der Patrizier lächerlich zu machen. Bedurfte es aber tatsächlich solch befremdlich und selber lächerlich wirkender Maßnahmen, um das Missfallen des Kaisers über Auswüchse patrizischer Eitelkeiten zum Ausdruck zu bringen? Liegen sie nicht auf einer Linie mit Caligulas gigantomanen Bauprojekten wie der aus Schiffen gebildeten Brücke über die Bucht von Bajae im Golf von Neapel, auf der eine zweispurige Straße mit Schenken und einer Süßwasserleitung verlegt wurde. Seine Prunk- und Verschwendungssucht – getreu seinem Leitmotiv: „Wenn man ein Cäsar ist, kann man kein sparsamer Hausvater sein“ – führte rasch zum finanziellen Ruin, den er durch Ausbeutung der Oberschicht (modern ausgedrückt: der „Besserverdienenden“) abzuwenden suchte (wie es später auch Nero praktizierte). Sollen das alles rationale Reaktionen auf die „doppelbödige Kommunikation“ im römischen Prinzipat gewesen sein? Gehörten auch Caligulas groteske Formen der Selbstvergötterung (durch wen auch immer sie primär angeregt worden sind) dazu, die schließlich darin gipfelten, dass er die Köpfe von Götterstatuen durch eigene Portraitbüsten ersetzen ließ? Sind so die offenbar exzessiven sexuellen Ausschweifungen, seine Menschenquälereien und seine Tötungsorgien zu erklären, oder handelt es sich dabei lediglich um Verleumdungen durch neidische oder gar hasserfüllte Patrizier? Anscheinend ist Winterling tatsächlich dieser Ansicht. In einer späteren Arbeit (Winterling 2007/2008) [22] geht der Autor im gleichen Kontext wie in seiner Caligula-Biografie ebenfalls ausführlich auf Nero und Domitian als zwei weitere angeblich „wahnsinnige“ Kaiser ein. Im Text über Nero fällt schon die Formulierung auf: „…nachdem er sich von Mutter und Lehrer“ (Seneca) „emanzipiert hatte – beide starben eines unnatürlichen Todes – …“. Tatsächlich fanden beide ein gewaltsames Ende auf Befehl des Kaisers, wobei sein Verhalten der machthungrigen Mutter (Agrippina d. J.) gegenüber besonders perfide war, was hier nicht weiter ausgeführt werden soll. Die Schuld Neros am Tod der beiden einfach zu verschweigen, mutet aber seltsam an in einem Text, der sich durch besondere Objektivität von früheren Darstellungen abheben soll. Es wird dann über Neros Selbstdarstellung als Rennfahrer bei Pferderennen und als Künstler berichtet und über den ungeheuren Aufwand, den er dafür treiben ließ; denn „die Siege in den Wettkämpfen erscheinen als Grundlage des kaiserlichen Ruhms, und als Bezugspunkt dienen literarisch überlieferte altgriechische Adelsideale“ – als Alternative zur traditionellen politischen Rangordnung, „die Ehre nach Ämtern, d. h. Leistungen für das Gemeinwesen vergab und in der der Kaiser keinen Platz fand“. Als wenn der grandiose Prunk und Pomp, den Nero für sich veranstaltet hat, etwas mit altgriechischen Adelsidealen zu tun gehabt hätte! Domitian packte nach Winterling „die Probleme der Monarchie in einer Adelsrepublik anders an als Caligula und Nero. Die unglaublich klingenden“ (aber doch wohl im Wesentlichen wahrheitsgetreuen) „Berichte von seinen die Aristokratie terrorisierenden Gastmählern deuten darauf, dass er im Bereich der Interaktion und persönlichen Nahbeziehungen neue Wege einschlug.“ Er machte die (scheinbaren) Nahbeziehungen zu den Adligen, die an seinem Hof gepflegt wurden, „zu einer Art Domestikations- und Kontrollinstrument der Aristokratie“ (Kursivdruck von mir). Destruktion (bei Caligula), Alternativen (bei Nero), Instrumentalisierung (bei Domitian) – „jeweils ging es um den Kampf gegen uralte Grundstrukturen der politisch integrierten Gesellschaft und für eine offene, stabile, paradoxiefreie Form der Monarchie.“ Der Absolutismus erscheint Winterling offenkundig als angemessenere Staatsform für das römische Weltreich als eine in gewissem Sinne konstitutionelle Monarchie, in der die Herrschermacht durch eine Ständevertretung (hier der im Senat vertretenen Patrizier) eingeschränkt wird. Dabei haben die sog. „guten“ Kaiser mit ihrer eingeschränkten Macht letztlich mehr erreicht als die drei von Winterling auf seine Art rehabilitierten „wahnsinnigen“ Kaiser. Er kommt – der eigenen Logik folgend – zu dem Schluss: „Nicht die als wahnsinnig denunzierten Kaiser erscheinen auffällig, sondern die als ‚gut‘ gelobten“ – also Herrscher wie Vespasian, Trajan, Hadrian und Marc Aurel! ‚’Cäsarenwahnsinn‘ im Alten Rom“, so fasst er seine Analyse zusammen, „war kein Wahnsinn im psychopathologischen Sinne, sondern das Zusammentreffen eines alten römischen Adelsideals mit einer paradoxen – unumschränkten und labilen – Monarchie.“ Paradox mutet vor allem die Schlussfolgerung des Autors an. Dass freilich der CWS in der Tat kein Wahnsinn im psychopathologischen Sinne ist, wurde bereits am Ende der Begriffsgeschichte ausgeführt. Normal ist das so bezeichnete Verhalten deshalb aber keineswegs; und seine Auswirkungen können höchst fatal sein – häufig auch für die betreffenden Herrscher, von denen viele (unter den römischen Cäsaren alle) eines unnatürlichen Todes gestorben sind; und das wird voraussichtlich auch in Zukunft so sein. Man denke nur an die zeitnahen Fälle von Adolf Hitler, Nicolae Ceauçescu, Idi Amin Dada und Sadam Hussein. Schlussfolgerungen ! Das, was man mit Fug und Recht als CWS in einem modernen Sinne bezeichnen kann (s. o.), hat es überall auf der Welt in alter wie in neuerer und neuester Zeit gegeben, soweit die Möglichkeit zu weitgehend uneingeschränkter Machtausübung bestand bzw. besteht (s. die aktuellen Beispiele von Kim Il-Sung, dem Staatspräsidenten von Nord-Korea, und Mugabe, dem Präsidenten von Simbabwe). Das Phänomen lässt sich eindeutig auf die gesellschaftlich vorgegebene oder erst erkämpfte Gelegenheit zum Machtmissbrauch durch einen egomanischen Herrscher beziehen. Man denke an den ersten chinesischen Kaiser, Shi Huang Ti, an Dschingis-Khan im fernen Osten, an Iwan IV. und Paul I. von Russland, an Heinrich VIII. von England und an die drei großen Diktatoren der Neuzeit: Stalin, Hitler und MaoTse-tung. Mit Ausnahme des Moskowiter Zaren Paul I., des deutschen „Führers und Reichskanzlers“ Adolf Hitler, des nordkoreanischen Staatspräsidenten Kim Il-Sung und des afrikanischen Präsidenten Robert Gabriel Mugabe kann man den hier aufgeführten Herrschern nicht nachsagen, dass sie erfolglos regiert haben, wenn man – ohne jede moralische Wertung – eine dauerhafte Vergrößerung der Staatsmacht in Verbindung mit militärischen und/oder außenpolitischen Erfolgen zum Maßstab nimmt. Entscheidend für die Anwendung des Begriffs „Cäsarenwahnsinn“ ist das „Wie“ der Machtausübung und nicht deren Erfolg oder Misserfolg. Den Versuch moderner Althistoriker, den ursprünglich zwar auf einzelne römische Imperatoren gemünzten, aber sehr viel weiter anwendbaren und auch weiter angewendeten Begriff zu verwerfen und das Phänomen ins Reich der historischen Legendenbil- v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 158 dung zu verweisen, betrachte ich als gescheitert. Es ist sicherlich verdienstvoll, dass so manche antike Überlieferung über angebliche Schandtaten einzelner Cäsaren als Legende entlarvt worden ist, beispielsweise die angeblich aktive Rolle Neros beim Brand von Rom. Man sollte aber nicht patrizische oder christliche Vorurteile antiker Historiker durch moderne Vorurteile ersetzen. Schließlich bildeten die antiken Herrscher keine Ausnahme von der Regel, dass Macht zum Missbrauch verführt und egomanische, unreife und labile Persönlichkeiten einer solchen Verführung womöglich nicht widerstehen können. So bleibt festzuhalten: Der CWS ist keine Legende, sondern traurige Realität, von alten Zeiten bis in unsere Tage, und sie wird es auch bleiben, solange die gesellschaftlichen Voraussetzungen vorhanden sind, die eine solche Entwicklung begünstigen. Menschen, die dazu disponiert sind, einen CWS zu entwickeln, wird es sicherlich immer geben. Es hängt mit der vielen Menschen innewohnenden Tendenz zum Machtmissbrauch zusammen, dass es auch da, wo nicht die Machtfülle eines absoluten oder sich so gebärdenden Herrschers die Entwicklung eines CWS ermöglicht, eine Tendenz in diese Richtung in den verschiedensten gesellschaftlichen Machtpositionen auszumachen ist. David Owen und Jonathan Davidson (2009) [13] sprechen in Bezug auf demokratisch gewählte britische Premierminister und US-amerikanische Präsidenten von einem „Hybrissyndrom“. Die Merkmale dieses Syndroms entsprechen weitgehend den Kriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, weshalb die Autoren es hypothetisch als „acquired personality disorder“ bezeichnen. Da es sich aber um eine gewöhnlich erst im reifen Lebensalter erworbene und möglicherweise zeitlich auf die Amtsperiode und etwas darüber hinaus begrenzte Störung handelt, erscheint mir der Alternativvorschlag der Autoren angemessener, dass es vielleicht eher eine Form der Anpassungsstörung sei. In diesem Fall müsste allerdings die Definition der Anpassungsstörung von Belastungssituationen, die nicht angemessen bewältigt werden, auf Versuchungssituationen erweitert werden. Einer solchen Versuchungssituation sind aber nicht nur hochgestellte Politiker (einschließlich „charismatischer“ Parteiführer und -führerinnen) ausgesetzt, sondern auch Firmenchefs, TopManager in der Wirtschafts- und Finanzwelt, Institutsleiter, Klinikchefs, Ordinarien (auch solche nicht-medizinischer Fächer) und andere Personen in relativ machtvollen Führungspositionen. Wie bei den römischen Cäsaren gibt es unter ihnen die „guten“ Chefs, die ihre Führungsaufgaben adäquat bewältigen, und jene, die zwar keinem CWS verfallen, weil dazu die Verfügungsgewalt über Menschen und Mittel nicht ausreicht, die aber immerhin ein „Hybrissyndrom“ entwickeln. Ein solches findet sich auch bei so manchem Star aus Sport und Kulturleben, dem das Gefühl, Macht über Menschen zu besitzen, der Ruhm und die hohen Gagen „zu Kopf gestiegen“ sind. Beispiele von Fußballstars und Boxchampions (s. Muhammad Alis alias Cassius Clays Ausspruch: „I’m the greatest!“), von Filmund Fernsehstars, von Starfotografen, Berühmtheiten aus der Musikwelt von Popstars bis zu Stardirigenten u. s. f. ließen sich in großer Zahl anführen. Im Grunde ist das „Hybrissyndrom“ nur eine abgeschwächte Form des CWS, bei dem es sich naturgemäß um ein graduelles Phänomen handelt. Es ergeben sich dementsprechend Abgrenzungsprobleme, sowohl zwischen beiden Syndromen als auch vom „Hybrissyndrom“ zur noch normalen Überheblichkeit und schließlich zu einem gesunden Selbstbewusstsein. In der Übergangszone zur Normalität gelangt man schon in den Bereich der „Psychopathologie des Alltagslebens“, um diesem Freud’schen Konzept eine neue Facette hinzuzufügen. Die Auswirkungen können im Einzelfall zweifellos beträchtlich sein, etwa auf das Schicksal und die Befindlichkeit der Mitarbeiter eines Betriebs, das ganze Betriebsklima und die Funktionalität des Betriebs. Deshalb wäre eine Frühdiagnose des Phänomens ebenso angebracht wie Gegenmaßnahmen in Form einer Art Therapie und insbesondere auch einer – zumindest sekundären – Prophylaxe. Darauf einzugehen ist hier aber nicht der Ort. Es setzt zudem methodisch saubere empirische Studien und eingehende theoretische Erörterungen voraus und darüber hinaus klärende Diskussionen mit den Beteiligten, „Tätern“ wie „Opfern“. Wegen seiner weltweiten Verbreitung und seiner oft verheerenden Konsequenzen für ganze Völker, ja, u. U. die ganze Menschheit, sollte aber das Phänomen des CWS – trotz seiner Seltenheit – jedenfalls allen Psychiatern und möglichst auch anderen Ärzten sowie Klinischen Psychologen bekannt sein, ebenfalls seine Stellung in einer modernen Systematik psychischer Störungen. In Forschung und Praxis der Psychiatrie und der Klinischen Psychologie sollten Machtstreben und Machtmissbrauch als wichtige Determinanten menschlichen Verhaltens, auch bezgl. ihrer Auswirkungen auf das soziale Umfeld (etwa in Form von Rückzug, Opposition oder opportunistischer Anpassungsmanöver), stärker als bisher berücksichtigt werden. Die abgeschwächte Form eines CWS, das Hybrissyndrom nach Owen und Davidson (2009) [13], müssten Ärzte und Psychologen auf jeden Fall erkennen können, ohne dabei in den Fehler zu verfallen, alle Anzeichen von Selbstüberschätzung gleich zu „pathologisieren“. Auf Betriebsärzte und -psychologen kommt mit der psychologischen Aufarbeitung von innerbetrieblichen Auswirkungen eines echten Hybrissyndroms eine praktisch wichtige Aufgabe zu. Take Home Message Der „Cäsarenwahnsinn“ ist zwar keine Wahnkrankheit, aber ein durchaus reales psychopathologisches Phänomen von oft enormer gesellschaftlicher und politischer Bedeutung, mit dem jeder Psychiater und jeder Klinische Psychologe vertraut sein sollte. Seine Vorstufe, das sog. Hybrissyndrom, ist naturgemäß sehr viel häufiger und stellt u. a. ein noch weitgehend unerschlossenes Themenfeld der Arbeitsmedizin und -psychologie dar. Danksagung ! Den Historikern Dr. W. Burgmair, Prof. J.-U. Krause und Prof. M. Zimmermann, München, sowie den Kollegen Prof. C. Cording, Regensburg, Prof. A. Danek, Prof. H. Hippius und Prof. M. M. Weber, München bin ich für die kritische Prüfung des Manuskripts und/oder Literaturhinweise zu Dank verpflichtet. Mein Dank gilt auch den Bibliothekarinnen unseres Instituts, Frau S. Hölke und insbesondere Frau A. Kaufmann, für ihre Hilfe bei der Literaturbeschaffung. Widmung ! Eine Vorform dieser Arbeit wurde Prof. em. Dr. med. Dr. h. c. Uwe Henrik Peters, Köln zu seinem 80. Geburtstag am 21.6.2010 gewidmet. v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 159 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Übersicht Übersicht Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht. 11 Literatur 12 1 de Champagny F. Les Césars. Paris, Leipzig: Jules Renouard; 1841 Bd. 2 2 Tacitus C. Historien (Dtsch. Übers. der Historiae durch W. Sontheimer). Stuttgart: Alfred Kröner; 1959 3 Freytag G. Die verlorene Handschrift. Leipzig: Hirzel; 1864 4 Wiedemeister F W. Der Cäsarenwahnsinn der Julisch-Claudischen Imperatorenfamilie – geschildert an den Kaisern Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Hannover: Rümpler; 1875 5 Bajuvarier. Das Haus Wittelsbach. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Könige. I. Ludwig II. Zürich: Der Sozialdemokrat; 21.2.1884: 1 6 Rehm E. König Ludwig II. und Professor v. Gudden. Psychiat Neurol Wschr 1936; 38: 568–571 7 v Zerssen D. Der bayerische „Märchenkönig“ Ludwig II. Seine letzten Jahre aus psychiatrischer Sicht. Nervenarzt 2010; 81: 1368–1378 8 Quidde L. Caligula. Eine Studie über den Cäsarenwahnsinn. 21. Aufl. Leipzig: Wilhelm Friedrich; 1894 9 Witschel C. Verrückte Kaiser? Zur Selbststilisierung und Außenwahrnehmung nonkonformer Herrscherfiguren in der römischen Kaiserzeit. In Ronning C (Hrsg). Einblicke in die Antike. Münchener Universitätsschriften, München: Herbert Utz; 2006: 87–129 10 Pelman C. Cäsarenwahnsinn. In Fleischer R (Hrsg). Deutsche Revue Stuttgart, Leipzig: Deutsche Verlags-Anstalt 1907; 32: 86 – 98 3. Aufl. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 v. Zerssen D. Der „Cäsarenwahnsinn“ –… Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 152 – 160 in: Psychische Grenzzustände. Bonn: Friedrich Cohen; 1912 (wörtliche Zitate nach der 2. Aufl. von 1910, Cohen, Bonn) v Hentig H . Über den Cäsarenwahnsinn. Die Krankheit des Kaisers Tiberius. In Kretschmer E (Hrsg). Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, H. 18. München: JF Bergmann; 1924 Esser A. Caesar und die julisch-claudischen Kaiser im biologisch-ärztlichen Blickfeld. Leiden: EJ Brill; 1958 Owen D, Davidson J. Hybris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years. Brain 2009; 132: 1396–1406 Midelfort H C. Verrückte Hoheit (Dtsch. Ausg. von: Mad Princes of Renaissance Germany. Charlottesville, London: University Press of Virginia, 1994). Stuttgart: Klett-Cotta; 1996 Weeks D, James J. Exzentriker (Dtsch. Ausg. von: Eccentrics. Weidenfeld & Nicolson, London, 1995). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt; 1997 Grüsser S M, Poppelreuter S, Heinz A et al. Verhaltenssucht. Eine eigenständige diagnostische Einheit? Nervenarzt 2007; 78: 997–1002 Kranz G. Warum wurden sie Despoten? Gernsbach: Casimir Katz; 1992 Kästner E. Eine Auswahl (Das ohnmächtige Zwiegespräch, S. 24). Berlin: Cecilie Dressler; 1956 Reinhold W. Die römische Kaisergeschichte, ein von den Geschichtsschreibern aufgestelltes Zerrbild. Pasewalk: Landesbibliothek Oldenburg; 1839 (zit nach Kranz [17]) Herrmann H. Nero. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag; 2005 Winterling A. Caligula. München: CH Beck; 2003 Winterling A. Cäsarenwahnsinn im Alten Rom. Jahrbuch des Historischen Kollegs 2007 /2008 Bd. VI: 115–139 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 160