Palast der Republik

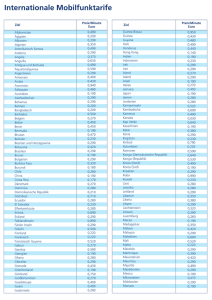

Werbung

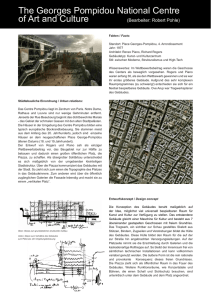

Der Palast der Republik Ein Palast der Republik ... oder ein Kuckucksei? Zur Problematik Eine Dokumentation 1 Hrsg.: Verein zur Erhaltung des Palastes der Republik e.V. - Bln 1999 c/o Liselotte Schulz, Marie-Curie-Allee 94, 10315 Berlin, Tel&Fax: (030) 426 50 07 Satz&Layout: Holger Münzer Druck: im Eigenverlag Internet: http://www.kultur-netz.de/berlin/pdr_verein.htm (Verein) htp://www.kultur-netz.de/palast.htm (Palast der Republik) 2 Preis (Selbstkostenpreis): DM 20.- (farbiges Exemplar), DM 5.- (schwarz-weißes Exemplar) Ein Palast der Republik ... oder ein Kuckucksei? Interview mit dem Architekten Dr. Wladimir Rubinow vom 22. Juli 1999 Die Fragen stellte die Historikerin Dr. Katharina Lange Lange: Seit fast zehn Jahren gibt es Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern und den Gegnern des Palastes der Republik in Berlin. Sie gehören zu denjenigen, die sich für die Rettung des Palastes einsetzen, und zwar innerhalb des "Vereins zur Erhaltung des Palastes der Republik e.V.". Was bewegt Sie zu Ihrem Engagement? Rubinow: Erstens gehöre ich zu der kleinen Gruppe von Fachleuten in Deutschland bzw. Europa, die der Praxis und Theorie über kulturelle Zentren und Theaterbauten den größten Teil ihrer beruflichen Laufbahn widmeten. Deshalb meine ich, mir ein objektives und sachliches Urteil über die Problematik "Palast der Republik" erlauben zu können. Zweitens handelt es sich bei dem Palast der Republik neben dem "Centre Pompidou" in Paris um eines der ersten modernen Volkshäuser am Ende der 20. Jahrhunderts in Europa. Die Regierung der DDR wünschte damals eigentlich die Errichtung eines Kongreßzentrums, also einer Monokulturstätte. Es ist ein bedeutender Verdienst des Architekten Prof. Graffunder, daß es ihm gelungen ist, seine Auftraggeber zu überzeugen, statt dessen eine Mehrzweckkulturstätte mit vielfältigen funktionellen, räumlichen, technologischen und technischen Merkmalen und der sozial-kulturellen Wirksamkeit eines Volkshauses zu bauen. Man nennt das auch eine polyvalente kulturelle Einrichtung. Lange: Aber es gibt noch weitere Gründe für Sie? Rubinow: Ja, ich will sie Ihnen erläutern. Ich denke an die Politisierung der Debatte um den Palast. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß allein der Fakt, daß diese für Deutschland einmalige Einrichtung von der DDR gebaut wurde, ausreicht, um mit aller Macht dagegen zu polemisieren. Daß es sich bei dem Palast zudem um eine vom Publikum angenommene und beliebte und somit gut funktionierende und wirksame Kulturstätte handelte, scheint eher Wasser auf die Mühlen der Abrißbefürworter zu sein. Natürlich wird das selten so offen dargestellt. Hingegen wird die notwendig gewordene Asbestsanierung als Vorwand genutzt, um über gezielt lancierte Falschinformationen die öffentliche Meinung vom Erhalt des Gebäudes abzukehren. In einem Artikel der in München erscheinenden Zeitschrift "FACILITY MANAGER" formuliert Prof. Dr. Klaus Wever diesbezüglich ironisch: Der Palast der Republik, "dieses wahrliche Kuckucksei des anderen deutschen Staates im Nest der Bundesrepublik (...)" Das Kuckucksei ist nicht erwünscht. Es muß beseitigt werden. Die sich so äußern, wissen nichts von der sozialkulturellen Bedeutung eines solchen Volkshauses in unserer Gesellschaft. Und selbst wenn sie es wüßten wäre es recht unwahrscheinlich, daß diese Kräfte den weiten, demokratischen Geist, der von solch einem offenen Haus ausstrahlt, wollten. Lange: Darauf werden wir noch eingehen. Ich möchte Sie aber zunächst mit den Meinungen der Gegner des Palastes konfrontieren. Da sehe ich momentan drei Tendenzen: zum einen wird die Architektur des Gebäudes kritisiert; andere suchen, falls nach der Asbestsanierung der Palast bestehen bleiben sollte, eine moderne Nutzung; dritte lehnen 3 Stadthalle Chemnitz 4 den Palast radikal ab und wollen das alte Schloß wieder aufbauen. Also handelt es sich doch um differenzierte Standpunkte, die nicht unbedingt unter den gemeinsamen Nenner "Beseitigung des Kuckuckseis" zu bringen sind? Rubinow: Sie haben Recht. Unter den ablehnenden Auffassungen gilt es zu unterscheiden. Ich setze mich mit den vielfältigen Einwürfen der aktiven Gegner des Palastes der Republik auseinander. Daneben gibt es auch noch eine Gruppe von Menschen, die gegen den Palast ist, aber eigentlich nicht weiß, warum. Nach einer Art Pawlowscher Reflex scheint sie auf laufende Gerüchte zu reagieren und sich jeweils den agierenden Abrißbefürwortern anzuschließen. Ohne eine breite sachliche Debatte könnte sich diese Gruppierung vergrößern. Der seit nunmehr zehn Jahren zwangsweise stillgelegte Palast spricht eine eigene Sprache. Ständige Verzögerungen bis zum Beginn der Asbestsanierung, zwischenzeitliche Vernachlässigung des Gebäudes und massive Meinungsmanipulierung sollen die Weichen zu Liquidierung des Baus stellen. Man könnte das auch als ein mittelbares Verfahren hin zum Abriß des Palastes der Republik werten. Lange: Um nochmals auf meine Frage zurückzukommen: wie bewerten Sie aber die drei Richtungen unter den Palastgegnern? Rubinow: Wenn ich Ihrer Einteilung folgen soll, muß ich zumindest die Reihenfolge bei der Beantwortung ändern. Die Frage nach der Architektur und dem Standort sowie der Wiedererrichtung des alten Schlosses stelle ich zunächst zurück und werde mich zuerst mit der Problematik befassen, die Sie in vereinfachter Form Nutzung nennen. Lange: Einverstanden. Aber warum halten Sie den Begriff "Nutzung" für vereinfachend? Rubinow: Jeder Gesellschaftsbau hat eine gesellschaftliche Zielsetzung. In welcher Qualität diese realisiert wird, weist auf den Wert der Einrichtung hin. Eine bestimmte Einrichtung impliziert präzise Ziele. Andere Ziele, eine andere Nutzung oder gar eine sogenannte moderne Nutzung zu suchen, ist damit widersinnig. Ich will das am Beispiel erläutern: Eine Schule läßt sich während des Krieges als Lazarett nutzen. In den Religionskriegen wurden Kirchen zu Pferdeställen degradiert. Oder man verwandelte den Tempel der Athene, den Parthenon, in ein Pulverlager, wie es die Türken einstmals taten, die der Nachwelt nach einer Explosion nur noch Ruinen hinterließen. Ich übertreibe natürlich. Aber vielleicht wird deutlich, daß derart "moderne" Nutzung die eigentliche Sinngebung des Baus ins Absurde führt. Aber ich möchte dieses Interview nicht mit Begriffsanalysen belasten. Also bleiben wir zunächst bei dem Wort Nutzung, dessen eingedenk, daß es unpräzise und allgemein ist. Lange: Sie sind der Fachmann, Herr Rubinow. Warum aber hat die Nutzung für Sie so vorrangige Bedeutung? Rubinow: In Wirklichkeit dreht sich alles um diese Frage. Hier Verwirrung zu stiften, kommt den Gegnern des Palastes ganz besonders zugute. Die seriöse Klärung der Nutzung hätte nicht nur die Existenz des Palastes legitimiert, sondern auch bestätigt, daß er als polyvalente kulturelle Einrichtung eine der wichtigsten Kulturstätten Berlins ist. Prof. Graffunder hat die Nutzung des Palastes konzipiert und damit - ich wiederhole mich - noch vor dem Centre Pompidou ein bedeutendes europäisches Volkshaus realisiert. Der 5 Projekt von Architekt Schinkel: Volkssaal 6 Bau knüpft an das sozialkulturelle Erbe der Volkshäuser der frühen SPD des 19. Jahrhunderts an. Hätte man sich gleich nach der "Wende" ehrlich und mit Fachkompetenz dem Nutzungsproblem gewidmet, wäre uns vielleicht die "Kuckucksei-Diskussion", über die wir de facto bis heute nicht hinausgelangt sind, erspart geblieben. So sind uns praktisch zehn Jahre mit Byzantinismen verloren gegangen. Es ist entsetzlich, was einem diesbezüglich seit Jahren in Versammlungen, Talkshows, Medien, sogar im Haushaltsausschuß des Bundestages - im Juli 1995 war ich dort anläßlich einer Anhörung zum Thema als Experte geladen - zugemutet wird. Kaum mit Wissen belastet, dafür aber selbstsicher und arrogant, treten da Leute auf mit Doktor- und Professorentiteln, Politiker, aber auch Mode- oder sogenannte Stararchitekten und präsentieren scheinbar besonders attraktive Nutzungsvarianten, die im Grunde nichts weiter als die banale Addition von Aktivitäten beinhalten, Plattitüden, in mehr oder weniger geschickter Rhetorik verpackt. Von Kenntnissen zur Problematik der Polyvalenz keine Spur. Lange: Ihren Ausführungen zufolge, mangelt es der gegenwärtigen Diskussion sowohl an Objektivität als auch an Sachwissen. Wer aber ist Ihrer Meinung nach überhaupt in der Lage, fundiert zum Palast Stellung zu nehmen? Rubinow: Zuerst das ganze Publikum, das den Palast der Republik erlebt hat. Seit der Eröffnung 1975 bis 1990 zählte er 70 Millionen Besucher. Die Eindrücke der Gäste des Hauses sind positiv. Noch heute zehrt ein Großteil von der Vielfalt der Erlebnisse und Aktivitäten, die dort stattfanden. Die Erinnerungen werden oft emotional vorgetragen. Es war interessant, anregend, lustig oder traurig, man hat sich wohlgefühlt, konnte kommunizieren, war unter Gleichgesinnten. (...) Das Publikum hat von seinem Volkshaus profitiert. Die Meinungen sind ziemlich einhellig. Allerdings stellen die emotionalen Bindungen nur einen, wenn auch einen nicht zu unterschätzenden, Bruchteil der Argumente dar, die für den Palast sprechen. Es gibt darüber hinaus Leute, die genau definieren können, warum ein Volkshaus eine positive Wirkung auf sein Publikum hat. Sie sind unter dem technischen Personal des Palastes, den Organisatoren, Künstlern, Gesellschaftswissenschaftlern, Kunsthistorikern, Journalisten, Architekten und Architekturkritikern zu suchen, die sich aktiv für den Erhalt des Hauses einsetzen. Aus dem engeren Insiderkreis wäre an erster Stelle der sehr geschätzte und leider viel zu früh verstorbene Prof. Heinz Graffunder zu nennen. Ein wichtiger Zeuge ist sein engster Mitarbeiter und Architekt, Prof. Eisentraut, der die gesamte Organisation und Bautätigkeit miterlebt und mitbestimmt und später übrigens das Kulturzentrum in Berlin-Marzahn gebaut hat. Eine große Rolle spielte auch Prof. Wever, bekannter Spezialist für Theater und kulturelle Einrichtungen. Im Auftrag von Prof. Graffunder wirkte er führend an der Realisierung des großen sechseckigen polyvalenten Saales im Palast der Republik mit. Ausgewiesen hat er sich später u.a. bei der Rekonstruktion der Paulskirche in Frankfurt/Main, dem Sitz des ersten demokratischen Parlaments Deutschlands während der 1848er Revolution. Und weiter gehört noch Dr. Rubinow dazu. Das bin ich. Nach meinem Entwurf haben die Projektanten das Chemnizer "Kultur- und Kongreß-Zentrum" realisiert. Seine polyvalenten Säle wurden zum Vorbild für den großen Saal im Palast. Im Vorfeld entwickelten Prof. Wever und ich, als Mitarbeiter des Instituts für Kulturbauten, die Grundlagen für die Polyvalenz und ihre Nutzung. Die daraus resultierenden Erkenntnisse bezog Prof. Graffunder in sein Baukonzept ein. 7 Berliner Prater und AGORA, Dronten 8 Lange: Sie sprechen von Grundlagen. Davon habe ich bisher wenig gehört. In den Medien, aber auch in internen Diskussionen ist der Gesichtspunkt der Polyvalenz kaum präsent. Können Sie genauer erläutern, was Sie darunter verstehen? Rubinow: Sie stellen eine sehr komplexe Frage. Ihr Eindruck ist richtig, in öffentlichen Diskussionen haben sachliche Argumente kaum eine Chance. Da gibt es viel nachzuholen, um von der "Kuckucksei"-These wegzukommen. Dieses Interview kann nur einen Einstieg bieten. Schließlich läßt sich nicht in wenigen Worten aufwiegen, was seit Jahren versäumt wurde. Vor meinen Studenten habe ich in mehreren Vorlesungen allein zu diesem Thema gesprochen. Aber ich versuche, in der gebotenen Kürze die wichtigsten Ergebnisse unserer damaligen Untersuchungen zusammenzufassen: Im Laufe der Geschichte lassen sich unterschiedliche Formen der Freizeitgestaltung verfolgen. Sie wurden für die gesamte Bevölkerung organisiert oder nach sozialen und Bildungskriterien differenziert angeboten. Institutionalisierte kulturelle Einrichtungen waren im Prinzip Monokulturstätten, d.h. nur für eine Kunstgattung bestimmt, wie z.B. das Theater. In der Neuzeit, insbesondere seit Anfang des 19. Jahrhunderts, entwickelten sich in Verbindung mit dem erwachenden demokratischen Bewußtsein neue Bedürfnisse nach Kulturbauten, die sowohl mehr Nutzungseigenschaften als auch ein breiteres Publikum in sich vereinigen können. Bereits Schinkel hatte diese Tendenz erkannt und projektierte 1821 einen "Volkssaal" mit wesentlich größeren Nutzungsmöglichkeiten. Der preußische König stellte sich gegen diesen Entwurf, war er ihm doch "demokratisch verdächtig". Selbstverständlich kannte Pro. Graffunder die Vorstellungen seines berühmten Kollegen, als er mit der Arbeit am zukünftigen Palast der Republik begann. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gelingt es der deutschen Sozialdemokratie und den Gewerkschaften eine Reihe von Volkshäusern zu bauen. Dabei handelte es sich um noch relativ einfache Bauten mit erweiterten Nutzungsfunktionen. Der zentrale Raum war der Saal mit einem horizontalen Parkett, ohne feste Bestuhlung. Man konnte darin Tisch- und Tanzveranstaltungen organisieren, von einem Podium Künstler auftreten lassen, Vorträge halten oder Familienfeste feiern. Außerdem existierten oft Räumlichkeiten für spezielle Klub- oder Zirkelarbeit. Die in Zeit und Raum flexible Nutzungsorganisation hatte eine demokratische Dimension. Vorerst blieben jedoch größere funktionell-räumliche Veränderungen ausgespart. Die Geometrie der Gebäude ähnelte den traditionellen Monokulturstätten. Bezeichnend dafür ist der axial angeordnete viereckige Saal im Zentrum der Einrichtung. Eine spezifische funktionell-räumliche Struktur ist noch nicht gefunden. Der im Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg stehende "Berliner Prater" in der Kastanienallee, entstanden Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kann beispielhaft genannt werden. Trotz mehrfacher Umbauten ist die Struktur der damaligen Volkshäuser noch zu erkennen. Lange: Außer dem genannten Prater gibt es eine Reihe weiterer Einrichtungen mit Mehrzwecknutzungen, die nach dem Volkshaus-Konzept des 19. Jahrhunderts gebaut sein müssen und auch heute leben. Rubinow: Sie haben wieder recht. Einrichtungen, die nicht als Monokulturstätten zu bezeichnen sind, Klubhäuser, Jugendklubs, Kulturzentren, sind zahlreich auch in der Gegenwart entstanden, unterschiedlich groß, von regionaler Bedeutung, aber auch großstädtisch monumental. Das ist zu begrüßen. Genau betrachtet blieb die räumlich-funktionelle Konzeption - sieht man von wenigen Ausnahmen, wie der kleinen Einrichtung in Dronten auf der Polder der 9 Lincoln Center 10 Niederlanden, "AGORA" genannt, ab - die gleiche wie im 19. Jahrhundert und zwar trotz gewaltiger Perfektionierung der Ausrüstung und der Veranstaltungstechnik. Bis Anfang der 70er Jahre sind in der Welt ca. 65 moderne große Ensembles entstanden wie z.B. die "Finlandia" in Helsinki von Alvar Aalto, das ICC in Berlin oder das Lincoln Center in New York, um nur einige zu nennen. Trotz mehrerer nebeneinander bestehender Nutzungsfunktionen ist ihre Polyvalenz sehr schwach. Sie haben im Vergleich zu den einfachen Volkshäusern des 19. Jahrhunderts sogar einige demokratische Eigenschaften verloren, wie die der Verflechtung und der Konstanz der Aktivitäten in Zeit und Raum. Außerhalb der Veranstaltungen wirken die Gebäude monumental wie eine Monokulturstätte und sind oft nur interessant durch ihre architektonische Fassade, wie es bei der "Finlandia" der Fall ist. Aber eine urbane Ausstrahlung, wie sie von polyvalenten Kulturstätten ausgeht, ist fast nicht vorhanden. In einer speziellen Veröffentlichung zum Centre Pompidou (Le Centre national d'art et de culture George Pompidou) heißt es u.a.: "Das New Yorker Lincoln Center vereint verschiedene Funktionen, wie Theater, Musik, plastische Künste, aber ohne daß die Integration der verschiedenen Disziplinen realisiert wurde, ohne daß die moderne Sensibilität sich äußern kann in einem Ort mit seinen Multiaspekten. (...) Eine Kreuzung, wo die Menschen sich treffen und die Ideen sich austauschen, hat man noch nicht geschafft." Im Grunde ist bei Auftraggebern, aber auch bei Architekten eine Stagnation eingetreten. Die von Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Architekt Schinkel ausgehenden Überlegungen wurden der gesellschaftlichen Entwicklung entsprechend nicht weitergeführt und qualifiziert. Intellektuelle Schöpfungen, inhaltlicher Tiefgang, wie sie noch bei den Bauhäuslern oder dem Architekten Scharoun anzutreffen waren, werden mehr oder weniger ersetzt durch die Suche nach gestalterisch-räumlichen Attraktionen, optischen Sensationen, oft auch bloß Design. Nicht selten erlebe ich, daß solche Äußerlichkeiten mit Architektur verwechselt werden. Lange: Ihnen geht es offenbar um eine Philosophie bei der Weiterentwicklung der Volkshausidee und der Architektur im allgemeinen. Aber ist eine solche unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen in Europa nicht sehr weit hergeholt? Sind Auftraggeber und Architekten nicht überfordert mit diesem Anliegen? Rubinow: Nein, das meine ich nicht. Bei der Integration kultureller Einrichtungen in den modernen Städtebau sind qualitativ verschiedene Denkweisen festzustellen. Konkret zwei Beispiele: Bei gleicher funktioneller Zielsetzung - nämlich der Konzentration der wirtschaftlichen Organisation und der Finanzen - kristallisieren sich qualitativ verschiedene Auffassungen heraus. Erstens: In Berlins Mitte am Alexanderplatz, die noch heute stark durch Mendelsohnsche Bauten räumlich bestimmt wird, soll ein Mini-Manhattan entstehen, in der Nähe des von einigen gewünschten, neu aufzubauenden historischen Schlosses. Zweitens: Die gleiche Aufgabenstellung wurde in Paris durch den Bau des neuen Viertels de La Défense gelöst, das sich ganz bewußt acht Kilometer entfernt von der Mitte der Hauptstadt mit seinem Centre Pompidou befindet. Hier war man der Ansicht, daß ein Manhattan-Gebäude keine Sensation oder architektonische Errungenschaft darstellt. Dennoch wurde das neue Viertel gekonnt in das gewachsene Stadtbild eingefügt. Die historische Achse Paris vom Louvre über den Triumphbogen wurde durch die Einfügung einer modernen Architektursprache verlängert. Sie reicht heute bis zum Arc de la Défense, diesem neuzeitlichen Triumphbogen, der im Jubiläumsjahr der Französischen Revolution, 11 Projekt "Mini-Manhattan" 12 1989, auf dem Territorium des acht Kilometer entfernten Geschäftsviertels mit seinen Wolkenkratzern errichtet wurde. Neben einigen Vorteilen, die der Bau von Wolkenkratzern bringen, häufen sich in letzter Zeit negative Wertungen. Es wird über den erheblichen finanziellen Aufwand geklagt, um solche Häuser zu betreiben, über den unverhältnismäßig hohen Energieverbrauch, über die ökologische Belastung des städtischen Lebens und die psychische Belastung der Menschen. Ich kann verstehen, daß sich ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die keine größeren historischen Wurzeln, keine Jahrtausende alte Architektur und Städtebau besitzen, angesichts ihrer wirtschaftlichen Erfolge durch eine zentrale Konzentration von Wolkenkratzern optisch konkrete Bestätigung verschaffen wollten. Es sind also nicht nur die hohen Preise für Baugrundstücke, die zu solcher Architektur veranlassen. Deren unkritische und mechanische Übertragung auf den Boden des alten Europa und in die Mitte ihrer Städte mit ihren tausendjährigen Architekturtraditionen zeugt von unzureichender intellektueller Auseinandersetzung mit dieser Problematik. Es ist meines Erachtens nicht zufällig, daß der Verantwortliche des Berliner ManhattanProjektes, Herr Kollhoff, von Gegnern des Palastes als "Elite-Architekt" gehandelt wird, der als "Ersatz" für den Palast der Republik ein sogenanntes "besseres" Gebäude entwerfen durfte. Ich habe diesen Mann bei einer Diskussion über den Palast der Republik erlebt und war erstaunt über seine Äußerungen: statt Argumente bot er mehr oder weniger rhetorisch verkleidete Beschwörungen an. Polyvalenz war ihm ein Fremdwort. Leider ist er kein Einzelbeispiel. Oft entsteht der Eindruck, daß die Agierenden unter dem Motto auftreten: "Ich habe nichts zu sagen, aber das sage ich gut." Ich habe in meinem Leben mit einigen Persönlichkeiten der Architektur zu tun gehabt. Le Corbusier, Neutra, Graubner, Perret, Lurcat und anderen. Ich glaube einschätzen zu können, was ein wissender Architekt sagt. Meine Antwort auf Ihre Frage, ob Forderungen an eine durchdachte Architektur heute noch erfüllbar sind, ist die bereits gebaute Praxis. Lange: Bei der Erörterung der Nutzungsfrage sind wir ein wenig abgeschweift. Kommen wir auf unsere ursprünglichen Fragestellungen zurück. Was halten Sie von Überlegungen, das alte Schloß wieder aufzubauen? Rubinow: Sprechen wir zuerst über den Vorschlag des Herrn von Boddin, Geschäftsmann aus Hamburg, einen Vorschlag, den er Schloßwiederaufbau nennt. Sein Konzept ist einfach. Mit Hilfe von Sponsoren, die er möglicherweise gefunden hat, will er das historische Schloß, zumindest aber den Schlüterschen Teil, wiederaufbauen lassen. Allerdings ist zweifelhaft, daß seine Sponsoren nur aus Liebe zur Geschichte Milliarden investieren, was eine echte Schloßrekonstruktion kosten würde, also in ein Geschäft, wofür ein Profit nicht garantiert werden kann. De facto reduziert sich die ganze Aktion auf die Errichtung Schlüterscher Teilfassaden, hinter denen kommerzielle Freizeitangebote aufwarten. Nichts gegen kommerzielle Freizeitgestaltung. In jeder größeren Stadt gibt es Bereiche dafür. Vergnügungen sind völlig legitim. Der neu aufgebaute Potsdamer Platz hat solche Funktionen vorgesehen. Nur die Übertragung der kommerziellen Freizeitgestaltung in den Rahmen des Schloßplatzes steht in krassem Widerspruch zu dem, was die Vertreter des Schloßaufbaus bezwecken: Traditionspflege, eine Stätte der Erinnerung, verbunden mit einer gewissen Würde. Selbst wenn einige Sponsoren das befürworten, die finanzielle Realität hätte solchen Ambitionen sehr schnell einen Riegel vorgeschoben. 13 Finlandia, Helsinki und ICC, Berlin 14 Bisher wurde in keinem königlichen Hauptschloß Europas die Kultur kommerzialisiert. An dieser Stelle muß ich unbedingt etwas zur Schloßdefinition sagen. Wie beispielsweise ein Krankenhaus oder ein Theater nicht einfach eine Fassade sein kann, kann sich auch ein Schloß nicht allein über seine Außenwände definieren. Eigentlich ist das eine Binsenwahrheit. Die ursprüngliche Funktion des Schlosses als Sitz des Monarchen ist mit dem Entstehen der Republiken verlorengegangen. Aber als Zeuge ihrer Epoche, als Zeuge der Geschichte, als historisches Erbe erfüllt es eine außerordentlich wichtige kulturelle Funktion. Die museale Erhaltung großer zentraler Schlösser ist eine bedeutende Aufgabe des Staates. Lange: Die Reste des im Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogenen Berliner Stadtschlosses sind auf Veranlassung Walter Ulbrichts in der DDR weggesprengt worden. Ihren Ausführungen zufolge dürfte ein Wiederaufbau von vornherein ein nicht zu verwirklichendes Unternehmen sein. Rubinow: Keinesfalls. Einen Schloßwiederaufbau halte ich vom Prinzip her und sogar praktisch für möglich. Aber um die Eigenschaften des historischen Erbes zu erhalten, bedarf es der Gewährleistung der Einheit von Funktion, Inhalt und Form. Aus Ruinen in Warschau wurde das königliche Schloß wiederaufgebaut. Der Staat, die gesamte Bevölkerung haben sich finanziell und materiell engagiert, haben Opfer gebracht. Steine, Baumaterial, Möbel, Bilder wurden im gesamten Polen gesammelt und in die Hauptstadt transportiert. Ebenso investierte die Sowjetunion Milliarden in die Schloßruinen um Sankt Petersburg und ließ Petershof, Zarskoe Selo und Pawlowsk in altem Glanz wiedererstehen. Auch diese Rekonstruktionen unterstützte ein Großteil der Bevölkerung. In Paris wurden beim Louvre an der unterirdischen Architektur komplizierte archäologische Rekonstruktionen vorgenommen. Die Seitenflügel des Palais, die durch zeitweilige Fremdnutzung durch das Finanzministerium stark in Mitleidenschaft gezogen waren, erhielten ihre museale Funktion zurück. Historische Gebäude wiederherzustellen, die für die kulturelle und soziale Entwicklung eines Landes vorrangige Bedeutung haben, sind staatliche Großaufgaben, die enorme Kosten verursachen und durch die öffentliche Hand gedeckt werden müssen. Deutschland ist zur Zeit auf striktem Sparsamkeitskurs. Es wäre eine Illusion zu glauben, daß unter diesen Bedingungen Milliarden für einen Schloßbau vorgestreckt werden. Auch der eventuelle Palastabriß würde mit allen Konsequenzen Steuergelder erfordern, die sich in Richtung von einer Milliarde DM bewegen. Und das unter Umständen, die auch auf dem Gebiet der Kultur zu radikalen Einsparungen zwingen. Darüber ist die breite Öffentlichkeit kaum informiert. Die um 1995 auf Initiative des Herrn von Boddin aufgebaute Textilfassade des Schlosses - im Volksmund "Schloßattrappe" genannt, war ein Publicity-Akt für seinen Sponsorenvorschlag, eine Reklame, die zu nichts verpflichtete, vor allem nicht, die realen Bedingungen für den Wiederaufbau eines richtigen Schlosses zu erfüllen. Die Öffentlichkeit wurde darüber in Unkenntnis gelassen. Ahnungslose sollten begeistert werden. Über die Zusammenhänge zwischen Funktion, Inhalt und Form wurde nicht unterrichtet. Hier werden Menschen bewußt getäuscht. Ich frage mich ernsthaft, warum die "Gesellschaft Historisches Berlin", die es eigentlich wissen müßte, sich mit Herrn von Boddin nicht entschieden auseinandergesetzt hat und ihn statt dessen völlig unkritisch präsentiert. 15 Schloß Charlottenburg 16 Lange: Was Sie sagen, klingt einleuchtend. Ich möchte dennoch nochmals auf den Schloßabriß zu DDR-Zeiten zu sprechen kommen, auch wenn an dem Fakt an sich nichts mehr zu ändern ist. Ich frage Sie als Fachmann. Gab es wirklich keine Möglichkeit, den Abriß der Schloßruinen zu vermeiden? Rubinow: Ja, das ist wirklich eine rein theoretische Frage. Lassen Sie mich einige Worte zur Denkmalpflege in der DDR voranschicken. Trotz ihrer begrenzten materiellen und finanziellen Mittel hat sie eine wertvolle Arbeit geleistet, die auf wissenschaftlichen Untersuchungen basierte. In vielen kritischen Situationen hat sie sich eingeschaltet und konnte auf diese Weise zahlreiche kulturhistorische Objekte retten. Aber es gab auch Situationen, in denen sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stieß. Das bezieht sich leider auch auf den durch höhere Funktionäre angeordneten Abriß etlicher historischer Gebäude. Das, was damals passiert ist, waren Absurditäten, die auf kulturpolitisch vulgarisierte Ansichten zurückzuführen sind, nach denen bestimmte Objekte als politisch störende Faktoren betrachtet wurden. Also auch hier die Mär von den "Kuckuckseiern", die unbedingt beseitigt werden müßten. Eine entsprechende Episode habe ich selbst miterlebt. Anfang der 70er Jahre wirkte ich in einer kleinen Gruppe von Fachleuten an einem Entwurf zur weiteren Entwicklung der Stadt Potsdam mit. In dieser Zeit sollte die Garnisonskirche, eine architektonisch und historisch städtebaulich außerordentlich wichtige Komponente der Stadt Potsdam, gesprengt werden. Ich hielt diese Entscheidung für kulturbanausisch, politisch und städtebaulich falsch und protestierte vor den verantwortlichen Behörden. Daraufhin war meine Mitarbeit nicht mehr erwünscht. Mein Einspruch hat mir beruflich und materiell Schaden zugefügt. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja, es gab Situationen, in denen Unsinn nicht zu verhindern war. Lange: Aus Ihren Schilderungen schließe ich, daß eine wirkliche Schloßrekonstruktion in Berlins Mitte wenig Erfolgsaussicht hat? Rubinow: Ja. Meiner Meinung nach ist Berlins Louvre zur Zeit das Schloß Charlottenburg. Seit Jahrzehnten hat es die Funktionen des Stadtschlosses übernommen. Obwohl nicht in Berlins Mitte gelegen, erfüllt es den größten Teil der komplexen Bedingungen des königlichen Schlosses. Im übrigen war Charlottenburg ein sehr geschätzter Aufenthaltsort vieler preußischer Monarchen. Städtebaulich ist es durch eine lange Achse in das Stadtbild einbezogen. Die Architektur ist großzügig und in ihrer Geometrie gut artikuliert. Das Erbe wird museal ansprechend präsentiert. Die Besucherströme weisen auf die besondere kulturelle Ausstrahlung der Schloßanlage. Hervorzuheben ist auch das gut erhaltene große Parkensemble mit französischen und englischen Teilen. Gerade der französische Garten fügt sich sehr organisch zum Schloß. Es ist auch bekannt, daß das Berliner Stadtschloß nicht unbedingt von allen Monarchen bevorzugt wurde. Schinkel selbst hatte noch an erhebliche architektonische und städtebauliche Veränderungen am Schloß gedacht. Lange: Kommen wir zur dritten Frage, die bisher ausgespart blieb. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die den Palast der Republik mit der Begründung ablehnt, daß er "nicht schön" und deswegen für den repräsentativen Standpunkt nicht geeignet sei. 17 Tendenzen in der Entwicklung der Kulturzentren 18 Rubinow: Im Grunde spielen hier zwei Aspekte eine Rolle, der des Standortes und die Frage nach schön oder nicht schön. Die Entscheidung, das nach der Sprengung der Schloßruinen funktionslos gewordene traditionelle historische Gelände mit einem Hauptvolkshaus des Landes zu bebauen, halte ich für die beste Alternative. Keine andere Einrichtung wäre in der Lage, diesem Standort die kulturelle, gesellschaftliche Wirksamkeit und die notwendige urbane Ausstrahlung zu sichern. Das kann nur ein modernes polyvalentes Volkshaus. Betrachtet man die Standortentscheidungen für viele der vorhin erwähnten 65 großen Ensembles in der Welt, kommt man nicht umhin festzustellen, daß oft pragmatische Gesichtspunkte mitgespielt haben wie Grundstückspreise, politisch kurzsichtige Ansichten, Interessen von Baufirmen und Bauleuten usw. Glücklicherweise konnten bei der Standortwahl des Palastes der Republik solche Faktoren außer acht gelassen werden. Hier drängt sich wieder der Vergleich zum Centre Pompidou auf. Auch in Paris standen nicht pragmatische oder merkantile Aspekte im Vordergrund, sondern gesellschaftliche Gesichtspunkte haben die Standortentscheidung herbeigeführt. Eine Reihe von Standortvorschlägen in der französischen Metropole wurde abgelehnt, weil die nötige kulturelle Wirksamkeit bezweifelt wurde. Einer siedelte das Projekt sogar in dem neu gebauten Administrations- und Finanzviertel de la Défense mit seinen Wolkenkratzern an, wo sich ein gutes Freigelände bot, das außerhalb des Boulevard Peripherique, Peripherie Ruig am westlichen Ufer der Seine lag. Die Franzosen entschieden sich jedoch, Le Centre in einem der ältesten mittelalterlichen Baubourgs-Viertel zu errichten, entlang der Rue Saint Martin, einer der ältesten Straßen von Paris, der früheren Via Romana, Verlängerung des "Cardo", der alten Lutetia, die den ursprünglichen Namen der Stadt Paris trug. Le Centre sollte also im Epizentrum der Hauptstadt liegen, um als Kultur- und Personalkommunikation fördernde Einrichtung die ganze Breite der Bevölkerung zu erreichen. Es sollte ein Haus nicht nur für Paris, sondern für ganz Frankreich werden. Die Praxis bestätigt und übertrifft die Vorstellungen. Geplant waren maximal 10.000 Besucher pro Tag, bis 30.000 konnte man aber bereits zählen. Aus ebensolchen gesellschaftlichen Gründen wurde der Schloßplatz als Standort für den zukünftigen Palast der Republik gewählt. Der Palast avancierte zur meist besuchten kulturellen Einrichtung nicht nur Berlins, sondern der ganzen DDR. Er zählte bis 13.000 Besucher pro Tag und bis zu 4,5 Millionen pro Jahr. Ein gut funktionierendes Theater rechnet hingegen mit durchschnittlich 150-250.000 Gästen pro Jahr. Ich führe ganz bewußt immer wieder den Vergleich mit dem Centre Pompidou an. Palast und Centre waren - nur das Centre ist es noch - gut funktionierende Häuser mit gleichem gesellschaftlichem Anspruch. Das dürfte auch ein schlagendes Argument für die Vertreter der "Kuckucksei-Theorie" sein. Zwei Volkshäuser stehen nebeneinander. Das eine wird abgelehnt, weil es angeblich undemokratische Verhältnisse spiegelt. Wer wollte aber so einfach zugeben, daß ihm auch das Centre Pompidou fremd sei, weil er Frankreich undemokratische Verhältnisse unterstellt? Wer aus dem Kreise der Palastkritiker traut sich, der französischen Demokratie Lektionen zu erteilen? Lange: Das ist eine ungewöhnliche Gedankenführung. In diesem Zusammenhang interessieren mich natürlich die französischen Motive für ihre spezielle polyvalente Lösung. Rubinow: Eine ziemlich umfangreiche Frage. Vielleicht greift sie im Rahmen dieses Interviews zu weit. Aber ich bin bereit, meine Meinung dazu zu äußern. - Auf Ihre Verantwortung, ich habe Sie gewarnt, das Interview wird länger und länger. 19 Saaltechnik: entscheidend bleibt das Know-How 20 Die Meinungen zu einem modernen Volkshaus waren keinesfalls einheitlich. Es gab Tendenzen, die sich gegen den Demokratisierungsprozeß in der Kultur und ganz konkret gegen das Centre Pompidou entschieden zur Wehr setzten. Zur Illustration zitiere ich aus französischen Veröffentlichungen zu diesem Thema, die ich für Sie übersetze. So lese ich einen ironischen Satz über elitäre Einstellungen aus konservativem Umfeld: "(...) geschlossene Kreise, die den Zugang zu höherer Kultur besitzen, halten mit aller Macht an ihrem Privileg fest (...) Dieser Besitz ist eine Rechtfertigung für ihre gehobene Existenz. Versuche, ihre Privilegien mit anderen zu teilen, betrachten sie als eine Enteignung (...)" Aber ich erfahre auch: "(...) Seit 1945 gewinnt in unserem Lande (Frankreich) die Meinung an Terrain, daß die Trennwände zwischen den kulturellen Aktivitäten fallen müssen (...)" Hierin wird eine erste wesentlich Richtung deutlich, nämlich diejenige, Kultur zu demokratisieren und leichter zugänglich zu machen. Der Schriftsteller André Malreaux, langjähriger Minister für Kultur, dessen Spuren auch heute noch in vielen kulturellen Bereichen zu entdecken sind, sagte: "(...) Die III. Republik hat die obligatorische Grundschule eingeführt, unsere Republik (die V.) muß die kulturelle Entwicklung sichern, denn die unannehmbarste der Ungleichheiten ist die kulturelle Ungleichheit (...)" Der Architekt Le Corbusier träumt noch ins Blaue: "(...) Es müßte im Herzen des volkstümlichen Paris ein großes Kulturhaus entstehen, das jeder ohne Hindernisse betreten kann, auch jene, die ansonsten nicht die Gewohnheit haben, Schwellen von Museen, Theatern oder Bibliotheken zu überschreiten (...)" Symptomatisch ist, daß der Präsident der Französischen Republik, Georges Pompidou, 1969 selbst die Initiative ergriff und auf seine Veranlassung hin die Konzepte für ein modernes polyvalentes Volkshaus des XX. Jahrhunderts erarbeitet wurden, das spätere Centre Pompidou. Obwohl Gaullist, berief er sich dabei auf republikanische Traditionen, ein Erbe der Großen Französischen Revolution. Er erkannte die Bedeutung eines modernen polyvalenten Volkshauses im Zentrum von Paris für das breite Publikum. In einem Interview für die Zeitung "Le Monde" führt er aus: "Ich bin erstaunt über den konservativen Geschmack derjenigen, die man 'Elite' nennt, deren Ansichten auf dem Gebiet der Kunst seit Jahrhunderten durch die Politik skandiert werden. Deshalb reagiere ich jetzt (...)" Er mobilisierte sein Kulturministerium, bildete ein hochkarätige interdisziplinäre Gruppe und schaffte damit die Voraussetzungen, um die präzise Aufgabenstellung und ein Raumprogramm für ein polyvalentes Kulturhaus erarbeiten zu lassen. Lange: Nach meinen Informationen gab es doch einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer frei ihre Vorstellungen unterbreiten konnten? Rubinow: Nicht ganz. Durch Aufgabenstellung und Raumprogramm war den Wettbewerbsteilnehmern ein Rahmen gesetzt. Aber ihre Einfälle für die konkrete Ausführung waren gefragt. 21 Baukörpervergleich + Transparenz 22 Das Centre Pompidou wurde Realität und zur meist besuchten kulturellen Einrichtung von Paris. Dabei ist wesentlich, daß das Publikum wiederkommt. "Der Neugier folgt das Interesse (...)" Soziologische Untersuchungen bestätigen, daß man das 'NON PUBLIC', das 'NICHTPUBLIKUM', besser das Publikum in der ganzen Breite, erreicht hat. Es ist sozial gemischt vom einfachen jugendlichen Arbeiter bis zum Intellektuellen. Der größte Teil der Medien hat mit großem Lob auf die Entstehung des Centre reagiert. So und ähnlich konnte man immer wieder hören: "Paris hat seinen führenden Platz bei der Verbreitung von Kunst und Geist wiedererlangt. (...)" Lange: Wer hat eigentlich in Berlin damals die Initiative zum Bau des Palastes ergriffen? Rubinow: Das Verfahren lief anders als in Frankreich, auch wenn die Zielsetzungen beider Häuser gleich sind. In der DDR war die direkte Unterstützung eines Politikers nicht erforderlich. Der gesellschaftliche Auftrag, Kulturhäuser für das Volk zu bauen, bestand. Allerdings wurden sie in traditioneller Weise und unkritisch gebaut. Spezielle Institute übernahmen die konzeptionelle Verantwortung für die Vorhaben. Auf welche Weise das geschah, war nicht selten abhängig von den Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. Hier lag die Spannweite zwischen Routine und progressiven Lösungen. Eine spezifische Situation hat sich beim "Institut für Kulturbauten" herauskristallisiert. Die personelle Zusammensetzung favorisierte eine liberale Arbeitsweise. Eine hervorragende Eigenschaft des Westberliner Direktors des Instituts, des bekannten Theaterarchitekten Prof. Hemmerling, war seine flexible Personalpolitik. Er bildete um sich eine kleine aktive Gruppe, u.a. Prof. Wever, einem Schüler des führenden Theaterbauers aus der BRD, Prof. Graubner, mit Dr. Rubinow, ich studierte Architektur auf der École des Beaux Arts in Paris, und mit einigen wenigen Architekten von der TU Dresden. Ein kompetenter Kreis mit zahlreichen internationalen Kontakten, vorzugsweise zu Frankreich. Auch außerhalb der Grenzen der DDR nahm man unsere Aktivitäten wahr. Hier ein Auszug aus dem in Paris erschienenen Buch "Le Centre Pompidou une nouvelle Culture". "(...) Im Ausland wird das Centre Pompidou sehr geschätzt. (...) In Ost-Deutschland (gemeint ist die DDR) wird ein ähnlicher Bau errichtet." Mit Forschungsmitteln wurde dann eine interdisziplinäre Gruppe finanziert: Ingenieure mit speziellen Fähigkeiten, Soziologen, Kulturwissenschaftler, die in der Lage waren, größere inhaltliche Probleme anzugehen. Die Untersuchungen wurden nicht - wie sonst üblich - in Richtung der quantitativen Bereiche wie Raumprogramme oder Normen geführt, sondern in Richtung der qualitativen Aufgabenstellungen. Untersucht wurden beispielsweise der Ablauf kultureller Prozesse, die kulturell-gesellschaftliche Produktivität der Polyvalenz, räumlich-funktionelle Strukturen im Rahmen der Polyvalenz-Bedingungen, Technologien und entsprechende Podiums- und Saaltechnik. Die Vorhaben wurden in engem Kontakt mit der spezialisierten Industrie durchgeführt, wie insbesondere mit dem "Sächsischen Brücken- und Stahlbau" in Groß Sedlitz bei Dresden mit seiner Abteilung Theaterbau. Der von dem Institut konzipierte große Saal des Palastes wurde von dieser Firma durch eine ehemalige Know-How-Lösung für die Polyvalenz, die bis heute ihresgleichen sucht, entwickelt und realisiert. 23 Vorschlag des "Vereins zur Erhaltung des Palastes der Republik" e.V.: eine Symbiose (ohne Maßstab) 24 Im Unterschied zu Paris, wo die Forschung von Anfang an in den Dienst des entstehenden Centre Pompidou gestellt wurde, erarbeitete das "Institut für Kulturbauten" zuerst prinzipielle Grundlagen für polyvalente Kulturobjekte. Sie wurden in neuen Kulturhäusern und zentren getestet. Als Prof. Graffunder mit dem Bau des Palastes beauftragt wurde, konnte er in Zusammenarbeit mit unserem Institut von diesen Forschungen profitieren. Lange: Bei den Unterschieden zwischen Paris und Berlin hebt sich insbesondere auch der Große Saal ab. Rubinow: Richtig. Es gibt noch mehr Differenzen. Nicht deckungsgleich waren die Verteilung und die Auswahl der Aktivitäten. Centre Pompidou hat z.B. eine bedeutende Bibliothek, die im Palast fehlte. Im Vergleich zum Palast der Republik fällt der große Saal im Centre Pompidou bescheiden aus. Es gibt keinen zweiten sechseckigen polyvalenten Saal, in dem die Saaltechnik nicht nur funktionelle Veränderungen durchführen kann, für frontale, Ringund richtungslose Kontakte, horizontales Parkett für Tisch- und Ballveranstaltungen, sondern auch ästhetisch-emotionelle Raumbildungen zu schaffen entsprechend den drei Grundformen der Saalverwendung. Lange: Nun komme ich doch nochmal auf die Frage nach schön oder nicht schön zurück. Sollte sich mit dem Erhalt des Palastes nicht doch einiges bei der Fassadengestaltung ändern? Rubinow: Ich gebe keine Geschmackswertungen. Gerade der Teil der Kritiker, der den Palast nie kennengelernt hat, ihn nicht genutzt und von ihm nicht profitiert hat, den Zusammenhang und die Wechselwirkungen zwischen Funktion, Inhalt und Form nie persönlich erfahren hat, urteilt oft, daß der Bau nicht schön sei. Ich möchte nicht in eine abstrakte Diskussion über Schönheit einsteigen. Aber schauen Sie sich bitte diese beiden Außenansichten des Centre Pompidou und des Palastes an. Die zwei Fotos zeigen, daß beide Gebäude in der Baukörpergröße vergleichbar sind. Bei der Gegenüberstellung ist eine konsequent durchgehende Transparenz der beiden Fassaden festzustellen. Das ist eine notwendige funktionelle und emotionelle Bedingung für heutige Volkshäuser. Transparenz ist Ausdruck der Polyvalenz, die lebendige Ausstrahlung des langzeitigen Betriebes. Eine Monokulturstätte bleibt außerhalb der Veranstaltungen stumm. Sie wirkt nur als Monument in der urbanen Umgebung. Auch bei der bereits erwähnten kleinen polyvalenten "AGORA" im niederländischen Dronten ist die Fassade durchgehend transparent. Zurück zum Palast der Republik. Das gesamte Gebäude ist neutral gehalten. Es ist keine Attraktionsarchitektur. Baukörpermäßig und städtebaulich paßt es sich an das historische und modernere Umfeld an. Ein unruhiger Baukörper wäre hier fehl am Platze. Nach den Erfordernissen der Polyvalenz ist die Konzeption der Fassade richtig. Sie verbindet die innere Aktivität mit dem äußeren urbanen Leben. Für mich steht die Frage schön oder nicht schön so nicht. Die Fassade ist der Gesamtkonzeption des Hauses entsprechend. Dabei möchte ich weitergehende Überlegungen, ob beispielsweise die Fläche anders gegliedert, anders proportioniert werden kann, nicht ausschließen. Einige bauliche Veränderungen halte ich sogar für wünschenswert, wie die Entfernung der angebauten Tribünen. Lange: Nochmals zum Stichwort Polyvalenz: Sind denn nicht auch mit dem Westberliner "Kulturforum" polyvalente Grundsätze verwirklicht? 25 Vorschlag von Dr. Rubinow: eine Symbiose (ohne Maßstab) 26 Rubinow: Wäre ich kein Fachmann und in die Problematik des Palastes nicht eingeweiht, hätte statt dessen nur den Blick auf die seit zehn Jahren zielgerichtet vernachlässigte und inzwischen verwahrloste Fassade gehabt, hätte das bei mir möglicherweise gleiche Gedanken wie bei Kanzler Schröder ausgelöst. Aber ein Schloß wird der Kanzler nicht bekommen, bestenfalls ein Stück andere Fassade. Lange: Als Argument für den Erhalt des Palastes wird verschiedentlich auch die Tatsache bemüht, daß dort die Volkskammer den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik beschlossen hat. Rubinow: Das ist richtig. Hierbei handelte es sich um ein wichtiges historisches Ereignis für Deutschland. Aber ein politischer Beschluß kann kein Maßstab für die Beurteilung einer Gebäudequalität sein. Mit diesem Ereignis lassen sich nicht die funktionellen, gesellschaftlichen, technologischen und technischen Eigenschaften des Palastes messen. Es geht mir um eine objektive Einschätzung. Lange: Welche Lösung schlagen Sie vor, um die scheinbar festgefrorenen Fronten zwischen Palastbefürwortern und Palastgegnern zu lockern und eine den Bedingungen und gegenwärtigen Erfordernissen adäquate Bebauung des Schloßplatzes zu gewährleisten? Rubinow: Zuerst sollte mit der Massakrierung des Palastes der Republik aufgehört werden. Dann sollte die Asbestsanierung sorgfältig durchgeführt werden, wie bei anderen gesellschaftlichen Bauten in Europa auch oder zum Beispiel wie beim ICC in Berlin, ohne Dramatisierung und ohne Politisieren. Das wird helfen, die "Kuckucksei-Diskussion" zu überwinden. Ansonsten schlage ich eine einfache ausgewogene Lösung vor, die aus der bestehenden Situation logisch erwachsen ist. Historischer Standort sowie die realen materiellen Voraussetzungen sind dabei berücksichtigt. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Der "Verein zur Erhaltung des Palastes der Republik" e.V. hat für den Wettbewerb zur Bebauung des Berliner Schloßplatzes einen Entwurf ausgearbeitet, der auch von Prof. Graffunder bestätigt worden ist. Das Prinzip des Entwurfs ist eine Symbiose. Zwischen dem mit neuen gestalterischen Akzenten versehenen Palast der Republik und einem Baukörper mit Außen- und Fassadenelementen des ehemaligen Schlosses liegt das Schlüter-Forum, ein Platz für Forum-Aktivitäten wie bei dem Centre Pompidou. Bei dem zweiten Gebäude wird es sich definitiv nicht um einen Schloßwiederaufbau handeln. Nur in der Symbiose mit dem Palast der Republik ist ein solches Verfahren legitim. Durch diese architektonischen, denkmalpflegerischen Maßnahmen soll das Gebäude emotionelle Assoziationen hervorrufen, die die Geschichte dieses Standortes lebendig halten. Durch diese optischen Faktoren werden dem Besucher die historischen Ereignisse in Erinnerung gebracht. Der Nutzung nach soll das neue Gebäude die Zielsetzungen des Volkshauses inhaltlich bereichern. Denkbar wären eine Bibliothek, ein Presse- und Informationszentrum, einige frei verfügbare Klubräume usw. Auf keinen Fall irgendwelche Büros oder Hotelbetrieb! Das stände in völligem Widerspruch zum Leben in einem Volkshaus. Schließlich hört man auch von der Absicht, ein Regierungsgasthaus statt eines modernen Volkshauses einzurichten: Man stelle sich große Limousinen vor, Lakaien in goldenem Lametta, Partys. Das sind die gediegenen Vorschläge mit schöpferischen Visionen belasteter Bürokraten. Statt die Kontinuität der gesellschaftlichen Komplexität, der Kultur und Kommunikation zu bewahren, wird dieser einmalige Standort auf die gehobene Verwaltungsroutine herabgewürdigt. 27 Dr. Rubinow: Vorschläge zur Erweiterung der Aktivitäten 28 Wie Sie sehen, ich stehe für das Symbioseprinzip, das auch der "Verein zur Erhaltung des Palastes der Republik" vorschlägt. Allerdings wünschte ich einige, wenn auch nicht prinzipielle, Abänderungen. Erstens sollte zwischen beiden Baukörpern in Richtung Lustgarten eine Arkaden-Verbindung entstehen, darauf eine Galerie, die die funktionelle Einheit der beiden Gebäude sichert und die gegenseitige Nutzungsabhängigkeit verdeutlicht. Zweitens sind zwischen beiden Gebäudeteilen Voraussetzungen zu schaffen für die Entstehung eines Schlüter-Forums, einem Standort für Forum-Leben. Drittens ist vorgesehen, vor einer Teilfassade des Palastes auf ca. vier Rasterlängen in der Achse zu Unter den Linden einen Vorbau mit historischen Elementen zu errichten. Die Maßnahme kann zusätzlich Assoziationen hervorrufen mit der Historie des Standortes. Der Palast selbst hat noch räumliche Resourcen. Bereits in meiner Expertise für den Haushaltsausschuß des Bundestages habe ich z.B. die Bildung einer inneren Passage mit Anschluß an zusätzliche Angebote wie Klubräume, Kinemathek, Buchhandlung usw. vorgeschlagen. Die Ex-Volkskammer bietet Möglichkeiten für ein neues "Theater im Palast", Puppentheater oder Kabarett. Funktionelle und konstruktive Voraussetzungen sind vorhanden, wie z.B. für Bühnen-Obermaschinerie, szenische Beleuchtung usw. Das ist im wesentlichen mein Vorschlag für die Erhaltung des Palastes der Republik. Die Ergebnisse unserer langjährigen Forschungen kann ich hier nur andeuten. Ich habe eh' schon viel zu lang geredet. Ich übergebe Ihnen aber einige Texte und zeichnerisches Material. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, alles gemeinsam zu veröffentlichen. Lange: Ich danke Ihnen sehr für Ihre inhaltsreichen und klärenden Ausführungen. Ich wünsche Ihren Positionen eine weite Verbreitung. Rubinow: Ich habe das gern gemacht, besonders weil seit fast 10 Jahren versäumt wurde, die Öffentlichkeit über viele Zusammenhänge und Fakten zu informieren. 29 Zu den genannten Personen: Prof. Dr. Ing. Wolf R. Eisentraut: hat am Gesamtentwurf des Palastes wesentlichen Anteil und den Mittelteil mit Foyers und das Theater im Palast der Republik gebaut, baute mit seinem Team vom damaligen "Ingenieurhochbau Berlin" (IHB) u.a.: Rathaus am HeleneWeigel-Platz, das multifunktionale Freizeitforum an der Marzahner Promenade, das Ensemble am Warenhaus, Post- und Dienstleistungshaus am "Marzahner Tor". Weitere Bauten u.a.: Galerie "M" an der Marzahner Promenade, in der 80er Jahren Gesellschaftsbauten in Marzahn und die Schule für körperbehinderte Kinder in Berlin-Lichtenberg. Prof. Heinz Graffunder: geb. 23.12.1923, gest. 09.12.1994, Hochschule für Bau und Architektur Kottbus, Hochschule für Bau und Architektur Neukölln, Chefarchitekt des Palastes der Republik Berlin, baute außerdem Repräsentationsbauten wie u.a.: Stelzenhaus am Alexanderplatz, DDR-Botschaft in Budapest, Wohn- und Geschäftshaus am Friedrichshain, maßgebliche Mitgestaltung des Tierparks Berlin (Alfred-Brehm-Haus: Raubtierhaus, Dickhäuterhaus u.a.), Wohnungsbau in Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf. Dr. Katharina Lange: Historikerin, wiss. Mitarbeiterin der ehem. Akademie der Wissenschaften Berlin, heute wiss. Mitarbeiterin des Instituts für zeitgeschichtliche Jugendforschung, Berlin. Dr. Ing. Wladimir Rubinow: Architekt für Theater- und Kulturbauten, maßgeblich für die wissenschaftliche Grundlagenarbeit und die Technik in den Sälen des Palastes der Republik Berlin, arbeitete im Team an Dr. Wevers Institut für Theater- und Kulturbauten, Nationalpreisträger, Absolvent der renommierten Pariser Schule der Schönen Künste. Prof. Dr. Ing. Klaus Wever: Architekt für Theater- und Kulturbauten, Lehrtätigkeit an den Hochschulen Berlin und Graz, Leiter des Instituts für Theater- und Kulturbauten Berlin Gießen - Wien, sein Kollektiv entwickelte die modernsten Kulturbauten u.a. in Brüssel, Chemnitz, den großen Saal im Palast der Republik Berlin, Kulturpalast Dresden, Rekonstruktion der Paulskirche Frankfurt/M. 30 Quellen: Facility Manager. München. März/April 1997 Nr. 2. Die von W. Rubinow aus dein Französischen übersetzten Zitate stammen aus folgenden Veröffentlichungen: Robert Bordaz: Le Centre Pompidou une nouvelle Culture. Edition Ramsay 1997 Les Halles Beauburg, Semah-Hachette, Les Guides Bleus, 1980 G.A. Centre Georges Pompidou, A.D.A. Edita Tokyo 1977 Le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Rédaction CRÉE, 1977 Bildnachweis: zu Seite 4: Palast der Republik. Grundriß. Aus: Bauten der Kultur. Berlin 1977, Nr. 2. Kultur- und Kongreßzentrum Chemnitz. Aus dem Prospekt: Stadthalle Chemnitz. Kulturund Kongreßzentrum. Kultur- und Kongreßzentrum Chemnitz. Grundriß. Bauten der Kultur. Berlin 1976, Nr. 1. zu Seite 6: Volkssaal von Schinkel. Staatliche Museen zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. Kupferstichkabinett. Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik. Sign.: SM 236.57-60. zu Seite 8: Prater, Berlin. Aus: Der Berliner Prater. Hrsg. v. Kreiskulturhaus Prater. Berlin 1987. Prater. Grundriß, gegenwärtiger Zustand. Aus: W. Rubinow: Die Rekonstruktion des Prater (unveröff. Studie). AGORA. Grundriß. Dronten/Niederlande. Aus: Kulturelle Einrichtungen und gesellschaftliche Zentren. Hrsg. v. Institut für Kulturbauten. Berlin 1975. zu Seite 10: Lincoln-Center, New York. Fotos: K. Wever. Privatbesitz. zu Seite 12: Projekt "Mini-Manhattan", Alexanderplatz. Aus: Hallo Berlin. Wochenblatt, 1. Juli 1999. zu Seite 14: Finlandia, Helsinki. ICC, Berlin. Fotos: W. Rubinow. Privatbesitz. zu Seite 16: Schloß Charlottenburg, Berlin. Postkarten. Grundriß der Gartenanlagen. Aus: Gartenplan Charlottenburg. Hrsg. v. Museumspädagogischen Dienst. Berlin 1995. zu Seite 18: W. Rubinow, Untersuchungen über Polyvalenz. Institut für Kulturbauten. Berlin. zu Seite 20: Palast der Republik. Saaltechnik. Aus: Bühnentechnik. Hrsg. v. Institut für Kulturbauten. Berlin 1983. zu Seite 22: Centre Pompidou. Palast der Republik. AGORA. Postkarten. zu Seite 24: Vorschlag des "Vereins zur Erhaltung des Palastes der Republik" e.V. Von Frau Liselotte Schulz 1998 als Konzept eingereicht beim vom Berliner Senat ausgeschriebenen Wettbewerb zur Bebauung des Schloßplatzes. zu Seite 26: Vorschlag W. Rubinow. Unveröff. Diskussionsgrundlage. zu Seite 28: W. Rubinow: Vorschläge zur Erweiterung der Aktivitäten im Palast der Republik. Aus: Expertise für den Haushaltsausschuß des Bundestages am 21. Juni 1995. 31