Der Dialog zwischen dem Gehirn und dem Körper

Werbung

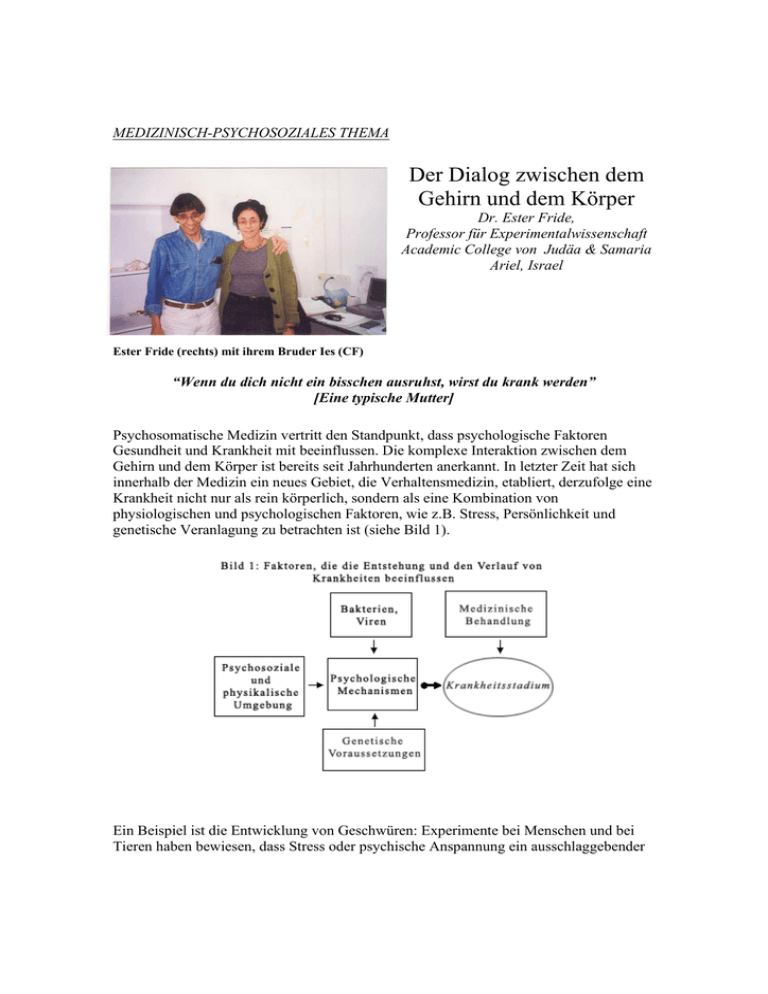

MEDIZINISCH-PSYCHOSOZIALES THEMA Der Dialog zwischen dem Gehirn und dem Körper Dr. Ester Fride, Professor für Experimentalwissenschaft Academic College von Judäa & Samaria Ariel, Israel Ester Fride (rechts) mit ihrem Bruder Ies (CF) “Wenn du dich nicht ein bisschen ausruhst, wirst du krank werden” [Eine typische Mutter] Psychosomatische Medizin vertritt den Standpunkt, dass psychologische Faktoren Gesundheit und Krankheit mit beeinflussen. Die komplexe Interaktion zwischen dem Gehirn und dem Körper ist bereits seit Jahrhunderten anerkannt. In letzter Zeit hat sich innerhalb der Medizin ein neues Gebiet, die Verhaltensmedizin, etabliert, derzufolge eine Krankheit nicht nur als rein körperlich, sondern als eine Kombination von physiologischen und psychologischen Faktoren, wie z.B. Stress, Persönlichkeit und genetische Veranlagung zu betrachten ist (siehe Bild 1). Ein Beispiel ist die Entwicklung von Geschwüren: Experimente bei Menschen und bei Tieren haben bewiesen, dass Stress oder psychische Anspannung ein ausschlaggebender Faktor bei der Bildung von Geschwüren ist. Zusätzlich beeinflussen Persönlichkeit, Magensekrete und genetische Veranlagung den Krankheitsverlauf. Wie kommuniziert das Gehirn mit dem Körper? Greifen Viren oder Bakterien den Körper an, so werden diese meist durch Aktivierung des Immunsystems bekämpft. Deshalb wird das Immunsystem als Hauptvermittler zwischen Gehirn und Körper angesehen. Wurde einst die regulative Rolle des Gehirns bezüglich der Funktion des Immunsystems als ´unwissenschaftlich´ betrachtet, so beschäftigen sich heutzutage Forschungsinstitute und Universitäten auf der ganzen Welt damit. Neue Untersuchungen haben bewiesen, dass das Gehirn ebenso wie jene Prozesse, die vom Gehirn gesteuert werden, wie Gedanken, Stimmungen und Ängste, auf signifikante Weise das Immunsystem beeinflussen und den Krankheitsverlauf bestimmen. ________________________________________ “…das Gehirn beeinflusst das Immunsystem…” ________________________________________ Aber wie beeinflusst das Gehirn das Immunsystem? Jüngste Forschungen haben ergeben, dass die Nervenenden mit den Organen, wie z.B. der Milz und den darin befindlichen Zellen verbunden sind. Dadurch kann das Nervensystem (das Gehirn) diese Organe direkt beeinflussen. Zusätzlich beeinflusst das Gehirn das Immunsystem durch chemische Botenstoffe im Blut wie z.B. Hormone. Derartige „Stresshormone“ werden anhand von spezifischen “Rezeptoren” von Zellen und Organen erkannt. Die Hormone docken an diesen Rezeptoren an und entwickeln sodann ihre Aktivität auf zellulärer Ebene. Wenn wir großem Druck ausgesetzt sind, wie z.B. während der Prüfungszeit auf der Universität, werden bestimmte Teile des Gehirns aktiviert und wir fühlen uns “gestresst”. Dadurch verhalten wir uns auch anders als wenn wir entspannt sind. Zugleich senden diese Hirnregionen Botschaften aus, wodurch Stresshormone im Blut freigesetzt werden. Somit „weiß“ der Körper über den Stress im Kopf bescheid. Es wäre zu erwarten, dass das Gehirn das Immunsystem unter diesen Bedingungen dazu veranlassen möchte, uns eine Extraportion Kraft zu geben, damit wir Bakterien und Viren erfolgreich bekämpfen können. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, insbesondere, wenn der Stress anhält: Das Immunsystem schränkt seine Tätigkeit ein. Mehrjährige Versuche haben gezeigt, dass das Immunsystem von MedizinstudentInnen während der Abschlussprüfungen geschwächt war. Dies gilt sowohl auf der zellulären Ebene als auch bezüglich der Häufigkeit und Schwere von viralen und bakteriellen Infektionen. _______________________________________________________ “Wir können lernen, unser Immunsystem zu beeinflussen …” _______________________________________________________ Die Herrschaft des Gehirns über das Immunsystem geht aber noch weiter. Genaugenommen können wir lernen, unser Immunsystem zu beeinflussen (ähnlich wie beim “Biofeedback”, wenn wir lernen, z.B. unseren Blutdruck zu verringern). Ratten konnten trainiert („konditioniert“) werden, bei bestimmten akustischen oder optischen Signalen ihre Abwehrfunktionen zu verändern. Diese Ergebnisse führten zu der Annahme, dass wir Verhaltenstechniken erlernen können, um Immunerkrankungen zu bekämpfen. Es gibt wissenschaftliche Beweise, dass Kinder, die an wiederholten Verkühlungen und grippalen Infekten leiden, weniger häufig krank wurden, wenn Stressfaktoren vermindert wurden und wenn sie lernten, ihre Erkältungen zu “kontrollieren”, indem sie sich vorstellten, dass winzige Versionen ihrer selbst in den Körper reisen und dort das Immunsystem stärken (Hewson Bower and Drummond 2001). Diese Verhaltenstechnik wird „geführte Imagination“ genannt. Bisher lässt sich zusammenfassen, dass sowohl die Grundlagen- als auch die klinischen Untersuchungen darauf hinweisen, dass psychologische Vorgänge die physische Verfassung beeinflussen, und das geschieht hauptsächlich durch das Immunsystem. Hinzu kommt, und das ist ebenfalls faszinierend, jüngsten Forschungen zufolge, dass die Kommunikation in beide Richtungen erfolgt: Veränderungen auf physischer Ebene werden an das Gehirn weitergeleitet und somit sind wir über die Veränderung „informiert“. Nehmen wir zum Beispiel eine Virusinfektion zur Veranschaulichung: Woher wissen wir von der Infektion, gerade im Anfangsstadium, wenn wir weder Schmerz noch Unbehagen verspüren? Immunologen wissen seit Jahren, dass eine Zelle, sobald sie z.B. einen Virus identifiziert hat, mittels chemischen Botenstoffen, sogenannten Interleukinen, alle anderen Zellen informiert. Es wurde festgestellt, dass diese Interleukine nicht nur im gesamten Körper die Immunzellen bezüglich der Infektion informieren, sondern dass einige von ihnen (wie das Interleukin # 1) im Gehirn an speziellen Rezeptoren andocken und dadurch das Gehirn über die Abläufe im Körper informiert. Warum ist es wichtig, dass das Gehirn über den Gesundheitszustand des Körpers bescheid weiß? Wenn das Gehirn über eine Infektion informiert ist, kann es mit entsprechendem Verhalten dieser Infektion entgegen wirken: die motorische Aktivität und die sozialen Interaktionen werden verringert, das Schlafbedürfnis erhöht sich und der Appetit lässt nach. Zusätzlich wird der Körper dazu angehalten, seine Temperatur zu erhöhen (Fieber). Diese Maßnahmen helfen uns, die Infektion zu bekämpfen. Diese beiderseitige Kommunikation zwischen Gehirn und Immunsystem findet in der wissenschaftlichen Gemeinschaft größtenteils breite Anerkennung. Dennoch bleibt die Frage offen, wie diese Erkenntnis im täglichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit umgesetzt wird. __________________________________________________________________ “…Hoffnung und Mut, unsere Krankheiten zu beeinflussen…” __________________________________________________________________ Ich bin der Meinung, dass die Anerkennung des Kommunikationssystems ein zweischneidiges Schwert ist. Der positive Aspekt ist, dass sie uns Hoffnung und Mut vermittelt, um mit der richtigen Einstellung besser mit Krankheit umgehen zu können. Negativ könnte sich der Gedankengang erweisen, dass wir selbst schuld sind an unseren Krankheiten, dass wir zu schwach waren, um den Ausbruch einer Krankheit zu verhindern – sollten wir uns dadurch schuldig fühlen? Möglicherweise erhalten wir anhand der Betrachtung der unterschiedlichen Arten von Krankheiten einen Anhaltspunkt: Genauso wie die Farbe unserer Augen genetisch festgelegt ist gibt es Erbkrankheiten, deren Verlauf vorhersagbar ist, wie z.B. die Huntington-Krankheit, eine tragische und fatale neurologische Störung. Herzkrankheiten und psychische Störungen wie Depressionen und Schizophrenie entstehen durch eine genetische Veranlagung und externen Faktoren wie Stress, Drogen, Erziehung etc. (siehe Bild 2). Wie sieht das bei CF aus? Die Ursachen sind genetisch bedingt, aber der Krankheitsverlauf wird durch äußere Faktoren, darunter die medizinische Behandlung, Lebenseinstellung und geographische Gegebenheiten (es ist ein Unterschied, ob man in den Schweizer Alpen oder im Zentrum von London wohnt) CF Patienten müssen tunlichst alles vermeiden, was den Körper schwächt, wie z.B. Infektionen, Gewichtsverlust etc. Hierbei stehen ihnen Experten zur Hilfe bereit. Nichtsdestotrotz sollte jedoch auch mehr Aufmerksamkeit auf die psychosoziale Umgebung des Patienten (siehe Bild 1) gelenkt werden. Entsprechend dem oben beschriebenen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es naheliegend, dass sich ein emotionales Wohlbefinden positiv auf den Gesundheitszustand von CF Patienten auswirkt.