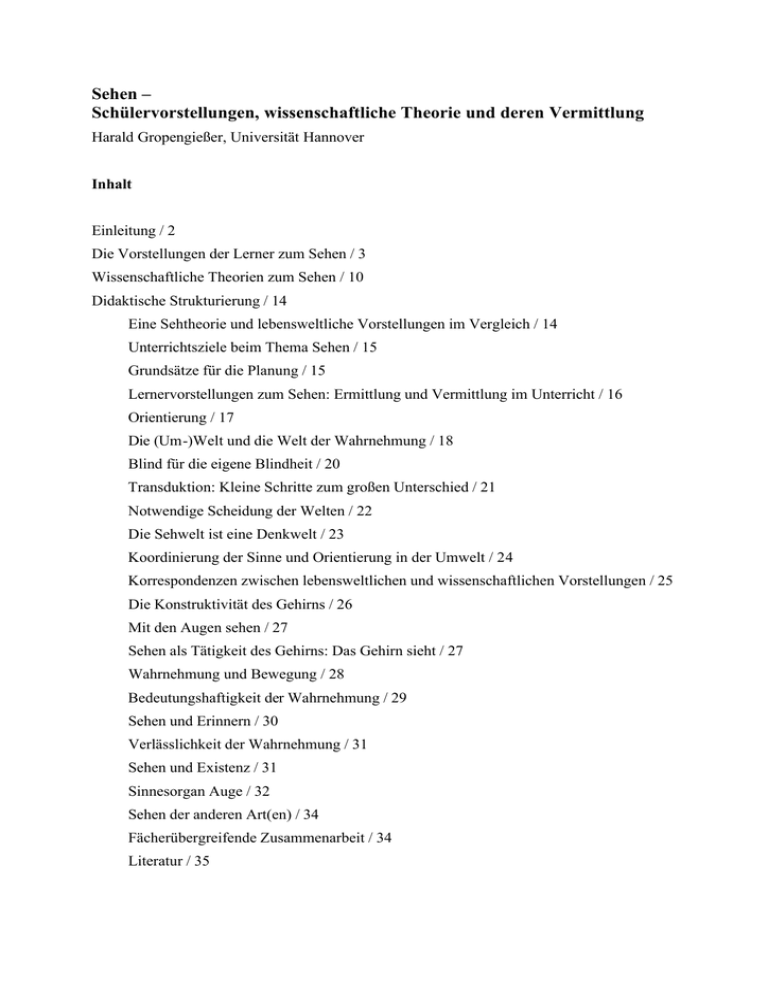

Schülervorstellungen und wissenschaftliche Theorien

Werbung