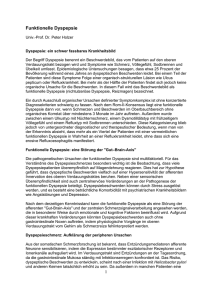

Funktionelle Beschwerden – Somatisierungsstörungen

Werbung

M E D I Z I N EDITORIAL Funktionelle Beschwerden – Somatisierungsstörungen Rainer Tölle D ieses Editorial soll die Serie „Funktionelle Störungen“ einleiten und den Rahmen abstecken. Patienten mit funktionellen Störungen sind in der Praxis besonders des Allgemeinarztes und Internisten sehr häufig (es werden 25 bis 40 Prozent angegeben), so daß es sich für den Arzt lohnt, sich im Sinne der psychosomatischen Grundversorgung eingehend mit den funktionellen Störungen zu befassen, um dem Patienten gerecht zu werden und um ökonomisch vorzugehen, statt von einer crux medici zu sprechen. Zunächst sind die nicht immer einheitlich benutzten Begriffe zu erklären. Funktionelle Störung Ohne morphologische Schäden am Organ ist die Funktion gestört, so daß Beschwerden entstehen. Funktionell steht also versus morphologisch oder strukturell, nicht etwa versus organisch oder somatisch. Denn die funktionellen Störungen spielen sich am Organ ab, sie sind insofern etwas Somatisches. Manche sind auch zu objektivieren, wie Tachykardie, Schwitzen, Zittern, Magenmotilitätsstörung. Falsch wäre es, „funktionell“ gleichzusetzen mit „psychisch“ oder „psychogen“. Psychische Beschwerden sind ganz andere Störungen (zum Beispiel Angst, Zwang, Depression). Die hier gemeinten funktionellen Störungen sind hingegen Organbeschwerden. „Psychogen“ ist ein sehr problematischer Begriff. In den gebräuchlichen Klassifikationen der Krankheiten sind funktionelle Störungen ausführlich berücksichtigt. Dabei stimmen die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) und das Diagnostische und Statistische Manual (DSM) weitgehend überein: Unter dem Oberbegriff „somatoforme Störungen“ formuliert DSM A-128 (40) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 3, 22. Januar 1999 IV „undifferenzierte somatoforme Störungen“, während ICD-10 von „somatoformer autonomer Funktionsstörung“ spricht. Somatoform bedeutet ungefähr: in Form körperlicher Symptome in Erscheinung tretend. Allgemein funktionelles Syndrom – psychovegetatives Syndrom Wenn funktionelle Störungen nicht an einem Organ (zum Beispiel Magen oder Herz), sondern an mehreren Organen auftreten, spricht man von einem allgemeinen funktionellen Syndrom oder geläufiger von einem psychovegetativen Syndrom. Auch dieses Syndrom ist seit langem bekannt, und entsprechend lang ist die Reihe der Synonyma: Neurasthenie, neurasthenisches Syndrom, Neuropathie, vegetative Dystonie, neurozirkulatorische Dystonie, allgemeines psychosomatisches Syndrom, vegetative Neurose, vegetatives Erschöpfungssyndrom. Auch das chronic fatigue syndrome dürfte zumindest mit einem Teil der Fälle hierher gehören. In diesem Zusammenhang ist mit „psychovegetativ“ nicht die Entstehungsweise, sondern die Symptomatik gemeint: Funktionelle Störungen sind nicht selten vergesellschaftet mit gewissen psychischen Beschwerden wie Verstimmung, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche. Bei diesem allgemeinen funktionellen (psychovegetativen) Syndrom bestehen die verschiedenen funktionellen Organbeschwerden (von seiten Magen, Atmung, oberem Genitalsystem und anderen) keineswegs immer simultan, sondern sie treten oft sukzessiv auf; sie wechseln einander ab. Es besteht eine gewisse Singularität funktioneller Beschwerden, was heißt: ein Beschwerdebereich tritt in den Vordergrund, ein anderer zurück; zu einem späteren Zeitpunkt kann M E D I Z I N EDITORIAL ein anderer Organbereich das Beschwerdebild prägen. Mit anderen Worten: Im Querschnittsbild handelt es sich meist um eine funktionelle Störung im eingangs geschilderten Sinne, seltener um ein allgemeines funktionelles beziehungsweise psychovegetatives Syndrom. Im Längsschnitt der Anamnese wird die Variabilität funktioneller Störungen deutlicher, so daß man eher geneigt ist, von einem allgemeinen funktionellen Syndrom zu sprechen. Entstehung: Somatisierung Die Einzelheiten werden in den speziellen Beiträgen zu lesen sein, so daß wir uns hier kurz fassen. Zunächst sind körperliche und seelische Belastungen und Überforderungen zu bedenken (was, nicht ganz korrekt, Streß genannt wird). Insbesondere sind es zwiespältig erlebte Belastungen und konflikthaft bedingte Überforderungen, die „krankmachen“. Daher auch die Rede von funktionellen Störungen als „Affektäquivalenten“ und von Somatisierungsstörung (sprachlich weniger gut ist somatoforme Störung). Die Belastung kann auch in vorausgegangener schwerer Krankheit, zum Beispiel Infektionskrankheit, bestehen. Sodann die Persönlichkeiten: Menschen, die ehrgeizig und leistungsbetont leben und zudem zu ängstlicher Körperbeobachtung neigen, leiden öfter als andere an funktionellen Beschwerden, die durch besorgte Aufmerksamkeit verstärkt werden können. Zuwendung der Aufmerksamkeit auf andere Beschwerden verstärkt diese. Zu fragen ist weiterhin, warum gerade funktionelle Magenbeschwerden bei diesem Patienten oder funktionelle Herzbeschwerden bei einem anderen auftreten. Diese sogenannte „Organwahl“ kann mit einer vorausgegangenen „echten“ Störung zusammenhängen, zum Beispiel können nach einer Gastritis die Magenbeschwerden in funktioneller Form sozusagen perpetuiert werden. Oder: das Miterleben einer Krankheit bei einem Angehörigen kann zu funktionellen Störungen gerade in diesem Organbereich führen (Identifikation). Zudem gibt es die Theorie der Organminderwertigkeit, besser gesagt: Organdisposition oder Anfälligkeit. Aus diesen Gründen ist es nicht korrekt, von „psychogen“ zu sprechen. Eher wäre „psychosomatisch“ angebracht, aber der Begriff ist inzwischen allzusehr strapaziert. Abgrenzung © Es handelt sich nicht um Simulation, also nicht um bewußtes und zweckgerichtetes Vortäuschen von Krankheit. Aber der Patient mit funktionellen Beschwerden kann bei seinen Angehörigen in den Verdacht der Simulation geraten. Gelegentlich verdächtigt er sich selbst, insbesondere wenn der Arzt die Störungen nicht ernst nimmt. © Funktionelle Störungen sind auch nicht mit Konversionsreaktionen oder hysterischen Reaktionen gleichzusetzen, die nach Entstehungsweise und Symptomatik andersartig sind. Allerdings ist die Grenze nicht ganz scharf zu ziehen. Funktionelle Störungen sind nicht selten mit einer hypochondrischen Fehleinstellung verbunden, nämlich mit einer ängstlichen Selbstbeobachtung und mit Krankheitsfurcht. Diagnose Die Beschwerdeschilderung ist oft charakteristisch, aber doch nicht so spezifisch für funktionelle Störungen, daß die Diagnose allein hierauf begründet werden dürfte. Eine Organdiagnostik, die auf morphologisch faßbare Veränderungen abzielt, ist unerläßlich. Allerdings sollte diese verhältnismäßig bleiben, also nicht nach negativen Ergebnissen immer weiter bis zu den letzten diagnostischen Möglichkeiten fortgesetzt werden. Insbesondere sind Wiederholungen der gleichen Untersuchung, die schon einmal normal ausfiel, zu vermeiden. Es kann dem Arzt mißlich erscheinen, daß die erheblichen Beschwerden des Patienten mit negativen Befunden seiner Untersuchungen konstrastieren (das gilt auch für Laborbefunde). Der Arzt muß aber den Mut haben, die Organdiagnostik vorläufig zu beenden, wenn diese nichts ergibt und wenn die Beschwerdeschilderung des Patienten an funktionelle Störungen denken läßt. Umgang mit dem Kranken – Behandlung Daß der Arzt „nichts gefunden hat“, faßt der Patient mit funktionellen Beschwerden oft zwiespältig auf: Er ist zunächst erleichtert, aber letztlich doch ratlos. Der Arzt muß den Patienten über die Natur funktioneller Beschwerden aufklären, ihm Sicherheit vermitteln und Verständnis zeigen. Sodann ist über die Lebenssituation, über Gewohnheiten und persönlichkeitseigene ReaktiDeutsches Ärzteblatt 96, Heft 3, 22. Januar 1999 (41) A-129 M E D I Z I N EDITORIAL/FÜR SIE REFERIERT onsweisen zu sprechen. Wenn zu einem ärztlichen Gespräch Zeit oder Gelegenheit fehlen, muß der Patient an einen Kollegen überwiesen werden. Aus dem ärztlichen Gespräch ergeben sich Hinweise für die Beratung hinsichtlich Tagesund Wochenablauf, Schlafrhythmus, Alkoholund Nikotingebrauch, Medikamentengewohnheiten und gegebenenfalls Konfliktsituationen. Meist kann dem Patienten so geholfen werden, nur zum Teil ist eingehende Psychotherapie notwendig. Psychopharmaka sind selten indiziert, Physiotherapie um so mehr. Kuren sind im allgemeinen nicht angezeigt. Die Einzelheiten hierzu werden in den speziellen Beiträgen gebracht. Vorgesehen sind zunächst Arbeiten über funktionelle Herz-, Atmungs-, Magen- und Urogenital-Störungen. Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 1999; 96: A-128–130 [Heft 3] Literatur 1. Rudolf G, Henningsen P: Somatoforme Störungen. Stuttgart, New York: Schattauer-Verlag, 1998. 2. Schüßler G: Psychosomatik, Psychotherapie. Lorch: Unimed Verlag, 1995. 3. Tölle R: Psychiatrie. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1996. Anschrift des Verfassers Prof. Dr. med. Rainer Tölle Klinik für Psychiatrie der Westfälischen Wilhelms-Universität Albert-Schweitzer-Straße 11 48149 Münster Bei der WHO-Studie zum Passivrauchen fehlt die statistische Signifikanz der Ergebnisse Zwischen Passivrauchen und Lungenkrebsrisiko wird ein möglicher Zusammenhang diskutiert. Eine Forschergruppe um Paolo Bofetta von der Internationalen Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation führte zusammen mit zwölf Kollaborationszentren in sieben europäischen Ländern (Schweden, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Portugal, Spanien und Italien) die in Europa bisher umfangreichste multizentrische Fall-Kontrollstudie zu diesem Fragekomplex durch. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von 1988 bis 1994. 650 Nichtraucher mit Lungenkrebs und 1 542 Nichtraucher ohne Befund bis zu einem Höchstalter von 74 Jahren wurden nach ihren Tabakrauchbelastungen zu Hause und am Arbeitsplatz befragt. Als Nichtraucher qualifizierten sich nur Studienteilnehmer, die nicht mehr als insgesamt 400 Zigaretten während ihres bisherigen Lebens geraucht hatten. Bei einem Teil der Studienteilnehmer wurden die Angaben zum eigenen Rauchverhalten durch Parallelbefragung der nächsten Verwandten überprüft, um eine fehlerhafte Klassifikation möglichst auszuschließen. Auch Störfaktoren wurden kontrolliert. A-130 Die Ergebnisse lassen keine klare Schlußfolgerung über die Kausalität von Passivrauchbelastung und Lungenkrebsrisiko zu. Nichtrauchende Ehepartner, die mit einem rauchenden Partner zusammenlebten, hatten eine Risikoerhöhung von 1,16 (relatives Risiko 0,93 bis 1,44 bei 95 Prozent Vertrauensintervall Cl). Für Nichtraucher, die mit rauchenden Kollegen im Betrieb zusammenarbeiteten, lag die Risikoerhöhung bei 1,17 (95 Prozent Cl = 0,94 bis 1,45). Diejenigen Personen, die zu Hause und am Arbeitsplatz tabakrauchexponiert waren, hatten trotz kombinierter Belastung ein vergleichsweise niedrigeres Risiko von 1,14 (95 Prozent Cl = 0,88 bis 1,47). Sämtliche Risikoerhöhungen waren nicht statistisch signifikant. Die Risikoerhöhungen differierten deutlich zwischen den einzelnen Studienzentren. Während in Stockholm, Lissabon und Porto bei kombinierten Belastungen am Arbeitsplatz und zu Hause mehr als eine Verdoppelung des Lungenkrebsrisikos ermittelt wurde, lag das relative Risiko in Bremen/Frankfurt, Paris und Turin mit < 1 noch unter dem Null-Risiko. An anderer Stelle der Studie sagen die im Forschungsteam vertrete- (42) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 3, 22. Januar 1999 nen Autoren Jöckel und Wichmann, daß eine solche Korrelation auf eine Absenkung des Erkrankungsrisikos schließen läßt. Wegen der relativ geringen Tabakrauchbelastung in Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen Räumen konnten keine Risikoerhöhungen durch diese Belastungsquellen ermittelt werden. Auch bei Nichtrauchern, deren häusliche oder außerhäusliche Exposition am Arbeitsplatz mindestens fünfzehn Jahre vor dem Befragungszeitraum beendet war, ließ sich kein erhöhtes relatives Risiko feststellen. Dagegen suggeriert der Zusammenhang von Tabakrauchexposition während Kindheit und Jugend und Lungenkrebsrisiko sogar einen protektiven Effekt. In neun der zwölf Kollaborationszentren wurde ein relatives Risiko von < 1 ermittelt (95 Prozent Cl = 0,64 bis 0,96). Dieses Ergebnis erreichte als einziges statistische Signifikanz. Die Autoren warnen jedoch vor einer Fehlinterpretation dieses Befundes. zpa Boffetta P, Aguda A, Ahrens W et al.: Multicenter case-control study of exposure to environmental tobacco smoke and lung cancer in Europe. Journal of the National Cancer Institute 1998; 90: 1440 1449. Paolo Boffetta, M.D., M.P.H., International Agency for Research on Cancer, 150 cours Albert-Thomas, 69372 Lyon cedex 08, Frankreich.