Somatisierung – aktueller Stand der diagnostik und Therapie

Werbung

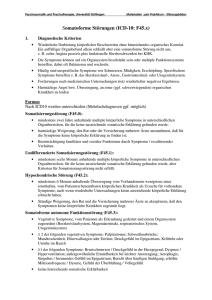

Topical Update María Angela Juanena, „Woher kommt mein Schmerz?“ (Acryl auf Leinen, Ausschnitt) S omatisierung stellt ein wichtiges Problem im medizinischen Bereich dar. Zum einen sind die Patientinnen und Patienten durch die körperlichen Beschwerden und die damit verbundenen Ängste belastet (vgl. dazu die neue Bezeichnung im DSM-5: Somatische Belastungsstörung), zum anderen werden durch rezidivierende Untersuchungen, die Chronifizierung begünstigen, Kosten verursacht, die für die Therapie fehlen. In jüngerer Zeit ist die S3-Leitlinie zum Umgang mit Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden erstellt worden. Sie wurde unter Mitwirkung von Vertretern verschiedener medizinischer, psychologischer und psychotherapeutischer Bereiche sowie von Patientenorganisationen erarbeitet. Ziel der Leitlinie ist es, Behandler dabei zu unterstützen, somatisch nicht hinreichend geklärte Körperbeschwerden besser und rascher diagnostizieren und behandeln zu Felicitas Matern Somatisierung – aktueller Stand der Diagnostik und Therapie VON PRIM. ASSOC. PROF. PRIV.-DOZ. DR. MARTIN AIGNER Leiter der Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Tulln, KLPU. Begriffe „Nicht-spezifische Körperbeschwerden“ werden vor allem in der Allgemeinmedizin diagnostiziert, da Symptome zunächst nicht einem spezifischen Krankheitsbild zugeordnet werden können. Der Begriff vermeidet vorschnelle Etikettierung als krankheitswertig. Klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, Klinische Abteilung für Spezielle Anästhesie und Schmerztherapie, Medizinische Universität Wien „Funktionell“ wird als Beeinträchtigung einer Organfunktion oder als Beeinträchtigung der zentralnervösen Verarbeitung der Beschwerdewahrnehmung verstanden. Funktionelle Syndrome sind in verschiedenen medizinischen Bereichen definiert, die Datenlage zur Validität der Konstrukte ist jedoch unzureichend. Von Patienten und Behandlern wird der Begriff „funktionelle Beschwerden“ gut angenommen. können, Fehlversorgung zu vermeiden und Funktionsniveau sowie Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. „Somatoforme Störungen“ gemäß ICD-10 zeichnen sich durch nicht hinreichend somatisch erklärbare Körperbeschwerden MAG. JULIA SONNLEITNER Schmerz nachrichten 11 Topical Update aus, die über sechs Monate anhalten und zu einer relevanten Funktionsbeeinträchtigung im Alltag führen. Es besteht eine auffallende Diskrepanz zwischen klinischem Befund und subjektivem Befinden der Patienten. Patienten erleben den Begriff „somatoforme Störung“ oft als stigmatisierend. u Mittel: Zwei oder mehr der unter B bezeichneten Symptome treffen zu. u Schwer: Zwei oder mehr der unter B bezeichneten Symptome treffen zu; zusätzlich multiple somatische Beschwerden (oder ein sehr schwer ausgeprägtes somatisches Symptom). Aktuelle Definition für die Somatische Belastungsstörung im DSM-5 Im DSM-5 wird die Bezeichnung „Somatische Belastungsstörung und verwandte Störungen“ verwendet. Personen mit verschiedensten körperlichen Symptomen können die Diagnose erhalten, wenn sie zusätzlich über maladaptive Gedanken, Gefühle und Verhalten berichten. Die Diagnose Hypochondrie wurde im DSM-5 aus Stigmatisierungsgründen fallengelassen. Bei der Somatischen Belastungsstörung sind gesundheitsbezogene Ängste inkludiert. Stehen jedoch die Krankheitsängste im Vordergrund, ist die Diagnose Krankheitsangststörung vorgesehen. Diagnostische Kriterien: Somatische Belastungsstörung A. Eines oder mehrere somatische Symptome, die belastend sind oder zu erheblichen Einschränkungen in der alltäglichen Lebensführung führen; B. Exzessive Gedanken, Gefühle oder Verhaltensweisen bezüglich der somatischen Symptome oder damit einhergehender Gesundheitssorgen, die sich in mindestens einem der folgenden Merkmale ausdrücken: 1. Unangemessene und andauernde Gedanken bezüglich der Ernsthaftigkeit der vorliegenden Symptome 2. Anhaltende, stark ausgeprägte Ängste in Bezug auf die Gesundheit oder die Symptome 3. Exzessiver Aufwand an Zeit und Energie, die für die Symptome oder Gesundheitssorgen aufgebracht werden C. Obwohl keines der einzelnen somatischen Symptome durchgängig vorhanden sein muss, ist der Zustand der Symptombelastung persistierend (typischerweise mehr als sechs Monate). DSM-5 bietet darüber hinaus Spezifizierungen an: u Mit überwiegendem Schmerz: (Äquivalent der „Schmerzstörung“ im DSM-IV, ICD-10: F45.4) u Andauernd: Ein chronischer Verlauf ist gekennzeichnet durch schwergradige Symptome, deutliche Beeinträchtigung und eine lange Dauer (über sechs Monate). u Leicht: Nur eines der unter B bezeichneten Symptome trifft zu. 12 Schmerz nachrichten DSM-IV unterscheidet Schmerzen in Verbindung mit psychologischen Faktoren, Schmerzen in Verbindung mit medizinischen Faktoren und Schmerzen, bei denen beide Faktoren eine Rolle spielen. In der Praxis lässt sich diese Unterscheidung meist nur ungenügend treffen, psychologische Faktoren scheinen alle Arten von Schmerz zu betreffen. DSM-5 sieht für eine Gruppe von Patienten die Kategorie Somatische Belastungsstörung vor, für andere kann die Diagnose „Psychologische Faktoren bei medizinischen Erkrankungen“ oder „Anpassungsstörung“ passender sein. Differentialdiagnostisch zu beachten ist auch die Konversionsstörung (Störung mit funktionellen neurologischen Symptomen): Bei der Somatischen Belastungsstörung wird durch die Symptome ein Leidensdruck verursacht, bei der Konversionsstörung steht vor allem der Funktionsverlust – beispielsweise einer Gliedmaße – im Vordergrund. Überblick: Funktionelle Syndrome Die Diagnosekriterien für die funktionellen Syndrome sind: Reizdarmsyndrom (RDS, IBS) 1. Chronische (> drei Monate) anhaltende Beschwerden (z. B. Bauchschmerzen, Blähungen), die von Patienten und Ärzten auf den Darm bezogen werden und in der Regel mit Stuhlgangsveränderungen einhergehen. 2. Die Beschwerden begründen, dass der Patient Hilfe sucht und/oder sich sorgt. Die Lebensqualität wird durch die Beschwerden relevant beeinträchtigt. 3. Es liegen keine für andere Krankheitsbilder charakteristischen Veränderungen vor, welche wahrscheinlich für diese Symptome verantwortlich sind. Chronic-Fatigue-Syndrom (CFS) Ausschlussdiagnostik: Diese stellt ein iatrogenes Schädigungs- bzw. Pathogenisierungspotenzial dar und hat keinen Nutzen für Therapie oder Ursachenfindung. Die Diagnose CFS/ME kann erwogen werden, wenn eine Person folgende Symptome aufweist (NICE clinical guideline 53): uMüdigkeit mit den folgenden Charakteristika: s neu aufgetreten bzw. mit einem definierten Beginn, s persistierend bzw. rezidivierend, s nicht erklärbar durch andere Erkrankungen; s hat zu substanzieller Abnahme des Aktivitätsniveaus geführt; s charakterisiert durch Auftreten von Erschöpfung bzw. Abgeschlagenheit nach Anstrengung (typischerweise verzögert, z. B. über mindestens 24 Stunden, mit langsamer Erholung über mehrere Tage) UND mindestens eines der folgenden Symptome: u Schlafschwierigkeiten (Insomnie, Hypersomnie); u nicht erholsamer Schlaf, gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus; u multiple Muskel- bzw. Gelenkschmerzen ohne Hinweise auf Entzündung; uKopfschmerzen; u schmerzhafte Lymphknoten ohne tastbare Vergrößerung; uHalsschmerzen; u kognitive Dysfunktion, z. B. Denk- und Konzentrationsschwierigkeiten, beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis, Wortfindungsstörungen, Schwierigkeiten bei Planungs- bzw. organisatorischen Überlegungen und Informationsverarbeitung; u Körperliche oder mentale Anstrengung verschlimmert die Symptome; u allgemeine Abgeschlagenheit oder grippeähnliche Symptome; u diffuser Schwindel und/oder Übelkeit; u Palpitationen ohne definierte kardiale Erkrankung. Multipes Chemikalien-Unverträglichkeitssyndrom (MCS) Für die Diagnose bestehen folgende Voraussetzungen: u dokumentierte chemische Exposition; u multiple Symptome in mehr als einem Organsystem; Topical Update u Rezidiv und Exazerbation bei Exposition gegenüber Chemikalien verschiedenster Struktur und Wirkmechanismen; u normaler körperlicher Befund am Beginn der Erkrankung; u Symptome bei niedrigsten Expositionen, bei denen die Allgemeinbevölkerung keine Reaktion zeigt. Fibromyalgiesyndrom (FMS) Chronische Schmerzen in mehreren Körperregionen („chronic widespread pain“, CWP): Länger als drei Monate bestehende Schmerzen in: s Achsenskelett (Halswirbelsäule oder vorderem Brustkorb oder Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule) und s rechter Körperhälfte und linker Körperhälfte und s oberhalb der Taille und unterhalb der Taille (oder sieben von 19 vorgegebenen Schmerzorten im Widespread Pain Index WPI, dt: Regionale Schmerzskala) Die AWMF-Leitlinie verlangt zusätzlich: u Müdigkeit (körperlich und/oder geistig) und u Schlafstörungen und/oder nicht-erholsamen Schlaf und u Schwellungs- und/oder Steifigkeitsgefühl in Händen und/oder Füßen und/ oder Gesicht. u Ausschluss einer körperlichen Erkrankung, welche das typische Symptommuster ausreichend erklärt. Chronic Pelvic Pain (CPP) Chronischer Unterbauchschmerz der Frau: u andauernder, schwerer und quälender Schmerz; u Dauer länger als sechs Monate; u zyklisch, intermittierend-situativ oder nicht zyklisch chronisch. u Der Schmerz führt zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität. u Es können sowohl körperliche Veränderungen/Störungen als überwiegend ursächlich angesehen werden als auch emotionale Konflikte oder psychosoziale Belastungen. Epidemiologie Nicht-spezifische, funktionelle und somatoforme Körperbeschwerden werden von 20 Prozent der Patienten in der hausärztlichen Praxis beklagt. In der Allgemeinbevölkerung sind etwa vier bis zehn Prozent 14 Schmerz nachrichten betroffen. In Spezialambulanzen wird von einem Anteil von etwa 50 Prozent nicht-spezifischer Körperbeschwerden ausgegangen, in der psychosomatischen Versorgung werden Häufigkeiten bis über 70 Prozent berichtet. Die Beschwerden werden von Frauen deutlich häufiger angegeben (Geschlechterverhältnis 1,5–3 : 1). In kultureller Hinsicht bestehen Unterschiede vor allem bezüglich der Art und Lokalisation der Beschwerden, subjektiver Erklärungsmodelle und des Beschwerdeausdrucks. Versorgungssituation in Österreich Bei Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden wird die Störung durchschnittlich erst nach drei bis fünf Jahren diagnostiziert und eine störungsspezifische Behandlung eingeleitet. Die psychosomatische Grundversorgung wird in Österreich einerseits durch Allgemeinmediziner und Mediziner aller Fachrichtungen, die ihre Kompetenzen im Rahmen eines freiwilligen berufsbegleitenden Weiterbildungsangebots der Österreichischen Ärztekammer (seit etwa 20 Jahren drei Diplommodule/ Psy-Curricula: Psychosoziale Medizin – Psy I, entspricht der deutschen Psychosomatischen Grundversorgung, Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin) erworben haben, und andererseits durch Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin (eingeführt 2007), die diese Kompetenzen im Rahmen ihrer Ausbildung erhalten, wahrgenommen. Im Bereich der Schmerztherapie wurde zur Ausbildung der Ärzte über die fächerspezifischen Kompetenzen hinaus das Ärztekammerdiplom „Spezielle Schmerztherapie“ geschaffen. Behandlungsempfehlungen im Rahmen der Leitlinie Bio-psycho-sozialer Ansatz und kooperative, strukturierte, koordinierte Versorgung Empfehlenswert ist ein bio-psycho-soziales Behandlungskonzept zu verfolgen, da eine somatische Fixierung der Patienten durch eine einseitig medizinische Vorgehensweise der Ärzte verstärkt wird. Die Behandlung sollte im Rahmen eines Behandlungsplans in enger Kooperation zwi- schen Hausärzten und anderen Behandlern erfolgen. Als wirksam erwiesen haben sich psychiatrische Konsultationen in der Hausarztpraxis (Kooperation), der Einsatz von Case Managern (Koordination) oder intensiver Begleitung („nurse practitioners“) sowie ein gestuftes Vorgehen in Abhängigkeit von Verlauf und Schweregrad (gestufte Versorgung). Die therapeutische Beziehung Patienten haben hohe Erfolgserwartungen an ihre Ärzte. Besonders der Wunsch nach Ursachenfindung bleibt oft unerfüllt und Behandlungen bringen nicht den erwarteten Erfolg. Die idealisierende Haltung den Behandlern gegenüber schlägt dann in Enttäuschung um und die Betroffenen suchen neue Angebote. Es kommt zu zahlreichen Therapieabbrüchen mit Frustrationserlebnissen auf beiden Seiten („doctor shopping“). Behandler erleben die Interaktion mit den Patienten meist als schwierig, zeitaufwendig und fühlen sich durch die überhöhten Erwartungen unter Druck gesetzt. Es besteht die Gefahr – aufgrund eigener hoher Ansprüche oder durch die unkritisch angenommene Idealisierung des Patienten –, sich zu Versprechen hinreißen zu lassen, die später nicht eingelöst werden können. Das Resultat ist, dass Patienten als fordernd und vorwurfsvoll erlebt werden und sich Gefühle der Überforderung, Ärger, Unsicherheit oder Frustration einstellen. Diese Entwicklung schlägt sich in negativen Handlungstendenzen nieder, beispielsweise invasiver (Mehrfach-)Diagnostik und -Therapie, darin, dem Patienten weniger Aufmerksamkeit zu schenken, Therapien zu verwehren, Beschwerden zu bagatellisieren oder einer vorwurfsvollen, ärgerlichen Einstellung den Patienten gegenüber bis hin zu abwertenden, stigmatisierenden Bezeichnungen. Diese Interaktionen sollten selbstkritisch reflektiert werden: Wichtig ist es, die Selbstverantwortung der Patienten zu betonen, realistische Erfolgserwartungen gemeinsam zu erarbeiten und vor allem an einer partnerschaftlichen Haltung zu arbeiten. Eine tragfähige therapeutische Beziehung stellt das zentrale Behandlungselement dar. Es empfiehlt sich, ausreichend Zeit und Geduld in ihren Aufbau zu investieren. Da- Tabelle 1: Empfehlungen zur effektiven Kommunikation Zuversicht vermitteln Beruhigend einwirken, aber Beschwerden nicht bagatel- lisieren; hohe Erwartungen relativieren, Druck und Idea- lisierung nicht übernehmen Transparenz Patienten in den therapeutischen und diagnostischen Prozess einbeziehen; Entscheidungen transparent machen, aber nicht bei medizinischen Themen „hängen bleiben“ Psycho-soziale Paralleldiagnostik Psycho-soziale Aspekte erfragen, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Symptomatik stehen, aber die körperliche Ebene nicht vernachlässigen Beschwerden annehmen und subjektive Krankheits- theorien erfragen Beschwerden und Beeinträchtigungen annehmen und Verständnis dafür ausdrücken; subjektive Krankheitsmodelle erfragen, aber nicht unkritisch übernehmen Engagement und Verbindlichkeit zeigen Falls sich ein Impuls zu raschem Handeln bemerkbar macht, sollte dieser sorgfältig reflektiert werden. zu gehört auch, dem Patienten gegenüber Empathie zu entwickeln und diese auch immer wieder zu kommunizieren (Tabelle 1). Die Betroffenen haben meist zahlreiche Vorerfahrungen mit Desinteresse und Ablehnung gemacht und negative Erwartungen aufgebaut. Schweregradgestufte Behandlung auf Basis der psychosomatischen Grundversorgung Die Behandlung von Patienten sollte schweregradgestuft auf Basis der psychosomatischen Grundversorgung durchgeführt werden. Allgemeine Therapieziele sind die Verbesserung der Lebensqualität, Verhinderung von Chronifizierung und Selbstschädigung, Begleitung bei bereits eingetretener Chronifizierung, Entwicklung eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells, Entwicklung von Bewältigungsmöglichkeiten, gegebenenfalls Motivation und Überweisung in Psychotherapie. Allgemeine therapeutische Basismaßnahmen u Nach drei Monaten Behandlungsdauer: Re-Evaluierung der Beschwerden, erneute Beurteilung des Schweregrads und eventuell Modifikation der Behandlung (z. B. Hinzuziehen weiterer somatischer und psycho-sozialer Fachleute). u Therapieziele und -maßnahmen sollten gemeinsam erarbeitet werden, realis- tisch und konkret sein. Es empfiehlt sich, Therapieziele abzustufen, nach Prioritäten zu ordnen und schriftlich zu fixieren. In regelmäßigen Bilanzgesprächen kann die Zielerreichung evaluiert und angepasst werden. Mitarbeit und Eigenverantwortung der Patienten sollen gefördert werden, ebenso körperliche und soziale Aktivität. u Die Beschwerden sollten positiv formuliert werden (z. B. „nicht-spezifisch“, „funktionell“) und eine entsprechende Diagnose erläutert werden. Psychophysische Zusammenhänge sollten anschaulich erklärt werden. u Erst nach kritischer Nutzen-Risiko-Abwägung sollten Medikamente begleitend zum Einsatz kommen, mit dem Ziel einer Symptomlinderung und zeitlich begrenzt. Die Erwartungen der Patienten diesbezüglich sollten exploriert werden. u Die Bestätigung von Arbeitsunfähigkeit sollte zurückhaltend gehandhabt werden. Bei leichteren Verläufen kann – um eine spontane Besserung zu fördern – eine befristete Arbeitsunfähigkeit mit Wiedervorstellungstermin ausgestellt werden (z. B. sieben Tage). Psychotherapeutische Behandlung Psychotherapeutische Behandlung ist vor allem bei schwereren Verläufen indiziert und stellt eine zusätzliche Behandlungs- maßnahme dar. Am wirksamsten zeigen sich Interventionen der Kognitiven Verhaltenstherapie. Bei der Zuweisung sollte beachtet werden: u Die Überweisung sollte vorbereitet und nachbesprochen werden. Oft stellt die Motivation zur Psychotherapie ein eigenes Behandlungsziel dar. u Nach Übereinkunft mit dem Patienten sollten Gespräche zwischen Psychotherapeut und Arzt stattfinden. u Patienten sollen sich durch die Überweisung nicht „weggeschickt“ fühlen: Die kontinuierliche hausärztliche Betreuung soll weiter bestehen bleiben. u Ob eine Psychotherapie ambulant, teilstationär oder stationär erfolgen soll, sollte aufgrund klinischer Kriterien geprüft werden. Zur Indikationsstellung ist die ambulante/konsiliarische Vorstellung des Patienten notwendig. Medikamentöse Therapie Antidepressiva Antidepressiva können im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes empfohlen werden. Bei schwereren Verläufen ohne Schmerzdominanz sollte die zeitlich begrenzte Gabe nur bei relevanter psychischer Komorbidität erfolgen. Anxiolytika, Hypnotika/Tranquilizer, Neuroleptika Ohne entsprechende Komorbidität sollten bei Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden keine Anxiolytika, Hypnotika/ Tranquilizer oder Antipsychotika gegeben werden. Es besteht derzeit keine ausreichende Evidenz für Wirkungsvorteile, sondern nur die Gefahr von Nebenwirkungen. Opioidhaltige Analgetika und Benzodiazepine Die langfristige Gabe von opioidhaltigen Analgetika und Benzodiazepinen ist bei nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Schmerzarten nicht indiziert, da sie Risiken hinsichtlich der Entwicklung einer Abhängigkeit bzw. einer gelernten (psychologischen) oder adaptiven (physiologischen) Toleranz bergen. Bei Patienten mit bestehender Medikation sollte ein Entwöhnungsversuch unternommen werden. Schmerz nachrichten 15