Beziehungsgestaltung als spezifische - psychotherapie

Werbung

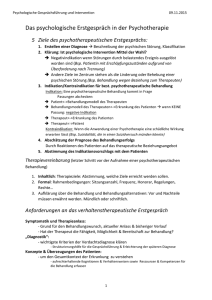

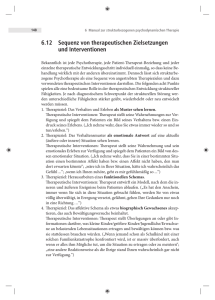

WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 359 VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 2000, 21. JG. (4), 359-380. BEZIEHUNGSGESTALTUNG ALS SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN MARTIN WENDISCH Tübinger Akademie für Verhaltenstherapie (TAVT) ZUSAMMENFASSUNG. Therapeutische Beziehungsgestaltung kann auf unterschiedlichsten Ebenen diskutiert werden. Es kann um die Definition eines guten Basisverhaltens gehen, oder um das Bild darüber, wie direkt ein Therapeut auf einen Patienten Einfluss nimmt. Es kann aber auch um Konzepte über gut angewendete Methoden gehen oder um Leitlinien darüber, wie man in spezifischen Beziehungen Wirkungen entfaltet. In diesem Artikel wird die Auffassung begründet, dass ein einfaches Konzept nur auf einer hohen Abstraktionsebene ausreichend ist und klinisch relevante Konzepte formuliert werden sollten, mit denen sich die tägliche Erfahrung schwieriger Therapieverläufe und die Verstricktheit in Beziehungsmuster angemessen darstellen lässt. Ein vorbereitender Beitrag dazu kann sein, über das Modell einer guten Beziehung hinauszugehen und zu einer Beschreibung von vier Ebenen zu kommen, die parallel in unterschiedlichen Beziehungsmustern eine Rolle spielen. SCHLÜSSELWÖRTER: Beziehungsgestaltung, Beziehungstest, Therapeut-PatientBeziehung, Basisverhalten, Beziehungsmuster, Beziehungskonflikt, Ressourcen THE INTERACTIONAL BEHAVIOR OF A THERAPIST AS A SPECIFIC INTERVENTION ON FOUR DIFFERENT LEVELS ABSTRACT. The relevance of the therapist-patient relationship can be discussed from various perspectives: What are the indicators of a good relationship? What conceptual frame of the therapist-patient-relationship is needed to describe effective interactional strategies? Is it enough to describe the therapistpatient-relationship as a process of well performed intervention methods? 1s it necessary to overcome the common factors model of research and to develop a model of different relationship patterns? It is the aim of the present paper to utilize the basic research in psychology of communication and the basic terms of treatment of personality disor- VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 360 ders to develop an understanding of eight prototypes of therapist-patientrelationship. It is worked out for one interactional pattern that the therapist can plan his Intervention on four different levels: 1.) disorder level; 2.) ressource activation level; 3.) explication of specific interpersonal conflicts, and 4.) coping with interactional tests. Key words: therapist-patient-relationship, interactional basic behavior, patterns of relationship, interpersonal conflicts, ressource activation, interactional tests nellen Geschehens ist und sich diesem letztlich nicht entziehen kann. Er sieht sich als Beziehungspartner 1. EINLEITUNG und als Teil des Beziehungsgeschehens des Patienten, um die spezifiHinsichtlich des Umgangs mit der schen Fallen und Zwänge dieser therapeutischen Beziehungsgestal- Beziehung zu bearbeiten. Die Thetung sind immer wieder zwei Grund- rapie wird hier als ein Entwicklungshaltungen zu erkennen, die ich als prozess gesehen, in dem es neben methodenorientierte und als bezie- konkreten Problemen um die Klärung hungsorientierte Haltung bezeichnen und Beeinflussung zentraler möchte. Beziehungsschemata geht. Um dies In der methodenorientierten Hal- zu können, benötigt der Therapeut tung wird diejenige therapeutische sowohl Wahrnehmungen als auch Beziehung als gut definiert, in der Theorien darüber, wie er die Art von bestimmte Behandlungsmethoden Beziehung erkennen kann, in die er konsequent in der Therapie vertreten involviert ist und welche Interventionen werden und Einwände der Patienten zur Beeinflussung von Beziegeschickt und flexibel aufgegriffen hungsmustern sinnvoll sind. werden, um die Interventionstechnik In diesem Artikel wird die Auffasauf den Patienten bezogen begründen sung begründet, dass diese sehr unzu können. Der Therapeut benötigt in terschiedlichen Haltungen beide ihre diesem Kontext vor allem Berechtigung haben und gleichzeitig störungsspezifisches interven- jede für sich verkürzt wäre, da sich die tionswissen. Erwartungen von Patienten an einen Das therapeutische Ideal, das Therapeuten sehr stark unterscheiden. dieser Haltung entspricht, ist Ausbildungsteilnehmer in der vergleichbar mit einem Chirurgen oder Verhaltenstherapie kritisieren an ihrer einem Managementtrainer, der aus Ausbildung, dass sie zwar sehr viel einer gewissen Distanz Schnitte setzt methodische Kenntnisse erwerben, oder Strategien anwendet, um nach jedoch nur ein unzureichendes dem Prinzip der minimalen Verständnis von therapeutischer Intervention den Patienten so Beziehungsgestaltung erwerben und schnell wie möglich wieder aus einem darüber, wie man mit Patienten umüberschaubaren Lernprozess in die geht, wenn sich die störungsbezoSelbsthilfe zu entlassen. Die beziehungsorientierte Haltung besteht in der Erkenntnis, dass der Therapeut Teil eines interaktio WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 361 genen Interventionen und Argumentationen erschöpft haben. Diese Methodenzentriertheit in der Ausbildung spiegelt sich auch im aktuellen Forschungsstand wieder. 2. EMPIRISCHE BEFUNDE UND DIE DEFINITION EINES „GUTEN" BASISVERHALTENS Die Rolle der therapeutischen Beziehung ist in der Verhaltenstherapie aus guten Gründen zugunsten eines primär problemspezifischen Denkansatzes lange Zeit vernachlässigt worden. Dagegen war in der psychoanalytischen Tradition die therapeutische Beziehung zum zentralen Medium jeder therapeutischen Veränderung gemacht worden. Es galt die Annahme, dass jede Störung und jedes Symptom sich im Verlaufe einer Durcharbeitung der dahinter stehenden Emotionen und Konflikte in der therapeutischen Beziehung auflösen würde. Erst mit zunehmender Verbreitung der psychoanalytischen Therapie auf alle Indikationsbereiche wurden die Grenzen dieser Auffassung deutlich. Oft bestanden Symptome nach langjähriger Beziehungsarbeit fort und hatten eine Eigendynamik, die nur bedingt mit psychoanalytischen Mitteln verändert werden konnten. Genau an dieser Stelle setzte die Verhaltenstherapie an, in der mit zunächst sparsamen theoretischen Mitteln praktische Veränderungsmöglichkeiten für die verschiedensten Störungen erprobt und außerordentlich erfolgreich angewendet wurden. In zunehmend mehr Indikationsbereichen, so zum Beispiel anfangs bei hyperkinetischen Kindern, Sexualstraftätern. Anorexie, selbst unsicheren Patienten etc., wurden spezifische Behandlungsmethoden entwickelt, mit denen auch diejenigen Patienten Erfolge erreichen konnten, die vorher als therapieresistent gegolten halten. Der problemspezifische störungsbezogene Denkansatz hat sich bis heute erfolgreich in allen Indikationsbereichen fortgesetzt, so dass ein spezifisches Verständnis der therapeutischen Beziehung in der Verhaltenstherapie manchen Verhaltenstherapeuten entbehrlich zu sein scheint. Ein Überdenken dieser Haltung setzte nicht zuletzt mit den Ergebnissen der Literaturanalyse von Orlinsky und Howard (1986) ein. In dieser außerordentlich umfangreichen Literaturstudie wurden positive Zusammenhänge zwischen Prozessmerkmalen der Therapie und dem Erfolg der Therapie ausgezählt und verglichen. Bemerkenswert war, dass im Überblick weniger die Interventionen entscheidend für den Therapieerfolg waren als zunächst die Offenheit und Aufnahmebereitschaft auf Seiten des Patienten, zum zweiten die Güte der therapeutischen Beziehung im Erleben des Patienten und in dritter Linie die Partizipation des Patienten an problembezogenen Interventionen. Diese Ergebnisse legen in stärkerem Masse eine Berücksichtigung der therapeutischen Beziehung nahe, die sich nicht nur im problembezogenen Vorgehen des Therapeuten erschöpft, sondern auch spezifische Kompetenzen im Umgang mit der Beziehung erfordert. Scheinbar konterkariert werden diese Ergebnisse zum Beispiel durch Befunde von Sloane und Mitarbeitern (Sloane, Staples, Cristol, Yorkston & VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 362 Whipple, 1975), wonach die therapeutische Beziehung von den Patienten auch dann als sehr positiv beurteilt wird, wenn Verhaltenstherapeuten prob lern orientiert und direktiv arbeiten; oder durch den Befund von Schulte, Künzel, Pepping und Schulte-Bahrenberg (1991), dass bei ausgewählten Angstpatienten eine standardisierte Intervention nach Manual zu besseren Ergebnissen führt als eine individualisierte Behandlung. In diesem Sinne ist es auch naheliegend, wenn aus verhaltenstherapeutischer Sicht eine gute therapeutische Beziehung als natürlicher Nebeneffekt einer kompetent und flexibel angewendeten Interventionsmethode angesehen wird. So schlägt Hautzinger (1992) zum Beispiel für eine gute therapeutische Beziehung mit depressiven Patienten vor, strukturiert und transparent vorzugehen, aktiv Fertigkeiten und Strategien in der Therapie zu vermitteln und Selbstattributionen des Patienten aktiv zu fördern. Margraf und Schneider (1992) schlagen für die Gestaltung einer guten therapeutischen Beziehung mit Angstpatienten vor, eine präzise Vorbereitung auf die Konfrontationsübungen durchzuführen, den Patienten zum Selbstentdecken des Angstteufelskreises anzuleiten und Fehlinterpretationen körperlicher Prozesse immer wieder aufzugreifen und durch den Patienten korrigieren zu lassen. Bennun und Schindler (1988) stellen fest, dass die therapeutische Beziehung dann vom Patienten als gut erlebt wird, wenn er den Therapeuten als sympathisch, direktiv und kompetent einschätzt. Schindler (1991) konnte belegen, dass in der Anfangsphase der Therapie ein aktiv strukturierendes und explorierendes Verhalten des Therapeuten vom Patienten als hilfreich erlebt wird und im weiteren Therapieverlauf ein eher unterstützendes und konfrontierendes Verhalten. Ebenso konnte belegt werden, dass die Einschätzung der therapeutischen Beziehung im Erstgespräch bereits deutlich mit dem späteren Therapieerfolg korreliert (siehe dazu auch: Regli, Bieber, Mathier & Grawe, in diesem Heft). Auch für die Beziehung zwischen Hausarzt und Patient konnte nachgewiesen werden, dass misslingende Kommunikation in 70% der Fälle vorkam, in denen Patienten Kunstfehlerprozesse anstrengten (Beckmann, Markakis, Suchman & Frankel 1994). Ein ebenfalls interessanter Befund ist die Tatsache, dass Patienten mit einem hohen Autonomiebedürfnis ein grundsätzlich weniger direktives Vorgehen brauchen als Patienten mit einem niedrigen Autonomiebedürfnis (Beutler, Machado & Altstedter 1994). Auf dieser Abstraktionsstufe bleibt das Verständnis der therapeutischen Beziehung jedoch insgesamt unspezifisch. Der Umgang mit der therapeutischen Beziehungsgestaltung besteht entweder in methodischen Anleitungen zur „guten" Anwendung von Methoden oder in einem unspezifischen Uniformitätsverständnis therapeutischer Beziehungen (common factors). Grawe (1992) konstatiert, dass ein unspezifisches Verständnis solange ausreicht, wie eine gute therapeutische Beziehung sich „von selbst" einstellt, dass jedoch bei einer gestörten therapeutischen Beziehung spezifische Aktivitäten von Seiten des Thera- WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 363 peuten entfaltet werden müssen. Auch Schulz (2000) resümiert, dass die therapeutische Beziehung in ihrer spezifischen Wirksamkeit noch weiter erforscht werden muss. Durch eine methodenzentrierte Haltung geraten Verhaltenstherapeuten in eine ähnliche Sackgasse wie vormals die Psychoanalytiker: Wenn ein Patient auf bestimmte Behandlungsmethoden nicht anspricht, sie ablehnt, keine Ziele benennen kann oder sich verstärkt mit dem Therapeuten als Person auseinandersetzt anstatt sich auf die Interventionen einzulassen, dann gilt der Patient schnell als unmotiviert oder eben nicht therapiefähig, anstatt die eigene Methodik zu überdenken. In den verhaltenstherapeutischen Lehrbüchern tauchen solche Probleme auch folgerichtig gar nicht erst auf und in Studien erscheinen diese Patienten nur als drop-outs oder non-responder. Schließlich beruhen ja die zum Teil erheblichen Erfolgsraten bei Interventionsstudien vor allem darauf, störungsbezogene „reine" Patienten zu selegieren, die dementsprechend überdurchschnittlich profitieren. Dies spricht dann für die Intervention, aber nicht für die klinische Validität der Studie. Es wird dementsprechend auch festgestellt, dass dem Einfluss multipler Komorbiditäten auf die Therapieplanung empirisch bisher kaum angemessen Rechnung getragen wurde (Maser & Cloninger 1990). Eine Einbeziehung aller Schwierigkeiten von Patienten erfordert die systematische Erfassung beziehungsspezifischer Konflikte und interpersoneller Teufelskreise in der individuellen Fallanalyse. Wesentliche Impulse hierzu gehen aktuell von der Erforschung zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen aus. Wenn man einmal annimmt, dass Persönlichkeitsstörungen komplexe Beziehungsstörungen sind und zum zweiten der Tatsache Rechnung trägt, dass eine durchschnittliche Komorbidität von Persönlichkeitsstörungen mit 11% in der Normalbevölkerung bis über 60% bei klinischen Gruppen belegt ist (Fydrich, Schmilz, Dietrich, Heinicke & König, 1994), dann müssen mindestens bei diesem Anteil neben kognitiven Interventionen gezielte Interventionen zur Verbesserung des Beziehungsgeschehens angewendet werden; und darüber hinaus: die therapeutische Beziehung selbst muss als korrigierende Beziehungserfahrung wirksam sein. Verlässt man einmal die empirische Befundlage zur Erforschung der therapeutischen Beziehung, so lässt sich jedoch auf einer klinischen Erfahrungsbasis eine unspezifische „gute" Grundhaltung beschreiben, die immer auch die Erfahrung des jeweiligen Urhebers enthält. Strupp beschreibt (1996), dass generell eine gewisse verbale Zurückhaltung aufSeiten des Therapeuten, eine Kontrolliertheit und Bewusstheit der eigenen Reaktionen und eine aktive Anteilnahme an den Äußerungen des Patienten hilfreich sind; insbesondere müsse sich der Therapeut negativer Kritik und abschätziger Äußerungen enthalten und eine Neugier des Patienten auf sich selbst fördern. Kanfer, Reinecker und Schmelzer (2000) setzen in den „Eleven laws of psychotherapy" die Akzente etwas anders, wenn sie einen Optimismus und aktive Lösungsorientierung als wesentlich VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 364 vorgeben, bei gleichzeitiger Bescheidenheit („spielen Sie nicht Gott"), einem Akzeptieren des Patienten als Experten für sein Verhalten und einer aktiv tobenden Haltung für Fortschritte. Beide Aussagen sehr erfahrener Therapeuten und Forscher stehen für den Versuch, diese gute und hilfreiche Grundhaltung definitorisch zu umreißen. Man könnte diesen Anteil wirksamer Beziehungsgestaltung im besten Sinne als Placebo-Anteil bezeichnen, da die geduldige, interessierte Anteilnahme und Unterstützung sicher zu den wesentlichen menschlichen Grundbedürfnissen zählt und damit heilsam ist. Als Fazit lässt sich festhalten, dass ein empirisches Verständnis spezifischer therapeutischer Beziehungen noch nicht vorliegt und dass es zunächst einer weiteren Systematisierung der klinischen Erfahrung bedarf, um ein solches spezifisches Verständnis zu entwickeln. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass therapeutisches Handeln wieder ausschließlich als Beziehungsintervention verkürzt wird. Aus der klinischen Praxis kann man annehmen, dass für manche Patienten ein primär störungsspezifisches Vorgehen die beste Beziehungsgestaltung darstellt, für andere Patienten die unspezifische „gute" Anteilnahme im Vordergrund steht und für wieder andere Patienten die Anteilnahme nicht ausreicht, sondern um eine spezifische unterstützende Komponente oder durch ein konfliktspezifisches Vorgehen ergänzt werden muss. Möglicherweise sind bei bestimmten Patienten aber auch alle diese Komponenten im gesamten Therapieverlauf von unterschiedli cher Bedeutung. Psychotherapeuten können sich auf keinen Fall auf eine störungsspezifische Kernkompetenz zurückziehen. 3. BASISKONZEPTE DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG IN DER VERHALTENSTHERAPIE UND DIE SETTING-FRAGE Auf dem Hintergrund unterschiedlicher konzeptueller Entwicklungsphasen der Verhaltenstherapie hat Laireiter (1995) unterschiedliche Konzepte der therapeutischen Beziehung abgeleitet. Diese Konzepte werden oft auch je nach Setting und therapeutischem Stil nebeneinander verwendet. Unterscheiden lassen sich eine lerntheoretische Phase, eine kognitive Phase und eine interaktionelle Phase. Diese sind nach Laireiter (1995) noch um eine vierte 'interpersonale’ Phase zu erweitern. Auf einem lerntheoretischen Hintergrund erscheint der Therapeut vorwiegend als angstreduzierender Stimulus, als Verstärker und als Modell. Die Therapie wird in der lerntheoretischen Perspektive vorwiegend als begrenzter, auf bestimmte Ziele bezogener, Lernprozess aufgefasst. Der Therapeut hat primär die Aufgabe ein angstfreies Klima zu schaffen. Angstreduktion ist Stimuluskontrolle im Sinne des klassischen Konditionierens. Zum zweiten soll der Therapeut den Patienten für Fortschritte im Lernprozess belohnen. Der Therapeut nimmt insofern direkt Einfluss auf das Verhalten des Patienten, der für Annäherungen an das gewünschte Verhalten verstärkt wird. Exemplarisch hierfür steht z.B. die direkte Bearbeitung des interaktionellen Verhaltens in Rollenspielen WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 365 nach Ullrich und Ullrich de Muynck (1998) oder Desensibilisierungsmethoden (siehe z.B.: Florin, 1978). In der Perspektive des kognitiven Paradigmas und des Problemlöseparadigmas bekommt der Therapeut eine etwas andere Funktion: er versteht sich primär als Moderator eines Veränderungsprozesses und leistet Hilfe zur Selbsthilfe, indem er den Patienten zur Lösung der eigenen Probleme nach einer bestimmten kognitiven Vorstellung (z.B. dem Problemlöseparadigma oder Modellen typischer kognitiver Verzerrungen) anleitet. Gegenstand der Therapie sind immer noch Lernprozesse. aber primär kognitive Lernprozesse, in denen die Patienten durch Fragen des Therapeuten gelenkt werden und lernen, ihre Aufmerksamkeit lösungsorientiert auszurichten und dysfunktionale Wahrnehmungen oder Bewertungen zu erkennen und in Verhaltensexperimenten zu prüfen. Die therapeutische Beziehung ist hier, ähnlich wie in der terntheoretischen Perspektive, auf einen zeitlich begrenzten und geziellen Lernprozess ausgerichtet; Jedoch ist das Verständnis der Beeinflussung weniger direkt, sondern mehr im Sinne einer angeleiteten Selbstveränderung zu sehen. Die Rolle des Therapeuten ist dementsprechend auch die des Experten für das Lösen von Problemen. Exemplarisch hierfür stehen die Kognitive Therapie nach Beck oder der Selbstmanagement-Ansatz nach Kanfer, in denen der lerntheoretische und der Problemlöseansatz verbunden werden. Die dritte Phase im Verständnis der therapeutischen Beziehung in der Verhaltenstherapie wurde durch die Ergebnisse von Grawe, Caspar und Ambühl (1990) eingeleitet, wonach eine „interaktionelle Verhaltenstherapie", in der sich der Therapeut auf die wichtigsten positiven Beziehungsziele/Bedürfnisse des Patienten einstellt, einer bloßen Anwendung verhaltenstherapeutischer Methoden („Breitspektrum-Verhaltenstherapie“) und auch einer auf Anteilnahme und Empathie basierenden Gesprächstherapie überlegen ist. Grawe (1992) konnte auch nachweisen, dass interaktionell arbeitende Verhaltenstherapeuten im Vergleich mit anderen Verhaltenstherapeuten und Gesprächstherapeuten die besten Beurteilungen von Patienten in der Beziehungsqualität erhielten. Das Mittel zur Erschließung solcher individuellen übergeordneten Bedürfnisse sind die Analyse des nonverbalen Interaktionsverhaltens und die Plananalyse nach Caspar (1996), bzw. die schematheoretische Analyse nach Grawe, Grawe-Gerber, Heiniger, Ambühl und Caspar (1996). Diese Oberpläne (z.B.: Sei fürsorglich.) werden aktiv durch den Therapeuten komplementär bzw. ressourcenorientiert bestätigt (z.B. Ich nehme Sie als sehr fürsorglichen Menschen wahr. Therapie kann für Sie Fürsorge sich selbst gegenüber sein.) Da sich die gesamte Therapieplanung an den individuellen Plänen des Patienten orientiert, ist dieser Prozess nur beschränkt planbar und heuristisch. Es wird ein primär verstehender und bestätigender Interaktionsstil verwendet, dem unmittelbar anleitende oder gar führend-kontrollierende Verhaltensweisen erst in zweiter und dritter Linie folgen. VERHALTENSTHERAPIE UNO VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 366 Damit ist nach Laireiter (1995) der Schritt aus einer unspezifischen Beziehungsgestaltung, die sich im kompetenten Anwenden von Methoden erschöpft, in eine spezifische Beziehungsgestaltung getan. Es wird in diesem Denkansatz explizit die Beziehungsflexibilität betont, wie sie auch in den Befunden von Orlinsky und Howard (1986) als zentral erkannt wurde. Laireiter stellt jedoch auch für den interaktionellen Denkansatz heraus, dass die Gestaltung der therapeutischen Beziehung noch als Mittel zum Zweck bzw. instrumentell gesehen wird, insofern der Therapeut die Beziehung aktiv gestaltet und die Probleme des Patienten außerhalb der therapeutischen Beziehung gesehen und damit externalisiert werden. Die letzte Erweiterung im Verständnis der therapeutischen Beziehung bezeichnet Laireiter (1995) als interpersonale Phase. Die Externalisierung der Probleme des Patienten lässt sich dann nicht aufrechterhalten, wenn das Therapiegeschehen stark konflikthaft ist und der Patient sehr gegensätzliche Bedürfnisse an den Therapeuten heranträgt. Ebenso zeigen die Erfahrungen aus der Therapie schwerer und mittlerer Persönlichkeitsstörungen, dass therapeutische Prozesse nach komplizierten Mustern verlaufen, insofern der Therapeut mit aller Macht in die Beziehungsdynamik des Patienten involviert - wenn nicht gar verstrickt wird, und die Therapie zunächst zum Teil des Problems wird. An dieser Stelle gibt es wohl die meisten und schwerwiegendsten Missverständnisse zwischen methodenorientierter Forschung und praktisch arbeitenden Therapeuten, da in a- kademischen Falldarstellungen oft die Illusion genährt wird, man könne mit einer beharrlichen Anwendung wissenschaftlicher Methoden zum Erfolg kommen, wenn nur die Methoden auch genügend beherrscht werden würden. Nur selten werden in Publikationen krisenhafte Therapieverläufe berichtet und die Begrenztheit des Einflusses von Therapeuten bei manchen Problemen offenbart. Selbst in den Falldarstellungen persönlichkeitsgestörter Patienten von Beck und Freeman (1992) wird immer wieder der Eindruck erweckt, dass ein stoisches Anwenden der kognitiven Methodik irgendwann einmal zum Erfolg führt, wenngleich auch nach viel längerer Zeit Es werden keine Anleitungen beschrieben, wie Therapeuten ihre eigenen emotionalen Reaktionen nutzen und damit umgehen können. Anstatt diese Probleme als ausschließlich kognitive Schemaarbeit zu verkürzen erscheint es sinnvoller, den verhaltenstherapeutischen Denkansatz explizit um ein empirisches Konzept zu bereichern, durch das der Therapeut zur Bewältigung therapeutischer Beziehungskrisen systematisch angeleitet wird. Ein solches theoretisches Verständnis wird durch das Konzept der „Beziehungstests" von Weiß (1986) bereit gestellt. Diesem Konzept liegen empirische Befunde zugrunde, wonach manche Patienten in einer früheren Therapiephase dazu neigen, stark frustrierte Bedürfnisse auf den Therapeuten zu übertragen (Übertragungstests) oder in späteren Therapiephasen Verhaltensmuster zeigen, unter denen sie früher selbst extrem gelitten haben, um die reale Macht dieser Verhaltensmuster zu überprü- WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 367 fen (Täter-Opfer-Tests). Beziehungstests sind der interpersonelle Teil eines zentralen Konfliktes, innerhalb dessen ein Mensch verletzte Bedürfnisse zwar befriedigen, aber zugleich - und in der Regel noch intensiver - vermeiden will (siehe auch: Ambühl, 1992). Die korrespondierenden Verhaltensweisen führen oft zu Krisen in der Therapie, zur Stagnation oder auch zum Abbruch der Therapie; sie können in heftigen oder stark wechselnden Appellen oder in einem direkten Angriff auf den Therapeuten bestehen, in der Nichteinhaltung basaler Absprachen oder auch in verstärkten Symptombildungen ohne äußeren biographischen Anlass, z.B. gegen Ende einer Therapie. In diesen Fällen wird der Therapeut für den Patienten zum Partner für eine korrigierende emotionale Erfahrung und muss auch prinzipiell bereit sein, sich innerhalb des Konfliktmusters des Patienten zu begreifen. Für diese Patienten wird die Therapie zur primär interpersonellen Erfahrung, in der Standardmethoden eine nachrangige Bedeutung haben. Zusammenfassend lassen sich vier verschiedene Konzepte der Therapeut-Patient-Beziehung in der Verhaltenstherapie unterscheiden. Diese lassen sich auch abgrenzen hinsichtlich der Direktheit, mit der der Therapeut auf das Verhalten des Patienten Einfluss nimmt. In komplexen Therapien spielen sicher alle vier Basiskonzepte nebeneinander eine Rolle. Innerhalb eines komplexen Therapieverlaufs wird der Therapeut möglicherweise direkt intervenieren (z.B. eine Anorexie-Patieniin zum Hausarzt schicken), im Stadium des Beziehungsaufbaus eher emphatisch verstärkend die Beziehungsqualitäten und Stärken der Patientin herausstellen, überwiegend die Patientin zur Selbsthilfe anleiten und in therapeutischen Krisen als empathisches aber auch Grenzen setzendes Gegenüber zur Verfügung stehen. Die Schwerpunkte der verschiedenen Modelle der therapeutischen Beziehung können sich aber auch, je nach Setting, unterscheiden. In stationären Behandlungen fällt die Einflussnahme auf das Patientenverhalten in der Regel sehr viel direkter aus als im ambulanten Setting (Wendisch, 1999). Ebenso wird man bei Kindern und Jugendlichen durch eigene therapeutische Vorgaben, Loben und Setzen von Konsequenzen mehr direkten Einfluss nehmen als in der Therapie von Erwachsenen. Auch für Paartherapien gilt, dass der Therapeut sehr viel häufiger Verhaltensweisen der Beteiligten aktiv unterbrechen bzw. beeinflussen muss als im Verlauf einer Einzeltherapie. Für die Dauer einer Therapie gilt, dass in einer Therapie umso direkter und problemorientierter interveniert wird, je kürzer die Therapie ist. Mit zunehmender Dauer wird der Therapeut eher zum Konfliktpartner für interpersonelle Auseinandersetzungen und Bewältigung lebensbeherrschender Konflikte. So konnten Weiß et al. (1986) z.B. nachweisen, dass erhebliche Krisen teilweise erst in der Spätphase einer Therapie auftauchen (etwa zwischen der 60, und 80. Sitzung). In diesem Kontext macht auch das viel diskutierte Befragungsergebnis von Seligman (1995) Sinn, dass Patienten eine Therapie mit zunehmender Dauer auch als wirksamer VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 368 und nützlicher beschreiben. Nach Orlinsky und Howard (1986) kann man jedoch auch davon ausgehen, dass dieser Zuwachsnutzen jenseits der hundertsten Stunde eher wieder absinkt. So weisen die Autoren anhand ihrer Befunde darauf hin, dass Therapie ein grundsätzlich begrenzter Prozess sein sollte. Alle vier Paradigmen der therapeutischen Beziehung geben jedoch noch keine Antwort auf die Frage nach der Wahrnehmung und dem Umgang mit spezifischen Beziehungen. 4. DIE WAHRNEHMUNG SPEZIFISCHER BEZIEHUNGSMUSTER Die wesentlichen diagnostischen Zugangswege zur Erfassung von Beziehungsmustern bestehen erstens in einer Analyse des interaktionellen Geschehens und zweitens in einer Planbzw. Schemaanalyse zur Erschließung übergeordneter motivationaler Strukturen. Beide diagnostischen Zugangswege gehen, zusammen mit einer biographischen Makroanalyse und einer Mikroanalyse des Problemverhaltens, ein in eine übergreifende individuelle Fallkonzeption- Eine individuelle Fallkonzeption bedeutet aber nicht, dass mit jedem Patienten „das Rad neu erfunden" werden muss. Ebenso wie eine individuelle Mikroanalyse einer psychischen Störung auf Störungsmodelle zurückgreift, kann sich eine individuelle Beziehungsanalyse auf Prototypen therapeutischer Beziehungen beziehen, um eine gezieltere Einordnung des indi viduellen Verhaltensmusters zu ermöglichen. Aufbauen kann man z.B. auf den Ergebnissen der Kommunikationsforschung von Schulz von Thun (1989), der im Rahmen seiner „differentiellen Psychologie der Kommunikation" typische interaktionelle Teufelskreise und Kommunikationsstile zwischen Menschen beschrieben hat, die auch im klinischen Kontext zwischen Therapeut und Patient problemlos wieder zu erkennen sind (siehe Tabelle 1). In seinem „Teufelskreismodell" beschreibt Schulz von Thun (1989), wie sich Verhaltensweisen und Annahmen zweier Interaktionspartner wechselseitig verstärken können. Im Rahmen dieses Artikels können nicht alle Prototypen von Beziehungen und mögliche Teufelskreise behandelt werden. Exemplarisch sei einmal der „bedürftig abhängige Stil" hervorgehoben: Ein Patient appelliert an die Hilfe des Therapeuten und vermittelt „ich schaffe es nicht alleine". Der Therapeut fühlt sich möglicherweise überlegen und in seiner Kompetenz und Stärke besonders angesprochen und verhält sich dementsprechend fürsorglich und zupackend („lass' mich nur machen"). Der Patient fühlt sich daraufhin in seiner Schwäche und Hilflosigkeit bestätigt („der Therapeut ist stark, ich bin schwach") und verstärkt dementsprechend sein hilfesuchendes Verhalten. Der Therapeut verhält sich in diesem Fall als Komplementärpartner, d.h. er reagiert stark positiv auf das Verhalten des Patienten und verstärkt somit dessen Hilflosigkeit. Auch ein nicht-komplementärer Teufelskreis wird von Schulz von Thun WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 369 Prototypen therapeutischer Beziehungen Beziehungsstil Kommunikation sstil Exemplarische Kognitive Annahmen Appell an den Therapeuten/ provozierte Reaktion Laß mich nicht allein, führe mich Therapeut fühlt sich gebraucht/ausgesaugt Dependent: Eigene Bedürfnisse werden schlecht wahrgenommen/ Schutzbedürfnis anankastisch: Normerfüllung und Kontrolle wird zum obersten Anliegen passivaggressiv: Es dürfen keine Forderungen gestellt werden. Angst vor Bestrafung wird durch Aggressivität abgebaut. Narzistisch: ständig Anerkennung erreichen müssen, sonst erhebliche Kränkung. bedürftigabhängig Ich bin nicht lebensfähig; alleine bin ich ausgeliefert. bestimmendkontrollierend Nur wenn ich mich an strenge Regeln halte, bin ich vor meinen Wünschen geschützt. Gib mir recht. Therapeut fühlt sich belehrt, bevormundet aggressivabwertend Wenn ich Forderungen nicht entsprechen kann, werde ich verachtet Laß mich in Ruhe, halte Dich mit Erwartungen zurück und fühle Dich schuldig. Therapeut fühlt sich angeklagt sich-beweisend Nur wenn ich gut bin, bin ich liebenswert. Bewundere mich. Laß mich wie ich bin. Therapeut bewundert oder rivalisiert um Status VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 370 Beziehungsstil Kommunikation sstil Exemplarische Kognitive Annahmen Schizoid: Gefühle und soziale Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. depressiv: ständig Abhängigkeiten aufbauen, um von sich selbst abzulenken. Histrionisch: durch übertriebene Äußerungen im Mittelpunkt stehen; Zuwendung provozieren, die dann als gefährlich erlebt wird und abgewiesen wird. Selbstunsichervermeidend: Eigene Bedürfnisse führen zur Angst vor Durchsetzung distanzierend Wenn ich mich öffne und jemanden an mich heranlasse, falle ich in Abhängigkeit, verliere mich helfend Ich selbst spiele keine Rolle, nur im Einsatz für andere bin ich wichtig. dramatisierend Eigentlich bin ich uninteressant und werde nicht ernstgenommen; nur wenn ich mich mit starken Mitteln in den Vordergrund spiele, werde ich beachtet. selbstlos Ich bin inakzeptabel; wenn ich wahrgenommen werde, werde ich bloßgestellt, bemerken die Anderen meinen Makel. Appell an den Therapeuten/ provozierte Reaktion Komme mir nicht zu nahe, lasse Gefühle aus dem Spiel. Therapeut fühlt sich zurückgewiesen oder weist zurück. Mir geht es im Vergleich zu anderen gut, erkenne das an. Therapeut unterschätzt Bedürftigkeit, überfordert den Patienten wende Dich mir zu und bestätige meine Selbstdarstellung. Therapeut fühlt sich nicht ernstgenommen, nimmt Patienten nicht ernst Sag, wie Du mich haben willst, liest Therapeuten Erwartungen „von den Lippen ab“ Therapeut übersieht (Anliegen des) Patienten WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 371 beschrieben: Beispielsweise kann ein Therapeut auf eine bedürftigabhängige Kommunikation auch mit dem Gefühl reagieren, ausgesaugt und belästigt zu werden, daraufhin würde er sich eher zurückziehen („lass' mich in Ruhe, damit musst Du selbst fertig werden"), wodurch sich der Patient noch elender und im Stich gelassen fühlt und dementsprechend sein hilfloses Verhalten verstärkt („nun hilf mir doch endlich"). Ein ebenfalls häufiger Beziehungsmodus gründet sich auf den „mitteilungsfreudig - dramatisierenden Stil" eines Patienten. Beispielsweise kann sich ein Patient durch sehr anregende Schilderungen in den Mittelpunkt stellen. Verhält sich der Therapeut als Komplementärpartner, so wird er sich durch den Patienten unterhalten, angenehm angeregt und fasziniert fühlen und sich dementsprechend bestätigend zuwenden („applaudiert, hängt gebannt an den Lippen"). Der Patient fühlt sich dementsprechend beachtet, anerkannt und in seinem Element, und wird noch mehr aufdrehen und durch faszinierende Schilderungen („endlich hört mir mal jemand zu") von anderen Themen ablenken. Ein nichtkomplementärer Teufelskreis ergibt sich dann, wenn sich der Therapeut genervt und mit dem Gefühl benutzt zu werden abwendet und die weitere Beachtung dieser Themen verweigert („deswegen sind Sie doch wohl nicht hierher gekommen"), wonach sich der Patient in seinem Geltungsbedürfnis unbeachtet fühlt und „noch mehr aufdreht". Therapeuten können auf diese Weise rekonstruieren, auf welche Weise sie in Teufelskreise verstrickt sind und ob sich hier Beziehungsmuster wiederereignen, die die Patienten auch mit signifikanten Bezugspersonen erleben. Die therapeutische Konsequenz kann darin bestehen, gemeinsam mit dem Patienten solche interaktionellen Muster zu rekonstruieren, die impliziten Selbstaussagen des Patienten explizit auszusprechen („Sie erleben sich als hilflos und wollen Unterstützung" oder „Sie suchen Bestätigung und wollen wahrgenommen werden"); oder auch beziehungsklärend zu intervenieren und den Eindruck anzusprechen, den der Patient beim Therapeuten hervorruft (z.B. „Sie erwarten von mir direkte Unterstützung. Worin könnte sie denn bestehen?" oder „Ich habe den Eindruck, dass Sie bestätigt werden wollen in Ihren Empfindungen. Was ist Ihnen denn besonders wichtig?"). Was auch immer der Therapeut äußert, seine Äußerungen haben das Ziel, das Beziehungsgeschehen transparenter zu machen und dadurch auch selbst nicht den Versuchungen eines Teufelskreises zu erliegen. Gelingt es beispielsweise nicht, diese interaktionellen Muster aufzulösen, so fühlt sich der bedürftig-abhängige Patient in einer späteren Therapiephase abhängig vom „starken" Therapeuten und wird ungeduldig und wütend über seine anhaltende Hilflosigkeit („Ja, aber es hat alles nichts genützt"). Der mitteilungsfreudig-dramatisierende Patient bekommt in einer späteren Therapiephase möglicherweise das Gefühl, viel Zuwendung für eine falsche Selbstdarstellung zu erhalten und nicht über seine „wirklichen" Empfindungen reden zu können. Umge- VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTEMSMEDIZIN 21/4 (2000) 372 kehrt machen sich bei Therapeuten, die sich in Beziehungsfallen verstricken lassen, oft unterschiedlichste emotionale Verschleißerscheinungen bemerkbar. Sie fühlen sich beispielsweise vom bedürftig-abhängigen Patienten schnell ausgesaugt oder vom mitteilungsfreudigen Patienten manipuliert und auf eine falsche Fährte gelockt. Solche emotionalen Reaktionen können nicht selten auch schon in der ersten Sitzung auftauchen, so dass die Einbeziehung der eigenen emotionalen Reaktionen in die Analyse des interaktionellen Teufelskreises einen wichtigen Baustein darstellt. Die interaktionelle Analyse kann durch eine Plan- bzw. Schemaanalyse ergänzt werden. Insofern das nonverbale Verhalten des Patienten als Hinweis dafür gelten kann, worin der Patient Bestätigung haben will und welche Wahrnehmungen über sich er in der Beziehung vermeiden will, kann der Therapeut daraus auch Erkenntnisse über motivationale Strukturen ableiten und sich zu diesen Bedürfnissen gezielt verhalten. Nur derjenige, der sich von seinem Partner auch in seinen Stärken wahrgenommen fühlt, fühlt sich in der Beziehung wohl und wird sie als „gut" bewerten. Die Datengrundlage, auf der diese Rückschlüsse auf motivationale Schemata begründet sind, beruht neben der Wahrnehmung eigener Reaktionen auf der Beobachtung und Beschreibung nonverbalen Verhaltens des Patienten, der Beschreibung des Patienten über andere wichtige Beziehungspartner und auf Aussagen des Patienten über sich selbst. Für Therapeuten ist es oft außerordentlich schwer, eine ressour cenorientierte Sicht ihrer Patienten zu erlangen. Auch ein diagnostischer Ansatz, der sich allzu forsch auf die Probleme des Patienten stürzt oder die Konflikte des Patienten zum Mittelpunkt macht, führt eher zu einem problembezogenen und entlarvenden Interaktionsverhalten des Therapeuten. Grawe hat in diesem Zusammenhang auch belegt, dass verfrühte Beziehungsklärungen oder Konfliktinterpretationen eher zu einer schlechteren Beurteilung der therapeutischen Beziehung und geringeren Therapieerfolgen führt. Darauf aufbauend haben Grawe und Grawe-Gerber (1999) auch die Ressourcenaktivierung als entscheidende therapeutische Wirkvariable konzeptualisiert. Wird z.B. ein bedürftig-abhängiger Patient allzu schnell auf seinen Autonomiemangel und seine Defizite im selbstsicheren Auftreten angesprochen, so wird ihn das in seiner Bedürftigkeit und wahrgenommenen Schwäche eher bestätigen. Wird er jedoch zunächst einmal als rücksichtsvoller und fürsorglicher Mensch wahrgenommen, der sich selbst zugunsten des Partners weitgehend zurückstellt, dann fühlt sich der Patient aufgewertet und kann nach einer gewissen Zeit seine Bedürfnisse eher als berechtigt wahrnehmen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ein prototypisches Verständnis spezifischer therapeutischer Beziehungen die individuelle interpersonelle und Motivationsdiagnostik erleichtern kann und Therapeuten auch eher in die Lage versetzt, Interventionen zur Beziehungsgestaltung daraus abzuleiten. WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 373 5. BEZIEHUNGSGESTALTUNG ALS SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass ein Therapeut sowohl in der Lage sein sollte, spezifische Beziehungsmuster zu erkennen als auch mit seiner Intervention je nach den Umständen auf verschiedenen Ebenen anzusetzen. 5.1 DIE EBENE: STÖRUNGSSPEZIFISCHE BEZIEHUNGSGESTALTUNG Ziel: Ernstnehmen des Problems / der Störung Schon im Erstgespräch - spätestens aber in der Erarbeitung der Therapieziele - wird meist deutlich, in welcher Weise der Patient durch eine bestimmte Störung beeinträchtigt und darauf fixiert ist. Als Therapeut macht man oft die Erfahrung, dass Patienten umso weniger auf Hintergrundbelastungen oder biographische Ereignisse zu sprechen kommen, je beeinträchtigter sie sich durch eine aktuelle Symptomatik fühlen. Die starke Eigendynamik, z.B. einer Angststörung, einer Essstörung oder chronifizierter psycho-somatischer Probleme, führt oft dazu, dass Patienten primär eine Symptom linderun g und erste Erfolgserlebnisse brauchen, um sich weiteren Themen zuwenden zu können. Es gibt aber auch einen Anteil an Patienten, die primär eine direkte symptomatische Veränderung wollen und nach einer in der Regel kürzeren Behandlung auch keine weiteren Therapieziele mehr formulieren. Diesen Patienten aber auch denen, die eine Symptomverbesse rung als „Einstieg in eine Therapie" brauchen, ist am ehesten geholfen, wenn sie den Therapeuten als kompetenten Fachmann für die spezifische Störung wahrnehmen können. Viele Patienten sind erleichtert, wenn sie in der Anfangsphase der Therapie ein störungsspezifisches Verständnis mit dem Therapeuten erarbeiten können und auch transparent gemacht wird, mit welchen Behandlungsmethoden und Techniken sich diese Störung beeinflussen lassen kann. In den zahlreichen, im Rahmen der Verhaltenstherapie erarbeiteten störungsspezifischen Behandlungsmanualen, gibt es auch über das engere Störungsmodell hinaus Empfehlungen, worauf man in der Beziehungsgestaltung besonders achten sollte, so dass darauf im Rahmen dieses Artikels auch nicht eingegangen werden muss. Auf dieser Interventionsebene gilt im besonderen Masse, dass der Patient eine Beziehung dann als gut beurteilt, wenn er sich in seinem Problem ernst genommen fühlt und nicht auf eine Ebene „dahinter liegender" Probleme oder „eigentlicher" Konflikte gezogen wird. 5.2 ZWEITE EBENE: RESSOURCENORIENTIERTE BEZIEHUNGSGESTALTUNG Ziel: Den Patienten als Menschen mit spezifischen Beziehungsqualitälen wahrnehmen. Das Konzept der ressourcenorientierten Beziehungsgestaltung stammt von Klaus Grawe. Manchen Therapeuten fällt es ausgesprochen schwer, sich mit ihren Patienten nicht gleich auf die Probleme und die Konflikte zu stürzen, sondern den Patienten auch Raum für positi- VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 374 ve Selbstwahrnehmungen zu ermöglichen. Wird z.B. ein bedürftigabhängiger Patient als primär hilfsbedürftig wahrgenommen, dann entsteht kaum Raum für positive selbstwertsteigernde Wahrnehmungen. Wird er jedoch als jemand wahrgenommen, der rücksichtsvoll, treu und möglicherweise auch gesellig ist, so fühlt sich der Patient nicht auf seine konfiikthaften und schwachen Seiten reduziert. Wichtig ist, dass der Therapeut die Stärken des einzelnen Patienten adäquat erfasst und formulieren kann, um diese Formulierungen und Erkenntnisse dann auch in Interventionen und offene Rückmeldungen umzusetzen. Im schematheoretischen Ansatz werden diese Stärken auch als positive motivationale Bereitschaften oder als intentionale Schemata bezeichnet, weil der Patient bestimmte Bedürfnisse (im Beispiel das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit) erfolgreich befriedigt. Geeignete Beschreibungen der Schemata sind Gegenstand des individuellen Fallkonzeptes des Therapeuten. Bereits bei der Formulierung kann sich der Therapeut fragen, ob das direkte Ansprechen dieser Qualitäten vom Patienten positiv aufgenommen werden kann oder ihm gut tut. Ist ein Therapeut in der Lage, dem Patienten solche selbstwertsteigernden Wahrnehmungen in den Therapiesitzungen zu ermöglichen, so wird der Patient in der Folge eher bereit sein, sich seinen Schwachstellen zuzuwenden. Wie wichtig diese Interventionen für den Patienten sind und wie entschlossen er selbst seine Störung oder seine Konflikte ins Auge fassen will, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. Patienten sind je nach dem Grad ihrer Demoralisierung oft sehr erleichtert, auch von Psychologen in positiver Weise wahrgenommen zu werden, da sie üblicherweise eher das Gegenteil annehmen. 5.3 DRITTE EBENE: METAKOMMUNIKATION DES BEZIEHUNGSKONFLIKTES Ziel: Den Patienten als vollständigen Menschen mit Konflikten und Verletzungen wahrnehmen. Letztendlich wollen viele Patienten nicht nur in ihren Stärken wahrgenommen werden sondern als vollständige Menschen mit Stärken und Schwächen. Eine Psychotherapie ist für diejenigen, die nicht nur an einer umschriebenen Störung leiden, eine wichtige Chance, sich ohne die Zwänge einer Alltagsbeziehung unbefangen und aus größerer Distanz eben vollständiger - wahrzunehmen und wahrgenommen zu werden. Patienten suchen oft Antworten darauf, warum ihre Beziehungen unbefriedigend sind oder gar scheitern. Das Erreichen eines bestimmten Zieles wird dann nicht einfach als „gut" erlebt, sondern z.B. der Gewinn an Autonomie in einer Paarbeziehung hat positive Seiten (z.B. Seibstverantwortung nimmt zu) und auch negative Seiten (z.B. das Bedürfnis nach einer schützenden Beziehung wird relativiert; Ertragen von Alleinsein). Der Therapeut sollte ein Verständnis des interpersonellen und intrapsychischen Konfliktgeschehens haben, um die konflikthafte Seite des Patienten akzeptieren zu können. Schematheoretisch heißt das z.B. für einen bedürftig-abhängigen WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 375 Patienten, dass sein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstvertrauen lerngeschichtlich frustriert wurde und er Autonomiebedürfnisse aktuell als Angst auslösend wahrnimmt und mit Vermeidungsstrategien beantwortet (Annäherungs-Vermeidungskonflikt). Als Begleiterscheinung erlebt er Angst (vor autonomen Impulsen), hat aber für die aufrechterhaltenden Bedingungen im Beziehungsgeschehen wenig Bewusstsein. So kann es z.B. vorkommen, dass nach einer störungsspezifischen Angstbehandlung Paarkonflikte auftreten (z.B.: Ehemann als Partner fühlt sich „überflüssig" und zieht sich verärgert zurück), die den Patienten in das alte Vermeidungsverhalten zurückwerfen. Hier ist es für den Therapeuten wichtig, nicht in störungsspezifischen Modellen (z.B. zur Angstbehandlung) zu verharren, sondern das zentrale Beziehungskonfliktthema des Patienten mit diesbezüglichen Selbstannahmen (z.B. „Ich bin allein nicht lebensfähig") explizit anzusprechen und wahrnehmbar zu machen, ohne gleich auf eine Veränderung des Vermeidungsverhaltens zu fokussieren. Beziehungskonflikte bestehen jedoch nicht einfach in kognitiven Grundannahmen, sondern aus verwirklichten und verletzten Grundbedürfnissen, vermiedenen und übermäßig erlebten Emotionen (z.B. werden Schuldgefühle vermieden und Wut wird im Übermaß erlebt), aus kognitiv-imaginativen Strukturen (Erinnerungen, Bilder, Selbstgespräche, Selbstkonzept, Handlungsmaximen) und aus stereotypen Verhaltensweisen sich selbst und Anderen gegenüber (Kommunikative Teufelskreise). Eine Metakommuni- kation des Beziehungskonfliktes beginnt mit einem Ansprechen eines Teilaspektes, und im Therapieverlauf in einem allmählichen Sammeln und Benennen aller Teile dieses Konfliktes (verdichtet formuliert z.B.: Sie sind verärgert, weil ich Ihnen keine idealen Ratschläge geben kann. Sie fühlen sich abhängig, fordern und haben Angst vor Zurückweisung, weil Sie Ihr Recht auf die Unterstützung einfordern wollen, die Sie nicht erlebt haben. Wenn ich Ihnen Ratschläge gegeben habe, fühlten Sie sich klein und unterlegen und waren wütend. Als Ihr Gegenüber zieht man sich dann schnell zurück, womit Sie sich das „Zuwenig" an Unterstützung und die Unfähigkeit der Anderen noch bestätigen. Damit befinden sie sich in einem Dilemma, das Sie z.B. auflösen könnten, indem Sie Ihre Trauer über das „Zuwenig" anerkennen, realistischere Bedürfnisse nach Unterstützung entwickeln, selbst über sich entscheiden und nicht mehr entscheiden lassen, und Ihre angemessenen Bedürfnisse häufiger befriedigen). In diesem Beispiel kristallisiert sich alles um das verletzte Bedürfnis nach Unterstützung. Alle damit zusammenhängenden Facetten können oft erst im Therapieverlauf zusammengetragen werden, haben aber meist schon im Erstgespräch ihren Anfang. Beziehungskonfliktthemen beherrschen den Patienten oft nicht nur in Teilaspekten seiner Persönlichkeit (wie z.B. eine bestimmte Störung) sondern beherrschen größere Lebensabschnitte oder gar das ganze Leben und alle Beziehungen. Diese Art von Konfliktarbeit kann deswegen auch nahtlos übergehen VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 376 in die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, worauf in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden kann. Verhaltensanalysen einzelner Problemepisoden in Beziehungen und die Metakommunikation des Konfliktes sollten sich oft abwechseln, um bei dem Patienten nicht den Eindruck hervorzurufen, dass der Therapeut die Konfliktthemen frei interpretiert oder gar Vermutungen ausprobiert. Beziehungskonfliktthemen bzw. Vermeidungsund Konfliktschemata sind Teil einer Erarbeitung einer individuellen Fallkonzeption, die nur teilweise aus dem therapeutischen Beziehungsgeschehen abgeleitet werden können und sich auch auf andere Quellen stützen müssen (Biographische Analyse, Aussagen von Bezugspersonen, etc.). 5.4 VIERTE EBENE: BESTEHEN INTERAKTIONELLER TESTS Ziel: Den Patienten als Menschen mit „unpassenden" Gefühlen und Verhaltensweisen (in Grenzen) aushalten Verhaltensweisen, die direkt auf die Persönlichkeit des Therapeuten abzielen, die die Rahmenbedingungen in der Therapie testen oder die einfach für den Therapeuten eine emotionale Herausforderung darstellen, können immer auch als Tests gesehen werden. Patienten sind nicht immer bereit, sich kooperativ zu verhalten oder ihr eigenes problematisches Verhaften auf einer kognitiven Ebene zu beleuchten o-der es gar zu ändern. Patienten testen die Therapeuten, ob sie „wirklich" ihre Absprachen und die Rahmenbedingungen der Therapie ein halten oder ob ihnen die gleichen aversiven Reaktionen widerfahren, die sie oft von Bezugspersonen erleben. So kann z.B. ein bedürftigabhängiger Patient seinen Therapeuten bereits in der ersten Sitzung testen, indem er sich extrem hilflos und ohnmächtig präsentiert, zu weiterführenden Fragen oft „weiss ich nicht" oder „ kann ich Ihnen nicht sagen" antwortet, um seine Hilflosigkeit zu unterstreichen. Der Therapeut wird dadurch (unbewusst) getestet, ob er den Patienten ebenfalls als hilflos ansieht oder als Jemanden, der auch autonome Anteile hat. In einer fortgeschrittenen Therapiephase kann der Patient den Therapeuten z.B. dadurch testen, indem er alle Ansätze zur Selbsthilfe und zwischenzeitlicher Therapie erfolge „vergisst" um sich z.B. angesichts des nahenden Therapieendes durch Rückfälle erneut als hilflos und „letztendlich doch abhängig" zu präsentieren. Kann der Therapeut den Patienten sowohl in der ersten Sitzung als prinzipiell allein lebensfähig behandeln und in der letzten Therapiephase geduldig und zuversichtlich an die Erinnerung konkreter autonomer Erfolgserlebnisse appellieren, so hat der Therapeut die Tests sozusagen bestanden. Lässt er sich jedoch von der Angst vor Lebensunfähigkeit „anstecken" und wendet sich enttäuscht ab oder reißt das Ruder dominant-helfend an sich, dann hat er den Test nicht bestanden. Im Unterschied zur ressourcenorientierten Beziehungsgestaltung bezieht sich der Therapeut hier nicht auf die überbefriedigten Bedürfnisse nach Schutz und Geborgenheit sondern auf das zutiefst verletzte und frust- WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 377 rierte Bedürfnis des Patienten nach Selbstbestimmung. Der Therapeut hält sein Beziehungsangebot auch dann stabil aufrecht, wenn der Patient seine Lebensunfähigkeit durch extremes Verhalten "beweisen" will. Dadurch ermöglicht er dem Patienten korrigierende emotionale Erfahrungen. Jetzt könnte man natürlich im Sinne des lerntheoretischen oder kognitiven Paradigmas einwenden, dass der Therapeut hier als Modell füngieren sollte, oder dass der Patient geduldig immer wieder auf seine kognitiven Fehlinterpretationen aufmerksam gemacht oder sie selbst identifizieren sollte, und dass man diese vierte Ebene nicht braucht. Dieser Einwand vermag aber nicht die empirische Tatsache zu erklären, dass manche Patienten die direkte Herausforderung des Therapeuten brauchen, um ihre verzerrten Wahrnehmungen aufzugeben und dass diese Unmittelbarkeit in der Beziehungsarbeit auch nach erfolgreicher kognitiver Vorarbeit oft notwendig für den Patienten ist. Er testet letztendlich nicht nur den Therapeuten sondern die therapeutische Realität auf ihre Glaubwürdigkeit und provoziert Spontanreaktionen des Therapeuten. Aus jahrelanger Supervisionserfahrung lässt sich ergänzen, dass für Therapeuten belastende Therapieprozesse oft damit zu tun haben, dass ihnen ihr eigener Anteil an der Aufrechterhaltung eines poblematischen Beziehungsmusters oft nicht bewusst ist und sie es daher auch im Rückgriff auf Standardinterventionen nicht auflösen können. Eine Ausbildung sollte daher nicht nur kompetente Thera peuten, sondern auch konfliktfähige Therapeuten zum Ziel haben. Alle vier Ebenen der Beziehungsintervention können auch zeitlich nebeneinander eine Rolle spielen. In der Regel zeigt sich jedoch aus der klinischen Erfahrung, dass störungsbezogene und ressourcenorientierte Interventionen in der Anfangsphase der Therapie von großer Bedeutung sind, während in mittleren bis späteren Therapiephasen oft die dritte und die vierte Ebene an Bedeutung gewinnt. Mit dieser ebenenspezifischen Darstellung der Gestaltung der therapeutischen Beziehungen ist jedoch auch deutlich, dass sich Therapeuten weder auf eine rein störungsspezifische Beziehungsgestaltung oder auf eine rein konfliktorientierte Beziehungsgestaltung beschränken können. Auch das Bedürfnis nach schulenspezifischer klarer Abgrenzung lässt sich vielleicht in der Sprache nicht aber immer im Handeln befriedigen. Patienten halten sich insofern nicht an die Psychotherapie-Richtlinien, dass sie einem Therapeuten entweder ihre Störung oder ihre Konflikte präsentieren; sie kommen oft mit beidem. Insofern ist es auch sinnvoll, ein integriertes Modell des psychischen Funktionierens zu haben, das wesentliche empirische Erkenntnisse und therapeutische Erfahrungen zu integrieren vermag. Das Modell von Klaus Grawe (1998) kann insofern als metapsychologischer Rahmen gesehen werden und als aktuelle Fortsetzung der Diskussion um einen angemessenen Überbau. Um es abschließend im Sinne Strupps zu sagen: Der komplette Therapeut wendet nicht Methoden VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 378 wie Werkzeuge an, sondern kommuniziert als Person. LITERATUR Ambühl, H. (1992). Therapeutische Beziehungsgestaltung unter dem Gesichtspunkt der Konfliktdynamik. In J. Margraf & J. C. Brengelmann (Hrsg.). Die Therapeut-PatientBeziehung in der Verhaltenstherapie (S. 245-264). München: Röttger. Beck, A. T. & Freeman, A. (1993). Kognitive Therapie der Persönlichkeitsstörungen. Weinheim: Psychologie Verlags Union. Beckmann, H. B., IVIarkakis, K. M., Suchman, A. L. & Frankel, R. M. (1994). The doctor-patient relationship and malpractice: les-sons from plaintiff depositions. Archives of Internal Medicine, 154, 13651370. Bennun, f. & Schindler, L. (1988). Therapist and patient factors in the behavioral treatment of pho-bic patients. British Journal of Clinical Psychiatry, 27, 145-150. Beutler, L. E., Machado, P. P. P. & Altstetter, S. (1994). Therapist variables. In A. E.Bergin & S. LGartield (Eds.), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change; 4^ ed. (pp. 229-269). New York, NY: John Wiley & Sons. Caspar, F. (1996). Beziehungen und Probleme verstehen (2. Aufl.). Bern: Hans Huber. Florin, l. (1978). Entspannung - Desensibilisierung. Stuttgart: Kohlhammer. Fydrich, T., Schmilz, B., Dietrich, G., Heinicke, S. & König, l. (1996). Prävalenz und Komorbidität von Persönlichkeitsstörungen. In B. Schmitz, T. Fydrich & K. Limbacher (Hrsg.). Persönlichkeitsstörungen: Diagnostik und Therapie (S. 56-90). Weinheim: Psychologie Verlags Union. Grawe, K. (1992). Komplementäre Beziehungsgestaltung als Mittel zur Herstellung einer guten Therapiebeziehung. In J. Margraf & J. C. Brengelmann (Hrsg.). Die Therapeut-Patient-Beziehung in der Verhaltenstherapie (S. 215243). München: Röttger. Grawe, K. (1998/ Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe. Grawe, K., Grawe-Gerber, M., Heiniger, B., Ambühl, H. & Caspar, F. (1996). Schematheoretische Fallkonzeption und Therapieplanung - eine Anleitung für Therapeuten. In F. Caspar (Hrsg.). Psychotherapeutische Problemanalyse (S. 189-224). Tübingen: DGVT-Verlag. Grawe, K. & Grawe-Gerber, M. (1999). Ressourcenaktivierung. Ein primäres Wirkprinzip der Psychotherapie. Psychotherapeut, 44, 63-73. Grawe, K.; Caspar, F. & Ambühl, H. (1990). Die Berner Therapievergleichsstudie. Themenheft: DHferentielle Psychotherapieforschung- Zeitschrift für Klinische Psychologie, 19, 292-376. Haufzinger, M. (1992). Aspekte der Therapeut-Patient-Beziehung in der kognitiven Verhaltenstherapie der Depressionen. In J. WENDISCH: SPEZIFISCHE INTERVENTION AUF VIER EBENEN 379 Margraf & J. C. Brengelmann (Hrsg.). Die Therapeut-PatientBeziehung in der Verhaltenstherapie (S. 135-160) München: Röttger. Kanfer, F. H., Reinecker, H. & Schmelzer, D. (2000). Selbstmanagement-Therapie (3. Aufl.). Berlin: Springer. Laireiter, A.-R. (1995). Die TherapeutPatient-Beziehung in der Verhaltenstherapie. Psychotherapie Forum, 3, 128-146. Margraf, J. & Schneider, S. (1992). Therapeutische Beziehung und Therapieerfolg bei Angststörungen. In J- Margraf & J. C. Brengelmann (Hrsg.). Die Therapeut-PatientBeziehung in der Verhaltenstherapie (S. 109-133) München: Röttger Maser, J. D. & Cloninger, C. R. (1990): Comorbidity of Mood and Anxiety disorders. Washington, DC: American Psychiatrie Press. Orlinsky, D. E. & Howard, K. L (1986). Process and outcome in psychotherapy. In S. L. Garfield & A. E. Bergin (Hrsg.). Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (3. Aufl.). (S. 311-384) New York, NY: John Wiley& Sons. Regli, D., Bieber, K. Mathier, F. & Grawe, K. (in diesem Heft). Beziehungsgestaltung und Aktivierung von Ressourcen in der Anfangsphase von Therapien. Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin. Schindler, L. (1991). Die empirische Analyse der therapeutischen Beziehung. Beiträge zur Prozessforschung in der Verhaltenstherapie. Berlin: Springer. Schulte, D„ Künzel, R„ Pepping, G. & Schulte-Bahrenberg, T. (1991). Massgeschneiderte Psychotherapie versus Standardtherapie bei der Behandlung von Phobikern. In D. Schulte (Hrsg:). Therapeutische Entscheidungen (S. 15-42). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr.C.J.Hogrefe. Schulz, W. (2000). Therapeut-PatientBeziehung. In M. Linden & M. Hautzinger (Hrsg.). Verhaltenstherapiemanual (S. 9-14). Berlin: Springer. Schuitz v. Thun, F. (1989). Miteinander reden. Band 2: Differentielle Psychologie der Kommunikation. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Seligman, M. E. P. (1995). The effectiveness of psychotherapy. In: The Consumer Reports Study. American Psychologist, 50, 965974. Sloane, R. B„ Staples, F. R. Christof, A. H., Yorkston, N. J. & Whipple, K. (1975). Psychotherapy versus behavioral therapy. Cambridge, MA: Havard University PressStrupp, H. H. (1996), Nachhaltige Lektionen aus der Psychotherapeutischen Praxis und Forschung. Psychotherapeut, 41, 84-87. Ullrich, U. & de Muynck, R. (1998). Assertiveness Training Programm. Anleitung für Therapeuten. München: Pfeiffer. VERHALTENSTHERAPIE UND VERHALTENSMEDIZIN 21/4 (2000) 380 Weiss, J. (1986). Part l: Theory and clinical observations. In J. Weiss, H. Sampson & The Mount Zion Psychotherapy Re-search Group (Eds.). The psychoanalytic process. Theory, clinical observation, and empirical research (pp. 3-138). New York, NY: Guilford Press. Weiss, J. & Sampson, H. & the Mount Zion Psychotherapy Research Group (1986). The psychoanalytic process: theory, clinical observation and empirical research. New York, NY= Guilford Press. Wendisch, M. (1999). Therapieziele. Unterschiede im stationären und ambulanten Setting. In H. Ambühl & B. Strauss (Hrsg.). Therapieziele (S. 293-318). Göttingen: Hogrefe.