‚Eigentum` und Selbstbewußtsein: Untersuchung einer Metapher bei

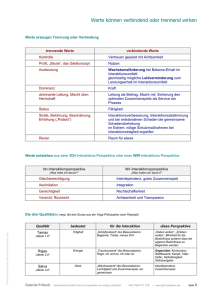

Werbung