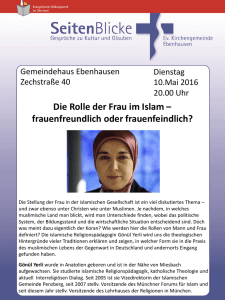

Islamisierung von Muslimen?

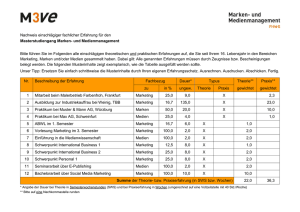

Werbung