Thieme: EinBlick ins Gehirn

Werbung

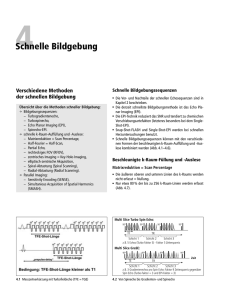

1.4 Pathophysiologisches Modell für psychische Störungen 1.4 Pathophysiologisches Modell für psychische Störungen Der natürliche Feind nicht beweisbarer Weltbilder sind die Naturwissenschaften, die sowohl die Genetik als auch die Erforschung der Biologie geistiger Prozesse erst ermöglicht haben. Das gegenwärtige pathogenetische Modell für psychische Störungen (Abb. 1.3) ist daher auch ein naturwissenschaftliches Modell, das sowohl von Vertretern der Neurowissenschaften als auch von solchen der Psychiatrie und Psychotherapie getragen werden kann. Dieses einheitliche Modell gilt für psychische Störungen allgemein und damit für alle in Kapitel 5 näher vorgestellten Erkrankungen. Am Anfang stehen strukturelle Gen- und Genomvariationen bzw. Vulnerabilitätsallele, die einzeln jeweils nur einen geringen Effekt haben. Sie beeinflussen intrauterin die Gen- und Proteinexpression, was sich auf die vorgeburtliche Zell- und Organentwicklung auswirkt. All diese Effekte sind sehr diskret. Die Auswirkungen auf die Zell- und Organentwicklung können im neuronalen System u. a. zu einer ineffektiven Konnektivität in Mikround Makronetzwerken führen, was z. B. für Genvarianten des Neuroregulingens gezeigt wurde. Für das Gen des Brain derived neurotrophic factor (BDNF) beispielsweise, eines für die Hirnentwicklung und Plastizität ebenfalls essenziellen Wachstumsfaktors, gibt es eine funktionell effektivere und eine weniger effektive Allelvariante. Wird die weniger effektive Variante exprimiert, ist der Hippokampus funktionell beeinträchtigt. Der dabei entstehende kleinere Hippokampus wirkt sich u. a. auf die Effizienz des Hippokampusnetzwerks bzw. die Konnektivität mit dem präfrontalen Kortex und der Amygdala aus. Die resultierenden Veränderungen sind aber gering und weit entfernt von einer psychischen Störung, haben jedoch Einfluss auf die Vulnerabilität des Gehirns gegenüber psychologischen Traumen und die Disposition für Angst, Schmerz und Depression (s. auch S. 54). Diese genetisch induzierten Veränderungen werden intrauterin und postnatal von Umweltfaktoren in erheblichem Maße beeinflusst. Wenn die werdende Mutter in dieser entscheidenden Phase der Hirnentwicklung einen Virusinfekt hat, regelmäßig Alkohol trinkt, Zigaretten oder Cannabis raucht und/oder einen Verkehrsunfall hat, beeinflussen diese Umweltfaktoren die Gene und die Genexpression und damit auch – wenn auch diskret – die Entwicklung der neuronalen Systeme. Umweltfaktoren: z.B. Nikotin, Trauma, Toxine Trigger: z.B. Stress, Drogen, Hypertonie Transkription Translation Gene: viele Suszeptibilitätsallele mit einzeln nur geringem Effekt Zelluläre Programme: Gen- und Proteinexpression Zell- und Organentwicklung: diskrete Abnormalitäten Abb. 1.3 Pathophysiologisches Modell psychischer Störungen. Neurale Systeme: z.B. ineffiziente Konnektivität in Mikro- und Makronetzwerken Psychische Störung: • Verhalten • Erleben • Kognition • Emotion 9 10 1 Psychiatrie im Kontext der Neurowissenschaften Als Ergebnis von alledem hat ein Neugeborenes eine geringere oder höhere Vulnerabilität, etwa für eine Angsterkrankung, eine Psychose oder eine Epilepsie, aber auch für Diabetes mellitus oder Hypertonie. Das bedeutet nicht, dass jemals eine Erkrankung manifest werden muss; lediglich die Neigung dazu ist stärker oder weniger stark vorhanden. Je nachdem, mit welchen Triggern nun die postnatale Umwelt auf das Hirn und den Organismus einwirkt, z. B. mit stabiler Bindung, Erleben von Sicherheit und Verlässlichkeit oder mit Stress, Drogen, mangelnder Bewegung oder großen Mengen an schnell verfügbarem Zucker in den ersten Lebensjahren, wird die Resilienz oder Vulnerabilität weiterentwickelt. So beeinflusst eine stabile Bindungserfahrung die Funktion der Oxytozinrezeptoren, während viel schnell verfügbarer Zucker in der frühen Kindheit die Sensibilität der Insulinrezeptoren im Gehirn verändert. Bei vorhandener Diabetesneigung steigt das Diabetesrisiko dadurch weiter an, ohne Diabetesneigung hat dieser Trigger möglicherweise keine Konsequenzen. Zusätzliche Trigger können das vulnerable System weiter destabilisieren, sodass schließlich eine psychische Störung oder ein Diabetes entsteht. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt der Volkmund, „keine emotionale Traumatisierung vergisst das Gehirn“, der Neurobiologe. Das in Abb. 1.3 vorgestellte pathophysiologische Modell, das für alle wichtigen psychischen Störungen gilt, ist heute ein wesentlicher Impulsgeber für die Hirnforschung. Es bedeutet auch, dass die Primärprävention in Familie, Kindergarten und Schule einer verstärkten gesellschaftlichen Aufmerksamkeit bedarf. Die Forderung nach einer individualisierten Therapie von Patienten mit psychischen Störungen, die sich ebenfalls aus diesem Modell ableiten lässt, wird mittelfristig durch den Beitrag neuer diagnostischer Verfahren, vor allem aus der Molekularbiologie und der systemischen Neurowissenschaft, nach und nach erfüllt werden. Kein Neurologe diagnostiziert eine multiple Sklerose allein anhand des aktuellen neurologischen Befunds, sondern immer nur in Kombination mit der Anamnese und Zusatzuntersuchungen, wie z. B. dem Liquor- und dem MRT‑Befund oder der Elektrophysiologie. Auch in der Psychiatrie wird die Kombination aus Befunden verschiedener diagnostischer Verfahren an Bedeutung gewinnen. Emil Kraepelin hat schon vor 100 Jahren in die heute gültige Richtung argumentiert (Kraepelin 1887), indem er forderte: „… im Hinblick auf die kausalen Verbindungen zwischen Hirnfunktion und psychischer Krankheit benötigt die Psychiatrie weniger ʼspekulative Theorienʼ als mehr Laborforschung über Hirnprozesse …“. 1.5 Bildgebung: wichtiger Wegbereiter der Psychiatrie des 21. Jahrhunderts █ Geschichte der Bildgebung in der Psychiatrie Trotz dieser Einschätzung von Kraepelin ging die Psychiatrie im letzten Jahrhundert lange andere Wege. Sie wurde stark von der Neuropathologenkonferenz in Rom 1952 beeinflusst, auf der erklärt wurde, dass es keine Neuropathologie der Depressionen und Schizophrenien gäbe. Danach wurden bis in die 1970er-Jahre nur noch einzelne Arbeiten zum Thema Gehirn und Psychose bzw. Depression publiziert. Die Bildgebung hat wesentlichen Einfluss auf die ersten zaghaften Versuche genommen, die Psychiatrie wieder in die Medizin zurückzubringen. Ende der 1950er-Jahre untersuchte der Bonner Psychiater Gerd Huber chronisch an Schizophrenie Erkrankte mit dem neuroradiologischen Verfahren der Pneumenzephalografie und fand erweiterte Liquorräume. Noch bis zur Mitte der 1980er-Jahre stand Huber im Kreuzfeuer der Kritik eines großen Teiles seiner Kollegen, weil er überzeugt war, die Schizophrenie habe etwas mit der Morphologie des Gehirns zu tun. Seine Befunde blieben ein Jahrzehnt lang international weitgehend unbeachtet. Das änderte sich, als die beiden Wissenschaftler Ingvar und Franzen von der Universität Lund in Schweden im Jahre 1974 nach Messung des regionalen zerebralen Blutflusses die sog. Hypofrontalitätshypothese der Schizophrenie propagierten, die damals einen Paradigmenwechsel einläutete. Nach Einführung der Computertomografie (CT) replizierte Eve Johnstone 1976 den Befund der Ventrikelerweiterung (Abb. 1.4). Im Jahre 1982 bestätigten Buchsbaum und Weinberger die Hypofrontalität bei chronisch-schizophrenen Patienten mittels PET. Im Jahre 1991 brachte die MRT mit der neuen Echo-planar-Imaging-Technik (EPI) und stärkeren Gradientensystemen einen kräftigen Impuls für die medizinische Bildgebung. Diese Weiterent- 1.5 Bildgebung: wichtiger Wegbereiter der Psychiatrie des 21. Jahrhunderts wicklungen der MRT schufen eine wesentliche Grundlage für schnelle Bildgebung und ermöglichten so die diffusionsgewichtete Bildgebung (DWI), die Magnetresonanzangiografie (MRA) und die fMRT. Im Jahre 1994 kam die DTI dazu (Abb. 1.5); 2003 gab es den Nobelpreis in Medizin für die Magnetresonanz als schonende Methode zum Einblick in den Körper und parallel dazu den Nobelpreis in Physik für die Arbeiten zur Theorie über Supraleiter und Supraflüssigkeiten, eine der notwendigen Voraussetzungen, um eine Ganzkörper-MRT durchführen zu können. Abb. 1.4 a, b Diskrete Erweiterung der inneren Liquorräume bei Schizophrenie (a, Pfeil) im Vergleich zum Gesunden (b). █ Ausblick Die aktuell verfügbare Bildgebung gibt Aufschlüsse über die Morphologie (MRT) und die Funktion (fMRT, PET, SPECT), Einblicke in die Mikrostruktur (DTI) und öffnet ein „metabolisches Fenster“ (MRS). Abb. 1.5 Methodenspektrum kernspintomografischer Verfahren: MRA (Magnetresonanzangiografie), fMRT (funktionelle Magnetresonanztomografie), MRT (Magnetresonanztomografie), DTI (diffusionsgewichtete Tensorbildgebung) und MRS (Magnetresonanzspektroskopie). 11 12 1 Psychiatrie im Kontext der Neurowissenschaften Sie ermöglicht damit eine umfassende, nicht invasive Charakterisierung von Patienten. Hervorzuheben ist die Bedeutung der Bildgebung für die Charakterisierung zustandsabhängiger Variablen, für die Beobachtung neuronaler Plastizität unter verschiedenen Einflüssen, für differenzierte molekulare Untersuchungen mittels PET und SPECT, auch unter dynamischen Bedingungen (Morris et al. 2010), für die nähere Kennzeichnung von Risikopopulationen und für den Brückenschlag zwischen Genpolymorphismen und einem physiologischen Phänotyp (Hariri u. Weinberger 2003). Die am weitesten verbreitete MRT‑Bildgebung hat ihr methodisches Ende noch lange nicht erreicht; sie entwickelt sich sowohl im Bereich der Hardware (z. B. 7-Tesla-Ganzkörpermagnete) sowie der Datenakquisition als auch der Nachbereitung immer noch weiter. Neben der funktionellen Segregation (Wo passiert im Netzwerk etwas?) ist auch die Untersuchung der funktionellen Konnektivität (Was ereignet sich zwischen Regionen?) möglich und gewinnt zunehmend an Bedeutung (Friston 2009). Die größere Geräteverfügbarkeit und die immer robusteren Auswertestrategien auf der Basis eleganter mathematischer Modelle ermöglichen es, immer komplexeren Fragestellungen nachzugehen. Aber auch in der konventionellen MRT gibt es interessante Entwicklungen. Diese ist bisher durch die enge Beziehung von Spule und Körper physikalisch limitiert; der Patient fühlt sich eingeengt, stark übergewichtige Menschen können nicht untersucht werden. Bei der neuen Traveling-WaveMRT im Hochfeld führt nun ein Signalleiter das Magnetresonanzsignal zu einer entfernten Antenne, wodurch die lästige Spule und der Spulenwechsel entfallen, sich mehr Platz für den Probanden ergibt und Ganzkörperuntersuchungen möglich werden (Brunner et al. 2009). In den nächsten Jahren sind sicher noch einige überraschende Befunde zu erwarten. 1.6 Erkenntnistheoretische Überlegungen Weder die Bildgebung noch irgendein anderes neuro- oder naturwissenschaftliches Verfahren wird die ganze Wahrheit aufdecken; allenfalls wird es gelingen, in neue Dimensionen der Sichtbarma- chung des lebenden menschlichen Gehirns und geistiger Prozesse vorzustoßen. Zu beherzigen ist sicher der Satz von Emerson M. Pugh (1896–1981), an dem kein Hirnforscher vorbeikommt: ■ “If the brain were so simple that we could (fully [der Autor]) understand it, we would be too simple ■ to understand it.” Der menschliche Versuch, das eigene Gehirn zu verstehen, findet erkenntnistheoretisch in einer Grenzfallsituation statt, denn das Verstehende ist gleichzeitig das zu Verstehende. Das Pugh-Paradoxon gilt allerdings darüber hinaus auch für alle anderen Erkenntnissituationen, unter der Annahme, dass das zu Verstehende immer das vom Gehirn projizierte Bild des – grundsätzlich nicht weiter zugänglichen – Wirklichen ist: die am Höhleneingang vorbeihuschenden Schatten als Repräsentation der grellen und bunten Welt, bei deren Anblick wir „Höhlenbewohner“ erblinden, da wir dieses starke Licht nicht ertragen (Platons Höhlengleichnis). Einstein wird der Satz zugesprochen: „Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen.“ Als Äußerung eines begnadeten Wissenschaftlers, der sich aufmachte, das Welträtsel zu lösen, ist dieser Ausspruch ebenfalls ein Paradoxon: Im Grunde negiert Einstein damit das Erkenntnisstreben als maßgebliche menschliche Triebfeder und setzt an dessen Stelle ein archaisches Erleben. Doch vielleicht lässt sich auch der Dualismus von Erkennen und Staunen in einer weiteren Synergieebene auflösen? Ganz sicher jedenfalls ist, dass die Auflösung des Geistes in totale Transparenz – der gläserne Mensch – kein Ziel der Bildgebung in der Psychiatrie ist, sein wird oder jemals war. Saint-Exupérys Satz „Wahrheit ist nicht das (durch moderne Bildgebung, Molekularbiologie, experimentelle Psychologie usw. [der Autor]) Beweisbare. Wahrheit ist das Unausweichliche“ hilft bei der Interpretation und Bewertung von Forschungsergebnissen. Nur das, was sich immer wieder durch unabhängige Forschungsgruppen bestätigt, wird in den Bereich des als Wahrheit Anerkannten übergehen. Die moderne Bildgebung und die übrigen genannten Verfahren sind immer nur Hilfsmittel beim suchenden Ringen um das, was wohl die Wahrheit ist. 1.6 Erkenntnistheoretische Überlegungen Bildgebung als moderne Phrenologie Kritiker der Bildgebung in der Psychiatrie bezeichnen diese gern als „moderne Phrenologie“. Bei der von Franz Joseph Gall (1758–1828) begründeten Methode der Phrenologie wird der Schädel eines Menschen minutiös vermessen, um aus zahlreichen Schädelmaßen Rückschlüsse beispielsweise auf dessen Persönlichkeit zu ziehen. Hierbei erfolgte in unserem Kulturkreis erstmalig der Versuch einer Zuordnung bestimmter Hirnareale bzw. ihrer Projektionsflächen auf dem Schädel zu bestimmten Bereichen der Wahrnehmung, des Fühlens und sonstiger geistiger Leistungen und Eigenschaften eines Menschen. Die Schädelform galt als treues Abbild des Gehirns und seiner einzelnen Funktionsgebiete (Abb. 1.6). Die grundlegende Annahme der Phrenologie bezüglich der Spezialisierung von bestimmten Funktionsarealen ist aus heutiger Sicht nicht ganz Abb. 1.6 Bilderbogen des Geistes – Projektion geistiger Funktionsbereiche auf den Schädel in der Phrenologie (mit freundlicher Genehmigung der AKG Berlin). falsch. Die Annahme einer Projektion dieser Areale auf den Schädel ist differenziert zu betrachten (s. u.). Die Schlüsse jedoch, welche die Phrenologen aus ihren Messungen zogen und die zum Teil für menschenverachtende Ideologien instrumentalisiert wurden, mahnen auch heute noch zur kritischen Reflexion vermeintlich (neuro-)wissenschaftlich belegter Befunde. Die folgende tierexperimentelle Untersuchung von Gelowitz u. Mitarb. (2002) aus der angesehenen Arbeitsgruppe um die zwischenzeitlich verstorbene Patricia Goldman-Rakic ist ein Beispiel für moderne Phrenologie: Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Auswirkungen es auf die Gehirnentwicklung, das Gehirnwachstum und konsekutiv auch auf den Schädelaufbau hat, wenn in einer vulnerablen Phase der Hirnentwicklung in das Gehirn – hier den Thalamusbereich – spezifisch eingegriffen wird. Bei dem untersuchten Primaten entsteht eine kraniofaziale Dysmorphogenese; bestimmte Schädelmaße, wie etwa die Schädelbreite im Stirnbereich oder der äußere Augenabstand, werden durch diesen Eingriff tatsächlich verändert (in früheren Untersuchungen wurde auch bei einer Subgruppe von schizophrenen Patienten eine Störung in der Schädelkonfiguration postuliert). In einem solchen seriösen Kontext darf die moderne Bildgebung auch einmal als moderne Phrenologie bezeichnet werden. Allerdings ist daran zu erinnern, dass zwischen Franz Joseph Gall und den vielfältigen Verfahren der Bildgebung ganze Forschergenerationen wirkten, die sich um die mehrdimensionale Kartierung der Histomorphologie (man denke z. B. an die 52 Rindenfelder von Brodmann aus dem Jahre 1909) und der Funktion bestimmter Hirnareale samt deren Interaktionen bemühten, z. B. durch die Charakterisierung von Ausfällen nach Verletzungen, bei Hirnoperationen, bei Geburtsdefekten, mittels moderner histochemischer Methoden sowie durch gezielte Ausschaltungsexperimente oder Einzelzellableitungen unter Experimentalbedingungen bei Tieren. 13