Angst aus heiterem Himmel

Werbung

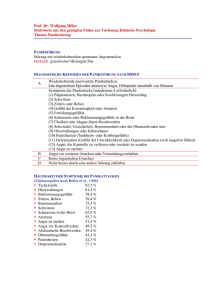

W I S S E N S C H A F T Angststörung/Panikattacken Angst aus heiterem Himmel Panikstörungen haben erhebliche psychosoziale, somatische und ökonomische Folgen. Die meisten Betroffenen bleiben jedoch unbehandelt. A ngststörungen sind weit verbreitet. Nach neueren epidemiologischen Untersuchungen in der Allgemeinbevölkerung und in Arztpraxen zählen sie zu den häufigsten psychischen Störungen bei Frauen. Bei Männern rangieren sie nach den Suchterkrankungen bereits auf Platz zwei. Immer mehr Menschen sind zudem von besonders schwerwiegenden Formen der Angststörung, den Panikattacken und Panikstörungen, betroffen. „Es ist denkbar, dass panikartige Ängste in der schnelllebigen, hektischen Gegenwart besonders zeitgemäße Stressreaktionen sind“, meint die Psychologische Psychotherapeutin Dr. Sigrun SchmidtTraub aus Essen. Trotz starker und zunehmender Verbreitung erhält nur ein kleiner Teil der Betroffenen überhaupt eine Behandlung. Das mag einerseits an mangelnder Aufklärung liegen, andererseits auch an Vorbehalten gegenüber Psychotherapie und Pharmakotherapie. Beide sind jedoch unerlässlich, um den Betroffenen wirksam zu helfen. Alltägliches wird als bedrohlich interpretiert Die psychotherapeutische Behandlung von Panikstörungen ist vorwiegend kognitiv-behavioral ausgerichtet. Sie basiert auf einem komplexen psychophysiologischen Modell, in dem die Kognitionen der Betroffenen eine besondere Rolle spielen. Patienten mit Panikstörung neigen dazu, alltägliche Ereignisse, Umweltveränderung und harmlose körperliche Vorgänge als gefährlich und bedrohlich zu interpretieren. Durch solche Fehlinterpretation entsteht Angst und physiologische Aktivierung, und es werden weitere körperliche Sensationen erzeugt, die ein ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 12⏐ ⏐ Dezember 2005 Deutsches Ärzteblatt⏐ Katastrophen-Denken fördern und die Angst verstärken. Dieser Prozess schaukelt sich innerhalb weniger Minuten auf und gipfelt schließlich in einer Panikattacke. In diesem Zustand empfinden die Betroffenen intensives Unbehagen und Todesängste. Sie werden begleitet von Herzrasen oder starkem Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Übelkeit, Schwindel sowie Gefühlen der Entfremdung und Unwirklichkeit. Weitere Symptome sind Taubheit, Kribbeln, Kälteschauer, Hitzewallungen sowie Schmerz und Missempfinden in Brust und Magen. Auf dem Höhepunkt einer Panikattacke glauben die Betroffenen, die Kontrolle zu verlieren, verrückt zu werden oder zu sterben. Die Panikattacke wird häufig durch Habituation, Ermüdung oder Bewältigungsversuche, wie Hilfesuchen, Vermeidungsverhalten und kognitive Reattribuierung, beendet. Das geschieht nach durchschnittlich 20 bis 30 Minuten. Panikattacken können aber auch kürzer oder erheblich länger dauern. Nach einer Attacke sorgen sich die Betroffenen vor neuen Attacken und deren Folgen. Treten solche Attacken und Befürchtungen häufiger auf, spricht man von einer Panikstörung. Besonders belastend für Patienten ist der subjektive Eindruck, dass Panikattacken „aus heiterem Himmel“ und „ohne besondere Ursachen“ auftreten. Aufgrund dessen fühlen sie sich hilflos und der Störung ausgeliefert. Neben kognitiven Verzerrungen werden Panikattacken auch von Lernprozessen und aufrechterhaltenden situativen Bedingungen mitverursacht. Möglicherweise haben auch frühe Traumatisierungen und psychodynamische Vorgänge einen Einfluss. Für die Behandlung spielen solche Überlegungen zurzeit aber noch keine Rolle. PP Die Behandlung beginnt zunächst mit einer Beratung und stützenden Gesprächen, einer Anleitung zur Selbsthilfe und Psychoedukation. Diese Maßnahmen können mit einer Anleitung selbst von nicht-spezialisierten Allgemeinärzten durchgeführt werden. Wenn die genannten Maßnahmen jedoch versagen oder nicht ausreichen, wird eine gezielte Therapie notwendig. Behandelt wird vor allem mit Expositionstherapie, kognitivbehavioraler Therapie und Entspannungsverfahren. Dabei erfahren die Betroffenen, wie sich Angst aufschaukelt, und sie lernen, körperliche Symptome angemessen zu interpretieren. Die Patienten werden anschließend angeleitet, neue, Angst reduzierende Bewertungen der körperlichen Symptome zu entwickeln und sich durch gezielte Konfrontation an körperliche Symptome zu gewöhnen. Sie sollen lernen, dass die befürchtete Katastrophe nicht eintritt. Dabei helfen unter anderem Entspannungsverfahren. Wichtig ist es, dass Therapeuten die Sorgen der Patienten um ihren Gesundheitszustand nicht als „eingebildet“ abtun, sondern ernst nehmen. Erst dann sollten sie rationale Alternativerklärungen behutsam und gemeinsam mit den Patienten erarbeiten. Außerdem sollte ein Hyperventilationstest durchgeführt und die Bauchatmung vermittelt werden, weil viele Patienten während eines Angstanfalls hyperventilieren. Pharmakotherapie kann den Therapieprozess sinnvoll unterstützen. Nach wissenschaftlicher und klinischer Erfahrung eignen sich zur Behandlung der Panikstörung folgende drei Substanzgruppen: trizyklische Antidepressiva (zum Beispiel Imipramin), Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (zum Beispiel Paroxetin, Fluvoxamin) und Benzodiazepine (Alprazolam). Für jede dieser Substanzgruppen bestehen aus einer Reihe von Studien gut dokumentierte Wirksamkeitsbelege hinsichtlich Akutbehandlung und dauerhafter Symptombesserung. Übersichtsarbeiten zeigen, dass Kombinationen von Pharmakotherapie mit kognitiver Verhaltenstherapie positive, additive Effekte aufweisen, und zwar nicht nur in der Zielsymptomatik, sondern auch in der Begleitsymptomatik. Nach Einschätzung von Dr. Dr. med. Dipl.Psych.Reinhard Joachim Boerner,Leiter der Angstambulanz in der Psychiatri- 557 PP W I S S E N S C H A F T schen Klinik und Poliklinik der LudwigsMaximilians-Universität München, und Kollegen, ist der Einsatz einer Kombinationstherapie von Pharmakotherapie und umfassender Psychotherapie unter den Gesichtspunkten von Kosten und Aufwand jedoch nicht die erste Wahl, wenn es um die Behandlung einer unkomplizierten Panikstörung geht. Sie schlagen für die Routineversorgung beispielsweise einen kurzen Einsatz einer Medikation vor oder zu Beginn einer Verhaltenstherapie vor oder den Einsatz verhaltensorientierter Elemente während einer Pharmakotherapie. Pathogenese weitgehend ungeklärt Aus dem Blick verloren werden dürfen auch nicht die erheblichen psychosozialen, somatischen und ökonomischen Folgen der Panikstörung. Dazu zählen Arbeitsunfähigkeit, ein erhöhtes Risiko für sekundäre komorbide Erkrankungen, wie zum Beispiel Agoraphobie, Depressionen, somatoforme Störungen, Hypochondrie und Suchterkrankungen, eine erhöhte Suizidrate sowie eine übermäßige Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. „Nach US-amerikanischen Studien machten Patienten mit Panikstörungen 20 bis 29 Prozent der Notaufnahmen in Krankenhäusern aus und nahmen diese damit 13-mal so häufig in Anspruch wie die Allgemeinbevölkerung“, berichten Prof. Manfred Beutel und Kollegen von der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Mainz. Die Behandlung einer Panikstörung darf sich daher nicht allein auf die Symptom- und Ursachenbeseitigung konzentrieren, sondern muss den Betroffenen auch Hilfe und Unterstützung bieten, sich wieder ins normale soziale und berufliche Alltagsleben einzugliedern. Ätiologie und Pathogenese der Panikstörung sind von einer vollständigen Aufklärung noch weit entfernt. Mit der Gen- und Hirnforschung könnten in den folgenden Jahren jedoch entscheidende Fortschritte erzielt werden. So zeigen beispielsweise Zwillingsstudien, dass Patienten mit einer Panikstörung vulnerabel sind und eine Disposition zu 558 selektiver Wahrnehmung, Furchtsamkeit und Angstsensitivität haben. Neurobiologische Forschungen weisen darauf hin, dass bei diesen Patienten das limbische System, insbesondere die Amygdala, überaktiv ist. Bei Konfrontation mit Angstreizen sind Hippocampus und präfrontale Areale stark aktiviert. Zudem wurden strukturelle Veränderungen in Temporallappen, Hippocampus und Amygdala bei Panikpatienten gefunden, insbesondere ein vermindertes Volumen und eine verminderte Dichte grauer Substanz. Darüber hinaus lässt die hohe Wirksamkeit von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern auf eine Funktionsstörung im serotonergen System und auf eine postsynaptische Hypersensibilität schließen. Im noradrenergen System wird von einer größeren Variabilität ausgegangen, die eine überschießende Aktivierung und Inhibition ermöglicht. Das Ansprechen auf Benzodiazepine gilt als Beleg dafür, dass das GABA-Benzodiazepin-System bei der Panikstörung eine Referiert Rolle spielt. Ferner könnte es auch Zusammenhänge mit dem Immunsystem geben. Nach einer interdisziplinären Angst-Allergie-Studie haben Allergiker ein fünffach erhöhtes Risiko im Vergleich zu Nicht-Allergikern, eine behandlungsbedürftige Panikstörung zu entwickeln. Umgekehrt wurden bei 70 Prozent der untersuchten Panikpatienten leichte bis mittelschwere allergische Reaktionen ermittelt. Die Wirkungszusammenhänge sind jedoch unklar und werden im Rahmen eines psychoimmunologischen Netzwerks disDr. phil. Marion Sonnenmoser kutiert. Literatur 1. Beutel M, Dietrich S, Wiltink J: Entstehung und Verlauf der Panikstörung. Psychotherapeut 2005; 4: 249–257. 2. Boerner RJ et al.: Die Panikstörung. Stuttgart: Schattauer 1997. 3. Schmidt-Traub S: Panikstörung und Agoraphobie. Göttingen: Hogrefe 1997. Prof. Manfred E. Beutel, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universität Mainz, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, E-Mail: beutel@ psychosomatik.klinik.uni-mainz.de Trauerarbeit Professionelle Begleitung hilft nicht T rauernde brauchen keine professionelle Trauerbegleitung, zumindest solange der Trauerprozess normal verläuft. Zu diesem Ergebnis kommt ein Wissenschaftlerteam der Universitäten Tübingen und Utrecht, das zahlreiche Studien zum Thema „Trauerarbeit“ gesichtet hat. Normal Trauernde durchleiden durch den Verlust eines nahen Angehörigen Gefühle des Verlassenseins, der Einsamkeit und Isolation. Trost und Mitleid durch Familienangehörige und Freunde helfen ihnen jedoch ebenso wenig dabei, den Trauerprozess zu mildern oder schneller abzuschließen, wie eine Beratung durch professionelle Trauerbegleiter. Auch von anderen psychotherapeutischen Interventionen, wie etwa Gesprächen, Trauerbekundungen, Sinngebung und Umdeutung des Verlustes, profitieren normal Trauernde wenig. Die Forscher vermuten, dass der Tod eines Angehörigen, der sich schon länger abzeichnete, von den Trauernden erwartet wurde und sie sich darauf einstellen konnten. Das hilft ihnen offenbar dabei, selbst mit dem Verlust fertig zu werden. Im Gegensatz dazu benötigen Trauernde, die einen Angehörigen durch einen überraschenden oder gewaltsamen Tod verloren haben, häufiger Unterstützung. „Auch Trauernde, deren Trauerprozess pathologische Formen annimmt, brauchen eher professionelle Trauerbegleitung“, so die Wissenschaftler. Sie empfehlen allen, die mit Trauernden zu tun haben, sich vor allem auf diejenigen zu konzentrieren, die mit ihrer Trauer nicht umgehen können und ms daran zu zerbrechen drohen. Stroebe W, Schut H, Stroebe M: Grief work, disclosure and counseling: Do they help the bereaved? Clinical Psychology Review 2005; 25: 395–414. Prof. Dr. Wolfgang Stroebe, Department of Social and Organizational Psychology, Utrecht University, P.O. Box 80.140, 3508 TC Utrecht (NL), E-Mail: W.Stroebe@ fss.uu.nl ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 12⏐ ⏐ Dezember 2005 Deutsches Ärzteblatt⏐