Verhaltenstherapie verringert Komorbidität

Werbung

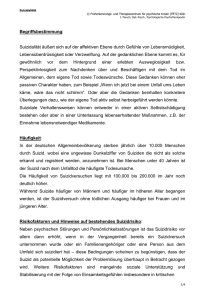

W I S S E N S C H A F T peutisch besser, Verleugnung, Vermeidung und auch bewusstes Verschweigen als einen, manchmal unvermeidlichen Aspekt der Suizidalität des Patienten anzuerkennen, als sich selbst oder den Patienten dafür zu verurteilen. Wenn die Beziehung zum Arzt zwar konfliktreich, vielleicht anstrengend und verärgernd ist, man aber in dieser Weise miteinander in Kontakt bleibt, ist die Suizidalität meist als weniger akut einzuschätzen, als wenn der Kontakt flüchtig, unzuverlässig und von wenig Emotionen auf beiden Seiten getragen ist. Allerdings ist bei emotional stürmischeren Kontakten darauf zu achten, ob man selber Kränkungen setzt, die zu einem abrupten Abbruch des Kontakts mit erneutem Ansteigen der Suizidalität führen können. Ärztliche Handlungsoptionen bei Suizidalität Ärztliches Handeln bei Suizidalität ist stark bestimmt durch seine Rahmenbedingungen. Findet der Kontakt zum Patienten im Krankenhaus nach einem Suizidversuch, in der psychiatrischen Abteilung bei chronischer Suizidalität, in der niedergelassenen hausärztlichen oder nervenärztlichen Praxis oder im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung statt, so stehen unterschiedliche Handlungsoptionen zur Verfügung. Grundsätzlich sollte versucht werden, in einem ruhigen, vertrauenswürdigen Gesprächsangebot die aktuelle Lage zu klären und die diagnostische Einschätzung zu gewinnen. Eine tragfähige therapeutische Beziehung kann durchaus Ärger und lebhafte Auseinandersetzungen beinhalten; wichtig ist dabei, ob bei allen emotionalen Stürmen auch beim Arzt ein Gefühl einer Verbindung entsteht, die nicht abbricht, wenn man sich nicht mehr sieht. Die Handlungsoptionen sind dann stark abhängig von den Möglichkeiten und Grenzen des Behandlers: In der niedergelassenen Praxis sollte man sich (zuvor) im Klaren darüber sein, mit wie viel Zeit und Engagement man sich dem Patienten zur Verfügung stellen kann, wie weit die eigenen Kenntnisse, zeitlichen Möglichkeiten, aber auch psychischen Ressourcen gehen. Dabei ist es besser, die Grenzen so zu stecken, dass PP Heft 5 Mai 2003 Deutsches Ärzteblatt man nicht unter Druck gerät und dem Patienten frühzeitig klar zu vermitteln, wofür man zur Verfügung steht und was man nicht leisten kann. Besteht kein akuter Handlungsdruck (das heißt der Arzt bekommt die Vorstellung, dass der Patient wieder kommen wird), so sollte in dem Fall, dass man den Patienten nicht selbst behandeln will, eine Überweisung in psychiatrische oder psychotherapeutische Richtung erfolgen. Mit Zustimmung des Patienten sollte der weiterbehandelnde Arzt oder Therapeut direkt informiert werden. Der Patient sollte dabei, soweit möglich, aufgefordert werden, unabhängig von dem ärztlichen Austausch den Kontakt zum Facharzt oder Psychotherapeuten direkt aufzunehmen. Wenn gerade aufgrund der Beziehungsgestaltung der Patient-ArztBeziehung durch den Patienten der Eindruck entsteht, dass kein tragfähiger Kontakt über einen Zeitraum von einigen Tagen möglich ist, sollte die stationäre Behandlung angesprochen werden. Besteht massive Ablehnung einer Klinikbehandlung bei gleichzeitigem hohen suizidalen Druck und Unsicherheit in der Beziehung zum Patienten, kann eine Zwangsunterbringung (zum Beispiel durch Fahndung und Zuführung zu einer psychiatrischen Klinik) indiziert sein. Bei Unsicherheiten ist es besonders günstig, sich den Rat eines Fachkollegen einzuholen. Ein zweiter Blick auf eine schwierige Situation schafft häufig Klarheit über das weitere Vorgehen. Manuskript eingereicht: 20. 1. 2003, angenommen: 17. 2. 2003 ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2003; 100: A 1004–1007 [Heft 15] Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das beim Verfasser erhältlich oder im Internet unter www.aerzteblatt.de/pp/lit1503 abrufbar ist. Anschrift für die Verfasser: Dr. med. Reinhard Lindner Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Therapiezentrum für Suizidgefährdete Martinistraße 52 20246 Hamburg E-Mail: [email protected] Weitere Informationen im Internet: www.uke.uni-hamburg.de/tzs www.suizidprophylaxe.de www.neuhland.de www.suizidpraevention-deutschland.de www.forlife.de PP Referiert Panikstörungen Verhaltenstherapie verringert Komorbidität Z wischen 51 und 83 Prozent der Patienten mit einer Panikstörung leiden noch unter mindestens einer weiteren psychischen Störung. Zu den häufigsten Begleiterkrankungen gehören Angststörungen, Soziale Phobien, Süchte und Stimmungsprobleme. Eine US-amerikanische Studie zeigt jetzt, dass durch Verhaltenstherapie nicht nur die Primärerkrankungen, sondern auch diese komorbiden Störungen beeinflusst werden können. Die Autoren behandelten 51 Patienten mit Panikstörung/Agoraphobie und zusätzlichen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und Phobien durch verhaltenstherapeutische Verfahren. Die Patienten erlernten spezielle Atemtechniken und wurden angeleitet, sich in panikauslösende Situationen zu begeben. Die Behandlung ist bisher erfolgreich: Die Anzahl und der Schweregrad der Panikanfälle gingen deutlich zurück. Gleichzeitig ließen auch die Begleiterkrankungen nach, obwohl diese nicht gezielt therapiert worden waren. Die Forscher vermuten, dass die Patienten die Fertigkeiten, die sie in der Verhaltenstherapie erlernt haben, generalisieren. Sie setzen sie nicht nur im Umgang mit der Primärstörung, sondern auch bei anderen Problemen ein. Darüber hinaus vermuten die Forscher eine Wechselwirkung zwischen den psychischen Störungen.Wird eine Störung vermindert, beeinflusst dies auch die Begleitstörungen in die gewünschte Richtung. „Statt mehrere Störungen gleichzeitig zu behandeln, sollten sich Therapeuten nur auf eine Störung konzentrieren“, meinen die Wissenschaftler. Denn die gezielte Therapie einer Störung verms ringert zugleich die Komorbidität. Tsao JCI, Mystkowski JL, Zucker BG, Craske MG: Effects of Cognitive-Behavioral Therapy for Panic Disorder on Comorbid Conditions. Behavior Therapy 2002: 33: 493–509. Tsao JCI, NIHM Center of the Study of Emotion and Attention, University of Florida, Box 100165 HSC, Gainesville, FL 32610, [email protected] 229