ď 0Q\^Q__UbQ ?`Ú^aZSQZ

Werbung

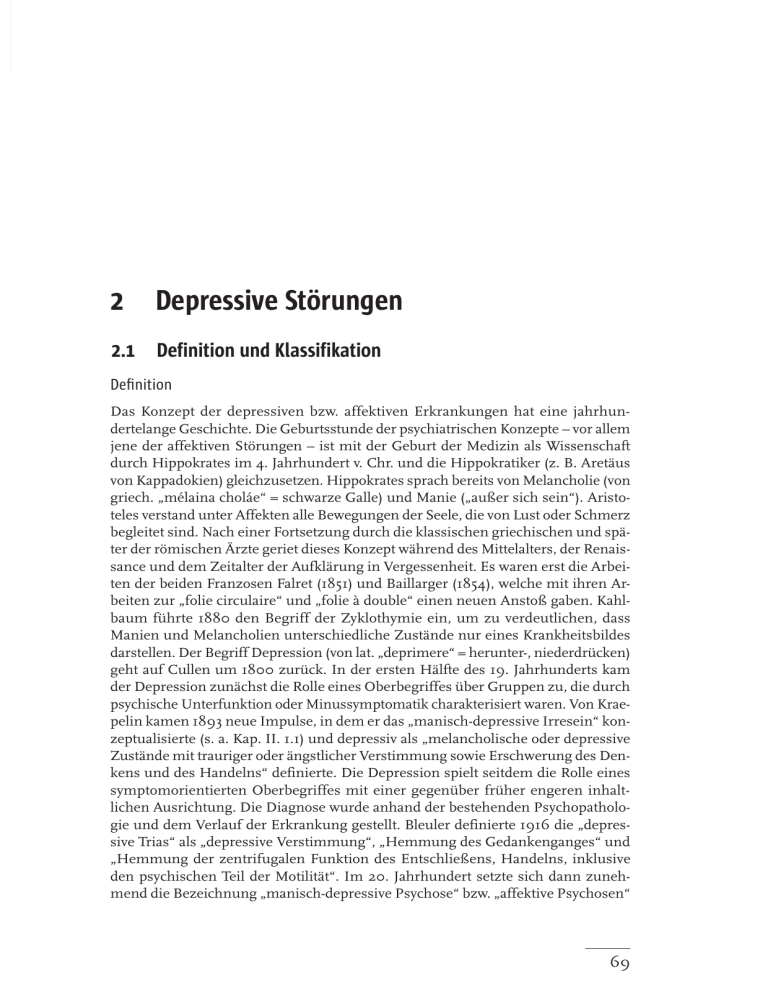

ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ ď$Ď 0QRUZU`U[ZaZP7XM__URUWM`U[Z 0Q¤ZU`U[Z Das Konzept der depressiven bzw. affektiven Erkrankungen hat eine jahrhundertelange Geschichte. Die Geburtsstunde der psychiatrischen Konzepte – vor allem jene der affektiven Störungen – ist mit der Geburt der Medizin als Wissenschaft durch Hippokrates im 4. Jahrhundert v. Chr. und die Hippokratiker (z. B. Aretäus von Kappadokien) gleichzusetzen. Hippokrates sprach bereits von Melancholie (von griech. „mélaina choláe“ = schwarze Galle) und Manie („außer sich sein“). Aristoteles verstand unter Affekten alle Bewegungen der Seele, die von Lust oder Schmerz begleitet sind. Nach einer Fortsetzung durch die klassischen griechischen und später der römischen Ärzte geriet dieses Konzept während des Mittelalters, der Renaissance und dem Zeitalter der Aufklärung in Vergessenheit. Es waren erst die Arbeiten der beiden Franzosen Falret (1851) und Baillarger (1854), welche mit ihren Arbeiten zur „folie circulaire“ und „folie à double“ einen neuen Anstoß gaben. Kahlbaum führte 1880 den Begriff der Zyklothymie ein, um zu verdeutlichen, dass Manien und Melancholien unterschiedliche Zustände nur eines Krankheitsbildes darstellen. Der Begriff Depression (von lat. „deprimere“ = herunter-, niederdrücken) geht auf Cullen um 1800 zurück. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam der Depression zunächst die Rolle eines Oberbegriffes über Gruppen zu, die durch psychische Unterfunktion oder Minussymptomatik charakterisiert waren. Von Kraepelin kamen 1893 neue Impulse, in dem er das „manisch-depressive Irresein“ konzeptualisierte (s. a. Kap. II. 1.1) und depressiv als „melancholische oder depressive Zustände mit trauriger oder ängstlicher Verstimmung sowie Erschwerung des Denkens und des Handelns“ definierte. Die Depression spielt seitdem die Rolle eines symptomorientierten Oberbegriffes mit einer gegenüber früher engeren inhaltlichen Ausrichtung. Die Diagnose wurde anhand der bestehenden Psychopathologie und dem Verlauf der Erkrankung gestellt. Bleuler definierte 1916 die „depressive Trias“ als „depressive Verstimmung“, „Hemmung des Gedankenganges“ und „Hemmung der zentrifugalen Funktion des Entschließens, Handelns, inklusive den psychischen Teil der Motilität“. Im 20. Jahrhundert setzte sich dann zunehmend die Bezeichnung „manisch-depressive Psychose“ bzw. „affektive Psychosen“ 69 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ durch. Zur Abgrenzung gegenüber den „schizophrenen Psychosen“ wurde abgehoben, dass sie jeweils nach Abklingen der einzelnen Phasen mit einer vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen, unversehrten Zustands ausheilten. Die affektiven und schizophrenen Psychosen wurden als endogene Psychosen zusammengefasst, um auf eine körperlich bedingte (endogene) Ursache hinzuweisen, die zumindest bis heute jedoch nicht nachgewiesen werden konnte. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts verdeutlichten Familien- und Verlaufsstudien, dass unipolare Depressionen entgegen früheren Vorstellungen doch von bipolaren Erkrankungen (Manie und Depression) abgegrenzt werden müssen. Auch der Bereich der nicht-endogenen Depressionen fand etwa zur gleichen Zeit mehr Beachtung. Insbesondere der Begriff der neurotischen Depression wurde zunehmend in den klinischen Alltag eingeführt. In der Diagnostik setzte sich eine Dichotomisierung zwischen endogenen und neurotischen bzw. reaktiv-situativen Depressionen durch. Dabei wurde in der Regel davon ausgegangen, dass es sich hierbei um zwar klar abgrenzbare Krankheiten handelt. Kielholz teilte die Depression 1966 in drei unterschiedliche ätiologische Gesichtpunkte, nämlich psychogen, endogen und somatogen ein. Diese Sichtweise wurde allerdings in den letzten Jahren aufgegeben, da Studien mehr Überschneidungen und Gemeinsamkeiten als Differenzen zwischen den unterschiedlichen Depressionsformen fanden. Die Schwierigkeiten, die Ätiologie affektiver Störungen zu beurteilen, führte zu einer deskriptiven und die bestehende Psychopathologie und Verlaufsform berücksichtigende Konzeption im ICD-10 und DSM-IV (Baillarger, 1854; Bauer, 2004; Berger & van Calker, 2004; Falret, 1851; Gutzmann & Sasse, 2004; Kaepelin, 1913; Laux, 1996; Marneros, 2004; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Unter den affektiven Störungen werden verschiedene, in Ätiologie, Symptomatik und Verlauf unterschiedliche Störungsbilder zusammengefasst, die folgende Gemeinsamkeiten aufweisen (Remschmidt, 2000; Remschmidt et al., 2001): Sie sind gekennzeichnet durch anhaltende und/oder krankhafte Veränderun- gen der Stimmungslage und des Antriebs mit oder ohne Angstbeteiligung, die Stimmung kann nach der depressiven oder manischen Seite ausgelenkt sein. Sie zeigen darüber hinaus auch regelmäßig kognitive und körperliche Auffälligkeiten, Sie neigen zu einem rezidivierenden Verlauf und vielfach zur Chronifizierung. Das ICD-10 fasst unter den affektiven Störungen folgende Gruppen ein (Remschmidt et al., 2001; Schulte-Markwort & Forouher, 2005): manische Episoden, bipolare affektive Störungen, depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen und anhaltende affektive Störungen. 7XM__U¤WM`U[Z Aus Gründen der thematischen Relevanz soll hier nur auf die Depression eingegangen werden. Nach ICD-10 (WHO, 1992) ist die Depression durch einzelne depressive Episoden oder rezidivierende depressive Episoden gekennzeichnet, die mit erheblich erhöhter Morbidität und Mortalität einhergeht (Bauer, 2004). 70 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ Bei depressiven Episoden handelt sich um eine mindestens zwei Wochen andauernde Störung mit gedrückter Stimmung, Verlust von Freude und Interesse sowie Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung. Die Symptomatik ist vielfältig, altersabhängig und wenig situationsgebunden. Somatische oder psychotische Symptome können zusätzlich vorhanden sein (Knölker et al., 2003; Remschmidt et al., 2001 a). Bei rezidivierenden depressiven Störungen handelt es sich um wiederholte depressive Episoden. Die einzelnen Episoden dauern ca. zwischen 3 und 12 Monaten und werden häufig durch belastende Lebensereignisse ausgelöst. Zwischen den einzelnen Episoden besteht typischerweise eine vollständige Remission (Knölker et al., 2003; Remschmidt et al., 2001 a). Die Diagnostik depressiver Störungen nach ICD-10 umfasst Haupt-, Zusatz- und somatische Symptome (Berger & van Calker, 2004; Remschmidt et al., 2001a): Hauptsymptome: depressive Stimmung, Verlust von Interesse oder Freude, erhöhte Ermüdbarkeit Zusatzsymptome: verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermin- dertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken oder -handlungen, Schlafstörungen, verminderter Appetit Somatische Symptome: Interessenverlust oder Verlust der Freude an normalerweise angenehmen Tätigkeiten, auf eine freundliche Umgebung oder günstige Ereignisse emotional zu reagieren, frühmorgendliches Erwachen, Morgentief, psychomotorische Hemmung, deutlicher Appetitverlust, Gewichtsverlust, deutlicher Libidoverlust Auch die in der Kindheit und Jugend beginnenden affektiven Störungen bzw. Depressionen werden nach diesem Schema klassifiziert (Remschmidt et al., 2001). Die entsprechende Terminologie für depressive Episode ist im DSM-IV-TR (APA, 2000) „major depression“. Es ist bis jetzt nicht gelungen, diesen englischsprachigen Begriff adäquat ins Deutsche zu übertragen („typische Depression“) (Berger & van Calker, 2004). ď$ď 1\UPQYU[X[SUQaZPÀ`U[X[SUQ 1\UPQYU[X[SUQ Weltweit leiden ca. 340 Millionen Menschen unter einer Depression. In Deutschland sind es ca. vier Millionen Menschen. Die WHO schätzt, dass Depressionen die Erkrankungen sind, die die vierthöchsten allgemeinen Belastungen verursachen. Im Jahr 2020 werden die Depressionen nach den Herz-Kreislauferkrankungen die zweithöchsten allgemeinen Belastungen verursachen (Ahrens, 2000; Bauer, 2004; Murray & Lopez, 1996; WHO, 2001). Die Lebenszeitprävalenzen für Depressionen liegt in europäischen Studien zwischen 15.7 und 16.4 % (Wacker et al., 1992; Marneros, 1999). Die Punktprävalenz aller depressiven Episoden liegt bei etwa 10 % und die 1-Jahres Prävalenz bei etwa 4 %. Die 1-Jahres-Inzidenz beträgt ca. 3 %. Die altersspezifischen Lebensprävalenzen 71 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ sind zwischen dem 18. und 64. Lebensjahr relativ stabil. Der Häufigkeitsgipfel für depressive Episoden liegt Mitte des dritten Lebensjahrzehnts. Sie können in jedem Alter, manchmal bereits in der Kindheit oder Adoleszenz, beginnen (Berger & van Calker, 2004; Pfennig, 2004; Remschmidt, 2000; van Calker & Berger, 2000). Frauen sind insgesamt etwa 1.5 bis 2.5 Mal häufiger betroffen. Bei depressiven Episoden ist das Verhältnis von Depressionen mit und ohne somatische Symptome etwa eins zu vier einzuschätzen (Berger & van Calker, 2004; Pfennig, 2004). In den USA wurde in Studien Prävalenzraten von 0,9 % bei Vorschulkindern, 1,9 % bei Schulkindern und zwischen 2 und 8 % bei Jugendlichen gefunden. Bei Kindern wird generell eine Punktprävalenz von 3 % für depressive Episoden angenommen, die sich in der Adoleszenz etwa verdoppelt. Dabei scheinen die Prävalenzraten bei Mädchen (55 % vs. 45 %), wie im Erwachsenalter, höher zu liegen. Bei Jugendlichen, die stationär behandelt werden, liegt die Prävalenz über 25 %. Depressionen in der Adoleszenz sind eine der häufigsten Ursachen für Morbidität und Mortalität (Brent & Birmaher, 2002; Schulte-Markwort & Forouher, 2005; TADS Team, 2005). Der Verlauf ist generell episodisch, wobei 2/3 der Patienten abgegrenzte Episoden mit zwischenzeitlichen Phasen völliger Gesundheit haben. 1/3 der Patienten haben nur eine partielle Besserung. Die durchschnittliche Episodendauer liegt bei Wochen bis Monaten (~ 4 Monate); bei 15–20 % der Patienten dauert die Episode über 12 Monate. Die Prognose für die einzelnen Episoden ist gut, dahingegen zeigt der Langzeitverlauf ein Rezidivrisiko von 50–75 % nach einer depressiven Episode. Etwa 10 % der Patienten entwickeln einen chronischen Verlauf. Trotz einer großen Variabilität individueller Verläufe bestätigt die Mehrzahl klinischer Studien die bereits von Kraepelin erkannte Tendenz zur Progredienz (Berger & van Calker, 2004; Kraepelin, 1921; van Calker & Berger, 2000). Besteht bereits eine Dysthymia, ist das Risiko für eine Depression bis zu 10-fach erhöht (Cuijpers & Smit, 2004). Die Depression ist die psychische Erkrankung mit dem höchsten Suizidrisiko. Mindestens einmal hospitalisierte Patienten suizidieren sich zu 15 % im Laufe der Erkrankung. Von den fast eine Million Suiziden pro Jahr werden schätzungsweise 60 % von Patienten mit depressiven Störungen verübt (Berger & van Calker, 2004; Greenberg et al. 1993; Murray & Lopez, 1996; WHO, 2001). Bei Kindern zwischen 5 und 14 Jahren liegt die Suizidrate für Mädchen etwa bei 0,5/100.000 und für Jungen bei 0,9/100.000 und bei Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren liegt die Suizidrate für weibliche Jugendliche bei 12/100.000 und für männliche Jugendliche bei 14/100.000 (Pelkonen & Marttunen, 2003). Formalgenetische Untersuchungen zeigen, dass monozygote Zwillinge keine vollständige Konkordanz aufweisen. Eineiige Zwillinge zeigen mit ca. 40–50 % eine deutlich höhere Konkordanz als zweieiige Zwillinge mit ca. 14–20 %. Das Risiko für Angehörige ersten Grades ist etwa 3 Mal so hoch wie bei der Normalbevölkerung. Das Risiko für Kinder zweier affektiv erkrankter Eltern steigt auf ca. 55 %. Auch das Risiko für biologische Verwandte von adoptierten Patienten ist erhöht. 20 % der Kinder aus Familien mit einem depressiven Elternteil sind selbst depressiv und 50–75 % der Eltern, die ein depressives Kind haben, waren selbst depressiv. Dabei besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen den depressiven Episoden der Mütter und denen der Kinder. Depressionen in der Adoleszenz haben 72 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ wahrscheinlich eine höhere Erblichkeit als Depressionen in der Kindheit oder im Erwachsenenalter (Berger & van Calker, 2004; Lesch, 2004; Schulte-Markwort & Forouher, 2005; Thapar & McGuffin, 1994; Wurtman, 2005). À`U[X[SUQ Bei der Depression wird davon ausgegangen, dass viele verschiedenen Einflüsse und Voraussetzungen (multikausales Geschehen) beteiligt sind, damit die Krankheit ausbricht. So kann die ursprünglich für die Schizophrenie entwickelte StressVulnerabilitäts-Hypothese von Zubin & Spring (1977) (s. a. Kap. II. 1.2) auch bei der Depression angewandt werden. Faktoren, die in unterschiedlicher Gewichtung relevant für die Genese depressiver Erkrankungen sind, schließen neben biochemischen, neuroanatomischen und genetischen Einflüssen psychosoziale und biographische Belastungen sowie Persönlichkeitsfaktoren mit ein. Traumatische Erfahrungen können im Zusammenhang mit einer individuellen Disposition zum Ausbruch depressiver Episoden führen. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie z. B. der Typus melancholicus („pathologische Normalität“ mit Überkorrektheit, Genauigkeit und Aufopferungsbereitschaft) gelten als Vulnerabilitätsfaktoren (Marneros, 1999). Seit dem Nachweis der antidepressiven Wirksamkeit bestimmter pharmakologischer Substanzen hat die Erforschung neurobiologischer Veränderungen bei depressiven Störungen besondere Bedeutung bekommen. Bereits in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts konnte beobachtet werden, dass Reserpin, ein Medikament, das die zentralen biogenen Aminspeicher entleert, bei 10 % der Patienten depressive Störungen induzieren kann sowie, dass Pharmaka, die die Neurotransmission biogener Amine im Gehirn verstärken, antidepressiv wirken können (Carlsson et al., 1968). Diese Beobachtungen führten zur Katecholaminmangel- (vor allem Noradrenalin) (Schildkraut, 1965) und zur Serotoninmangel-Hypothese der Depression (Coppen, 1967). Bestätigungen für die Hypothesen gibt es viele. Einerseits weiß man, dass die Antidepressiva den Katecholamin- und Serotoninstoffwechsel beeinflussen (s. a. Kap. II. 2.3), andererseits hat man auch neurochemische Veränderungen bei depressiven Patienten gefunden, die dafür sprechen. Bei depressiven Patienten konnte eine Veränderung des 3-Methoxy-4-Hydrophenylglykol-spiegels, ein Hauptmetabolit der noradrenergen Neurotransmission, im Plasma gefunden werden, wobei die Befunde nicht konsistent waren. Konsistenter waren die Befunde hinsichtlich einer Hochregulation der `-adrenergen Rezeptoren sowie einer erhöhten Dichte und verringerten Affinität von _2adrenergen Rezeptoren. Bei der Untersuchung der 5-HIES, dem Hauptabbaumetaboliten der serotoninergen Neurotransmission, fand sich eine Erniedrigung im Liquor von depressiven Patienten und von Patienten mit erhöhtem Suizidrisiko. Insbesondere bei Suizidopfern mit einer depressiven Vorgeschichte konnten eine verringerte Dichte des 5-HTT und des 5-HT1A Rezeptors sowie eine erhöhte Dichte des 5-HT2A Rezeptors intrazerebral und in Thrombozyten gefunden werden (Juckel et al. 2004; Mann et al., 2001; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). In Tierversuchen konnte durch die Applikation von 5-Hydroxytryptophan eine depressive Symptomatik ausgelöst werden, die durch die Gabe von SerotoninrezeptorAntagonisten fast vollständig gebessert werden konnte (Hingtgen et al., 1984; 73 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ Nagayama et al., 1981). Diese Befunde waren die Bestätigung für die von Aprison et al. (1977) formulierte Hypothese, dass bei depressiven Patienten eine Hypersensitivität der postsynaptischen Serotoninrezeptoren besteht. Bei depressiven Patienten konnte eine verminderte Tryptophan-Konzentration im Serum gemessen werden und es kommt es zu einer Verschlechterung der depressiven Symptomatik im Rahmen des Tryptophan-Depletions-Tests. Ebenfalls ist bei depressiven und suizidalen Patienten die Prolaktinantwort auf Fenf luramin vermindert (Juckel et al. 2004; Mann et al., 2001; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Die Aminmangelhypothesen haben inzwischen eine Reihe von Modifizierungen erfahren. Eine der wichtigsten Einwände ist der Umstand, dass eine Erhöhung der Transmitterkonzentration durch Antidepressiva nicht der eigentliche und einzige Wirkmechansimus sein kann, weil die Wirkung in der Regel mit deutlicher Latenz einsetzt. Aktuelle Dysregulationsmodelle postulieren Störungen auf der Ebene der noradrenergen Rezeptoren und Dysbalancemodelle beziehen den Neurotransmitter Acetylcholin ein (Juckel et al. 2004; Mann et al., 2001; SchulteMarkwort & Forouher, 2005). Auch andere Neurotransmitter sind bei depressiven Störungen verändert. Klinische Hinweise auf eine glutamaterge Funktionsstörung ergaben sich aus dem Nachweis erhöhter Plasma- und Liquorkonzentrationen von Glutamat und Glutamin bei depressiven Patienten. Auch ist die Bindung von Liganden an den N-Methyl-D-Aspartat-Glutamatrezeptor bei Suizidopfern vermindert (Nickchen & Priller, 2004). Neben Störungen in der Neurotransmission sind Veränderungen neuroendokrinologischer Prozesse belegt. Es findet sich konsistent bei depressiven Störungen eine Dysregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse (HPA-Achse) mit einer Erhöhung sowohl des Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) als auch des Cortisols. Dies betrifft etwa 60 % der Patienten mit Depression. Die erhöhte basale Sekretion des HPA-Systems läst sich nur vermindert durch Dexamethason bei depressiven Patienten supprimieren. Ähnlich wie bei depressiven Erwachsenen ist auch bei Kindern und Jugendlichen der Dexamethason-Suppressionstest pathologisch. 54 % der Kinder und Jugendlichen mit Depression haben einen pathologischen Dexamethason-Suppressionstest, wobei die Ergebnisse bei präpupertalen Kindern sensitiver sind. 25 % der Erwachsenen mit Depression haben einen pathologischen Dexamethason-Suppressionstest. Zusätzlich kommt es zu einer CRH-Rezeptor-Desensitivierung bei depressiven Patienten, die auch eine um 38 % vergrößerte Nebenniere aufweisen (Rubin et al., 1996). Weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeutung des HPA-Systems bei depressiven Patienten erbrachte der sog. Dexamethason-CRH-Test. Hier wird Patienten, die mit Dexamethason vorbehandelt wurden, zusätzlich CRH verabreicht. Bei Gesunden ist zu erwarten, dass die Vorbehandlung mit Dexamethason zu einem verminderten Cortisolanstieg unter CRH-Gabe führt, da Dexamethason über eine negative Rückkopplung das HPA-System supprimiert. Dahingegen zeigen depressive Patienten trotz der Vorbehandlung mit Dexamethason erhöhte Cortisolwerte nach Gabe von CRH. Diese pathologischen Befunde sind durch die Gabe von Antidepressiva reversibel, bilden sich aber nicht immer vollständig zurück (Holsboer, 1995; Juckel et al., 2004; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Bei 13-jährigen Jugendlichen, deren Mütter eine postnatale Depression 74 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ hatten, wurden höhere und variablere morgendliche Cortisolspiegel als in Kontrollen gemessen (Halligan et al., 2004). Auch konnte bei depressiven im Vergleich zu remittierten bzw. gesunden Jugendlichen ein erhöhter morgendlicher Cortisol/Dehydroepiandrosteron Quotient gemessen werden (Goodyer et al., 2003). Zusätzlich zu einer Störung der HPA-Achse sind auch Auffälligkeiten bei der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse bekannt. So konnte eine erniedrigte Ausschüttung von Thyreo-Stimulating-Hormone (TSH) nach einer Stimulation mit dem Thyreotropin-Releasing-Hormone (TRH) bei depressiven Erwachsenen nachgewiesen werden. Bei Kindern konnte dieses Ergebnis nicht gefunden werden. Die Lebenszeitprävalenz von Depressionen bei bestehender subklinischer Hypothyreose ist signifikant (56 %) gegenüber der Normalbevölkerung (10 %) erhöht (Übersicht zu Schilddrüse und Depression bei Schreiber, 1997; Berger & van Calker, 2004; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Die familiäre Häufung der Depression als Ausdruck einer genetischen Komponente ist belegt und wird mit einer Varianz von 40–50 % angegeben. Der Vererbungsmodus ist unklar. Die gültige Hypothese geht von einer polygenen Vererbung und Heterogenie mit Kopplung an Hauptgene und variabler Penetranz aus (Nestler et al., 2002; Olbrich et al., 2004). Bei der Untersuchung von Kandidatengen ist momentan eine Region in der Promoterregion (5-HTTLPR) des 5-HTT Gens am erfolgversprechendsten. Allerdings waren Metaanalysen nur positiv für bipolare Störungen, Suizidalität (s. u.) und depressive Persönlichkeitsfaktoren. Für Depressionen selbst waren die Metaanalysen negativ. Es konnte auch für ein Enzym der Serotoninsynthese, die Tryptophanhydroxylase (TPH), eine Mutation nachgewiesen werden, die mit einer Prädisposition für Stimmungsveränderungen assoziiert ist. Ein vielversprechendes Kandidatengen ist auch der Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) (Levinson, 2005; Wurtman, 2005). Mehrere Metaanalysen konnten eine Assoziation zwischen Suizidversuchen und dem A218C Polymorphismus des TPH1 bei kaukasischer Bevölkerung zeigen. Zwei Metaanalysen konnten auch zeigen, dass das S Allel des 5-HTTLPR mit Suizidversuchen assoziiert ist (Courtet et al., 2005). Die verschiedenen Genomscans haben teilweise heterogene Ergebnisse gezeigt. Es konnten chromosomale Regionen auf den Chromosomen 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15 und 18 identifiziert und repliziert werden. Dabei scheint es eine große Überlappung genetischer Risikofaktoren mit Angststörungen zu geben, die häufig einer Depression vorausgehen oder komorbid bestehen (Hamet & Tremblay, 2005; Levinson, 2005; Nöthen et al., 2004). Ein weitaus geringeres Risiko als durch genetische wird durch psychosoziale, körperliche und Umweltfaktoren erklärt. Eine Vielzahl von Depressionsmodellen stützt sich auf das Vorliegen negativer Erfahrungen und aktueller Belastungen. Am bekanntesten ist das Modell der erlernten Hilflosigkeit (s. a. unten) von Seligman. Nach dieser These lernt eine Person, für die subjektiv erlebte Situationen unkontrollierbar sind, mit der Zeit ein hilfloses Verhalten. Sie erlebt sich hinsichtlich der Selbstkontrolle als machtlos und erwartet ein hilfloses Ausgeliefertsein in künftigen Situationen. Dabei werden die eigene Person entwertende Kognitionen zum vorherrschenden Attributionsstil (Remschmidt, 2000). Der Zusammenhang zwischen traumatisierenden Lebensereignissen und Entwicklung depressiver Störungen im Kindes- und Jugendalter ist signifikant. Schon 75 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ bei Säuglingen lässt sich nachweisen, dass der Kontakt zu einer depressiven Mutter zu psychischen Störungen im Sinne von Regulationsstörungen beim Säugling führen kann, was wiederum Veränderungen in der HPA-Achse nach sich ziehen kann. Mögliche Risikofaktoren in der Kindheit sind zusätzlich zu den genetischen Einflüssen Disharmonie der Eltern, Scheidung, Deprivation, emotionaler, körperlicher und/oder sexueller Missbrauch, psychische und/oder körperliche Erkrankung eines Elternteils, Altersabstand zum nächsten Geschwisterkind kürzer als 18 Monate, allein erziehender Elternteil, längerfristige Trennung im 1. Lebensjahr und früher Verlust enger Beziehungspersonen. In der Adoleszenz kommen vor allem prädisponierende Persönlichkeitszüge (wie z. B. Neurotizismus, Introversion, Angstbereitschaft), frühere Manifestation einer Angststörung und/oder einer Verhaltensstörung, geringe Bildungserfolge, Exposition zu traumatischen Erlebnissen, geringe soziale Unterstützung und Substanzmissbrauch. Bei Erwachsenen sind typische Risikofaktoren Scheidung bzw. Schwierigkeiten in der Partnerschaft, frühere depressive Episoden, kürzlich stressreiche Lebenssituationen und Schwierigkeiten sowie ein erhöhter Body Mass Index. Sozioökonomische Risikofaktoren generell sind Armut und niedriger sozialer Status. 30 % der Patienten entwickeln eine Depression unabhängig von solchen Risikofaktoren (Faith et al., 2002; Pfennig, 2004; Remschmidt, 2000; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Auch Lichtmangel ist ein Risikofaktor, vor allem die saisonabhängige Depression (Winterdepression) kann erfolgreich mit Licht behandelt werden. Aber auch Depressionen mit anderer Ursache profitieren von einer Lichttherapie (Remschmidt, 2000). Veränderungen der Schlafstruktur (Ein- und Durchschlafstörung) sind insgesamt sehr häufig bei depressiven Patienten und sind das häufigste körperliche Symptom mit einer Häufigkeit von 100 %. So kommt es im Schlaf-EEG zu einer Verkürzung (Latenz) der Rapid-Eye-Movement (REM) bei erhöhter REM-Dichte. Dies bedeutet, dass die Patienten schneller in die erste Traumphase kommen und kürzere Tiefschlafphasen haben. (Berger & van Calker, 2004; Juckel et al., 2004; Wirz-Justice, 1995). Bei Kindern und Jugendlichen konnten diese Ergebnisse bislang nicht einheitlich repliziert werden (Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Mit bildgebenden Verfahren konnten morphologische Veränderungen bei depressiven Patienten nachgewiesen werden. Metaanalysen ergaben eine Erweiterung der Seitenventrikel, des dritten Ventrikels und der kortikalen Sulci, eine vermehrte subkortikale Hyperintensität sowie eine frontale, cerebelläre und hippokampale Volumenabnahme. Die Durchblutung und der Glukosemetabolismus ist im limbischen und präfrontalen Kortex, dem Hippokampus, der Amygdala und dem anterioren Kortex cingulatum verändert (Juckel et al., 2004; Kalia, 2005). Bei depressiven Kindern und Jugendlichen konnte auch eine präfrontale Volumenabnahme sowie eine veränderte Lateralität gefunden werden (Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Auch Veränderungen des Immunsystems wie Leukozytose, Erhöhung der B- und T-Lymphozyten, Monozytose, Neutrophilie, Thrombozytose und eine erhöhte Produktion von Zytokinen konnten bei Depressionen nachgewiesen werden (Heiser et al., 2000). Depressionen können auch durch eine Reihe verschiedener Pharmaka aus den unterschiedlichsten Substanzklassen ausgelöst werden. Auch somatische Erkran- 76 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ kungen wie verschiedene Infektionen, neurologische Erkrankungen, endokrinologische Erkrankungen usw. können Depressionen auslösen (Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Bei Untersuchungen von Tiermodellen konnte am besten das Modell der „erlernten Hilflosigkeit“ validiert werden. Durch langanhaltende, nicht zu entkommenden Belastungsstress entwickeln Tiere eine depressive Symptomatik. Es konnten dabei erhöhte Glukokortikoid-Blutspiegel, eine erhöhte zentrale Glutamat-Freisetzung, eine Reduktion der noradrenergen Neurotransmission, Veränderung der 5-HTT Dichte, der Expression der 5-HT Rezeptoren und der Serotonin-Freisetzung sowie eine Abnahme neurotropher Faktoren nachgewiesen werden. Ein weiteres Tiermodell ist die olfaktorische Bulbektomie. Bei diesen Tieren konnte eine Reduktion der Konzentration und des Metabolismus von Noradrenalin und Serotonin, vor allem im frontalen Kortex, gefunden werden (Juckel et al., 2004). Zusammenfassend kann für die neurobiologischen Vorstellungen der Depression gefolgert werden, dass neuroplastische Prinzipien wie Veränderungen der Genexpression, Veränderungen von second messenger Systemen und neuroanatomische Veränderungen pathognomonisch sind (Post & Weiss, 1995). ď$Đ 0UMSZ[_`UWaZP@TQ^M\UQ 0UMSZ[_`UW Die Diagnose der Depression wird hauptsächlich aufgrund der Vorgeschichte und psychopathologischen Symptomatik gestellt (Remschmidt, 2000). Wie im Kapitel Klassifikation dargestellt, umfasst die Diagnostik und Schweregradeinteilung nach ICD-10 Haupt-, Zusatz- und somatische Symptome. Bei Kindern und Jugendlichen sind entwicklungs- und altersabhängige Symptome zu beachten. Gerade bei Kindern wird man meistens den Verlauf abwarten müssen, um die Diagnose sicherstellen zu können. Kinder mit depressiven Störungen weisen häufig eine Verleugnungstendenz auf und können große Schamgefühle haben. Auch gesunden Kindern fällt es teilweise schwer, sich über ihre Befindlichkeit zu äußern. Deshalb ist die Beobachtung von nonverbalen Signalen z. B. im Spiel-, Ess- und Schlafverhalten wichtig. Je nach Alter bzw. Entwicklungsstand unterscheidet sich die Symptomatik (Knölker et al., 2003; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Die Symptomatik sollte erfasst werden durch eine gründliche Exploration sowie einer Verhaltensbeobachtung, Familieninterviews und psychologischen Testverfahren. Durch reliable Verfahren wie standardisierte Interviews und psychopathologische Rating-Verfahren kann versucht werden, die Diagnose zu sichern (Resch, 2005). Die durch die Diagnostik erhaltene Information soll in eine multiaxiale Bewertung einfließen. Dabei gibt es 6 verschiedene Achsen: 1. klinisch-psychiatrisches Syndrom, 2. umschriebene Entwicklungsstörungen, 3. Intelligenzniveau, 4. körperliche Symptomatik, 5. assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände, 6. Globalbeurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus (Remschmidt et al., 2001a). Die Entscheidung über das weitere Vorgehen erfolgt nach dem Schwere- 77 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ grad der Depression, möglichen Komorbiditäten, dem Leidensdruck des Patienten und den familiären Ressourcen. Danach sollte eine stufenweiser Interventionsplan entwickelt werden (Knölker et al., 2003). @TQ^M\UQ Die Therapie der Depression stützt sich auf drei Säulen (Möller & van Calker, 1999): die Akutbehandlung die Erhaltungstherapie, um einen Rückfall zu verhindern die medikamentöse Prophylaxe, um Neuerkrankungen zu verhindern Generell gelten allgemeine Therapieprinzipien wie die Definition der Behandlungsziele mit Remission der akuten Symptomatik und Vorbeugung von Rückfällen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wesentliche Elemente wie ein gutes therapeutisches Bündnis, eine suffiziente Psychoedukation, die Vermittlung von Hoffnung und Entlastung, die Förderung der Compliance, ein geregelter Ruheund Aktivitätsrhythmus, die Entwicklung von Bewältigungsstrategien sowie die Verhinderung bzw. Veränderung psychosozialer Streßsituation wichtig (van Calker & Berger, 2000). In der Akutphase ist das Ziel das Erreichen einer Remission. Bei mittelschweren und schweren depressiven Episoden ist die erste Wahl der Behandlung eine Therapie mit Antidepressiva. Zusätzlich sollte eine adäquate therapeutische Beziehung etabliert werden, eine Psychoedukation und Sicherung der Compliance erfolgen sowie bei Vorliegen von Eigen- und/oder Fremdgefährdung diese verhindert werden. Gleichzeitig sollten soziotherapeutische Maßnahmen eingeleitet werden (van Calker & Berger, 2000). Eine stationäre oder teilstationäre Therapie kann indiziert sein (Knölker et al., 2003): bei schwer ausgeprägtem depressiven Syndrom, ausgeprägter psychotischer Symptomatik, akuter Suizidalität, bei schwer ausgeprägten komorbiden Störungen, bei schwerer seelischer, körperlicher oder sexueller Misshandlung, bei psychischer Störung der Eltern, bei der die Versorgung des Kindes/Ju- gendlichen nicht mehr gewährleistet ist, nach nicht erfolgreicher ambulanter Therapie. Auch im Kindes-, vor allem aber im Jugendalter, sollte je nach Schweregrad der Depression neben der Psychotherapie an eine Pharmakotherapie gedacht werden. Kinder und Jugendliche mit schwer ausgeprägter depressiver Symptomatik profitieren weniger von psychotherapeutischen Interventionen als Betroffene mit leichter bis mittlerer Symptomausprägung (Knölker et al., 2003). Antidepressiva sind eine heterogene Gruppe von Wirksubstanzen, die eine Stimmungsaufhellung und Antriebsteigerung zum Ziel haben. Die meisten Antidepressiva beeinflussen mehrere Neurotransmittersysteme. Dies geschieht entweder durch Hemmung der Aufnahme eines Transmitters oder eines abbauenden Enzyms (Bauer & Trendelenburg, 2004). 78 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ Das Jahr 1957 war wichtig für die Entdeckung der Anitdepressiva. Der Schweizer Psychiater Kuhn und Mitarbeiter konnten eine therapeutische Wirksamkeit des trizyklischen Antidepressivums Imipramin bei depressiven Patienten nachweisen. Sie konnten zeigen, dass es unter der Therapie mit Imipramin zu einer reduzierten depressiven Gehemmtheit und zu einer aufgehellten Stimmung kam (Kuhn et al., 1957). Im gleichen Jahr beobachteten die amerikanischen Psychiater Loomer, Saunders und Kline die antidepressive Wirksamkeit von Iproniazid, ein Monoaminooxidasehemmer, der bei der Entwicklung neuer Tuberkulostatika entdeckt wurde (Loomer et al., 1957). Damit konnten zwei unterschiedliche Wirkungsprinzipien für die medikamentöse antidepressive Therapie nachgewiesen werden (Dettling, 2000). Darauf auf bauend formulierten Schildkraut 1965 die Katecholamin- und Coppen 1967 die Serotoninmangelhypothese der Depression als deren ätiologisches Erklärungsmodell (Coppen 1967; Schildkraut et al., 1965). Erst 1987 konnte mit Fluoxetin, dem ersten Medikament aus der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, eine weitere Substanzgruppe zugelassen werden (Dettling et al., 2000). Sämtliche Antidepressiva führen trotz unterschiedlicher Rezeptorprofile zu einer Erhöhung der Neurotransmitter Serotonin und/oder Noradrenalin im synaptischen Spalt. Die wichtigsten Wirkmechanismen der Antidepressiva sind (Bauer & Trendelenburg, 2004): Serotonin-Wiederaufnahmehemmung Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung Hemmung der Monoaminooxidase Präsynaptischer _2 Rezeptor-Antagonismus 5-HT2 Rezeptor-Antagonismus 5-HT1 Rezeptor-Antagonismus Dopamin-Wiederaufnahmehemmung Den initialen Veränderungen im synaptischen Spalt folgen dann adaptive Vorgänge auf der Ebene der Rezeptoren, der Second-messenger-Systeme und der nachgeschalteten Genexpression. Diese Veränderungen sind ursächlich für die verzögerte antidepressive Wirkung, die teilweise erst nach Wochen auftreten kann (Bauer & Trendelenburg, 2004). Die Klassifikation von Antidepressiva basiert auf strukturellen und pharmakologischen Eigenschaften (Bauer & Trendelenburg, 2004): trizyklische Antidepressiva (TZA) tetrazyklische Antidepressiva (TetraZA) selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) irreversible Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-HI) reversible Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-HR) selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) 5-HT2 Rezeptorantagonisten Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NRI) Dopamin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (DNRI) Moderne Anitdepressiva wurden entwickelt, um selektiv die serotoninerge und/ oder noradrenerge Wiederaufnahme in die Synapse zu hemmen, wenige Neben- 79 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ wirkungen hervorzurufen und einen schnelleren Wirkungseintritt zu gewährleisten. Heute sind die SSRIs die weltweit am häufigsten verordneten Antidepressiva. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Antidepressiva mit einem dualen Wirkprinzip (SSNRI). Serotonin kommt dabei vor allem die Rolle der Stimmungsaufhellung zu, während Noradrenalin eine Antriebsteigerung zugeschrieben wird (Bauer & Trendelenburg, 2004). Bisher gibt es allerdings keine konkreten Hinweise, dass eine bestimmte Gruppe von Antidepressiva einer anderen Gruppe hinsichtlich Wirksamkeit überlegen ist, obwohl es geringfügige Unterschiede bei klinischen Subtypen der Depression geben kann. Ungeachtet der anfänglichen Wahl eines Antidepressivums sprechen ca. 30–50 % der Patienten nicht genügend auf eine adäquate Erstbehandlung an. Auf jeden Fall lässt sich aber sagen, dass Antidepressiva die depressive Symptomatik innerhalb von vier Wochen wirksamer als Plazebo reduzieren. Aufgrund einer guten Wirksamkeit und Verträglichkeit sind SSRI und SSRNI zurzeit die Medikamente erster Wahl, hauptsächlich bei leichten und mittelschweren depressiven Episoden (Bauer & Trendelenburg, 2004; Berger & van Calker, 2004). Der Zusammenhang zwischen SSRI und Suizidalität ist nicht abschließend geklärt. Zwei Metaanalysen, die am gleichen Tag erschienen sind, untersuchten den Zusammenhang von suizidalem Verhalten und SSRI. Fergusson et al. (2005) fanden eine Zunahme der Suizidversuche unter SSRI im Vergleich zu Plazebo, wobei nicht alle Patienten eine Depression hatten und es methodologische Limitierungen gab. Allerdings bestand kein Unterschied zwischen SSRI und TZA. Gunnell et al. (2005) fanden hingegen keine Hinweise auf eine erhöhte Rate an Suiziden unter der Medikation mit SSRI bei Erwachsenen. Es besteht eine schlechtere Wirksamkeit bei der Therapie mit Antidepressiva, vor allem TZA, bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen. Dies könnte mehrere Ursachen haben (Schulte-Markwort & Forouher, 2005): stärkere Fluktuation depressiver Symptome bei Kindern und Jugendlichen höhere Ansprechrate auf Plazebo bei Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Pharmakodynamik und Metabolisierung von Antidepres- siva bei Kindern und Jugendlichen entwicklungsphysiologische Eigenheiten auf der neuroendokrinologischen Ebene noch nicht beendete Reifungsprozesse der Neurotransmitter und Rezeptoren Die einzelnen klinischen Studien mit Antidepressiva bei depressiven Kindern und Jugendlichen sind in Kapitel II. 2.4 dargestellt. Die Interpretation der Ergebnisse und die Therapieempfehlungen werden ebenfalls dort abgehandelt. Viele Antidepressiva beeinf lussen noch andere Neurotransmittersysteme. Die Nebenwirkungen beruhen auf histaminergen, muskarinergen, acetylcholinergen, adrenergen und serotoninergen Rezeptorinteraktionen. Dabei sind allerdings einige Nebenwirkungen sogar erwünscht. Dazu gehören z. B. teilweise eine Anxiolyse, eine Förderung des Schlafes bzw. eine Sedierung bei ängstlichen und suizidalen Patienten. Die TZA und TetraZA haben anticholinerge/antimuskarinerge, kardiovaskuläre, antihistaminerge und neurologische Nebenwirkungen und können zu einer Gewichtszunahme führen. Die häufigsten Nebenwirkungen von 80 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ SSRI und SSNRI sind gastrointestinale Nebenwirkungen, Ruhelosigkeit, sexuelle Dysfunktionen und neurologische Nebenwirkungen. MAO-Hemmer sollten nicht erste Wahl in der Behandlung depressiver Patienten sein, da das Risiko einer hypertensiven Krise oder eines Serotonin-Syndroms besteht (Bauer & Trendelenburg, 2004). Zu den weiteren biologischen Therapieverfahren der Depression gehören die Elektrokonvulsionstherapie (EKT), die Lichttherapie, die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS), die Vagusnervstimulation (VNS) und der Schlafentzug. Trotz der Entwicklung neuer Antidepressiva und innovativer Therapiestrategien bleibt die EKT bis heute das wirksamste Therapieverfahren in der Behandlung depressiver Erkrankungen. Bereits in frühen Anwendungsbeobachtungen wurde eine Responserate von 80–90 % bei nicht-refraktären Patienten beschrieben. Bei Patienten mit therapieresistenter Depression liegt die Responserate vermutlich bei 50–75 %. Im Vergleich dazu führen Antidepressiva über alle Substanzklassen hinweg zu einer Responserate von ca. 60 %. Bei Depressionen mit psychotischen Symptomen erwies sich die EKT gegenüber einer medikamentösen Therapie als überlegen. Die EKT hat ihr Indikationsgebiet bei depressiven Erkrankungen, die auf psychopharmakologische Behandlungen nicht adäquat ansprechen oder bei depressiven Episoden mit psychotischen Symptomen. Aufgrund des raschen Wirkungseintritts der EKT wird bei hochakuter Suizidalität und schweren stupurös-depressiven Syndromen der sofortige Einsatz der EKT empfohlen. In einer Metaanalyse wurde eine signifikante Überlegenheit der therapeutischen EKT gegenüber einer simulierten EKT sowie eine signifikante Überlegenheit der EKT gegenüber der Pharmakotherapie nachgewiesen. Bilaterale EKT erschien in der Wirksamkeit gegenüber unilateraler EKT besser. Pharmakologische Augmentierungen der EKT sind mit dem Schilddrüsenhormon Trijodothyronin durchgeführt worden, das eine Verkürzung der EKT-Serie und eine Verminderung kognitiver Nebenwirkungen zur Folge hatte. Eine EKT-Serie besteht normalerweise aus 12 einzelnen EKT-Behandlungen innerhalb von 4 Wochen. Die Leitlinien empfehlen den Einsatz der EKT nach einer erfolglosen Behandlungen mit zwei unterschiedlichen Antidepressiva bzw. mit einem Antidepressivum mit nachfolgender Augmentation (Adli & Wiethoff, 2004; Berger & van Calker, 2004; Folkerts et al., 2003). Eine endgültige Erklärung der Wirkmechanismen der EKT ist noch nicht möglich. Bisherige Ergebnisse weisen auf eine Modulation der Freisetzung von Neurotransmittern (Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und Glutamat) sowie von Neurotransmitter-Rezeptoren (`-Rezeptoren, 5-HT2 Rezeptoren, 5-HT1A Rezeptoren) hin. Weiterhin gibt es Erkenntnisse zur Neuroplastizität und -neogenese im Hippokampus. Für die therapeutische Wirkung ist möglicherweise nicht der generalisierte Krampfanfall selbst, sondern die postiktale Suppression entscheidend. Unerwünschte Nebenwirkungen einer EKT können vorübergehende kognitive Störungen und ein Status epilepticus sein (Adli & Wiethoff, 2004). Das Haupteinsatzgebiet der Lichttherapie ist die saisonal-abhängige Depression (SAD), die gekennzeichnet ist durch regelmäßig wiederkehrende depressive Phasen in den Herbst- und Wintermonaten. Die Hypothesen der Pathophysiologie bzw. des Wirkmechanismus lauten (Adli & Wiethoff, 2004; Lewy et al., 1980): 81 55 -a_SQcÊTX`QWUZPQ^#aZPVaSQZP\_eOTUM`^U_OTQ?`Ú^aZSQZ verlängerte Melatoninsekretion bei Verkürzung der Photoperiode im Herbst/ Winter Phasenverzögerung der tageszeitlichen Rhythmen verminderte Empfindlichkeit von retinalen Photorezeptoren Dysbalance verschiedener Transmittersysteme Heute werden überwiegend fluoreszierende Leuchtstoffröhren mit hellem weißem Licht ohne UV-Komponenten eingesetzt. Nach zwei Wochen respondieren zwischen 60 und 85 % aller SAD Patienten. Dies gilt wahrscheinlich auch für Kinder und Jugendliche. Zu Kontraindikationen gehören verschiedene Erkrankungen des Auges und des Sehnervs. Ähnlich wie beim therapeutischen Schlafentzug (s. u.) ist die Rezidivdrate nach Beendigung der Lichttherapie recht hoch, in den meisten Studien wurde eine Latenz von ein bis zwei Wochen beobachtet (Adli & Wiethoff, 2004; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) ist ein nicht-invasives biophysikalisches Therapieverfahren bei dem vor allem der dorsolaterale präfrontale Kortex stimuliert wird. Durch elektrischen Strom wird ein Magnetfeld produziert, das eine Depolarisation kortikaler Neurone bewirkt. Eine Behandlungsserie umfasst in der Regel 10 Behandlungstage in Folge. Die klinischen Effekte werden u. a. auf einen Potenzierungseffekt auf zellulärer Ebene zurückgeführt. Die Stimulation führt zu einer Aktivierung dopaminerger, noradrenerger und serotoninerger Neurone sowie zur Modifizierung der Aktivität des HPA-Systems. Es kommt z. B. zu einer erhöhten Serotoninkonzentration und SerotoninrezeptorBindungskapazität im präfrontalen Kortex. Bei depressiven Studien wurde die rTMS meistens nur als Add-on Behandlung untersucht. Insgesamt sind die Behandlungsergebnisse heterogen. Bei Kindern und Jugendlichen wurde die Wirksamkeit bisher nicht untersucht (Adli & Wiethoff, 2004; Schulte-Markwort & Forouher, 2005). Die Vagusnervstimulation (VNS) ist eine etablierte Therapiestrategie für therapieresistente fokal beginnende Anfallsleiden. Daten von Studien legen auch eine mögliche Wirksamkeit bei therapieresistenten Depressionen nahe. Beim Wirkmechanismus wird davon ausgegangen, dass die elektrische Stimulation der Vagusnerven die zerebrale Erregbarkeit verändert. Ihre Zellkerne liegen im Ganglion nodosum und projizieren in erster Linie zum Nucleus tractus solitarius. Amygdala und Thalamus gehören zu den Hirnarealen, die Projektionen aus dem Nucleus tractus solitatarius erhalten und über die sich vermutlich der antiepileptische, ggf. auch der antidepressive Effekt vermittelt. Die VNS erfolgt durch die Stimulation des linken Nervus vagus im Halsbereich mittels eines Stimulatorsystems. Klinische Studien zeigen, dass sich der Effekt der VNS bis zu einem Jahr nach Implantation protrahiert zeigen kann. Mit dem Vorteil einer gesicherten Compliance bietet die VNS eine Perspektive in der Langzeitbehandlung von Patienten mit Depression (Adli & Wiethoff, 2004). In den 60er Jahren fiel erstmals dem Tübinger Psychiater Schulte der mögliche Zusammenhang zwischen Schlafentzug und Besserung der depressiven Symptomatik auf. Er beschrieb den Fall einer Lehrerin, die sich nach einer schlaflosen Nacht besser fühlte. Schlafentzug allein oder in Kombination mit anschließender Schlafphasenvorverlagerung wird als Therapieverfahren bei depressiven Patienten 82 ďõ ď 0Q\^Q__UbQ?`Ú^aZSQZ mit guter und rascher Wirksamkeit eingesetzt. Es zeigte sich, dass 67 % aller depressiven Patienten nach einer durchwachten Nacht am darauf folgenden Tag eine deutliche Besserung erleben, wobei Patienten mit einem Morgentief und verkürzter REM-Latenz im Schlaf-EEG besser ansprechen (Wu & Bunney, 1990). Bei jugendlichen Patienten zeigen sich ähnliche Ergebnisse wie für Erwachsene (s. a. Kap. II. 2.4) (Naylor et al., 1993). Ein partieller Schlafentzug z. B. in der zweiten Hälfte der Nacht kann sich teilweise ebenso positiv auswirken wie ein kompletter Schlafentzug. Nach erfolgreichem Schlafentzug hält die Wirkung allerdings bei mehr als 83 % medikamentös unbehandelter Patienten nicht über die nächste durchschlafene Nacht hinaus an bzw. ein bereits kurzer Schlaf (nap) in den Morgenstunden kann zu einem deutlichen Rückfall in die Depression führen (Wu & Bunney, 1990). Deshalb beschränkt sich die Indikation vornehmlich auf Patienten, die mit einer antidepressiven Medikation neu behandelt werden, um die Zeitspanne bis zum Auftreten des medikamentös bedingten antidepressiven Effekts zu überbrücken bzw. auf Patienten, die unter einer antidepressiven Therapie nur keine Remission erlebt haben. Stimmungsstabilisierung über einen längeren Zeitraum konnte durch eine Vorverlagerung der Schlafzeit erreicht werden. Verschieden Studien, die eine Schlafphasenvorverlagerung alleine oder in Kombination mit Schlafentzug durchgeführt haben, zeigen, dass durch eine Schlafphasenverschiebung für einen Zeitraum von einer Woche etwa 50–70 % der Patienten für diesen Zeitraum stabilisiert waren (Vollmann & Berger, 1993). Zur Erklärung des Wirkmechansimus des Schlafentzuges wird das Zwei-Prozess-Modell von Borbély (1982) herangezogen, das besagt, dass Schlaf durch einen Prozess C und einen Prozess S reguliert wird. Während der Prozess C zirkadian gesteuert wird, ist der Prozess S abhängig von der vorangegangen Wachheit. REM-Schlaf wird demnach durch den Prozess C abgebildet, weil das Vorkommen von REM-Schlaf eine zirkadiane Rhythmik aufweist. Der Prozess S ist dagegen eine Funktion von Schlafen und Wachen, der sich während des Schlafs exponentiell abbaut und durch die SlowWave-Aktivität im Schlaf-EEG angezeigt wird. Bei einer Depression postulieren Borbély und Wirz-Justice (1982) im Zwei-Prozess-Modell ein vermindertes Ansteigen von Prozess S während des Tages. Durch einen Schlafentzug könne Prozess S angehoben werden, was zur Stimmungsverbesserung führe. Ein weiteres Erklärungsmodell geht von einer cholinerg-aminergen (serotoninergen, dopaminergen, noradrenergen) Dysregulation mit Überwiegen des cholinergen Systems aus, das durch Schlafentzug reduziert wird (Janowsky et al., 1972). Ähnlich wie bei chronischer Behandlung mit Antidepressiva kommt es durch Schlafentzug zu einer Veränderung des serotoninergen Systems, vor allem zu einer Desensitivierung der 5-HT1A Autorezeptoren im Nucleus raphe (Übersichten bei Adli & Wiethoff, 2004; Berger & van Calker, 2004; Riemann et al., 1995). In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass nach Schlafentzug die Dissoziationskonstante für die nieder-affine Bindung an Serotoninrezeptoren im Gehirn signifikant zunahm, während die Rezeptorzahl sich nur leicht erhöhte. Nach 1 bzw. 4 Stunden Erholungsschlaf nahm die Dissoziationskonstante der niederaffinen Bindung wieder ab (Wesemann & Weiner, 1982). Durch längerandauernden Schlafentzug (49 h) kam es zu einer signifkanten Veränderung des zirkadianen Rhythmus der hoch affinen Serotoninrezeptoren dahingehend, dass der Rhyhtmus 4 bis 6 Stunden verlangsamt war. Bereits nach einer Stunde Erholungsschlaf nor- 83