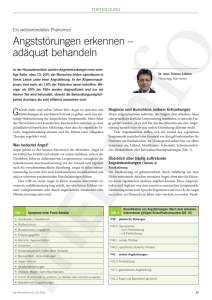

Ursachen und Entstehungsbedingungen von Angststörungen

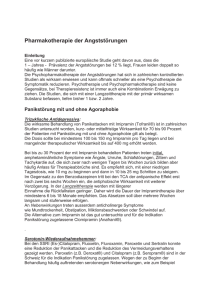

Werbung