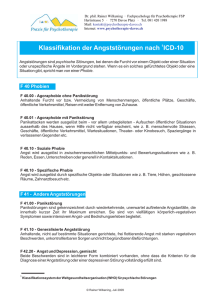

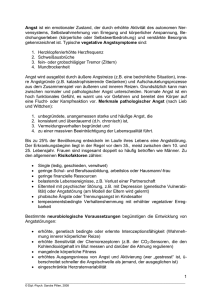

Epidemiologie von Angststörungen Epidemiology of - CIP

Werbung