5 Begriffe, Ätiologie, Epidemiologie und

Werbung

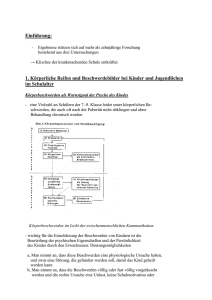

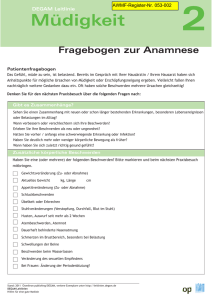

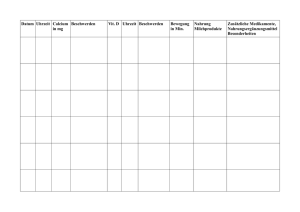

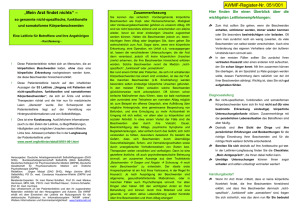

19 5 Begriffe, Ätiologie, Epidemiologie und ­Versorgungssituation Arbeitsgruppe 1: Hausteiner-Wiehle C, Glaesmer H, Schneider G, Mönkemöller K, ­Noll-Hussong M, Ronel J, Schäfert R Vorbemerkung Ein zentrales Problem beim Umgang mit Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden ist die uneinheitliche, teilweise unscharfe und stigmatisierende Terminologie. Ziel der Leitlinie ist es daher auch, Transparenz und ein Bewusstsein für die Vor- und Nachteile der jeweiligen Begriffswahl zu schaffen. Aufgrund ihrer Heterogenität, unzureichender Validität, unzureichender Akzeptanz, und aufgrund der überhöhten Bedeutung des problematischen Kriteriums der fehlenden somatischen Erklärbarkeit sind alle bislang gebräuchlichen Begrifflichkeiten als letztlich unzureichend einzustufen (Stone et al. 2002; Berrios u. Markova 2006; Löwe et al. 2008; Fink et al. 2008; Launer 2009; Creed 2009; Creed et al. 2010; Henningsen et al. 2011). 5.1Begriffe Statement 4a: „Medizinisch“ „organisch“ oder „somatisch nicht/nicht hinreichend erklärte Körperbeschwerden“ sind körperliche Beschwerden, für die auch nach systematischer Abklärung keine hinreichende somatische Krankheitsursache gefunden wird. Der Nachweis zentralnervöser funktioneller oder struktureller Veränderungen ist mit dieser Bezeichnung jedoch vereinbar. Starker Konsens Statement 4b: Die häufigsten Erscheinungsformen somatisch nicht hinreichend erklärter Körperbeschwerden sind: zzSchmerzen unterschiedlicher Lokalisation zzStörungen von Organfunktionen einschließlich so genannter vegetativer Beschwerden zzErschöpfung/Müdigkeit. Starker Konsens Kommentar zu Statements 4a und 4b: Körperliche Beschwerden sind in der Allgemeinbevölkerung sehr häufig: 82 % der Befragten geben Beschwerden an, die sie innerhalb der letzten Woche zumindest leicht, 22 % mindestens eine Beschwerde an, die sie schwer beeinträchtigten (Hiller et al. 2006). Die Ursache für die Beschwerden wird selten gefunden, in vielen Fällen wird erst gar nicht danach gesucht. Denn viele Beschwerden (am besten nennt man sie vielleicht „Befindlichkeitsstörungen“) verschwinden ganz von selbst oder durch die Anwendung von einfachen Hausmitteln oder Verhaltensänderungen wieder. Wenn die Betroffenen ihre Beschwerden jedoch als beunruhigende Warnsignale wahrnehmen, sich in Ihrem Alltag beeinträchtigt fühlen, sich Sorgen machen, sich Hilfe erhoffen, oder ausschließen wollen, an einer ernsthaften Erkrankung zu leiden, dann wenden sie sich an einen Arzt und werden dadurch zu „Patienten“. Klinisch relevante Körperbeschwerden gehen mit mehr oder weniger deutlichen Bedeutungszuschreibung von Nichtnormalität einher und sind in der Regel 20 Leitlinie mit weiteren (auch gesellschaftlichen und medialen) Bedeutungszuschreibungen und Verhaltenskonsequenzen (z.B. Krankschreibung) verbunden (Henningsen et al. 2002; Aronowitz 2001). Wenn für Körperbeschwerden auch nach sorgfältiger Ursachenabklärung kein hinreichendes somatischen Korrelat gefunden werden kann, werden sie als „somatisch unerklärt“ bezeichnet; in der englischsprachigen Literatur hat sich hierfür in den letzten Jahren der Begriff „medically unexplained (physical) symp­ toms (MU(P)S)“ durchgesetzt (Rosendal et al. 2007; McFarlane et al. 2008; Hatcher et al. 2008; Guthrie et al. 2008). Solche Beschwerden können grob eingeteilt werden in drei große Gruppen; Schmerzen verschiedener Lokalisation, Störung von Organfunktionen oder Müdigkeit/Erschöpfung (Henningsen et al. 2007); außerdem kann das klinische Bild von Gesundheitsangst dominiert werden (bisher klassifiziert als Hypochondrische Störung). Umstritten ist das gemeinsame Auftreten mehrerer Symptome als ausgestanzte „Cluster“; die verschiedenen epidemiologischen Studien widersprechen sich (Fink et al. 2007; Dimsdale u. Creed 2010; Schröder u. Fink 2010). Die Negativdefinition von „MU(P)S“ über das Fehlen somatischer Erklärungen birgt eine Reihe methodischer Probleme: Experten sind oft uneinig, was einzelne Befunde bedeuten bzw. wann eine somatische Diagnostik „abgeschlossen“ ist; eine langdauernde somatische Ausschlussanstatt einer biopsychosozialen Paralleldiagnostik führt häufig zur Verzögerung einer adäquaten Therapie (Hickie et al. 1998; Reid et al. 1999; van Hemert et al. 1993; Noyes et al. 2008; Creed et al. 2010); Patienten, die ihre Beschwerden ja real erleben sind durch die Negation (implizit „Sie haben nichts“) verunsichert; und vor allem dann, wenn mehrere unklare Körperbeschwerden vorliegen ist die Frage, ob davon manche erklärt werden können, andere nicht, von geringer praktischer Relevanz. Statement 5: Der Begriff „nicht-spezifische Körperbeschwerden“ wird überwiegend in der Allgemeinmedizin verwendet. Er betont die (vorläufig, oft aber auch dauerhaft) fehlende Zuordenbarkeit vieler Beschwerden, mit denen Patienten ihre Ärzte, v.a. ihren Hausarzt, aufsuchen. Darüber hinaus soll er eine zu frühe diagnostische Etikettierung als „Krankheit“ v.a. in solchen Fällen verhindern, in denen die Beschwerden aufgrund fehlender Progredienz, fehlender Signalwirkung für eine somatische Erkrankung oder fehlender Beeinträchtigung von Lebensqualität oder Funktionsfähigkeit des Patienten keinen eigenen Krankheitswert besitzen. Konsens Kommentar zu Statement 5: Vor allem in der Allgemeinmedizin wird für (noch) unerklärte Beschwerden und Symptome relativ häufig der Begriff „nicht-spezifisch“ verwendet. Ein solcher Begriff betont mehr als andere die (vorläufig, oft aber auch dauerhaft) fehlende Zuordenbarkeit vieler ­Beschwerden zu einer spezifischen Erkrankung, mit denen Patienten ihre Ärzte aufsuchen und soll eine zu frühe diagnostische Etikettierung als „Krankheit“ („disease“) und damit Schaden für den Patienten verhindern („quartäre ­Prävention“) (Abb. 5.1; Schäfert et al. 2010). Gerade in der hausärztlichen Praxis ist anfangs fast jede Beschwerde „nicht-spezifisch“, da noch keine Diagnostik und (bewusst!) noch keine Zuordnung zu einer Erkrankung erfolgt sind. Zwar gibt es zu diesem Begriff so gut wie keine wissenschaftliche Literatur (vereinzelt: „non-specific back, neck“ und „chest pain“) und somit beziehen sich auch die in dieser Leitlinie zusammengetragenen Stu­dien ganz überwiegend auf „funktionelle“ und „somatoforme“ Körperbeschwerden, bei denen bereits eine hinreichenden Ausschlussdiagnostik erfolgt ist. Nach ausführlicher Diskussion in den Konsensuskonferenzen und 5 Begriffe, Ätiologie, Epidemiologie und ­Versorgungssituation 21 Programmierte Diagnostik Nachtestwahrscheinlichkeit 100 Diagnosen 10% Klassifizierung von Krankheitsbildern 40% Klassifizierung von Symptomgruppen 25% Klassifizierung von Symptomen 25% 0 Vortestwahrscheinlichkeit 100 (mit freundlicher Genehmigung von Antonius Schneider nach Braun, Mader und Danninger 1989) Abb. 5.1 Diagnostische Unschärfe, v.a. in der Hausarztpraxis Fachgesellschaftsvorständen wird er jedoch aus folgenden Gründen bewusst in Titel und Text der Leitlinie beibehalten: Einerseits soll damit ein klares Zeichen gegen eine zu frühe Medikalisierung von Beschwerden gesetzt werden. Andererseits ist es, da erst eine somatische Ausschlussdiagnonstik abgewartet werden muss, bis Beschwerden als funktionell oder somatoform bezeichnet werden können, dann oft bereits zu spät für eine bewusst gestaltete Behandler-Patient-Beziehung und eine gleichzeitig abwartende und offene, somatische und psychosoziale Paralleldiagnostik. Auch wenn die Beschwerden im weiteren Verlauf wieder verschwinden, und auch, wenn sie später doch einer klar definierten körperlichen Erkrankung zugeordnet werden können, sind die in dieser Leitlinie gegebenen Empfehlungen gültig. Allerdings entspricht auch der Begriff „nichtspezifisch“ einer Negativdefinition, die die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit diesen Beschwerden (s.u.) unzureichend abbildet. Statement 6: Der Begriff „funktionell“ deutet an, dass hier überwiegend die Funktion des aufgrund der Beschwerden betroffenen Organ(system)s (z.B. des Herzens bei Herzbeschwerden, des Darms bei Verdauungsstörungen) bzw. der zentralnervösen Verarbeitung von Beschwerdewahrnehmungen gestört ist. Der Begriff wird zum Teil auch so interpretiert, dass die Beschwerden eine bestimmte Funk­ tion für den Organismus bzw. für die Person haben (z.B. Signal für Rückzug). Starker Konsens 121 8 Therapie nicht-spezifischer, funktioneller und somatoformer Körperbeschwerden 8.1 Therapeutisches ­Prozedere in der Hausarzt- und ­somatischen Fachmedizin Arbeitsgruppe 4: Sattel H, Häuser W, Herrmann M, Schäfer R 92: Die Behandlung nicht► Empfehlung spezifischer, funktioneller und somatoformer Körperbeschwerden in der Hausarzt- und somatischen Fachmedizin sollte schweregradgestuft (d.h. mittels Basis- und ggf. erweiterten Maßnahmen) auf der Grundlage der „Psychosomatischen Grundversorgung“ erfolgen (► Curriculum „Psychosomatische Grundversorgung“ der Bundesärztekammer). Für spezifische Empfehlungen zu einzelnen funktionellen Syndromen ► spezielle LL, z.B. S3-LL „Fibromyalgie-Syndrom“, „Reizdarmsyndrom“ und „chronischer Unterbauchschmerz der Frau“ sowie die NVL „Kreuzschmerz“. KKP Konsens Kommentar zu Empfehlung 92: Ein gestuftes Vorgehen ist zu empfehlen, um den vielfältigen Manifestationen der Störungsbilder zu begegnen (Smith et al. 2003; Henningsen et al. 2007; Fink u. Rosendal 2008; Gask et al. 2011). In der Behandlung kommen Basismaßnahmen bei leichteren, unkomplizierten Verläufen und erweiterte Maßnahmen bei schwereren, komplizierten Verläufen zur Anwendung. Die „Psychosomatische Grundversorgung“ als ein in die vertragsärztliche Versorgung eingeführter Tätigkeitsbereich benennt funktionelle Störungen/somatoforme Erkrankungen als eine von vier Gruppen von Erkrankungen, für welche die Grundversorgung vor- gesehen ist (Bundesärztekammer 2001). Die Wirksamkeit einfacher, in der Grundversorgung integrierter basistherapeutischer Empfehlungen und Komponenten wie beispielsweise regelmäßige Wiedereinbestellungen (siehe auch Empfehlung 50) ist gesichert. Die Wirksamkeit ist für leichtere Formen nichtspezifischer, funktioneller und somatoformer Körperbeschwerden größer. Auch bei schwereren Verläufen nicht-spezifischer, funktioneller und somatoformer Körperbeschwerden stellt die hausärztliche bzw. somatisch-fachärztliche Betreuung meist das zentrale Behandlungselement dar, mitunter auch das einzige. Hier ist der Einsatz erweiterter Maßnahmen (Aktivierung, Thematisieren von Ängsten und Vermeidung, Medikation) möglich und zu empfehlen. Bei multimodalen Behandlungsansätzen kommt dem Hausarzt (bzw. dem Frauenarzt als „Hausarzt der Frau“) häufig eine einleitende und koordinierende, zentrale Rolle zu. Sind die Kriterien für ein funktionelles Syndrom (z.B. Reizdarmsyndrom, FibromyalgieSyndrom) erfüllt, sollen bei entsprechender Verfügbarkeit einer Leitlinie die dort genannten Empfehlungen berücksichtigt werden. Statement 93: Allgemeine Therapieziele in der Hausarzt- und somatischen Fachmedizin sind: zzVerbesserung der Lebensqualität zzVerhinderung von Chronifizierung und Selbstschädigung z.B. durch ­ausgeprägtes Schon- und Vermeidungsverhalten oder ­iatrogen durch repetitive Diagnostik und ­riskante Therapien zzBegleitung bei eingetretener Chronifizierung 122 Leitlinie zzErweiterung des Erklärungsmodells des Patienten hin zu einem biopsychosozialen Modell und seiner Bewältigungsmöglichkeiten zzMotivation und Überweisung zu einer Fachpsychotherapie bzw. fachbezogenen Psychotherapie, falls die Indikation hierfür gegeben ist. Starker Konsens Kommentar zu Statement 93: Bei der gemeinsamen Festlegung von Therapiezielen sollte nicht eine Heilung der Beschwerden, sondern eine Verbesserung der Lebensqualität in den Vordergrund gestellt werden, und zwar insbesondere hinsichtlich ihrer körperlichen Aspekte, ohne psychische Aspekte zu vernachlässigen. Klare Kommunikation auf dieser Ebene unterstützt potenziell die Fähigkeit zur Selbststeuerung und damit die Selbstwirksamkeit der Patienten (Salmon et al. 1999; Kouyanou et al. 1998; Foster et al. 2010). Das Gelingen der ersten Behandlungsphase kann den weiteren Verlauf deutlich beeinflussen. Bei Nichtgelingen droht eine Verzögerung bei der Einleitung einer angemessenen Behandlung sowie Chronifizierung (Bouton et al. 2008; Müller et al. 2000). Bei einer bereits eingetretenen Chronifizierung und mangelnder Bereitschaft des Patienten zu einer fachbezogenen Psychotherapie übernimmt der Hausarzt häufig eine auf lange Sicht begleitende Rolle. Ferner sollte zusammen mit dem Patienten dessen Vorstellungen, wodurch seine Erkrankung verursacht ist, in Richtung eines Krankheitsmodells erweitert werden, welches nicht ausschließlich nur biologische, sondern auch psychosoziale Elemente enthält (Morriss et al. 2006). Diese Erweiterung des Erklärungsmodells bildet eine gute Grundlage für neue, dem Patienten bisher weniger verfügbare Bewältigungsmöglichkeiten und damit schließlich für eine nachhaltige Verbesserung seiner Lebensqualität. Schließlich nimmt der Hausarzt eine Schlüsselrolle bei der Veranlassung und Koordination von Überweisungen und Diagnostik sowie deren Integration ein (Hoedemann et al. 2010) (Steuerungsfunktion sowie Koordinations- und Integrationsfunktion des Hausarzt). Dies gilt insbesondere bei schwereren Verläufen, wenn weitere Behandlungselemente wie z.B. Fachpsychotherapie, physiotherapeutische oder körperorientierte Verfahren in den Behandlungsplan eingebracht werden. Der Hausarzt sollte eine Motivation zur Überweisung zur Psychotherapie als ein therapeutisches Ziel und nicht als eine Bringschuld betrachten und nicht erwarten (bzw. solange abwarten), dass (bis) der Patient diese Möglichkeit selbst anspricht (siehe auch Empfehlung 110). Empfehlung 94: Nach einer Behand► lungsdauer von etwa 3 Monaten (bei manchen Beschwerden auch schon früher; ► NVL „Kreuzschmerz“) sollte eine Reevaluierung der Beschwerden, eine erneute Beurteilung der Schwere des Verlaufs ( Tab. 7.2 und 7.3) und ggf. eine Modifikation der Behandlung vorgenommen werden (z.B. Hinzuziehen weiterer somatischer bzw. psychosozialer Fachleute, Einleitung von fachgebundener oder Fachpsychotherapie, stationäre Weiter­ diagnostik und -behandlung, Rehabilitationsmaßnahmen) (Evidenzgrad 2b). Empfehlungsstärke: B Starker Konsens Kommentar zu Empfehlung 94: Um der Gefahr einer Chronifizierung entgegenzuwirken, sollten bestimmte Zeiträume für eine systematische und gemeinsame (Wieder-)Beurteilung des Verlaufs der Beschwerden eingehalten werden („Bilanzierungsdialog“, vgl. auch Empfehlung 46). Fink und Kollegen (2002) empfehlen Zeiträume von bis zu 6 Wochen, der Zeitraum sollte – falls keine 245 „Mein Arzt findet nichts“ – so g ­ enannte ­nicht-­spezifische, funktionelle und ­somatoforme ­Körperbeschwerden Eine Leitlinie für Betroffene und ihre Angehörigen – Langfassung Vorbemerkungen zzDiese Patientenleitlinie richtet sich an Menschen, die an körperlichen Beschwerden leiden, ohne dass eine körperliche Erkrankung nachgewiesen werden kann, die sie hinreichend erklärt. zzDiese Leitlinie beruht auf den inhaltlichen Aussagen der S3-Leitlinie „Umgang mit Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden“, die sich an Ärzte und andere Therapeuten richtet. Sie wird hier nun für medizinische Laien „übersetzt“ und durch Fallbeispiele und Selbsthilfetipps ergänzt. zzDie Leitlinie spricht überwiegend von „Ärzten“ oder „Ärzten und ­Therapeuten“ und meint damit alle Berufsgruppen, die an der Behandlung von Patienten mit nicht-spezifischen, funktionellen und somatoformen Körperbeschwerden beteiligt sind, zum Beispiel auch Psycho-, Physio-, und ErgotherapeutInnen, und zwar jeweils Frauen und Männer. Das Urheberrecht an der Patientenleitlinie und den ihr zugeordneten Materialen verbleibt bei den Herausgebern und Autoren. Die AWMF erhält mit dem Einreichen der Leitlinie ein Nutzungsrecht für die elektronische Publikation im Informationssystem AWMF online. Kommentare von Lesern sind willkommen: www.funktionell.net 251 3 Was bedeuten die Begriffe „nicht-spezifisch“, „funktionell“ und „somatoform“? Beispiel: Stellen Sie sich vor: Eine Frau leidet bereits seit mehreren Monaten an den meisten Tagen der Wo­ che an Bauchschmerzen, Blähungen und Verstop­ fung. Ihr Partner sagt: „Stell Dich doch nicht so an. Das wird schon wieder.“ „Das sind bloß Befind­ lichkeitsstörungen“, sagt ihre Hausärztin, zu der sie dann doch geht. Ein anderer Allgemeinarzt, den sie um eine zweite Meinung bittet, sagt: „Das ist etwas Nicht-Spezifisches“. Ein Gastroentero­ loge sagt: „Das sind funktionelle Beschwerden: Sie haben ein Reizdarmsyndrom“. Ein Psycho­ somatiker sagt: „Sie haben eine somatoforme Störung“. Was hat die Frau denn nun? Ist sie überhaupt „krank“? Für die Beschreibung von unklaren Körperbe­ schwerden, für die keine hinreichende körper­liche Ursache gefunden wird, gibt es leider sehr viele verschiedene Begriffe. Das liegt zum einen an der Vielzahl medizinischer Fachgebiete, von denen je­ des die dort vorkommenden „unklaren“ Körperbe­ schwerden und Syndrome beschreibt. Zum anderen sind sich die verschiedenen Experten auch inner­ halb eines Fachgebiets oft selbst nicht einig, wie die Beschwerden eines Patienten am besten benannt und bewertet werden, ob sie entweder als „körper­ lich“ oder als „seelisch“ einzuordnen sind – oder ob sie irgendwie beides zugleich sind. Am häufigs­ ten kommt das vor bei Schmerzen, bei Störungen von körperlichen Funktionen (z. B. Stuhlgang, Was­ serlassen) oder bei Müdigkeit/Erschöpfung. Diese Leitlinie benutzt drei häufig verwendete Be­ griffe – „nicht-spezifische, funktionelle und soma­ toforme“ Körperbeschwerden – stets gemeinsam und meint damit Beschwerden, die körperlich er­ lebt werden und insofern also real sind, für die aber keine hinreichende körperliche Erklärung gefunden wird und die weder eindeutig als „körperlich“ noch als „seelisch“ bezeichnet werden können. i einem Arztbesuch, sondern verschwinden von selbst oder durch Anwendung einfacher Hausmittel (etwa einer Wärmflasche) oder Verhaltensänderungen (etwa mehr Schlaf). Oft wird aber auch nach einer sorgfältigen Abklärung keine hinreichende körperliche Krankheitsursache gefunden (je nach ­Symptom liegen die Zahlen bei rund 75 %). Am häufigsten kommt das vor bei (s. a. Kasten 1): zzSchmerzen unterschiedlicher Körperregionen (z. B. Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen) Körperliche Signale bzw. Beschwerden wie Müdigkeit oder Muskelverspannungen sind normal. Sie gehören zum Leben wie Regentage oder Stimmungsschwankungen, denn eine hundertprozentige Gesundheit gibt es nicht. Solche „Alltagsbeschwerden“ (manchmal werden sie auch „Befindlichkeitsstörungen“ genannt) sind oft sogar sinnvoll, wenn sie z. B. die Trauer nach einem Todesfall ausdrücken oder zeigen sollen „Du über­ forderst Dich!“. Sie beeinträchtigen die Betroffenen meistens nur wenig in ihrem Alltag und führen deshalb in der Regel gar nicht zu i 252 Patientenleitlinie zzStörungen von Organfunktionen einschließlich so genannter „vegetativer“ Beschwerden (z. B. Verdauungsstörungen, Kreis­laufstörungen) zzErschöpfung/Müdigkeit. i Der Begriff „nicht-spezifische Körperbeschwerden“ wird überwiegend in der Allgemeinmedizin verwendet. Damit ist gemeint, dass viele Beschwerden zumindest nicht sofort einer eindeutigen Ursache zugeordnet werden können, und vielleicht ja auch gar nicht müssen. Denn viele nicht-spezifische Beschwerden verlaufen unkompliziert (s. a. Kap. 10). Der Begriff „nicht-spezifisch“ soll deshalb auch ganz absichtlich eine vorschnelle Etikettierung als „Krankheit“ verhindern, weil sich der Betroffene vielleicht gar nicht richtig krank fühlt oder durch eine solche „Etikettierung“ Nachteile haben könnte (z. B. die Verschreibung unnötiger Medikamente). Manche Betroffene fühlen sich durch die ­Offenheit des Begriffs „nicht-spezifisch“ ­beruhigt, manche finden den Begriff aber auch zu nichtssagend („Und was heißt das jetzt?“, „Was kann und soll ich jetzt tun?“). Viele Patienten erwarten vom Arzt, dass er ihren Beschwerden einen „Namen“, d. h. eine Diagnose, gibt. Der Begriff „funktionell“ wird v. a. in der „Körpermedizin“ (z. B. Gastroenterologie, Rheumatologie) verwendet. Er deutet an, dass hier überwiegend die Funktion eines Organ(system)s (z. B. des Darms bei Verdauungsstörungen, der Harnblase bei Problemen mit dem Wasserlassen) gestört ist, was nicht notwendigerweise bedeutet, dass das Organ selber (also z. B. Zellen oder Nerven) geschädigt ist. Man könnte das vielleicht vergleichen mit einem verstimmten, in seinen Einzelteilen jedoch völlig intakten Klavier. Der Begriff „funktionell“ könnte manchmal auch so interpretiert werden, dass die Beschwerden eine bestimmte Funktion für den Organismus bzw. i für die Person haben (z. B. ein Signal für Überlastung). „Funktionelle Syndrome“ sind bestimmte Beschwerdebilder wie Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie-Syndrom oder Chro­ nisches Müdigkeitssyndrom. Damit eine solche „Diagnose“ vergeben werden kann, müssen in der Regel mehrere anhaltende, körperlich nicht hinreichend erklärte Beschwerden in einem bestimmten Organsystem vorliegen. Funktionelle Syndrome können aber sehr unterschiedlich verlaufen (s. a. Kap. 10): Nicht alle Betroffenen sind so stark beeinträchtigt, dass man von „Krankheiten“ sprechen sollte. Andere wiederum fühlen sich überaus stark belastet, haben Begleiterkrankungen oder Beschwerden in mehreren Organsystemen. (Auf diese Weise erfüllen viele Patienten die Diagnosekriterien für mehrere funktionelle Syndrome gleichzeitig, z. B. „Reizdarmsyndrom“ und „Fibromyalgie-Syndrom“). Eine „somatoforme Störung“ (von griechisch: soma = Körper) liegt vor, wenn eine oder mehrere Körperbeschwerden, für die keine hinreichende körperliche Ursache gefunden wird, über mindestens ein halbes Jahr anhalten. Wo im Körper die Beschwerden sind, ist dabei zweitrangig, es können auch mehrere Körperregionen oder Organsysteme gleichzeitig betroffen sein. Eine somatoforme Störung kann aber nur dann diagnostiziert werden, wenn die Beschwerden schwerer verlaufen, wenn also die Patienten (z. B. durch starke Krankheitsängste oder durch Schonverhalten) in ihrem Alltag deutlich beeinträchtigt sind (s. a. Kap. 10). Der Begriff wird überwiegend in der psychosozialen Medizin verwendet. Für Körperbeschwerden ohne hinreichende körperliche Erklärung gibt es also verschiedene Begriffe (man könnte auch sagen „Etiketten“), die hauptsächlich zeigen, dass verschiedene Fachgebiete unterschiedliche Sichtweisen und entsprechend auch unterschiedliche Bezeichnungen von ganz ähn­ i i IX Vorwort In diesem Buch wird die neue, von den psychosomatischen Fachgesellschaften DKPM und DGPM koordinierte und 2012 offiziell von den beteiligten 30 Fachgesellschaften bzw. Verbänden verabschiedete Leitlinie „Umgang mit Patienten mit nicht-spezifischen, funk­tionellen und somatoformen Störungen“ übersichtlich aufbereitet: In Form einer Langversion mit Praxistipps und Quellentexten (also Begründungen und Literatur, die den Empfehlungen der Leitlinie zugrunde liegen), einer zugleich im Deutschen Ärzteblatt publizierten Kurzversion und einer Patientenleitlinie, die ebenfalls in einer Langund einer Kurzfassung vorliegt. Es war uns ein Anliegen, in dem Buch praxistaugliche Handlungsempfehlungen und wissenschaftliche Genauigkeit zusammenzubringen. Besonders wichtig ist uns, dass hier das Ergebnis einer umfangreichen Diskussion und Konsensbildung unter Beteiligung nahezu aller wesentlichen Fachgebiete der Medizin vorgestellt wird. Damit, so hoffen wir, trägt das Buch dazu bei, dass – vom Hausarzt über den „somatischen“ und den „psychosozialen“ Facharzt bis zum Psychotherapeuten – zukünftig ein einheitlicherer und informierterer Umgang mit dieser Patientengruppe möglich wird, indem ein integriertes und schlüssiges Konzept an die Stelle der bislang so heterogenen ätiologischen Annahmen, Benennungen, diagnostischen Vorgehensweisen und Therapiekonzepten tritt. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Empfehlungen zu einer geeigneten „Haltung“ und „Gesprächsführung“. Das mag für eine Leitlinie auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen, ist aber (nicht nur, aber vor allem) bei dieser Patientengruppe von entscheidender Bedeutung – für das Gelingen der therapeutischen Beziehung, die beidseitige Behandlungszufriedenheit und wohl auch für die Prognose. Unser Dank geht an erster Stelle an die Kolleginnen und Kollegen, die als Delegierte ­ihrer Fachgesellschaften und Verbände bei drei Konsensuskonferenzen und in vielen weiteren schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen die Leitlinie mit uns erarbeitet ­haben. Ein besonderer Dank geht auch an Frau Professor Kopp von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizi­ nischen Fachgesellschaften (AWMF), die uns in metho­discher Hinsicht beraten und die Konsensus­konferenzen angenehm und ergebnisorientiert moderiert hat. Das Buch steht in der Tradition der älteren, 2002 ebenfalls in einem Buch des SchattauerVerlags veröffentlichten „Leitlinie Somatoforme Störungen“ aus der Psychosomatik. Die Impulse dafür gingen von Professor Gerd Rudolf, Heidelberg, aus – dafür danken wir ihm. Nicht zuletzt danken wir Herrn Dr. Bertram und Frau Dr. Schmidt aus dem SchattauerVerlag für die gute Betreuung. Für die Herausgeber, im Dezember 2012 Constanze Hausteiner-Wiehle und ­Peter ­Henningsen