Multidimensionale Beurteilung somatoformer Störungen im

Werbung

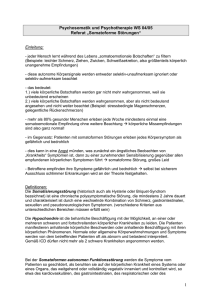

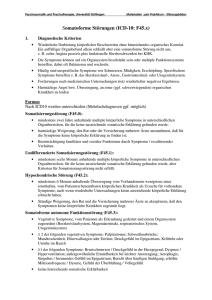

Original article Multidimensionale Beurteilung somatoformer Störungen im versicherungspsychiatrischen Kontext Renato Marelli, Hans Georg Kopp, Joachim Küchenhoff RM und JK: keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Beitrag. HGK arbeitet für die Rehaklinik Bellikon, eine Klinik der SUVA. Summary There is much debate about disability due to somatoform disorders and possible guidelines for an adequate medical expert assessment in this re­ spect. The ambiguity of the diagnostic concept and its questionable vali­ dity are discussed. On the basis of more recent evidence, a multidimen­ sional approach is proposed in order to overcome these shortcomings in the evaluation of a possibly somatoform symptomatology. The following dimen­ sions should be part of such an approach: the characteristics of somatoform complaints, course on time axis, comorbidity, subjective illness appraisal and coping strategies. Somatoform disorders must be differentiated from sim­ ple dysfunctional beliefs and behaviour patterns. Moreover, disorder­spe­ cific factors are outlined that can help to define the prognosis. In addition, to assess psychological resources within the frame of personality structure a diagnostic procedure according to the Operationalized Psychodynamic Diag­ nosis (OPD) system is recommended. Diagnostics according to OPD can help to answer the difficult question whether in a given situation somatoform disorder results in a transient or rather permanent and relevant restriction of functioning also from a medico­legal point of view. Ausgangspunkt und Fragestellung Diagnostik und Therapie somatoformer Störungen ge­ ben seit Jahren Anlass zu Kontroversen in der Fachlite­ ratur, etwa zur Kritik der Diagnostik der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung. In den letzten Jahren erschienen zwar weiterführende wissenschaftliche Studien zu Epidemiologie und Diagnostik sowohl in Europa wie in den USA. Mit Ausnahme der sehr eng gefassten Dia­ gnose der Somatisierungsstörung sind die übrigen Diagno­ sen der somatoformen Störungen aber weiterhin unge­ nügend validiert. Die unbefriedigend ausgearbeiteten dia­ gnostischen Kriterien helfen im psychiatrischen Alltag nicht recht weiter. Der Kliniker fragt sich: Wie kann der Schwere­ grad der Störung abgeschätzt werden? Genügt es, für die Therapie die Symptomatik allein zu berücksichtigen, oder muss man schon bei der Therapieplanung Kontextfaktoren wie Persönlichkeit oder soziale Faktoren einbeziehen? Sind möglicherweise solche Kontextfaktoren sogar entscheiden­ der für die Prognose als die präsentierten Symptome? Ko­ morbiditäten, vor allem Angst und Depression, sind jeden­ falls häufig, wie sich mittlerweile gezeigt hat. Des Weiteren lassen sich nicht nur ganz unterschiedliche Beschwerde­ manifestationen unterscheiden, wie dies die gängige Dia­ gnostik in ICD­10 und DSM­IV nahe legt, sondern auch ganz unterschiedliche Verläufe mit zum Teil mehr körperlichen und zum Teil mehr psychischen Beschwerden. Welche Kon­ sequenzen ergeben sich daraus prognostisch und schliesslich auch im Bereich der Begutachtung im Rahmen der Sozial­ versicherungen? Besondere Schwierigkeiten treten auf, wenn es dar­ um geht, psychische Funktionseinschränkungen aufgrund somatoformer Störungen im Rahmen der Sozialversiche­ rungen zu bewerten. Vor allem die Einschätzung der Arbeits­ fähigkeit steht im Vordergrund. Hierbei geht es nicht nur um das Stellen einer Diagnose, sondern auch um die Quantifi­ zierung der Symptome, die Einschätzung des Schweregrades mit den Auswirkungen auf das Denken, Fühlen und Han­ deln der betroffenen Personen. Im Einzelfall schliesst sich die Frage an, ob es der betroffenen Person nicht doch – trotz und mit ihrer somatoformen Symptomatik – möglich und zumutbar wäre, ohne zusätzlichen gesundheitlichen Scha­ den in Kauf zu nehmen, einer Arbeit nachzugehen. Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur objektivierenden Betrachtungsweise und zur Standardisierung der Leistungs­ beurteilung geleistet werden. Dies geschieht im Bewusst­ sein, dass aktuell keine randomisierten kontrollierten Stu­ dien für die Beurteilung von versicherungspsychiatrisch relevanten Gesundheitsstörungen hinsichtlich Schweregrad, Verlauf, Behandlungserfolg und Prognose vorliegen, ins­ besondere nicht von somatoformen Störungen [1]. Die hier skizzierten Überlegungen bauen auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Literatur auf, haben jedoch zudem den Vorteil, auf den Erfahrungen in der stationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung, in der stationären Rehabilitation und der psychiatrischen Gutachtenpraxis zu beruhen. Diagnostik Die Unklarheiten der Diagnostik und ihre Verbesserung Unstrittig ist es, dass die gängigen Klassifikationssysteme bisher keine befriedigenden Lösungen zur Diagnostik der somatoformen Störungen gefunden haben. Das beginnt bereits damit, dass ICD 10 [2] und DSM IV [3] sich im Detail doch erheblich voneinander unterscheiden. Die für das ICD 10 wichtige Kategorie der somatoformen autono­ Korrespondenz: Dr. med. Renato Marelli Leonhardsstrasse 16 CH-4051 Basel [email protected] S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 117 Original article men Funktionsstörung wird im DSM IV nicht berücksich­ tigt, dafür sind die Konversionsstörungen im DSM IV den somatoformen Störungen und im ICD 10 den dissoziativen Störungen zugeordnet. Die klinischen Phänomene lassen sich parallel der Körperorgan­Systematik und dem psychia­ trischen Bereich zuordnen und abbilden, und damit ist es in gewisser Weise den Zufällen des Erstzugangs überlassen, welche Diagnose gestellt wird. Der Internist mag es bevor­ zugen, die somatoformen Beschwerden unter den funktio­ nellen Störungen bei der körperorganbezogenen Diagnostik abzubilden; dann muss er den inneren Zusammenhang der Beschwerden und weitere psychologische oder psychiatri­ sche Charakteristika gar nicht mehr reflektieren. Er mag sich darüber freuen, dass er seinen Patienten nicht durch eine psychiatrische Diagnose stigmatisiert und die eigene ärzt­ liche Zuständigkeit bewahrt. Aber diese Vorteile sind teuer erkauft; wenn der Patient mehrere solcher funktioneller Beschwerden äussert, wird ihr Zusammenhang diagnostisch nirgendwo dargestellt, und allfällige Komorbiditäten im psychiatrischen Bereich bleiben oft unberücksichtigt. Aber auch der psychiatrisch gebildete Diagnostiker wird seines Lebens nicht froh. Die Kernaussage, dass somatoforme Störungen «medizinisch unerklärt» seien, ist nirgendwo gut qualifiziert. Die einzelnen somatoformen Störungen voneinander und gegenüber dissoziativen, artifiziellen, affektiven und Angststörungen abzugrenzen, ist nicht präzise möglich. Wenn er in seiner Arbeit sich ansonsten einer bio­psycho­sozialen Multidimensionalität verpflich­ tet, so muss er sie hier aufgeben, denn in der Diagnostik der somatoformen Störung sind psychologische und interperso­ nale Faktoren vernachlässigt, das Krankheitsverhalten und die subjektiven Ursachentheorien zu wenig berücksichtigt. Andererseits aber wird eine Dualität zwischen Psyche und Soma eingeführt, die auf der Vernachlässigung neurobio­ logischer Einflussfaktoren beruht. Schliesslich merkt er, dass die Diagnostik weder ihm selbst hilft, weil sie nicht hand­ lungsleitend ist, noch dem Patienten, der sich mehr und mehr durch sie schlecht akzeptiert fühlt. Diese Kritikpunkte sind nicht neu. Sie haben in den letzten Jahren nach Lösungsansätzen verlangt. Es sind im Wesentlichen drei Vorschläge zu unterscheiden: – Die Abschaffung der Diagnose: Mayou et al. haben vor­ geschlagen, auf die Diagnose ganz zu verzichten, und die klinischen Phänomene anderen Achsen zuzuschreiben [4]. Das freilich bedeutete, das Kind mit dem Bad auszu­ schütten. Interessanter ist daher der zweite Vorschlag. – Eine Positivdiagnostik psychosozialer Faktoren: Sie würde klinisch relevante Dimensionen enthalten, so die selektive Aufmerksamkeit auf Körpersignale, die dysfunktionalen Kognitionen, eine katastrophisierende Bewertung von Körpersignalen, die dauerhafte Attri­ buierung von Körpersignalen an nichtdiagnostizierte physische Bedingungen, ein exzessives Inanspruch­ nahmeverhalten und ein Vermeidungsverhalten. Diese Vorschläge verbessern die Diagnostik des krankheits­ bezogenen Verhaltens, sind aber einseitig auf diesen Bereich ausgerichtet. – Vermeiden von Dichotomien: dieser Vorschlag geht pragmatisch vor und will nicht mehr und nicht weni­ ger als Widersprüche und Parallelführungen zwischen den Diagnosesystemen vermeiden. So geht es um die Vereinheitlichung von DSM und ICD, die Vereinheitli­ chung der Kriterien für funktionelle und somatoforme Störungen, die Vereinheitlichung von klinischen und Forschungskriterien und um identische Abbildung auf medizinischen und psychiatrischen Achsen. Die zwei letzten Vorschläge sind sicher sinnvoll und nützlich; aber sie lösen für sich allein gleichwohl nicht das kom­ plexe diagnostische Problem, das die somatoformen Stö­ rungen darstellen. Daher ist es unser Anliegen, einen Bei­ trag für den Entwurf einer multidimensionalen Diagnostik der somatoformen Störungen zu leisten, die sich folgenden Zielen unterstellt: – Sie bildet die notwendige klinische Komplexität ab; – sie ist handlungsanleitend und daher gleichermassen für die Begutachtung und für die Behandlungsplanung geeignet; – sie ist trotz der Komplexität des Ansatzes pragmatisch handhabbar; – sie ist reliabel anwendbar. Phänomenologie Grundsätzlich lässt sich die Phänomenologie von somato­ formen Störungen auf mehreren Ebenen bzw. Dimensionen abbilden. Es sind dies: – die Dimension «Somatoforme Beschwerden» bzw. Körpersymptomatik im eigentlichen Sinne, inklusive sogenanntes «multisomatoformes Profil»; – die Dimension Komorbidität: Depression und/oder Angst; – die Dimension Krankheitserleben und Krankheitsver­ halten. Dimension Somatoforme Beschwerden und Verläufe Rein klassifikatorisch scheint es [5] nützlich, das ganze mög­ liche Beschwerdespektrum bei somatoformen Störungen allgemein in drei Typen von Beschwerden aufzuteilen, näm­ lich Manifestation als Schmerz, ferner funktionelle Organ­ störungen inkl. pseudoneurologische Organstörungen und schliesslich den Bereich von Erschöpfung/Müdigkeit. So­ dann lassen sich unter klassifikatorischen Gesichtspunkten drei Verlaufstypen abgrenzen: Monosymptomatischer Ver­ lauf (z.B. nur Schmerz), polysymptomatischer beziehungs­ weise «multisomatoformer» Verlauf und ferner die Fälle von sogenannter Gesundheitsangststörung, wo nicht der Beschwerdedruck subjektiv im Vordergrund steht, sondern eine hartnäckige, weit ausgreifende hypochondrische Ge­ dankendynamik [6]. Studien zur Beschwerdemanifestation bei somatofor­ men Störungen haben gezeigt, dass eine gleichzeitige oder sequenzielle Entwicklung von somatoformen Beschwerden aus verschiedenen Bereichen (sog. multisomatoforme Prä­ sentationsweise) viel eher die Regel als die Ausnahme ist [7]. Ein solches multisomatoformes Syndrom ist z.B. eine Kombination von Schmerz, Erschöpfung und funktioneller Organstörung. Auch wenn die spontane Beschwerdepräsen­ tation oft ganz auf Schmerzen konzentriert sein mag, denen wahrscheinlich auch bislang das ärztliche Hauptaugenmerk galt und welche argumentativ das Funktionsdefizit belegen S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 118 Original article und rechtfertigen sollen, so gilt es doch, die Gesamtheit der Beschwerden und der Symptommanifestation zu erfassen. Lassen sich somit in einem ersten Abklärungsschritt klare Hinweise auf verschiedene Manifestationsbereiche der somatoformen Symptomatik erkennen, so ist phänome­ nologisch wahrscheinlicher geworden, dass eine Beschwer­ depräsentation dem somatoformen Spektrum zugerechnet werden muss, allenfalls sogar einer typischen Kerngruppe innerhalb dieses Spektrums. Was kann nun hinsichtlich Schweregrad und Prognose aus dieser Phänomenologie abgeleitet werden? Je mehr multipel ausgeprägt die somatoforme Be­ schwerdeentwicklung ist, also je mehr Bereiche des Körpers von einer multisomatoformen Symptomentwicklung betrof­ fen werden, desto häufiger liegt eine depressive komorbide Auslenkung vor [7], desto zeitstabiler, also zur Chronizi­ tät tendierend verlaufen die präsentierten somatoformen Beschwerden, und ein solches Beschwerdeprofil ist in der Regel auch mit mehr Funktionsverlust assoziiert [8]. Ein solcher Funktionsverlust bei somatoformen Störungen lässt sich einerseits teils direkt auf die somatoformen Beschwer­ den zurückführen, korreliert zum anderen Teil aber auch mit dem Ausmass der affektiven Auslenkung, insbeson­ dere der depressiven Symptomatik [9], [10]. Es ist wichtig, sich dies vor Augen zu halten, da somit das Merkmal einer «multisomatoformen» Manifestationsweise zusammen mit affektiver Auslenkung eine Kerngruppe von Betroffenen im somatoformen Spektrum kennzeichnet, die einen relativ hohen Schweregrad und eine eher ungünstige Prognose aufweist. Diese werden also mit einiger Wahrscheinlich­ keit durch die Störung eingeschränkt (allenfalls invalidi­ siert) bleiben. Dimension Komorbidität: Depression und/oder Angst In der Erforschung der grundlegenden Mechanismen, wel­ che die oft vielgestaltige Präsentation von Somatisierung bedingen, geht man heute davon aus, dass ein innerer Zusammenhang zwischen verschiedenen Bereichen von somatoformer Symptombildung auf der einen Seite und den typisch komorbiden Dimensionen Depression und Angst be­ steht [11]. Es handelt sich hier also nicht nur um eine häu­ fige Komorbidität; das ganze Spektrum der Manifestation sollte viel eher als zusammengehöriges Stress­Diathese­ modell [12] aufgefasst werden. Daraus kann die prakti­ sche Folgerung gezogen werden, dass im Rahmen des Ab­ klärungsganges neben den somatoformen Beschwerden, die meistens ganz im Vordergrund der Aufmerksamkeit des Betroffenen und somit des Beschwerdevortrags stehen, aktiv nach dem Vorhandensein von Symptomen von Depression und Angst gesucht werden muss – dies umso mehr, als sie oft in atypischer, somatisierter oder wenig typisch ausgeprägter Form vorhanden sind beziehungsweise wenig verbalisiert werden können oder gar bestritten werden. Eine depressive Auslenkung ist nicht nur hinsichtlich Schweregrad der Störung und resultierendem Funktions­ verlust bedeutsam, sondern es handelt sich wahrscheinlich um Depressionsformen, die schlecht auf eine depressions­ spezifische Behandlung ansprechen, wie dies für die Kom­ bination «Depression mit Schmerz» bei Schmerzpatienten gezeigt werden konnte [13]. Die Dimension Angst manifestiert sich in der Regel mit den Symptomen einer generalisierten Angststörung und ängstlich getönter selektiver Aufmerksamkeitsfokussierung auf Körpersignale sowie somatisierte Angstmanifestationen. Abgrenzungsprobleme ergeben sich zwischen schwere­ ren Depressionen mit einem sogenannten somatischem Syndrom und komorbider Depressivität bei einer somato­ formen Störung. Dies ist therapeutisch und versicherungs­ medizinisch bedeutsam, denn bei einer schweren Depres­ sion wird man in der Regel mit der Diagnose einer somato­ formen Störung sehr zurückhaltend sein. Vor allem lässt sich anhand des bisherigen Verlaufs mit parallelen Schwankun­ gen der Ausprägung von Depression und Körpersymptoma­ tik auf ein depressives Grundleiden schliessen. Dimension Krankheitserleben und -verhalten Neben den genannten Manifestationsformen sind störungs­ spezifische dysfunktionale Kognitionen und Interaktions­ muster ein konstitutives Element von somatoformen Störun­ gen. So lassen sich als weitere Krankheitsdimensionen auch typische Muster im Bereich des Körpererlebens mit selektiver Aufmerksamkeit auf Körpersignale und damit verbundenem Krankheitsverhalten erheben, zum Beispiel das Ausmass der hypochondrischen Dimension und der somatischen Fixie­ rung (unverrückbare körperliche Ursachenüberzeugungen), ferner die Intensität der dysfunktionalen Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und die Überzeugung, in der Leis­ tungsfähigkeit eingeschränkt zu sein. Charakteristische Auffälligkeiten finden sich besonders in der Dimension «Arzt­Patient­Beziehung», letztlich oft mit Infragestellung der ärztlichen Rolle und Kompetenz, häufigem Arztwechsel und Nachsuchen nach ärztlicher Hilfe, ohne das therapeutische Angebot sinnvoll wahrneh­ men zu können. Ferner nehmen viele Betroffene eine passive Rolle in der Behandlung ein und haben ausgeprägte Widerstände gegen eine erweiterte Sichtweise im Sinne eines biopsychosozialen Krankheitsmodells. Werden solche Überzeugungs­ und In­ teraktionsmustern festgestellt, ist es wahrscheinlicher, dass eine entsprechende Beschwerdeklage in das somatoforme Spektrum einzureihen ist, und dies erschwert oder verun­ möglicht gar einen therapeutischen Zugang und trägt damit durch enttäuschende Interaktionsspiralen zwischen Patient und Arzt im Rahmen von Abklärung und Behandlungsver­ suchen zur Chronifizierung bei. Probleme bei der Abgrenzung von dysfunktionalen Überzeugungen und Verhaltensmustern am Beispiel der Schmerzpatienten Bei der Dimension «Krankheitserleben und ­verhalten» ergeben sich gewöhnlich erhebliche Probleme in der Abklä­ rung von Schmerzpatienten. Ist nämlich die diagnostische und damit auch erweiterte psychosoziale Abklärung eines solchen Schmerzpatienten (der möglicherweise eine anhal­ tende somatoforme Schmerzstörung hat) einmal beim The­ menkreis von dysfunktionaler Überzeugung und Interaktion sowie Vermeidungsverhalten angelangt, so tut sich gerade beim Umgang mit Schmerz eine differenzialdiagnostische Herausforderung auf. S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 119 Original article In der Mehrzahl lässt sich bei Schmerzpatienten (und oft auch bei Patienten mit somatoformer Schmerzsympto­ matik) mindestens ein organischer Kern für die Schmerz­ symptomatik finden. Die Patienten klagen mit Nachdruck über die Schmerzen, kommunizieren diese auch auf der Verhaltensebene und zeigen zahlreiche Muster von Ver­ meidungsverhalten. Solche Patienten haben enttäuschende Episoden der Behandlung hinter sich und stehen unter der Einwirkung einer Reihe von psychosozialen Belastungs­ faktoren, die z. T. Auswirkungen der Schmerzsituation sind. Dass hier viel Funktionsverlust geklagt wird, der in diesem Ausmass somatisch nicht zureichend erklärt werden kann, charakterisiert vor allem die Situation, die der Versiche­ rungsmediziner vorfindet. Es stellt sich jeweils die differenzialdiagnostische Frage, ob diese dysfunktionalen Muster ein Ausdruck beziehungs­ weise ein Manifestationsbereich einer somatoformen Stö­ rung sind, oder ob es im vorliegenden Falle (was erfahrungs­ gemäss deutlich häufiger ist) um einen mittlerweile mehr oder weniger chronifizierten Zustand von dysfunktionalen Lernvorgängen am Schmerz geht, wo Vermeidung, Selbst­ limitierung mit resultierender Passivität, Dekonditionierung und Schmerzverstärkung eingetreten sind, dies auch im Sinne einer sogenannten «Symptomausweitung». Der Begriff der sogenannten «Symptomausweitung» bzw. «symptom magnification syndrome» oder «symptom amplification» bezeichnet in der Rehabilitationsmedizin eine Konstellation von dysfunktionalen Mustern auf der Verhaltens­ und Überzeugungsebene von Schmerzpatien­ ten mit ausgeweitetem Funktionsverlust infolge von Passi­ vität und Vermeidungsverhalten, deren Funktionsniveau rehabilitativ angehbar ist [14, 15]. Solche Patienten sind gewöhnlich eine Herausforderung für die Rehabilitations­ medizin. Die Unterscheidung ist von praktischer Bedeutung, da für solche in Chronifizierung begriffenen Situationen von lediglich dysfunktionalen Überzeugungs­ und Verhaltens­ mustern verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Trainings­ programme angeboten werden, solche Behandlungsansätze jedoch eigentlichen somatoformen Patienten nicht weiter­ helfen würden. Zu beachten ist, dass der Begriff der soge­ nannten «Symptomausweitung» nicht einer psychischen Störung im nosologischen Sinne entspricht. Bei Patienten mit somatoformen Störungen sind Merkmale, die sich mit dysfunktionalen Schmerzpatienten überlappen, häufig, da auch somatoforme Patienten eine gewisse organische Komponente ihrer Schmerzen aufwei­ sen können und neben Verdeutlichungstendenzen [16] ins­ besondere oft auch zu Passivität, Inaktivität, Vermeidung und Selbstlimitierung neigen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Patient nur noch die Berentung als Zukunfts­ perspektive sieht. Aber auch versicherungsmedizinisch ist eine diagnostische Abgrenzung nötig, da der störungsspe­ zifische Anteil von dysfunktionalen Mustern von mehr un­ spezifischen, unter dem Einfluss von Kontextfaktoren er­ lernten Mustern unterschieden werden sollte. Hinweise zur Klassifikation ins eigentliche somatoforme Spektrum geben (neben den Dimensionen von einschlägig belastet erschei­ nender Biografie und auffälliger Persönlichkeitsstruktur und allenfalls aufweisbarer plausibler individueller Pathogenese) das störungsspezifische Profil, also eine Symptomatik mit typisch somatoformer Beschwerdepräsentation, affektiver Auslenkung und ängstlicher Aufmerksamkeitslenkung auf die Beschwerden, eine damit verbundene spezifische inten­ sive Gedankendynamik sowie typisch dysfunktionale Inter­ aktionsmuster mit den Behandlern. Deutlich eher in Richtung einer blossen dysfunktio­ nalen Bewältigung eines somatischen Problems (gewöhn­ lich handelt es sich um Schmerzpatienten mit ausgeweite­ tem Funktionsdefizit im Sinne der sogenannten «Symptom­ ausweitung») weist hingegen der Umstand, dass es auf der Symptomebene um einen monotopen (wenngleich undif­ ferenziert­plakativ vorgetragenen) Schmerz geht bei relativ gewichtigem, somatisch erklärbarem Anteil und dass vor­ wiegend passiv vermeidende Muster den Alltag und auch die gedankliche Dynamik prägen, also wenig ängstliche Besorgnis und Aufmerksamkeitslenkung feststellbar sind. Der Hinweis auf den Schmerz beziehungsweise eine zu befürchtende Schmerzverstärkung begründet und legiti­ miert aus Sicht des Betroffenen hier ein meist umfang­ reiches Vermeidungsverhalten. Gewöhnlich finden sich in solchen Situationen mit sogenannter «Symptomauswei­ tung» auch soziale und interaktionelle Kontextfaktoren, welche die Invalidenrolle zementieren helfen, und allfällige Anteile von Aggravation sind zu diskutieren. Wichtig ist aber insgesamt zu verstehen, dass die Ab­ grenzung solcher Schmerzpatienten mit unspezifischen dysfunktionalen Bewältigungsmustern von eigentlichen somatoformen Schmerzpatienten keine scharfe ist; es gibt einen Übergangsbereich. Daher wurde Anfang 2009 für die deutsche Adaptation des ICD­10 eine neue Schmerzdiagnose geschaffen: Un­ ter dem Überbegriff F45.4 (Anhaltende Schmerzstörung) wird neben der anhaltenden somatoformen Schmerzstö­ rung (F45.40) neu eine «Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren» F45.41 einge­ führt. Es soll damit eine Gruppe von Schmerzproblemen von mehr als sechs Monaten Dauer bezeichnet werden, deren Ursprung somatisch bedingt war und wo psychische Faktoren eine wichtige Rolle für Schweregrad, Exazer­ bation und weiteren Verlauf bzw. Aufrechterhaltung erlangten [17]. Dies trifft gemäss klinischer Erfahrung auf zahlreiche Situationen von chronischem Schmerz zu. Mit dieser neuen Diagnose ergibt sich aber ein neues Pro­ blem, die Abgrenzung zur somatoformen Schmerzstörung, zur dysfunktionaler Bewältigung von somatisch begrün­ deten Schmerzen und zur Aggravation. Umso bedeutsamer scheint in dieser Hinsicht die Herausarbeitung eines stö­ rungsspezifischen Profils für somatoforme Störungen auf­ grund von Merkmalen, die sich im klinischen Kontext ermitteln lassen. Es bleibt zu betonen, dass allein aus der Diagnose einer somatoformen Störung nicht automatisch ein erheblicher Funktionsverlust abgeleitet werden kann. Es gibt nämlich ein bis anhin schlecht charakterisiertes Spektrum von im Wesen somatoformen, wohl meist flüchtigen Beschwer­ den in der Bevölkerung, welches zu keiner relevanten Ein­ schränkung führt [18]. Auch schliesst eine somatoforme Diagnose eine bewusst übertreibende Darstellung (Aggravation) der Krankheits­ situation keineswegs aus. S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 120 Original article Kurz zusammengefasst lässt sich festhalten, dass nicht alles dysfunktionale Verhalten bei somatoformen Patienten störungsspezifisch bedingt ist, eine diesbezügliche Abgren­ zung aber anspruchsvoll bleibt. Persönlichkeit Weder für die Behandlung noch auch für die Begutach­ tung somatoform belasteter Patienten reicht es aus, allein die soeben beschriebenen Phänomene genau zu erfassen. Diese Kriterien erklären nur einen Teil der breiten prognos­ tischen Varianz. Die störungsspezifische Charakterisierung von Erleben und Verhalten muss sich in einen Kontext ein­ fügen lassen, der – subjektiv vom Patienten aus gesehen – durch Lebensführung und Lebenserfahrung gebildet wird und der – objektiv vom Untersucher aus betrachtet – einen verstehenden Zugang zu den Beschwerden ermöglicht. Da­ für eignet sich die Persönlichkeitsdiagnostik. Persönlich­ keitsfaktoren spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie werden im Folgenden differenziert. Komorbidität Persönlichkeitsstörung Neben der Diagnose der somatoformen Störung wird eine weitere Diagnose aus dem Bereich der Persönlichkeitsstö­ rung (ICD­10 F 6) gestellt. Diese Komorbidität bestimmt den Schweregrad der Erkrankung, ist zugleich auch mit einer negativeren Verlaufsprognose verbunden. Komorbide Per­ sönlichkeitsstörungen werden bei allen Formen somatofor­ mer Störungen angetroffen. Garyfallos et al. finden bei 63% der Patienten mit somatoformen Störungen eine komorbide Persönlichkeitsstörung [19]. Bei Schmerzstörungen erfül­ len mehr als die Hälfte die Kriterien einer Persönlichkeits­ störung bei dem SKID­II­Screening; bei ausführlichen SKID­ II­Interviews wird der Anteil allerdings geringer [20]. Ichfunktionen oder strukturelle Integration der Persönlichkeit Hier wird das Funktionsniveau der Persönlichkeit in der Gegenwart angesprochen. Die Beurteilung der Ichfunk­ tionen oder der strukturellen Integration der Persönlichkeit erlaubt es, einerseits möglicherweise pathogenetische Fak­ toren zu beschreiben, andererseits die Möglichkeiten des Umgangs mit der Störung und mit ihren Folgen, also auch die Freiheitsgrade im Umgang mit der durch die Krankheit gegebenen Belastung. Die Nomenklatur in diesem Bereich der Persönlichkeitsdiagnostik ist uneinheitlich. Fabra [21] stellt folgende sog. Komplexen Ichfunktionen heraus: – Realitätsprüfung und Urteilsbildung; – Beziehungsfähigkeit und Kontaktgestaltung; – Affektsteuerung und Impulskontrolle; – Selbstwertregulation und Regressionsfähigkeit; – Intentionalität und Antrieb; – Abwehrorganisation. Diese Aufzählung erfasst wichtige Merkmale, bleibt aber unbefriedigend: Bisher konnte die Einschätzung der ge­ nannten Kriterien nicht nachweislich reliabel durchgeführt werden. Eine Graduierung der ichfunktionalen Fähigkeiten wird nicht angegeben und es fehlen geeignete Ankerbeispiele. Küchenhoff [22] hat die Wahl der therapeutischen Ver­ fahren und die therapeutische Prognose von Merkmalen der Persönlichkeitsorganisation abhängig gemacht. Ausgehend von einer Differenzierung der Persönlichkeitsorganisationen hat er folgende Unterscheidung vorgeschlagen, die auch den Zeitverlauf mit berücksichtigt: – Somatoforme Störungen als Konfliktreaktionen: sie treten vorübergehend auf, sind an eine Auslösesituation ge­ bunden und durch Psychotherapie gut erreichbar. Die Patienten verfügen über eine gute Integration der Struk­ tur und Stabilität des Strukturniveaus. – Somatoforme Störungen als neurotische Störungen: sie halten lange an oder rezidivieren. Die Beschwerden lassen sich nicht nur auf eine aktuelle Belastung zurück­ führen; diese steht vielmehr in einer inhaltlichen Ver­ bindung zu lebensgeschichtlich langfristig bedeutsamen Belastungen und Konflikten. Die Diagnostik der Persön­ lichkeitsstruktur weist eine nur mässige Integration der Struktur auf. – Somatoforme Störungen und alexithyme Charakteristika oder Persönlichkeitspathologien: auch hier bestehen die Beschwerden lange. Es lassen sich schwere struktu­ relle Beeinträchtigungen erkennen, die die Verarbeitung von Belastungen und Krisen erschweren. Es sind nicht in erster Linie die ungelösten persönlichen Konflikte, sondern die Schwächen in den Ichfunktionen, die die Kompensationsmöglichkeiten der Patienten einschrän­ ken und sich dann im körperlichen Beschwerdeangebot manifestieren. Die momentan klarste Darstellung sowohl der ichfunk­ tionellen Merkmale als auch der Graduierung von persön­ lichkeitsabhängigen Fähigkeiten findet sich in der OPD­2 (Arbeitskreis OPD 2006), denn dort sind Funktionsniveaus der Persönlichkeit nach vier Ausprägungsformen (gut – mässig – gering – desintegriert) in den folgenden Dimen­ sionen genau definiert und einem manualisierten reliablen Ratingverfahren zugänglich: – Fähigkeit zur Selbst­ und Fremdwahrnehmung; – Fähigkeit zu emotionalem Selbstbezug und emotionaler Kommunikation; – Fähigkeit zur Selbststeuerung; – Fähigkeit zur Bindung. Jede dieser Dimensionen ist in Subdimensionen aufge­ fächert und differenziert. In konzeptueller und klinischer Hinsicht ist es evident, dass mit der Beschreibung der strukturellen Integration der Persönlichkeit wichtige Beurteilungskriterien mit prognos­ tischer Relevanz benannt werden. Als Beispiel seien die in der OPD unter «Selbstwahrnehmung» und «Selbststeue­ rung» aufgelisteten Fähigkeiten zur Affektdifferenzierung und zur Affekttoleranz erwähnt. Störungen des Affekt­ erlebens wurden seit Jahrzehnten als pathogenetischer Fak­ tor in der Entstehung somatoformer Störungen diskutiert (Alexithymie). Zugleich ist die Affekttoleranz ein wesent­ licher Copingfaktor und wichtig für die langfristige Adapta­ tion und Kompensation chronifizierter Beschwerden. Wegen der Klarheit der klinischen Evidenz sollte das Kriterium der strukturellen Integration der Persönlichkeit S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 121 Original article daher als gesichert, also als ein für die multidimensionale Beurteilung unverzichtbarer Faktor angesehen werden. Aspekte des Krankheitsverhaltens und der Arzt-Patient-Beziehung Die vorstehend beschriebenen Dimensionen wirken sich auf die Gestaltung der Arzt­Patient­Beziehung und auf das Krankheitsverhalten aus und wieder zurück auf den Krank­ heitsverlauf. Die Merkmale der Persönlichkeit sind nicht nur der spezifischen psychopathologischen Diagnostik zugäng­ lich, sondern manifestieren sich konkret und direkt fassbar in der Gestaltung der therapeutischen Beziehung und im Umgang mit der eigenen Krankheit. Das In­Frage­Stellen der ärztlichen Rolle gehört zur Definition der somatoformen Störungen, und aus dieser ablehnenden Haltung resultieren weitere Schwierigkeiten, so der Anspruch auf Versorgung, ohne die angebotene Hilfe wahrnehmen zu können, oder eine ausgeprägte Passivität in der Behandlung [23], schliess­ lich die Unmöglichkeit zu einer bio­psycho­sozialen Sicht der Beschwerden. Von den selbstreflexiven Ich­Funktionen wird das Krankheitsverhalten direkt berührt, und das in mehrfacher Hinsicht. Je weniger die Fähigkeit zur Selbstreflexion aus­ gebildet ist, umso mehr stützt sich der Patient auf die kul­ turell gängigen, gesellschaftlich angebotenen Deutungs­ und Entlastungsmuster. Dazu gehören die somatoformen Ursachenüberzeugungen. Je weniger sie relativiert werden können, je grösser also das Ausmass der hypochondrischen Ängste und der somatischen Fixierung, umso schwieriger ist es, psychosoziale Faktoren zu berücksichtigen, und umso grösser die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und umso wahrscheinlicher das Nachsuchen nach Verrentung. Biographisch bedingte Konflikte in der Persönlichkeitsentwicklung und Lerngeschichte In der Lebensgeschichte werden Konfliktmuster deutlich, die sich gleichsam als belastender roter Faden durch die erzählte Geschichte ziehen. Aber auch Lernerfahrungen im Umgang mit körperlicher Krankheit oder Schwäche spie­ len eine Rolle. Auch wenn die im vorherigen Kapitel ge­ schilderte strukturelle Integration u.a. auch biographische Wurzeln hat, ist sie der Querschnittsdiagnostik zugänglich. In drei Hinsichten ist die Exploration der Lebensgeschichte zusätzlich ertragreich und notwendig für die prognostische Einschätzung: a) Lerngeschichte: Die lebensgeschichtlich frühe und an­ haltende Konfrontation mit schweren Krankheiten in der Familie kann eine hypochondrische Einstellung vorbereiten. Ausserdem prädisponieren die sog. soma­ tisierenden Familienstile dazu, im Erwachsenenalter Emotionalität vorwiegend körperbezogen zu artiku­ lieren. b) Traumatisierung: dass schwere frühe Missbrauchs­ oder Gewalterfahrung somatoformen Störungen voraus­ gehen, kann als empirisch gesichert gelten [24]. Bei weiterbestehenden traumabedingten Veränderungen der Persönlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit einer Ge­ nesung geringer. c) Konfliktdynamik: Aus der Kenntnis der biographisch verstehbaren Belastungen und Konflikte lässt sich das Ausmass der psychodynamischen «Unverzichtbarkeit» der Symptomatik ermessen. Es sind oft schwerwiegende Mangelerfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich und auch die Kindheit und Jugend prägende dauer­ hafte Vernachlässigungen und Versorgungsdefizite, die als Ursprung der grossen Bedürftigkeit der Patienten an­ gesehen werden können. Die gutachterlichen Herausforderungen Als Gutachter ist es besonders hilfreich, über breite Er­ fahrung zu verfügen [16], wie sich somatoforme Patien­ ten hinsichtlich Beschwerdevortrag, aber auch in ihrem Krankheitserleben, ihrer Gedankendynamik und ihrer Beziehungsaufnahme zum Untersucher präsentieren. Eine sorgfältige Erhebung der ganzen Alltagssituation und des Funktionsniveaus samt Wertung von Inkonsistenzen, die sowohl bei einer somatoformen Störung wie auch bei den mehr unspezifischen, oben geschilderten Bewältigungs­ störungen ausgeprägt sind, muss dabei vorgenommen wer­ den [25]. Herausforderungen aus medizinischer Sicht Im klinischen wie auch im versicherungsmedizinischen Alltag steht sehr häufig eine chronische Schmerzsituation zur Beurteilung. Ob diese durch eine somatoforme Störung erklärt werden kann, bleibt vorerst meist unklar, da ein weites Spektrum von möglichen Zusammenhängen zwi­ schen Ausprägung der Schmerzsymptomatik, somatischen Komponenten des Schmerzleidens, affektiven Leidens­ zuständen, Überzeugungen und Bewältigungsfaktoren sowie Kontextfaktoren gegeben ist. So erklärt sich erfah­ rungsgemäss häufig ein «Zuviel» an subjektiver Schmerz­ stärke und Leidensdruck sowie ein (gemessen am objekti­ ven Gewicht des somatischen Faktors) exzessiv erscheinen­ der Funktionsverlust durch das Auftreten einer depressiven Verstimmung. Aber auch maladaptiv erlernte, aus Sicht der Rehabilitationsmedizin dysfunktionale Strategien der Schmerzvermeidung, Inaktivität und körperliche Dekon­ ditionierung («fear­avoidance») erklären oft Funktionsver­ lust und Chronifizierung, ohne dass im eigentlichen Sinne eine somatoforme Störung vorliegen würde. Mit solchen an sich noch unspezifischen Verhaltens­ und Überzeugungs­ mustern, die unter dem Einfluss von Kontext­ beziehungs­ weise Anreizfaktoren im Sinne von Lernprozessen gefördert werden, kommt man den für die somatoformen Störungen konstitutiven Merkmalen zwar näher, die aber nur einen Teil der verschiedenen Dimensionen dessen bilden, was den eigentlichen Begriff des «Somatoformen» ausmacht. Bildlich gesprochen besteht somit eigentlich eine weit gespannte Grauzone beim ganzen Spektrum von denkbaren Schmerzpatienten: Auf der einen Seite sind es diejenigen Situationen, wo der somatisch tätige Kollege noch «festen pathophysiologischen Boden unter den Füssen» hat oder zu haben glaubt, ganz auf der anderen Seite des Spektrums hinlänglich klar ausgeprägte somatoforme Störungen, wo S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 122 Original article die fehlende somatische Grundlage, die Beschwerdepräsen­ tation, die ganze etappenweise Herausbildung der Sympto­ matik in enger zeitlicher Verbindung mit Belastungen und Konfliktsituationen im Sinne einer plausiblen Pathogenese diagnostisch wegweisend sind, dies allenfalls auch vor dem Hintergrund einer dazu disponierenden biografischen Be­ lastung bzw. Persönlichkeitsstruktur. Wo man sich in dieser diagnostischen Grauzone Hilfe suchend zum Beispiel an den Kriterien der ICD­10 für eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung orientie­ ren will, so stellt man fest, dass der Begriff der «nicht voll­ ständigen Erklärung» durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung einen weiten Ermessenspiel­ raum offen lässt und damit nicht reliabel handhabbar ist, ebenso nicht das Kriterium von emotionalen Konflikten und psychosozialen Problemen, die schwerwiegend genug sein müssten, um als «entscheidend ursächlich» gelten zu kön­ nen. Auch die neue Diagnose «Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren» F45.41 hilft hier nur bedingt weiter, da damit Abgrenzungsprobleme lediglich verschoben werden. Gerade im klinischen oder speziell auch im versiche­ rungsmedizinischen Alltag begegnen wir Patienten, die einerseits rein störungsbedingt schon eine verzerrte Selbst­ bzw. Fremdwahrnehmung aufweisen, aber auch angesichts des bisherigen unbefriedigenden Heilungsverlaufes ent­ täuscht, misstrauisch und im Untersuchungskontext be­ züglich Angaben über Biografie und Belastungssituatio­ nen nur selektiv offen sind. Dadurch unterscheiden sich solche Untersuchungssituationen wesentlich von einem Erstgespräch bei Beginn einer Psychotherapie. Diese Pro­ blematik stellt sich insbesondere verschärft im Bereich der Unfallmedizin, da hier – mindestens initial – somatisch begründbare Beschwerden vorlagen und weil auch wei­ terhin die Rolle eines somatischen Teilfaktors in der gan­ zen Problematik abgewogen werden muss. Aus Patienten­ sicht orientiert sich die Erinnerung der Betroffenen häu­ fig am Stereotyp «vor dem Unfall alles gut, nach dem Unfall alles schlecht», was insgesamt den ärztlichen Untersucher – neben der Analyse der Akten – hauptsächlich auf möglichst objektiv erhebbare Befunde, die Art und den Inhalt des Beschwerdevortrages und auf die Muster der geschilderten Beschwerdeauswirkungen im Lebenskontext des Versicher­ ten als Beurteilungsgrundlage verweist. Somit ergeben sich folgende praxisrelevante Fragen: Was kann – gestützt auf Anamnese, Befunde und Beschwer­ devortrag – über das Vorhandensein einer somatoformen Störung ausgesagt werden, über deren Schweregrad, über störungsspezifische Auswirkungen, die therapeutische Zu­ gänglichkeit und damit Aussagen über den weiteren Ver­ lauf und die Prognose? Lässt sich aus dem vielleicht ober­ flächlich­verwirrlich scheinenden Bild von Befunden und Beschwerden als ersten Schritt ein störungsspezifisches somatoformes Profil herausarbeiten, ohne zum jetzigen Zeit­ punkt Rückgriff auf theoretische Vorannahmen nehmen zu müssen? Oder nochmals anders formuliert: Lässt sich aus der Qualität und Vielfalt der vorgetragenen Beschwerden sowie dem bisherigen Verlauf sowie bei affektiver Komor­ bidität eine Aussage machen zu Schweregrad, Behandel­ barkeit, störungsspezifischen Auswirkungen und zum mut­ masslichen künftigen Verlauf? Anhand der oben beschrie­ benen Dimensionen sollte es gelingen, störungsspezifisches Verhalten zu erkennen und eine somatoforme Störung mit positiven Kriterien zu diagnostizieren, respektive diese ab­ zugrenzen von anderen psychischen Störungen oder von lediglich dysfunktionaler Bewältigung eines somatischen Problems. Herausforderungen aus rechtlicher Sicht Von juristischer Seite wird von der «zumutbaren Willens­ anstrengung» oder auch «Willensanspannung» gesprochen. Man geht davon aus, dass die betreffende versicherte Person allen guten Willen aufzubringen hat, um wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Häufig geht es dabei um die Frage der Aufnahme der Arbeit. Ist ihr eine solche aus gesundheit­ lichen Gründen nicht möglich, besteht Arbeitsunfähigkeit. Kann der betroffene Mensch hingegen genügend Willen aufbringen, bestünde keine Arbeitsunfähigkeit. Der freie Wille und die Willensanstrengung Die Frage, ob es einen freien Willen gibt, bewegt die Men­ schen seit Jahrhunderten. Auf den philosophischen Streit soll hier nicht näher eingegangen werden. Aus medizi­ nischer Sicht kann jedoch festgestellt werden, dass einige relevante psychische Funktionen im Denken, Fühlen und Handeln intakt sein müssen, damit einem Individuum über­ haupt die Möglichkeit offen steht, einen eigenen Willen zu haben und diesen auch umzusetzen. Das moralische Hand­ lungssubjekt entspringt dabei der «angeborenen und er­ worbenen» Persönlichkeit. Daraus ergibt sich, dass die zu­ grunde liegende Persönlichkeit einer genaueren psychia­ trischen Abklärung unterzogen werden muss. Die in der Persönlichkeit inhärenten Fähigkeiten sind entscheidend für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit, insofern sie die psychischen Ressourcen darstellen, über die der einzelne Mensch verfügt. Beschwerden und Beeinträchtigungen, die von somato­ formen Störungen ausgehen, unterliegen persönlichen und damit auch motivationalen Einflüssen. Die Symptome einer somatoformen Störung allein führen nicht zwingend – ver­ gleichbar mit körperlichen Pathologien – zu immer den­ selben funktionellen Einschränkungen und Beeinträch­ tigungen. Zwischen die Symptome der Störung und die Konsequenzen allfälliger Beeinträchtigungen auf der Funk­ tionsebene schiebt sich die betroffene Persönlichkeit mit ihren Grundmustern im Denken, Fühlen und Handeln, wie sie es in ihrer Kindheitsbiografie erlernt oder später erworben hat. Die psychiatrische Diagnostik trägt diesem Umstand nur zum Teil Rechnung. Die Kriterien der ein­ zelnen somatoformen Störungen widerspiegeln die Aus­ drucksweise, die Phänomenologie der Störung, aber mit dem Prinzip der Komorbidität lassen sich nur bei einem Teil von Personen mit Hilfe von ICD­10 oder DSM IV die Per­ sönlichkeitsmerkmale mit der klassifizierenden Diagnostik abbilden. Nur diejenigen Patienten, die deutliche Abwei­ chungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in den Be­ ziehungen zu anderen aufweisen in Form von tief verwur­ zelten, anhaltenden Verhaltensmustern, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 123 Original article Lebenslagen manifestieren, erfüllen die Kriterien von defi­ nierten Persönlichkeits­ und Verhaltensstörungen der klas­ sifizierenden Diagnostik. Ein weiterer Anteil von betroffe­ nen Personen fällt durch ihre besonderen Probleme mit Be­ zug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung derart auf, dass sie als Zusatzkodierung im Sinne akzentuierter Persönlichkeitszüge erfasst werden können. Viele Betrof­ fene sind jedoch mit dem relativ groben Kriterienmuster von ICD­10 oder DSM IV nicht oder nur ungenügend zu beschreiben. Trotzdem bilden auch bei ihnen Persönlich­ keitsmerkmale wesentliche Faktoren für die Bearbeitung funktioneller Beschwerden, wie sie bei somatoformen Stö­ rungen vorkommen. Auf welche Weise jemand seine funk­ tionellen Beschwerden erlebt, wie er damit umgehen kann, über welche Coping­Strategien er verfügt, ob er sie gar über­ winden kann, hängt wesentlich von der zugrundeliegenden Persönlichkeit ab. Das Erscheinungsbild einer somatofor­ men Störung ändert sich auch je nach Verhalten der Persön­ lichkeit. Verharrt ein Mensch mit somatoformen Beschwer­ den in einer passiven resignativen Haltung, werden sich die Beschwerden wahrscheinlich akzentuieren und möglicher­ weise den betroffenen Menschen nach und nach in seinem sozialen Leben behindern. Schliesslich kann das zur Arbeits­ unfähigkeit und sogar zum sozialen Rückzug führen. Da­ mit es nicht so weit kommt, kann die betroffene Person ver­ suchen, durch willentliches Verhalten Einfluss auf die Stö­ rung zu nehmen, deren Auswirkungen eindämmen oder sie gar überwinden. Grundsätzlich steht diese Möglichkeit des Umgangs mit somatoformen Beschwerden auch Menschen mit einer psychischen Störung offen. Die Frage, die sich im versicherungspsychiatrischen Rahmen stellt, ist, inwiefern neben den somatoformen Beschwerden noch andere, per­ sönliche Merkmale und solche aus dem sozialen Kontext erfasst und berücksichtigt werden müssten, um zu einer adäquaten Einschätzung der Leistungsfähigkeit zu gelangen. Zu einer versicherungspsychiatrisch fundierten Erfassung ist eine biografisch und am aktuellen Erleben und Verhalten orientierte Diagnostik der Persönlichkeit unabdingbar. Es lässt sich dadurch feststellen, ob eine Verbindung zwischen der präsentierten somatoformen Symptomatik, auslösenden Konflikten, allfälligen dysfunktionalen Beziehungen, der Le­ bensgeschichte und dem sozialen Kontext des betroffenen Menschen hergestellt werden kann. Gleichzeitig lassen sich auch motivationale Einflüsse erkennen [26]. In die schweizerische Rechtssprechung haben die pro­ gnostischen Kriterien von Foerster [27] Einzug gehalten [28]. Demnach ist Unzumutbarkeit einer willentlichen Überwindung und damit eines Wiedereinstieges in den Arbeitsprozess in denjenigen Ausnahmefällen anzunehmen, wo eine mitwirkende, psychisch ausgewiesene Komorbidität von erheblicher Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer vorliegt oder andere qualifizierte, mit gewisser Intensität und Konstanz erfüllte Kriterien, etwa chronische körper­ liche Begleiterkrankungen und ein mehrjähriger Krank­ heitsverlauf bei unveränderter oder progredienter Sympto­ matik ohne längerfristige Remission, ein ausgewiesener sozialer Rückzug in allen sozialen Belangen des Lebens, ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr angehbarer innersee­ lischer Verlauf einer an sich missglückten, psychisch aber entlastenden Konfliktbewältigung oder schliesslich unbe­ friedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent durch­ geführter ambulanter und/oder stationärer Behandlungs­ bemühungen und gescheiterte Rehabilitationsmassnahmen. Foerster selber hat diese Faktoren zur Einschätzung der «zumutbaren Willensanspannung» aus der Überlegung angestellt, dass sich die Frage nach der Willensanstrengung in der Begutachtungspraxis immer dann stellt, wenn der weitere Krankheits­ beziehungsweise Beschwerdeverlauf vorhergesagt werden soll [29]. In der Tat handelt es sich um Verlaufs­ oder Prognosefaktoren. Andererseits hängen so­ wohl Verlauf als auch Prognose auch von äusseren sozialen Umständen ab, letztlich von nicht medizinischen Faktoren, welche unabhängig von einer allfälligen Erkrankung mit­ wirken. Sie hängen z.B. davon ab, ob geeignete therapeu­ tische Angebote bestehen und effektiv auch genutzt wer­ den, also letztlich von motivationalen Faktoren, welche un­ abhängig von einer allfälligen Erkrankung mitwirken [30]. Dohrenbusch hat auf das Problem der Gleichsetzung von Verlaufsprognose und Schweregrad der Beeinträchtigung hingewiesen. Dadurch würde nur das Ergebnis einer erfolg­ losen Krankheitsverarbeitung, nicht aber die Art und Weise ihres Zustandekommens und erst recht nicht die Beteiligung kontrollierter und willentlich zielgerichteter Verhaltenswei­ sen bei der Bewertung berücksichtigt. Aus psychiatrischer Sicht erscheint somit die Ermittlung der intellektuellen und psychischen Ressourcen zur Über­ windung einer Störung und damit zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit respektive zur zumutbaren Willensanstren­ gung eine notwendige Ergänzung des störungsspezifischen phänomenologischen Profils. Ob jemand die erforderliche Leistung nicht aufbringen kann oder nicht will, ergibt sich aus den intellektuellen Fähigkeit und der Persönlichkeit. Persönlichkeitsfaktoren geben die besseren Kriterien ab zur Bemessung der psychischen Ressourcen als lediglich Ver­ laufs­ und Prognosefaktoren. Vorschlag einer multidimensionalen Beurteilung somatoformer Störungen Eine multidimensionale Beurteilung der somatoformen Stö­ rungen ist angesichts der Tatsache, dass geeignete einfache Klassifikationskriterien fehlen und die klinische Gesamt­ situation enorm komplex ist, unverzichtbar. Dies gilt für versicherungsrechtliche ebenso wie für klinisch therapeu­ tische Zusammenhänge. Aus der schlichten deskriptiven Diagnostik lassen sich weder Behandlungs­ noch genügende Prognosekriterien aufbauen. Für beide Planungsbereiche, den Bereich der Behandlung wie den Bereich der prognos­ tischen Beurteilung, werden also weitere Kriterien benö­ tigt. Wenn bislang andererseits die Komplexität beschworen wurde, so könnte leicht der Eindruck entstehen, als sollten damit unrealistisch hohe diagnostische Ziele gesteckt wer­ den. Die Komplexität ist nicht zu reduzieren. Aber sie muss eingebunden werden in eine operative Pragmatik, in eine klinische oder gutachterliche Praxis, die handhabbar bleibt. Zusammenfassend empfiehlt sich das im Folgenden be­ schriebene Vorgehen in drei Schritten: S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 124 Original article Die Bestimmung des störungsspezifischen phänomenologischen Profils Zur Diagnostik des Beschwerdebildes gehört in erster Linie die multidimensionale Abbildung der phänomenologischen Beschwerdedimensionen und ihrer Verläufe, der Dimension Depression und Angst sowie des Krankheitserlebens und ­verhaltens, wie oben ausführlich geschildert wurde. Ent­ scheidend ist auch die Abgrenzung somatoformer Störun­ gen innerhalb des Spektrums dysfunktionaler Überzeugun­ gen von erlernten Mustern bei Schmerzpatienten im Sinne von reinem Vermeidungsverhalten und Selbstlimitierung mit resultierender Passivität und Dekonditionierung. Die Diagnostik der strukturellen Integration der Persönlichkeitsstruktur Zur Einschätzung der Persönlichkeitsstruktur eignet sich in Anlehnung an die Strukturachse der Operationalisier­ ten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) die Diagnostik der Selbst­ und Fremdwahrnehmung, der Fähigkeiten zur Steuerung psychischer Funktionen, der emotionalen Kom­ munikation sowie der inneren Bindung und der äusseren Beziehung. Die Persönlichkeitsdiagnostik bietet sich zur Einschät­ zung psychischen Ressourcen eines Menschen an, um seine dysfunktionalen Überzeugungen zu bewältigen. Aus diesem Grund muss die Persönlichkeitsdiagnos­ tik in die Diagnostik der somatoformen Störung integriert werden. Dabei reicht ein bloss deskriptiver Ansatz nicht aus, z.B. indem als komorbide Störung eine Persönlichkeits­ störung festgestellt wird. Die Persönlichkeitsdiagnostik ist dann für die Beurteilung hilfreich, wenn sie die Möglich­ keit des Patienten oder Probanden, auf funktional wichtige Fähigkeiten zurückzugreifen, einzuschätzen erlaubt. Diese Einschätzung sollte nicht in ein «Entweder/oder» oder ein Tabelle 1 «Vorhanden/nicht vorhanden» einmünden, sondern am besten abgestuft möglich sein. Ausserdem sollte sie reliabel und valide sein. Wie Marelli [26] bereits vorgeschlagen hat und wei­ ter oben schon festgestellt worden ist, bietet sich für diesen Zweck als Grundlage die Operationalisierte Psychodyna­ mische Diagnostik [31] an. Allerdings ist das gesamte Sys­ tem zu aufwändig und kompliziert, um in der alltäglichen Praxis eingesetzt werden zu können. Daher schlagen wir vor, eine Einschätzung der Persönlichkeitsstruktur auf der Grundlage der sog. Struktur­Achse des OPD vorzunehmen. Diese erlaubt es, die Struktur der Persönlichkeit zu erfassen; die Kriterien haben den Vorteil, dass die Dimensionen der Strukturachse systematisch erarbeitet wurden und aufein­ ander abgestimmt sind. Wie das ganze OPD­System ist auch die Achse 4 auf ihre Reliabilität und Validität untersucht worden. Sie erfüllt alle oben genannten Kriterien. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die zu eva­ luierenden Dimensionen Selbst­ und Fremdwahrnehmung, Steuerung, emotionale Kommunikation sowie innere Bin­ dung und äussere Beziehung. Dabei sind einige Dimen­ sionen umformuliert und einige wegen inhaltlicher Über­ schneidungen und für den Ungeübten unklarer Definitio­ nen weggelassen worden. Es ergibt sich folgende Systematik: Diese Dimensionen werden in vier Stufen eingeschätzt: Gut integriert – mässig integriert – gering integriert – desintegriert. Jede Dimension wird durch eine Beschrei­ bung (sog. Struktur­Checkliste) gekennzeichnet, und zwar je eine für jede der vier Integrationsniveaus innerhalb einer Dimension. Die Diagnostik von Krankheitsverhalten und Krankheitsüberzeugungen Aus der somatoformen Körpersymptomatik, eventuell ver­ stärkt von depressiven und ängstlichen Anteilen, und der Einschätzung der Persönlichkeitsstruktur (in Anlehnung an die OPD-Strukturachse). Selbst- und Fremdwahrnehmung Sich selbst wahrnehmen – Selbstbild reflektieren und ausdifferenzieren; – Eigene Affekte differenzieren; – Eigene Identität entwerfen und weiterentwickeln. Die Anderen realistisch wahrnehmen – Selbst-Fremd-Unterscheidung: Eigene Gedanken, Bedürfnisse, Impulse von denen Anderer unterscheiden; – Andere in ihren verschiedenen Aspekten, d.h. ganzheitlich wahrnehmen; – ein realistisches Bild von Anderen entwerfen können. Steuerung Sich selbst regulieren – Sich von Impulsen distanzieren, Impulse steuern und integrieren; – sich von Affekten distanzieren und Affekte; regulieren; – sich von Kränkungen distanzieren, Selbstwert regulieren. Den Bezug zum Anderen regulieren – Die Beziehung vor eigenen störenden Impulsen schützen; – in Beziehungen die eigenen Interessen aufrechterhalten und die Interessen Anderer angemessen berücksichtigen; – die Reaktionen Anderer antizipieren. Emotionale Kommunikation – Die eigene Körperwahrnehmung emotional beleben; – Empathie haben. – Emotionale Kontaktaufnahme: Gefühle Anderen gegenüber zulassen, Wir-Gefühl erreichen (Reziprozität); – eigene Affekte zum Ausdruck bringen; – sich von den Affekten Anderer erreichen lassen. Innere Bindung und äussere Beziehung Gute Selbstbilder haben – Positive Selbstbilder: Für sich sorgen, sich beruhigen, trösten, helfen, schützen, für sich eintreten; – variable Bindungen: Unterschiedliche Beziehungsmuster; Zuwendungen zum Einen ist nicht Abwendung vom Anderen. Die gute Beziehung zu Anderen wahren – Bindungsfähigkeit: sich emotional an Andere binden können; – Hilfe annehmen: Unterstützung, Versorgung, Sorge, Anleitung, Entschuldigung von Anderen annehmen (oder ihnen geben können); – sich aus Bindungen lösen und Abschied nehmen können. S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 125 Original article Persönlichkeitsstruktur ergeben sich störungsspezifische dysfunktionale Kognitionen und Interaktionsmuster, die sich speziell in der Arzt­Patient­Beziehung manifestieren und dort auch diagnostisch verwertet werden können. Schlussfolgerungen Mit Blick auf eine gutachterliche Beurteilung bei somato­ formen Störungen kann aus der Diagnose allein nichts Definitives über die funktionelle Einschränkung ausge­ sagt werden. Andererseits sehen die Verfasser dieser Arbeit angesichts von Schwierigkeiten mit der Diagnosestellung bei somatoformen Störungen und den damit verbunde­ nen versicherungsmedizinischen Fragen, die in den letz­ ten Jahren evident wurden, in der Herausarbeitung eines störungsspezifischen Profils eine wesentliche Hilfe bei der Entscheidung, ob eine körperliche Beschwerde­ symptomatik im Rahmen einer Störung aus dem somato­ formen Spektrum verstanden werden muss. Auch erlaubt die Herausarbeitung eines störungsspezifischen Profils, welches – neben strukturellen Aspekten – auf neueren em­ pirischen Erkenntnissen zur Manifestation, Komorbidität und zum Verlauf von somatoformen Störungen beruht, überdies Aussagen zum Schweregrad und zur Prognose der vorliegenden Störung. Zusammenfassend betrachtet ergeben sich aus den ver­ schiedenen Dimensionen einer somatoformen Störung folgende Aussagen: – Eine multiple somatoforme («multisomatoforme») Symptomatik dient als diagnostischer Hinweis für das Vorliegen einer somatoformen Störung von höherem Schweregrad, mehr im Kernbereich des somatoformen Spektrums, und ist gewöhnlich mit mehr affektiver Komorbidität und Funktionseinschränkung sowie insbe­ sondere mit eher chronifizierendem Verlauf verbunden. – Eine komorbide Depression sowie vermehrte Angst implizieren einen höheren klinischen Schweregrad und mehr Funktionseinschränkung. – Das spezifische dysfunktionale Krankheitserleben und Krankheitsverhalten und hier insbesondere die Arzt­ Patienten­Beziehung leisten diagnostisch einen Beitrag, erlauben aber insbesondere auch eine Aussage über die Möglichkeit eines therapeutischen Zugangs und damit über die Prognose. – Die zugrunde liegende Persönlichkeitsstruktur liefert ihrerseits eine diagnostische Präzisierung und eine Aus­ sage zum therapeutischen Zugang und zu vorhandenen Ressourcen und somit auch zur Frage der Bewältigung der somatoformen Symptomatik. Wünschenswert ist es, die individuelle Pathogenese mit der Auslösung der Beschwerden, den Belastungsfaktoren, der Weiterent­ wicklung des Beschwerdebildes unter dem Einfluss von Kontextfaktoren (Beziehungsumfeld, Arbeit, Erleben der Behandlung, Interaktion mit Versicherungen usw.) zu verstehen. – Unabdingbar ist es, die gegenwärtig bestehende Per­ sönlichkeitsstruktur, so wie sie in der Lebensgeschichte sich gebildet hat, zu erfassen. Diese Diagnostik ergänzt und präzisiert Aussagen zum therapeutischen Zugang – und zu vorhandenen Ressourcen und somit auch zur Frage der Bewältigung der somatoformen Symptomatik. Aufgrund der obigen, störungsspezifischen Faktoren lässt sich gegebenenfalls also eine Aussage machen (auch ohne einen schon bisher eingetretenen, langjäh­ rigen ungünstigen Verlauf), ob eine Konstellation von Anhaltspunkten gegeben ist, die dafür spricht, dass eine relativ gravierende Störung aus dem Kerngebiet des somatoformen Spektrums mit ungünstiger Prognose vorliegt. Resultiert eine solche gravierende Störung mit einer Einschränkung der psychischen Funktionsfähig­ keit, gilt es abzuklären, ob bei Aufbringung allen guten Willens der bestehende Schaden nicht abzuwenden sei. Dass einem Individuum die Möglichkeit offen steht, einen eigenen Willen zu haben und diesen auch um­ zusetzen, entspringt letztlich Fähigkeiten der (ange­ borenen und erworbenen) Persönlichkeit. Daraus er­ gibt sich, dass die Persönlichkeitsdiagnostik in die Dia­ gnostik der somatoformen Störung integriert werden muss. Kommt man zum Schluss, dass eine erhebliche somatoforme Störung vorliegt und dass die psychischen Ressourcen eingeschränkt sind, muss unseres Erachtens auch von einer dauerhaften und damit relevanten Ein­ schränkung der zumutbaren Funktionsfähigkeit aus­ gegangen werden. Literatur 1 Dittmann V et al. Literaturstudie als Grundlage zur Entwicklung von evidenzbasierten Gütekriterien zur Beurteilung von psychischen Behinderungen. Forschungsprogramm zu Invalidität und Behinderung des Bundesamtes für Sozialversicherungen. www.bsv.admin.ch/dokumentation/ publikationen/00098/index.html; 2009. 2 Dilling H, Mombour W, Schmidt MH. (Hrsg.). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kap. V (F); klinisch-diagnostische Leitlinien / Weltgesundheitsorganisation. 4. Auflage. Bern: Huber; 2000. 3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition. Text revision. American Psychiatric Association. Washington DC; 2000. 4 Mayou R, Sharpe M, Kirmayer L J, Simon G, Kroenke K. Somatoform disorders: time for a new approach in DSM-V. Am J Psychiatry. 2005;162: 847–55. 5 Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet; 2007;369:945–55. 6 Rief W, Hiller W, Margraf J. Cognitive aspects of hypochondriasis and the somatization syndrome. J Abnorm Psychol. 1998;107:587–95. 7 Kroenke K. Somatoform disorders and recent diagnostic controversies. Psychiatr Clin N Am 2007;30:593–619. 8 Rief W, Rojas G. Stability of somatoform symptoms-implications for classification. Psychosomatic Medicine 2007;60:864–9. 9 Löwe B, Mundt Ch, Herzog W, Brunner R, Backenstrass M, Kronmüller K, Henningsen P. Validity of current somatoform disorder diagnoses: perspectives for classification in DSM-V and ICD-11. Psychopathology. 2008;41:4–9. 10 De Waal M, Arnold I, Eekhof J, van Hemert A. Somatoform disorders in general practice. Br J Psych. 2004;184:470–6. 11 Stein DJ, Muller J. Cognitive-affective neuroscience of somatization disorder and functional somatic syndromes: reconceptualizing the triad of depression-anxiety-somatic symptoms. CNS Spectr. 2008;13:379–84. 12 Henningsen P, Zimmermann T, Sattel H. Medically unexplained physical symptoms, anxiety and depression: A meta-analytic review. Psychosomatic Medicine. 2003;65:528–33. 13 Henningsen P, Löwe B. Depression, pain and somatoform disorders. Current Opinion in Psychiatry. 2006;19:19–24. 14 Oliveri M, Kopp HG, Stutz K, Klipstein A, Zollikofer J. Grundsätze der ärztlichen Beurteilung der Zumutbarkeit und Arbeitsfähigkeit. Schweiz Med Forum. 2006;6:420–31 und 448–54. 15 Matheson LN. Symptom magnification syndrome. In: Isernhagen SJ ed. Work injury. Management and prevention. Aspen: Gaithersburg 1988; 257–82. 16 Henningsen P. Anmerkungen zur sozialrechtlichen Begutachtung in der Neuro-Psychosomatik. In: Henningsen P, Gündel H, Ceballos-Baumann A (Hrsg): Neuro-Psychosomatik. Schattauer: Stuttgart; 2006; 303–8. S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 126 Original article 17 Rief W, Treede RD, Schweiger U et al. Neue Schmerzdiagnose in der deutschen ICD-10-Version. Nervenarzt. 2009;80:340–2. 18 Hiller W, Rief W, Brähler E. Somatization in the population: from mild bodily misperceptions to disabling symptoms. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2006;41:704–12. 19 Garyfallos G et al. Somatoform disorders: comorbidity with other DSM-III-R psychiatric diagnoses in Greece. Comp psychiatry. 1999;40:299–307. 20 Kappis B, Hardt J, Nickel R, Petral F, Egle U. Somatoformer Schmerz: Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen. Thieme: Stuttgart; 2003. 21 Fabra M. So genannte komplexe Ich-Funktionen, psychischer Querschnittsbefund und Einschätzung des Leistungsvermögens in der Begutachtung psychogener Erkrankungen. Versicherungsmedizin 57, 2005;3;133–6 u. 4;178–81. 22 Küchenhoff J. Zur Psychotherapie von somatoformen Störungen. In: Rudolf G, Henningsen P (Hrsg) Somatoforme Störungen, Schattauer: Stuttgart; 1998;155–68. 23 Henningsen P et al. Irritable bowel syndrome and somatoform disorders. Journal of Psychosomatic Research. 2008;64:625–9. 24 Egle UT, Hoffmann SO, Joraschky P. (Hrsg). Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. Erkennung, Therapie und Prävention der Folgen früher Stresserfahrungen. Schattauer: Stuttgart; 2005. 25 Bianchini J, Greve W, Glynn G: On the diagnosis of malingered painrelated disability: lessons from cognitive malingering research, The Spine Journal 5 .2005;404–17. 26 Marelli R. Nicht können, oder nicht wollen? SZS. 2007;51:326–40. 27 Foerster K. Begutachtung der Erwerbsfähigkeit bei Patienten mit psychogenen Störungen. SZS. 1999;43:486ff. 28 Mosimann HJ. Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, SZS. 1999;43:1–21 und 105–28 und BGE 130 V 352, 396, 131 V 49, 132 V 65; vgl. auch schon BGE 127 V 294. 29 Foerster K. Begutachtung bei sozial- und versicherungsmedizinischen Fragen. In: Venzlaff U, Foerster K. Psychiatrische Begutachtung. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Elsevier: München; 2004:643–54. 30 Dohrenbusch R. Begutachtung somatoformer Störungen und chronifizierter Schmerzen. Konzepte- Methoden- Beispiele. Kohlhammer: Stuttgart; 2007. 31 Arbeitskreis OPD. OPD-2 Grundlagen und Manual. Huber: Bern; 2006. S C H W E I Z E R A R C H I V F Ü R N E U R O L O G I E U N D P S Y C H I A T R I E 2010;161(4):117–27 www.sanp.ch | www.asnp.ch 127