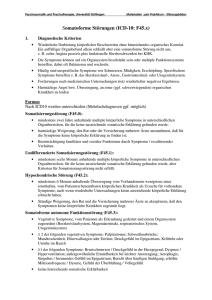

Somatoforme Symptome in der Landarztpraxis

Werbung