Die somatoforme Schmerzstörung

Werbung

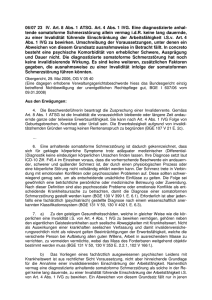

M E D I Z I N DIE ÜBERSICHT Ulrich Tiber Egle1 Ralf Nickel1 Rainer Schwab2 Sven Olaf Hoffmann1 Die somatoforme Schmerzstörung ZUSAMMENFASSUNG Psychische Störungen mit dem Leitsymptom Schmerz stellen für viele Ärzte, auch Schmerztherapeuten, eine diagnostische Restkategorie dar. Die Diagnose somatoforme Schmerzstörung (ICD-10: F45.4) wird häufig erst nach mehrjähriger Krankheitsdauer und multiplen diagnostischen Abklärungen, teilweise auch iatrogenen Schädigungen gestellt. Eine genauere Kenntnis des gegenwärtigen Wissensstandes kann Chronifizierung verhindern. Es wird ein Überblick über das klinische Erscheinungsbild und die Diagnostik der somatoformen Schmerzstörung, der Differenzialdiagnose zu anderen chronischen Schmerzerkrankungen sowie wirksamen Therapieansätzen gegeben. Schlüsselwörter: Somatoforme Schmerzstörung, somatoforme Störung, Kindheitsbelastungsfaktor, sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung Somatoform Pain Disorders Mental disorders with pain as a leading symptom are remnant diagnostic categories for physicians, even if they are educated in pain treatment. Patients with somatoform pain disorder (ICD-10: F45.4) are often diagnosed only after several years and multiple diagnostic procedures, in some cases after iatrogenic impairment. A more precise knowledge of the disorder can prevent chronification. The clinical features, diagnostic procedure and differential diagnosis in somatoform pain patients as well as current psychotherapeutic approaches are outlined. Key words: Somatoform pain, somatoform disorder, childhood adversity, sexual abuse, physical abuse S chmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebsschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Diese Schmerzdefinition der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (IASP) beinhaltet einige zentrale Aspekte des heutigen Schmerzverständnisses: ❃ Die emotionale Komponente bei Schmerz wird gleichberechtigt neben die sensorische gestellt. ❃ Schmerz ist eine subjektive Empfindung, der objektivierbare periphere Läsionen im Sinne einer Reizauslösung fehlen können. ❃ Die kausale Verknüpfung von Gewebsschädigung und Schmerzreaktion wird aufgegeben, dass heißt eine Gewebsschädigung ist weder eine notwendige noch – so sie nachweisbar ist – eine hinreichende Bedingung für Schmerz. Trotz des sich in dieser Schmerzdefinition ausdrückenden heutigen Wissensstands über die biopsychosoziale Komplexität des Phänomens Schmerz reduzieren die meisten Patienten und auch noch immer viele Ärzten in ihrem Denken und Handeln den Schmerz auf seine Rolle als Warnsignal („linear-kausales Schmerzverständnis“). So ist die Auffassung ver- SUMMARY breitet, dass nur sensorische Reize zu Schmerzempfindungen führen können und die Intensität des Reizes direkt das Ausmaß der wahrgenommenen Schmerzen bedingt. Ist eine Gewebsschädigung nicht nachweisbar, kann der Patient keine Schmerzen haben, er muss „sie sich einbilden“. Für das Handeln des Arztes beinhaltet dieses Reiz-Reaktions-Konzept die Gefahr, dass ❃ psychische Störungen mit dem Leitsymptom Schmerz eine diagnostische Restkategorie darstellen, die erst als Ultima Ratio in Betracht gezogen wird, ❃ Normvarianten und Zufallsbefunde diagnostisch überbewertet werden, ❃ im Rahmen wiederholt durchgeführter somatischer Ausschlussdiagnostik Patienten iatrogen geschädigt werden ❃ und aufgrund multipler Abklärungen nicht zuletzt erhebliche Kosten entstehen. 1 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Direktor: Prof. Dr. med. Dipl.Psych. Sven Olaf Hoffmann) der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 2 Klinik für Anästhesiologie (Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Dick) der Johannes GutenbergUniversität, Mainz Die häufigste psychische Störung mit dem Leitsymptom Schmerz ist die anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD–10: F45.4), früher auch „psychogenes Schmerzsyndrom“ genannt. Definition Im Vordergrund steht eine schon mindestens sechs Monate lang anhaltende Schmerzsymptomatik (chronischer Schmerz), welche durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht hinreichend erklärt werden kann. Neben dem Ausschluss einer zugrunde liegenden körperlichen Ursache muss gleichzeitig im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Beginn dieser Schmerzsymptomatik eine psychosoziale Belastungssituation (Scheidung, Pflege/ Tod eines nahen Angehörigen, Arbeitsplatzverlust) oder eine innere Konfliktsituation nachweisbar sein. Ein psychophysiologischer Mechanismus, beispielsweise eine funktionelle muskuläre Verspannung, darf nach dieser Definition dem Schmerzgeschehen nicht zugrunde liegen, da es sich hierbei – wenngleich häufig durch das Einwirken psychosozialer Belastungsfaktoren ausgelöst – um ein nozizeptives Schmerzgeschehen handelt. Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 21, 26. Mai 2000 A-1469 M E D I Z I N DIE ÜBERSICHT Kasuistik Bei einer 54-jährigen Angestellten bestehen seit acht Jahren multilokuläre Schmerzen, welche in einer rheumatologischen Klinik als primäre Fibromyalgie eingeordnet worden waren. Sie ist seit über 25 Jahren in kinderloser Ehe mit einem alkoholabhängigen Mann verheiratet, der wenige Jahre zuvor wegen einer Herzangstsymptomatik in einer psychosomatischen Fachklinik behandelt worden war. Das Ausmaß seiner Alkoholproblematik war der Patientin zum Beginn der Behandlung noch nicht klar. Seit Beginn der Ehe fühlt sich die Patientin vom Ehemann auf Schritt und Tritt kontrolliert. Kommt sie fünf Minuten später nach Hause als vereinbart, muss sie Rechenschaft ablegen. Auch wie sie sich kleidet, schminkt oder bewegt, wird von ihm kommentiert und überwiegend bestimmt. Spricht die Patientin von sich, schildert sie vor allem das, was ihr Ehemann sagt und meint. Sein dominantes Verhalten wird auch im Rahmen eines diagnostischen Paargesprächs deutlich, in dem die Patientin trotz entsprechender Interventionen des Therapeuten überhaupt nicht zu Wort kam. Diese Ehe war die Patientin eingegangen, als sie um jeden Preis aus dem Elternhaus raus wollte, wo sie sich ganz ähnlich eingeschränkt und reglementiert gefühlt hatte. Als Flüchtlinge war das Denken und Handeln der Eltern immer von dem Bemühen geprägt gewesen, in der Kleinstadt, in die sie gekommen waren, keinesfalls aufzufallen. Zuvor waren die Eltern sowie die Patientin und ihre beiden älteren Geschwister in der Nachkriegszeit als Deutschstämmige im heutigen Polen mehrere Jahre interniert und die Patientin zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr immer wieder mehrere Wochen von den Eltern getrennt gewesen. So hatte sie früh gelernt, möglichst nicht aufzufallen, sich anzupassen und eigene Wünsche und Vorstellungen zurückzustellen. Im Unterschied zu ihrer älteren Schwester, die sie darum beneidete, fehlte ihr jegliches Selbstbewusstsein. Schon die Vorstellung, ei- gene Wünsche umzusetzen oder Gefühle zu äußern, erlebte sie als existenziell bedrohlich. Die inzwischen über 77-jährige Mutter ergriff im Rahmen ihrer regelmäßigen Besuche bei jedem sich auch nur andeutenden Widerspruch gegenüber dem Ehemann für diesen Partei und unterband damit jeden Konflikt im Keim. Dabei wünschte sich die Patientin ihr Leben lang nichts sehnlicher, als einmal bei der Mutter auf Verständnis zu stoßen, statt einen „Verhaltenspanzer“ umgelegt zu bekommen. Verschiedene Analgetika, auch das als Ultima Ratio eingesetzte Morphinderivat, hatten keine wesentliche Schmerzlinderung erbracht. Epidemiologie Studien zur Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung fehlen bisher. In der Allgemeinpraxis wird von fünf bis zehn Prozent ausgegangen, in einer interdisziplinären Universitäts-Schmerzambulanz liegt der Anteil bei nicht tumorbedingten Schmerzpatienten bei 25 bis 30 Prozent (19). Anamnese und klinischer Befund Als erster Indikator für eine somatoforme Schmerzstörung können die Schmerzbeschreibungen des Patienten verwendet werden: Somatoforme Schmerzpatienten beschreiben ihre Schmerzen häufig mit affektiven Begriffen (zum Beispiel scheußlich, grauenhaft, beängstigend) und einem hohen Wert auf einer visuellen Analogskala (VAS: 0 bis 100) zwischen 80 und 100; auffällig ist oft die dazu diskrepante geringe affektive Beteiligung bei der Schmerzschilderung. Der Beginn der Schmerzsymptomatik liegt üblicherweise vor dem 35. Lebensjahr, nicht selten schon in Kindheit und Jugend. Frauen sind im Verhältnis 2 bis 3 : 1 häufiger betroffen. Die Lokalisation variiert stark. Besonders häufig betroffen sind die Extremitäten, aber auch Gesichtsbereich und Unterleib. Be- A-1470 Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 21, 26. Mai 2000 sonders auffällig ist eine Häufung im Bereich der Unterarme (oft lange als Symptome eines Karpaltunnel-Syndroms fehlinterpretiert) und Knie bei jungen Frauen. Im Rahmen einer sorgfältigen biografischen Anamnese kann herausgearbeitet werden, dass sich diese Patientinnen in einer subjektiv als zwiespältig erlebten Ablösesituation vom Elternhaus befinden und die Symptomatik insofern Ausdruckscharakter hat, als sie ihr Leben buchstäblich „in die eigene Hand nehmen“ beziehungsweise „auf ihren eigenen Beinen stehen“ sollen. Auch ein Teil der Patienten mit multilokulären Schmerzen, die vom Rheumatologen als generalisierte Tendomyopathie oder primäre Fibromyalgie diagnostiziert werden, können aufgrund der skizzierten biografischen Entwicklung und der fehlenden somatischen Befunde als somatoforme Schmerzstörung klassifiziert werden (ein anderer Teil als Somatisierungsstörung). In der Vorgeschichte dieser Patienten finden sich nicht selten eine Reihe anderer funktioneller Beschwerden, vor allem Kloß und Engegefühle, Bauchschmerzen (oft schon in der Kindheit), Mundbrennen sowie eine insgesamt erhöhte vegetative Reaktionsbereitschaft. Bei Exploration der Entwicklung in Kindheit und Jugend fällt auf, dass diese Patienten zunächst dazu neigen, pauschal eine „glückliche“, zumindest jedoch „unproblematische“ Kindheit zu vermitteln. Erst bei genauerem Nachfragen wird dann ein erhebliches Ausmaß an emotionaler Deprivation, körperlicher Misshandlung und auch sexueller Missbrauchserfahrungen deutlich, das jedoch selbst dann noch oft bagatellisiert beziehungsweise verleugnet wird. Das Erwachsenenalter ist auf dem Hintergrund der als Resultat dieser Kindheitsentwicklung entstandenen Selbstwertproblematik von einer permanenten Suche nach Anerkennung und einer hohen Kränkbarkeit geprägt. Eine psychische Verursachung der Schmerzen wird von diesen Patienten deshalb auch aus Angst vor einer damit verbundenen Stigmatisierung meist abgelehnt. M E D I Z I N DIE ÜBERSICHT Diagnostik Im Folgenden werden Indikatoren für eine somatoforme Schmerzstörung erläutert. ❃ Ausschluss nozizeptiver oder neuropathischer Schmerzverursachung, ❃ Beginn der Symptomatik vor dem 35. Lebensjahr, ❃ Schilderung von Schmerzmerkmalen weniger typisch (oft recht vage) als bei organischer Schmerzursache, ❃ Angabe überwiegend hoher Schmerzintensität ohne freie Intervalle, ❃ Charakterisierung der Schmerzen mit affektiven Adjektiven (scheußlich, fürchterlich, schrecklich), ❃ wechselnde Angaben nach Lokalisation und Modalität, ❃ Nichteinhaltung anatomischer Grenzen der sensiblen Versorgung (zum Beispiel beim Gesichtsschmerz die Mittellinie zur Gegenseite oder die Unterkiefergrenze zum Hals), ❃ nach oft lokalem Beginn erfolgt starke Ausweitung. Der Nachweis einer somatoformen Schmerzstörung ist nur im Rahmen einer engen interdisziplinären Kooperation möglich, deren Grundlage ein biopsychosoziales Schmerzverständnis aller Beteiligten ist und bei der nicht vorschnell fachspezifische (Zufalls-)Befunde und Normvarianten dem Patienten als ursächlich relevant vermittelt werden. Von Beginn an und nicht erst als Ultima Ratio sollte dem Patienten die Bedeutung psychosomatischer Zusammenhänge bei jedweder Form chronischer Schmerzzustände dargelegt werden und deren Abklärung als Routinemaßnahme mit demselben Stellenwert wie eine neurologische oder orthopädische Untersuchung. Wichtigstes diagnostisches Verfahren zum Nachweis einer somatoformen Schmerzstörung ist die biografische Anamnese. Die skizzierten biografischen Belastungsfaktoren haben eine Sensitivität und eine Spezifität von 80 bis 90 Prozent hinsichtlich der Abgrenzung zu einem primär organisch determinierten chronischen Schmerzsyndrom (3, 8). Bei den häufig bestehenden Partnerschaftskonflikten sollte wenn möglich ein diagnostisches Paargespräch durchgeführt werden; von der Erhebung einer Fremdanamnese ohne Beisein des Patienten ist auf dem Hintergrund der skizzierten Psychodynamik abzuraten! Differenzialdiagnose Weitere psychische Störungen mit Schmerz als vorherrschendem Symptom sind neben den somatoformen autonomen Funktionsstörungen, die Somatisierungsstörung, die posttraumatische Belastungsstörung, depressive und Angststörungen, Hypochondrie und hypochondrischer Wahn sowie die coenästhetische Psychose. Abzugrenzen sind Patienten mit nachweisbaren muskulären Spannungszuständen, auch wenn diese durch psychosoziale Stresssituationen bedingt sind („funktionelle“ Schmerzzustände, ICD-10 F54). Des Weiteren müssen Patienten mit primär nozizeptiv oder neuropathisch determinierten Schmerzzuständen unterschieden werden, deren Strategien der Krankheitsbewältigung inadäquat sind (zum Beispiel Katastrophisieren, fatalistisches Resignieren) oder die zusätzlich unter einer psychischen Erkrankung leiden (somatische und psychische Komorbidität). Bei einer Prävalenz psychischer und psychosomatischer Störungen in Deutschland von 20 bis 25 Prozent (18) ist letzteres mit statistischer Wahrscheinlichkeit bei jedem vierten bis fünften Schmerzpatienten mit einer primär nozizeptiv oder neuropathisch determinierten Schmerzerkrankung zu erwarten (9). Ätiologie und Pathogenese Somatoforme Schmerzen laufen auf einer rein zentralen Ebene ab, werden vom Patienten jedoch peripher lokalisiert. Eine wesentliche Bedeutung scheint dabei der frühen intrapsychischen Verknüpfung von körperlichen Schmerzerfahrungen und affektiven Zuständen in Kindheit und Jugend zuzukommen. Wie bei vielen anderen psychischen und psychoso- matischen Erkrankungen prädisponieren eine Reihe psychosozialer Belastungsfaktoren in Kindheit und Jugend für die spätere Entwicklung einer somatoformen Schmerzstörung. Besonders bedeutsam erscheint dabei die Kombination einer früh gestörten Mutter/Eltern-Kind-Beziehung (das heißt dem primären Bindungsbedürfnis des Säuglings/Kleinkindes wird von der Hauptbezugsperson – sei es in Form eines emotionalen Desinteresses, sei es im Sinne einer überzogenen Einengung seiner Neugier – nicht adäquat begegnet) sowie ausgeprägter körperlicher oder schwerer sexueller Misshandlung (2, 3, 20, 8). In der Grafik werden die bei somatoformen Schmerzpatienten heute empirisch gut belegten psychosozialen Belastungsfaktoren (7) zu einem pathogenetischen Modell integriert: Chronische Disharmonie, Trennung und Scheidung ebenso wie körperliche Misshandlungen können als Symptome eines unter ausgeprägtem Druck stehenden Familiensystems verstanden werden (22), in dem diese Patienten aufwuchsen. Sozialer Stress – oft eine starke berufliche Beanspruchung der Eltern von klein auf oder auch eine chronische körperliche beziehungsweise psychische Erkrankung bei einem Elternteil, einem Geschwister oder einem anderem Familienmitglied – erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei entsprechend disponierten Eltern Alkoholabusus ebenso wie familiäre Gewalt und emotionale Vernachlässigung des Kindes zum Ventil für eine körperliche wie psychische Überforderung werden. Die darin enthaltene emotionale Zurückweisung als Kind ist das primäre Trauma dieser Patienten. Ein daraus resultierendes unsicheres Bindungsverhalten und die damit einhergehende Selbstwertproblematik werden durch Überaktivität und Leistungsorientierung zu kompensieren versucht. Diese Neigung zu erhöhter Aktivität (Action Proneness) (12) prägte die Lebensgestaltung in der Primärfamilie ebenso wie – zumindest bis zum Einsetzen der Schmerzen – das Erwachsenenleben der späteren somatoformen Schmerzpatienten. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in Kindheit und Jugend stehen zur Bewältigung äußerer Bela- Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 21, 26. Mai 2000 A-1471 M E D I Z I N DIE ÜBERSICHT stungs- und innerer Konfliktsituationen im Erwachsenenalter nur unreife Konfliktbewältigungsstrategien (zum Beispiel Wendung gegen das Selbst, Projektion) zur Verfügung (6). Überfordernde Belastungssituationen sind dann meist der Auslöser für das Schmerzgeschehen. Dabei greift der Patient nicht selten bei der Lokalisation seiner Schmerzsymptomatik unbewusst auf Schmerzmodelle in der Primärfamilie zurück. Neben einem Krankheitsmodell kann die Lokalisation jedoch auch, wenngleich sehr viel seltener, über den symbolhaften Ausdrucksgehalt der Symptomatik determiniert sein. Dieses pathogenetische Modell integriert entwicklungspsychologisch heute gut belegte Risikofaktoren und frühe Lernerfahrungen. Wie sehr frühe Schmerzerfahrungen von Kleinkindern deren späteres Schmerzerleben und -verhalten prägen, konnte in einer jüngst erschienen Studie über die Auswirkungen von Beschneidungen mit und ohne Narkose eindrucksvoll belegt werden (21). Scarinci et al. (17) konnten experimentell zeigen, dass die Schmerzschwelle bei in der Kindheit psychisch traumatisierten Frauen mit verschiedenen gastrointestinalen Störungsbildern im Vergleich zu nicht traumatisierten deutlich herabgesetzt ist. mit den Schmerzen verknüpft werden. Dieser Circulus vitiosus zwischen Arzt und Patient leistet der Chronifizierung Vorschub und führt nicht selten zu sekundären iatrogenen körperlichen Schädigungen (zum Beispiel Extraktion von Zähnen, „Verwachsungen“ nach Laparaskopien und Laparatomien, Karpaltunnel- oder Bandscheibenoperationen und so weiter). Bei somatoformen Schmerzpatienten werden im Vergleich zu solchen mit nozizeptiv beziehungsweise neuropathisch determinierten Schmerzzuständen invasive Eingriffe deutlich häufiger durchgeführt; einen Analgetikaabusus entwickeln nach unseren klinischen Beobachtungen circa 30 Prozent. Folgende Prinzipien sollten bei der Gestaltung der Arzt-Patient-Beziehung berücksichtigt werden: ❃ Im Umgang mit diesen Patienten ist wichtig, dass ihnen ihre Schmerzen genauso „geglaubt“ werden wie jenen, bei denen eine organische Ursache nachweisbar ist. Die Patienten spüren aufgrund ihrer hohen Sensibilität für Zurückweisung sehr schnell, ob sie mit ihren Beschwerden ernst genommen werden. Grafik 1 Arzt-Patient-Beziehung Patienten mit anhaltender somatoformer Schmerzstörung sind meist von einer körperlichen Ursache ihrer Schmerzen überzeugt („ich hab es in den Armen und nicht im Kopf“) und verlangen nicht selten von sich aus diagnostisch wie therapeutisch invasive Interventionen. Bringen sie nicht die erhoffte körperliche Erklärung für die Schmerzen beziehungsweise deren Linderung, so zweifeln die Patienten an der Qualität des betreffenden Arztes und suchen einen anderen auf („doctor hopping“). Da auch viele Ärzte bis heute von der Vorstellung ausgehen, dass jeder Schmerz eine körperliche Ursache hat (Reduktion des Schmerzes auf seine Funktion als Warnsignal), können somatische Zufallsbefunde leicht überbewertet und kausal Pathogenetisches Modell der somatoformen Schmerzstörung A-1472 Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 21, 26. Mai 2000 M E D I Z I N DIE ÜBERSICHT ❃ Eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung ist deshalb die wesentliche Voraussetzung für die Motivierbarkeit dieser Patienten zu einer Psychotherapie. ❃ Eine Wiederholung der Muster der Eltern-Kind-Beziehung in der Arzt-Patient-Beziehung (zum Beispiel iatrogene „körperliche Misshandlung“ in Form sehr breit gestellter Operationsindikationen) sind zu vermeiden. ❃ Auch nach dem Beginn einer Psychotherapie sollte eine kontinuierliche somatische Betreuung bei einem in der Schmerztherapie erfahrenen Arzt gewährleistet sein, um in dieser Zeit eine erneute diagnostische Odyssee beziehungsweise therapeutische Polypragmasie zu verhindern. Medikamentöse Therapie Für Analgetika besteht keine Indikation! Dies gilt ganz besonders für die bei dieser Patientengruppe in letzter Zeit immer häufiger eingesetzten Morphinderivate. Antidepressiva, vor allem Amitryptilin und Clomipramin, sind nur indiziert, wenn zusätzlich die Kriterien einer depressiven Störung erfüllt sind. Psychotherapeutische Behandlung Aus psychodynamischer Sicht sind vor allem die aus der belasteten Kindheit resultierenden Bindungsund Beziehungsstörungen bei der Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen zu berücksichtigen. Im Mittelpunkt der Behandlung steht die bei diesen Patienten fehlende Differenzierung von Schmerz und Affekt. Der Prozess der Somatisierung und Mangel an Symbolisierungsfähigkeit ist Ausdruck einer gestörten (disconnected) Kommunikation, der eine fehlende Kohärenz im Selbsterleben zugrunde liegt (11, 14). In der Therapie wird die Aufmerksamkeit deshalb auf den kommunikativen Aspekt des Symptoms, das heißt auf die Art der Schilderung und des Umgangs damit gerichtet, um darüber seine interpersonelle Bedeutung und Funktion zu erschließen und einen Zugang zur Innenwelt des Patienten zu erhalten (10). Im Rahmen einer speziellen Form von Gruppenpsychotherapie (5, 16) sollten plastische Bilder und Narrative eingesetzt und später auch Episoden der gemeinsamen Gruppengeschichte (Kohärenz) wiederholt werden. Das Fokussieren auf die Kommunikation ist ein notwendiger Schritt, um Gefühle verbalisieren und später zwischen Körpersymptom und Affekt differenzieren zu können. Über die Erkennung und Bearbeitung früherer Beziehungserfahrungen werden überholte unsichere Bindungsmuster durch sichere ersetzt. Dies führt zu einem besseren Selbstwertgefühl und darüber zur Reduktion von Leeregefühlen. Die eigene Leistungsfähigkeit, welcher bei diesen Patienten eine große Bedeutung zukommt, wird realistischer eingeschätzt. Durch eine Operationalisierung in Form eines Manuals ist heute eine erfolgreiche ambulante psychotherapeutische Behandlung durch 40 Gruppensitzungen über einen Zeitraum von sechs Monaten möglich (16). Insofern leistet dieses Therapiekonzept auch einen wesentlichen Beitrag zu einer Kostenreduktion im Gesundheitswesen, da dadurch dem regelhaften Arztwechsel dieser Patienten mit zahllosen technisch-apparativen Abklärungen entgegengewirkt werden kann. Eine Einzeltherapie ist vor allem bei nicht gruppenfähigen Patienten indiziert, was häufiger auf männliche Patienten mit diesem Störungsbild zutrifft, die nicht selten zusätzlich noch unter einer Persönlichkeitsstörung leiden. Entspannungsverfahren und Schmerzbewältigungsprogramme sind primär nicht indiziert, da sie im Hinblick auf die zugrunde liegende Beziehungsstörung zu kurz greifen (13). Ausnahmen bilden der Einsatz von Entspannungsverfahren im Rahmen eines multimodalen stationären Therapieprogramms oder die vorgeschaltete Durchführung von Schmerzbewältigungsprogrammen bei einer ausgeprägten Chronifizierung mit iatrogener Schädigung (rehabilitative Zielsetzung). Die stationäre Aufnahme in einer psychosomatischen Klinik ist indiziert, wenn: ❃ ein Missbrauch von Analgetika oder anderen Medikamenten besteht, ❃ es zu Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise häufigen Arbeitsfehlzeiten gekommen ist, ❃ eine ausgeprägte häusliche Konfliktsituation besteht, ❃ mit dem Patienten Zusammenhänge zwischen seiner Schmerzsymptomatik und psychischen Problemen nicht erarbeitet werden können und damit seine Vermittelbarkeit zu einer ambulanten Psychotherapie nicht aussichtsreich erscheint. Bei der Indikationsstellung sollte hierbei zwischen einer kurativen Zielsetzung in einer psychosomatischen Akutabteilung (Therapieziel: Schmerzfreiheit) und einer rehabilitativen Zielsetzung in einer entsprechend ausgerichteten psychosomatischen Fachklinik (Therapieziel: adäquater Umgang mit dem Schmerz) differenziert werden. Letzteres ist vor allem dann indiziert, wenn es im Rahmen des Chronifizierungsprozesses zu iatrogenen körperlichen Schädigungen gekommen ist. Die Motivierung der betroffenen Patienten zur Psychotherapie ist dann besonders schwierig, wenn die Diagnose erst als Ultima Ratio in Betracht gezogen wird und der Patient sich damit in eine „Psycho-Ecke“ abgeschoben fühlt. Aufgrund der Häufigkeit der Erkrankung und des durch diese Übersicht vermittelten Wissens sollte bei jedem Patienten, der länger als drei bis sechs Monate unter Schmerzen leidet, vom betreuenden Allgemeinarzt oder Orthopäden dieses Störungsbild differenzialdiagnostisch in Betracht gezogen werden. Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 2000; 97: A-1469–1473 [Heft 21] Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das über den Sonderdruck beim Verfasser und über das Internet (www.aerzteblatt.de) erhältlich ist. Anschrift für die Verfasser Prof. Dr. med. Ulrich Tiber Egle Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universitätsklinikum Mainz Johannes Gutenberg-Universität Untere Zahlbacherstraße 8 55131 Mainz Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 21, 26. Mai 2000 A-1473