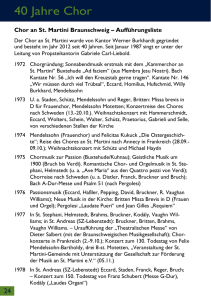

BACH IN DER TRADITION

Werbung

Bach in der Tradition BACH IN DER TRADITION HANS HEINRICH EGGEBRECHT Die Vorträge und Gespräche der diesjährigen Berliner Bach-Tage sind geplant als eine Auseinandersetzung im Blick auf Bachs Position in der Geschichte. Und dabei soll und wird voraussichtlich die Frage im Mittelpunkt stehen: Repräsentiert sich in Bach das Ende oder der Anfang von etwas? Ist es die Einbettung in Traditionen, die seine Position bestimmt und entscheidet, indem Traditionen in sein Leben und Werk einmündeten, zu ihrem Höhepunkt gelangten und mit Bach verschwanden, so daß wir beim Verstehen Bachs zu der Arbeit und Anstrengung aufgefordert sind, diese verschwundenen Traditionen wiederzuentdecken und zu vergegenwärtigen, oder ist Bach der Wegbereiter, der progressive Komponist, der neue Bahnen, zukunftweisende Perspektiven eröffnete, so daß unser Musikverstehen unmittelbar mit ihm verbunden ist, da das Neue und in die Zukunft Weisende unmittelbar zu uns hinführte? Entsprechend meinem bisherigen Schreiben über Bach fällt mir bei dieser Auseinandersetzung die Rolle zu, die Traditionsthese zu vertreten und es den Wegbereitern schwerzumachen, die heute – genährt einerseits von der Idee des autonomen Kunstwerks und einer spezifisch ästhetischen Auffassung von Musik und andererseits von marxistischen und postmarxistischen Perspektiven – immer mehr an Boden gewonnen haben. Und ich sehe die Fülle der Gegenargumente auf mich zukommen, wenn ich mich selbst zitiere und sage: Bach ist „in ganz einmaliger Weise eine Summa von Traditionen, deren Aktualität zu uns hin gebrochen und durch neue Traditionsstiftungen abgelöst wurde – Traditionen in der Gewesenheit, die uns aber in Bachs Musik, in der Zeitlosigkeit von Kunst, als Gegenwartsbesitz überantwortet sind“1. Aber ist denn nicht von vornherein eine Synthese jener beiden Auffassungen möglich, die Einigung auf ein Sowohl-Als-auch, Bach Ende und Anfang von etwas zugleich? – eingebunden in Traditionen, die mit ihm enden, und zugleich Wegbereiter, Initiator neuer Traditionen? 1 H. H. Eggebrecht, Bach – wer ist das? Zum Verständnis der Musik Johann Sebastian Bachs, München/Mainz 1992, S. 176. Hans Heinrich Eggebrecht Hierfür Beispiele, die dieses „Zugleich“ zu bestätigen, die Synthese zu ermöglichen scheinen. Bachs Komponieren war bis hin zum Spätwerk nicht frei (im Sinne eines „freischaffenden Künstlers“), sondern funktional zu seinen Berufsstationen: Als Hoforganist in Weimar schuf er den größten Teil seiner Orgelwerke, und die Ernennung zum Weimarer Konzertmeister verpflichtete ihn zu den Weimarer Kirchenkantaten; als Hofkapellmeister in Köthen und später als Leiter des Leipziger Collegium musicum komponierte er amtsentsprechend einen großen Teil seiner Instrumentalmusik; als Thomaskantor hatte er den Gottesdienst mit Kantaten und Passionen zu versorgen. In der funktionalen Kopplung von Amt und Schaffen steht Bach in einer zu ihm führenden Tradition. Aber seine aus dieser Kopplung heraus geschaffenen Werke sind von einer Art, daß sie die Entstehungsfunktionalität abstreifen und vergessen machen und in jenem Freiraum der Kunst angesiedelt werden konnten, dem die nachbachsche Zeit den Boden bereitet. Wo ist hier ein „Entweder-Oder“? Beides gilt für Bach: die Tradition des funktionalen Komponierens und der funktionsfreie Raum der Kunst. In seinem Spätwerk machte sich Bach selbst frei von dem berufsmäßig gebundenen Komponieren. Er beschäftigte sich mit dem Sammeln, Überarbeiten, Neuschaffen und Veröffentlichen von Werken, um sie in gültigen Fassungen der Welt und Nachwelt zu übergeben. Das ist eine moderne, in die Zukunft weisende Haltung. Vollzieht sich also nicht schon bei Bach selbst der Übergang von der Tradition des funktionsgebundenen Schaffens zur Tradition des Schaffens im funktionsfreien Raum? Bachs Orgelwerke stehen in der Tradition der von Sweelinck herkommenden norddeutschen und der von Frescobaldi ausgehenden italienischen und süddeutschen Orgelkunst. Und tatsächlich ist es im Blick auf die Orgel nach Bach problematisch und still geworden. Aber Bachs Orgelmusik hat sich eine Tradition aus sich selbst geschaffen: Sie wurde zum Inbegriff von Orgelmusik überhaupt und weithin dann auch zum Maßstab für den Orgelbau. Gibt es denn überhaupt eine Orgelkomposition, die aufgrund ihrer Ausdruckskraft weltweit so verbreitet und in die verschiedensten Zusammenhänge transportiert worden ist wie die d-Moll-Toccata (BWV 565)? Wo also ist hier das Ende und der Anfang von etwas zu unterscheiden? Bachs Kantaten und Passionen sind der Höhepunkt der zu ihr hinführenden Tradition der evangelischen Kirchenmusik. Und sie schöpfen eines ihrer wirkungsvollsten Momente aus ihrer modernen, nämlich opernhaft oratorischen Anlage, die durch den Wechsel von Rezitativ, Soloarie und Chor gekennzeichnet ist, wobei eine Glaubensdramatisierung, -vertiefung und -vergegenwärtigung dadurch gegeben ist, daß durch das Rezitativ das Bibelwort, durch die Arie das dieses Wort auf sich beziehende Ich des einzelnen und durch den Choralchor das Wir der Christengemeinde an dem Glaubensgeschehen betei Bach in der Tradition ligt sind. Das ist Tradition, ist Bach-Zeit, ist Vergangenheit. Aber in dieser Zeitzugehörigkeit liegt ein gewaltiges Potential an überzeitlicher Wirkung, an Zukunftsgeltung, die Bachs Kirchenmusik sich aus sich selbst und dabei zugleich weit über den Kirchenraum hinaus erobern konnte. Wie kann man da auf den Gedanken kommen, daß mit Bach die Aktualität von Traditionen gebrochen sei? Bachs Kunst der Fuge – sie steht im Mittelpunkt von Bachs instrumentalmusikalischem Spätwerk. Und auch hier ist alles Tradition. Fuge, Canon, Contrapunctus sind die superlativen Inbegriffe von Formen und Satztechniken, die nach einer langen Geschichte bei Bach und vor allem in diesem Werk kulminierten und in dieser Kulmination ihr Ende fanden als geschichtsüberkommene Aktualität. Die Intention des Werkes als Lehr- und Repräsentationswerk, das als solches nicht zur Aufführung, sondern zum Studium und zur Demonstration von Kunst bestimmt war, gehört einer mit Bach endenden Tradition an. Und es ist nicht aus der Welt zu schaffen, daß es bei Bachs Tod für diese Art von Musik keinen Markt mehr gab und sich die Rezeption des Werkes im dunkeln verliert. – Aber: Ist die Kunst der Fuge nicht ein aufklärerisches Werk par excellence, indem hier in enzyklopädischer Weise alle Möglichkeiten der Fugenkomposition systematisch versammelt sind? Ist es nicht zukunftweisend in eminentem Maße, daß in diesem Werk die Gelehrsamkeit und Rationalität des Contrapunctus verbunden sind mit Expression, Subjektivität und Emotion? Und vor allem: Ist Bachs Kunst der Fuge bei aller Funktionalität ihrer Intentionen nicht zugleich ein Beispiel für den modernen Begriff der musikalischen Autonomie, das heißt für ein Musikwerk, das seine Sinnfülle, seine ästhetische Qualität, seinen unerschöpflichen Informationsreichtum ganz in sich selbst trägt und aus sich selbst entläßt – absolut, losgelöst von Traditionsabhängigkeiten, intendierten Funktionen und zeitgebundenen Geschmacksrichtungen? Und gilt dies nicht ähnlich oder ebenso etwa für die Inventionen und Sinfonien, die Partiten und Suiten, die Brandenburgischen Konzerte, das Wohltemperierte Klavier, die Goldberg-Variationen, das Musikalische Opfer? Ist Bach nicht ein Wegbereiter zukünftiger musikalischer Geltungs- und Wertbegriffe in Richtung Ästhetik, Autonomie und Absolutheit wie kein anderer Komponist vor und neben ihm? So könnte man fortfahren, Synthesen zu benennen im Sinne von sowohl als auch: Bach sowohl in Traditionen eingebettet, die mit ihm enden, als auch und zugleich Wegbereiter. Aber so verlockend es ist oder wäre, auf diese Weise eine althergebrachte Kontroverse zu beenden und aufzulösen, so problematisch erscheint es mir doch, hier voreilig Kompromisse schließen zu wollen. Jenseits und im Hintergrund der Syntheseaspekte und Kompromißgedanken gibt es etwas in Bachs geschichtlicher Position und somit auch in seiner Gegenwartsgeltung, das sich der Synthese versperrt. Ich versuche, dieses Etwas in fünf Hinsichten zu umschreiben. Hans Heinrich Eggebrecht Erste Hinsicht: Stichwort „Wegbereiter“ Diese Hinsicht ist zunächst mehr äußerlicher Art. Sie betrifft die Bedeutung des Begriffs Wegbereiter und die Möglichkeit der Geltung dieses Begriffs für Bach. Wegbereiter umschreibt die Vorstellung geschichtlicher Kontinuität, die Schaffung progressiver Neuerungen mit unmittelbaren Auswirkungen. Dies meinte Heinrich Besseler in seinem berühmten Aufsatz Bach als Wegbereiter von 19552. Bach habe als „Ausdrucksmittel für das Einmalig-Individuelle“ im Sinne des „Originellen“, des „Durchbruchs der Individualität“, des „Gefühlshaften“, „Charakteristischen“, des „persönlichen Musikerlebnisses“ das „Charakterthema“ geschaffen, die „Expressivmelodik“ entwickelt, die Strukturform zur „Erlebnisform“ verwandelt und die „thematische Arbeit“ initiiert. Und diese zukunftweisenden Errungenschaften seien vor allem durch den BachSchüler Johann Gottfried Müthel und ganz besonders durch Carl Philipp Emanuel Bach und dessen nachweislichen Einfluß auf Joseph Haydn unmittelbar in Richtung Wiener Klassik wirksam geworden. Dieser im Begriff des Wegbereiters und in Besselers Argumentation gelegenen Unmittelbarkeit der Auswirkungen Bachs auf die Wiener Klassik ist jedoch entgegenzuhalten, daß es nach Bach eine nicht wegzudiskutierende Rezeptionslücke seines Werkes gab. Die gesamte Vokalmusik war mit ganz wenigen Ausnahmen bis hin zur Wiederaufführung der Matthäus-Passion 1829 vollkommen vergessen. Das Orgelwerk war – wegen Niedergangs der Orgelmusik – nicht mehr gefragt. Die Orchester- und Kammermusik wurde nirgendwo gespielt. Das Klavierwerk, auch das von Bach zum Druck beförderte, kursierte vornehmlich in den Händen der Schüler. Und es ist nun mal nicht aus der Welt zu schaffen, daß von Bachs Hauptwerk der Spätzeit, der Kunst der Fuge, nur etwa dreißig Exemplare verkauft waren, als Philipp Emanuel Bach 1756 die in seinem Besitz befindlichen Kupferplatten „für einen billigen Preis“ loszuwerden versuchte. Es ist nicht bekannt, daß die süddeutschen und österreichischen Vorklassiker, seit etwa 1740 namentlich Johann Stamitz in Mannheim, Monn und Wagenseil in Wien und seit den 1750er Jahren Joseph Haydn in Wien, bei ihren kompositorisch neuartigen Ansätzen jemals Musik von Bach gesehen und gehört haben. Haydns musikalischer Humusboden war das einheimische musikalische Hinterland, die Wiener Volks- und Gebrauchsmusik und die italienische Instrumental-, Opern- und Kirchenmusik. Schon früh hat er Klaviersonaten von Carl Philipp Emanuel Bach studiert. Aber Carl Philipp Emanuel war nicht Johann Sebastian Bach, sondern in seiner galanten, empfindsamen und 2 39. H. Besseler, Bach als Wegbereiter, in: Archiv für Musikwissenschaft 12, 1955, S. 1- Bach in der Tradition stürmerisch-drängerischen Art eine Erscheinung für sich, und andererseits war er kein „Vorklassiker“ im engeren Sinn, sondern in seiner gearbeiteten (kontrapunktisch-polyphonen) Schreibweise, die er mit seiner neuartigen Expressivität verband, blieb er der Sohn seines Vaters. Dasjenige, was ich als das Entscheidende eines zur Klassik führenden neuen Stils ansehe: die begleitete Melodik, periodische Metrik und klar funktionale Harmonik, kam nicht von Johann Sebastian Bach her. Und Mozarts Begegnung mit Bachs Musik in Wien durch den Baron van Swieten und 1789 in Leipzig sind einzustufen als Begegnungen mit historischer Musik, die Mozarts kompositorisches Denken seitens kompositionstechnischer Möglichkeiten bereichern konnten, aber nicht so einzuschätzen sind, daß sie Mozarts Musik den Weg bereitet hätten. Die Rezeptionslücke des Bachschen Werkes, und das bedeutet Bachs Stellung im Abseits der Entwicklung des klassischen Stils, ist ein Faktum, das die Sichtweise des „Wegbereiters Bach“ fragwürdig erscheinen läßt. Zweite Hinsicht: Stichwort „Ästhetische Musik“ Man kann fragen: Bach, wer war das – damals, in seiner Zeit? Und man kann fragen: Bach, wer ist das – heute, in unserer Zeit? Was Bach für unsere und in unserer Zeit ist, neigt dazu, umzudenken und umzudeuten, was Bach in seiner Zeit war. Maßgebend für dieses Umdeuten ist unsere Zeit, wie sie sich denkt und empfindet. Und wenn wir dieses Denken und Empfinden an Bach herantragen, kann es sein, daß Wesentliches von dem, was Bach in seiner Zeit war, nicht mehr verstanden, vergrößert oder verkleinert, ausgesondert oder vergessen wird. Das ist bis zu einem gewissen Grade unvermeidlich. Aber wir wollen Bach verstehen – auch wenn wir uns jener Unvermeidlichkeit bewußt sind. Wir wollen ihn nicht vereinnahmen in unsere Ich-Welt, sondern wir wollen verstehen, was er aus seiner Welt und seinem Ich uns zu sagen hat zu unserer Bereicherung. Zwischen der Vereinnahmung und dem Verstehen gibt es einen Unterschied, der dem Auffinden einer Synthese entgegensteht. Ich exemplifiziere dies am Begriff des Ästhetischen. Griechisch aisthánomai heißt „sinnlich wahrnehmen“. Und in diesem vokabularen Wortsinn spreche ich von dem „ästhetischen Verstehen“ von Musik, das auf der begriffslosen sinnlichen Wahrnehmung der Musik beruht und in ihr zu verbleiben und sich in ihr zu erfüllen vermag. Das Ästhetische an der Musik ist demnach dasjenige, was sich jenseits allen sprachbegrifflichen Fragens und Erkennens der sinnlichen Wahrnehmung unmittelbar zu verstehen gibt, sofern die ästhetische Erfahrung für diese Art des Musikverstehens genügend ausgebildet ist. Nun aber gibt es nicht nur das ästhetische Verstehen von Musik in seiner geschichtlich unbegrenzten Geltung, sondern auch dasjenige, was ich in geschichtlicher Umgrenzung die „ästhetische Musik“ nenne. Das ist die Art von Hans Heinrich Eggebrecht Musik, die darauf angelegt ist, alles, was sie ist und bedeutet, in sinnlicher Unmittelbarkeit dem Hörer verständlich zu machen, so also, daß zum Verstehen der Musik kein Vor- und Nebenwissen, keine erkennende Bewußtheit, keine begriffliche Reflexion gefordert ist. Diese Art von Musik, die ästhetische Musik, ist – getragen von einer neuartigen musikalischen Öffentlichkeit – mit der Wiener Klassik zur Herrschaft gelangt. Und das ist die Zeit, in der – ausgehend von Alexander Gottlieb Baumgartens Aesthetica von 1750 – innerhalb der Philosophie die Ästhetik als Erkenntnistheorie der sinnlichen Wahrnehmung begründet worden war und speziell als Kunsttheorie zunehmend Geltung gewann. Inbegriff der nach 1750 entfalteten ästhetischen Musik ist Mozart, der Mittelpunkt der Wiener Klassik, insbesondere Mozarts Instrumentalmusik: Sie will sein und sie ist in ihrer Totalität unmittelbar zur sinnlichen Wahrnehmung, unbedürftig jeden Kommentars. Auch Bachs Musik ist, wie alle Musik, ästhetischer Art: den Sinnen unmittelbar verständlich als sinnliches Geschehen. Aber sie geht im Begriff des Ästhetischen nicht auf. Es gibt da noch etwas, etwas Entscheidendes, das nicht unmittelbar der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich ist, sondern die Cognitio, das begriffliche Erkennen, erfordert. Hierfür ein Beispiel: die Verleugnungsszene aus der Johannes-Passion und hier der Gesang des Evangelisten „Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich“. Was wir ästhetisch verstehen, indem es die sinnliche Wahrnehmung unmittelbar affiziert, ist die Auszeichnung des Rezitativgesangs bei den Worten „und weinete bitterlich“ durch die Verlangsamung (Adagio), durch die (im Rezitativ ganz ungewöhnliche) Wiederholung dieser Worte, durch die Melismenbildung auf den Worten „weinete“ und „bitterlich“ und durch die zahlreichen Synkopen und Dissonanzen im Gesang und die chromatischen Gänge im Baß – was alles zusammen als Ausdruck des bitterlichen Weinens empfunden wird. Was wir indessen nicht ästhetisch verstehen können, sondern wobei ein begriffliches Wissen erforderlich wird, ist der konkret rhetorische Charakter dieser Stelle. Die Musik sagt hier, was die Worte selbst nicht sagen: den Grund des Weinens, das Abweichen von der Ordnung Gottes, die Sünde. Die beständigen Synkopen in der Gesangsstimme sagen es als Abweichen von der regulären Zeitordnung, und die chromatischen Gänge im Gesang und im Baß sagen es als Abweichen von der regulären, der diatonischen Tonordnung. Die zahlreichen Intervalla falsa unterstreichen das Falsche dieser Haltung. Und die pathopoietischen Halbtonschritte auf- und abwärts innerhalb des Melismengesangs sind Ausdruck des Leidens des Subjekts an dieser seiner ihm zum Bewußtsein gelangten Sünde und Falschheit. Erst durch dieses konkrete Besagen der Musik gewinnt diese Stelle ihre für die Johannes-Passion zentrale Bedeutung: Petrus ist der Jünger, dem das Bach in der Tradition Nachfolgen mißlingt (so wie den Menschen überall) und der sich seiner Missetat, seiner Schuld und Sünde bewußt wird und – weint. So wie dann die anschließende Arie Missetat und Schmerz vom Ich des Christenmenschen her reflektiert: „… und im Herzen stehn die Schmerzen meiner Missetat, weil der Knecht den Herrn verleugnet hat“, und so wie danach der den ersten Teil der Johannes-Passion abschließende Choral als Gemeindegesang bittet: „Jesu, blicke mich auch an, wenn ich nicht will büßen; wenn ich Böses hab getan, rühre mein Gewissen.“ Dritte Hinsicht: Stichwort „Tradition“ Tradition heißt Übernahme, Verarbeitung und Weitergabe geltender Werte. Bei Bach ist die Übernahme im Superlativ dokumentiert: Wissens- und lernbegierig hat sich Bach in systematischem Vorgehen die Entwicklungen und Errungenschaften der deutschen, italienischen und französischen Musik zu eigen gemacht. Und ebenso superlativ erwiesen ist die Verarbeitung des Übernommenen im Sinne von Bereicherung und Erneuerung, Synthese und Steigerung einschließlich der progressiven, in die Zukunft weisenden Momente der ästhetischen Qualität, der Expressivität und der Autonomie. Aber mit der Weitergabe haperte es. Denn die Verarbeitung und Progressivität bei Bach ist fundamentiert von und eingebunden in Traditionen, die eine weit zurückreichende geschichtliche Herkunft, aber keine Zukunft hatten. Stichwörter hierfür liefern Begriffe wie Ars musica, Rhetorik, Affektenwissenschaft, Kontrapunkt, auch Protestantismus und Humanismus. Die Rezeptionslücke des Bachschen Werkes, die unter dem Stichwort „Wegbereiter“ angesprochen wurde, hat ihren eigentlichen Grund darin, daß die Traditionen, in denen Bach lebte, dachte und komponierte, die er übernahm und verarbeitete, um sie weiterzugeben, schon zur Zeit Bachs und zunehmend danach umbrochen wurden. Ich nenne dies den „Traditionsknick“: Traditionen wurden unaktuell und verschwanden zugunsten eines Umbruchs und Aufbruchs in neue Traditionsstiftungen. Zu diesen neuen Stiftungen gehörten, wie gesagt, auch die Ästhetik und die ästhetische Musik, die an die Stelle der an der Rhetorik und Nachahmungspoetik orientierten Musik traten. Man kann sich dies klarmachen, indem man im Blick auf Bach von einer zu ihm hinführenden, in ihm kulminierenden Tradition der wissenschaftsorientierten, der „wissenschaftlichen Musik“ spricht, die jenseits von Bach durch die neue, die Tradition der ästhetischen Musik abgelöst wurde. Johann Gottfried Walther in Weimar, der Bach familiär und beruflich nahestand, definierte in seinem Musicalischen Lexikon von 1732 Komposition (Compositio) als „die Wissenschaft, Con- und Dissonanzen also zusammen zu setzen, und mit einander zu vereinigen, daß sie eine Harmonie geben“, Musik (Musica) be Hans Heinrich Eggebrecht deutet für Walther „überhaupt die Ton-Kunst d.i. die Wissenschafft wohl zu singen, zu spielen, und zu componiren“. Der Bach-Schüler Lorenz Christoph Mizler promovierte 1734 in Leipzig mit einer Dissertatio, quod musica ars sit pars eruditionis philosophiae und gründete 1738 die „Correspondierende Societät der musikalischen Wissenschaften“, in deren Statuten auch die Historie, die Philosophie und Mathematik, die Redekunst und die Poesie der musikalischen Wissenschaft zugeordnet sind. In diesem Verstande hatte jedes Mitglied alljährlich eine praktische oder theoretische Arbeit der Societät einzureichen. Nachdem Bach 1747 dieser Gesellschaft beigetreten war, standen zuerst der Rätselkanon BWV 1076, 1747 die Canonischen Veränderungen, 1748 das Musikalische Opfer und 1749 die Kunst der Fuge als – wenn man es so nennen will – wissenschaftliche Musik mit dieser Verpflichtung in Verbindung. Wissenschaftliche und ästhetische Musik stehen sich – im Sinne eines Umbruchs und Ablösungsprozesses – gegenüber wie Musik als Ars und Musik als Schöne Kunst, Musik als Sprache der Affekte und rhetorischen Figuren und Musik als Sprache der Empfindungen, Musik als „etwas nachahmen“ und Musik als „sich selbst ausdrücken“, Musik als kontrapunktische Polyphonie und Musik als periodischer Melodiesatz, Musik in funktionaler Einbindung und Musik als freies Kunstwerk, Musik bezogen auf den Creator mundi und Musik bezogen auf ein Publikum. Zwischen diesen Traditionen, der endenden mit ihrer großen musikalischen Vergangenheit in Barock, Renaissance und Mittelalter und der neu beginnenden mit ihrer Zukunft an großer Musik in Klassik und Romantik ist eine unmittelbare Verbindung schwer auszumachen. Rar und dürftig bleiben hier die Belege für eine Wegbereitung, eine Kontinuität, die Anhaltspunkte für ein Sowohl-Als-auch, einen Synthesekompromiß. Maßgebend ist hier jenes ZuEnde-Gehen und Neu-Anfangen von Traditionen, jener Traditionsknick, der die Rezeptionslücke begründet und erklärt und die Entdeckung Bachs seit dem 19. Jahrhundert als Entdeckung von Geschichte in Szene setzte. Vierte Hinsicht: Stichwort „Entdeckung“ Außer dem Traditionsknick – zusätzlich zu ihm und doch mit ihm verbunden – hatte die Rezeptionslücke des Bachschen Werkes noch einen anderen Grund. Ich nenne ihn den kompositorischen Anspruch der Musik Bachs. Die neuartige Musik der italienischen, böhmischen, Wiener und Mannheimer Vorklassik, die neuartig war in ihrem Melodiesatz, ihrer Orientierung an Lied und Tanz, ihrer Periodizität, ihrer Motiv- und Themenbehandlung, ihrer „Natürlichkeit, Sanglichkeit und Sinnlichkeit“ – diese neuartige Musik begann entsprechend dem neuen, sich rasch vergrößernden Liebhaberpublikum auf einer kompositorisch relativ einfachen Stufe, einem ästhetisch leicht zu Bach in der Tradition gänglichen, unmittelbar einleuchtenden, allgemeinverständlichen Niveau. Auf diesem Niveau hatte Bachs anspruchsvolle Kompositionskunst keinen Raum: Sie wurde von dem neuartigen Geschmack als unnatürlich, künstlich und überladen angesehen und beiseite geschoben. Erst nachdem jene neuartige Musik, dieser neue Traditionsansatz, durch die Wiener Klassiker zu hochqualifizierter Ausprägung gelangt war und im Zuge dieses Prozesses das neue Publikum gelernt hatte, ästhetisch anspruchsvolle Musik zu verstehen, war die Voraussetzung dafür geschaffen, auch die kompositorisch anspruchsvolle Musik Bachs in das Rezeptionsrepertoire aufzunehmen, sie verstehend zu hören, sie zu entdecken. Diese Entdeckung geschah jedoch im Zeichen der ästhetischen Musik der Wiener Klassiker und ihrer Nachfolge. Bachs Musik wurde als ästhetische Musik entdeckt und rezipiert. Und aufgrund ihrer hochrangig ästhetischen Art, das heißt ihres den Sinnen unmittelbar zugänglichen Informationsreichtums, bot sie sich einer solchen Entdeckung an. Aber – wie gesagt – Bachs Musik geht in dem Begriff des Ästhetischen nicht auf. Was darin nicht aufgeht, ist dasjenige, was vor dem Traditionsknick gelegen ist und angesprochen werden kann in Begriffen wie: funktionale Bindung der Musik, Einheit von geistlich und weltlich, Sinnbildlichkeit, Komposition als Wissenschaft, Ars musica, Rhetorik und Theologie. Bachs Entdeckung im 19. Jahrhundert geschah nicht in der Weise einer Synthese der Traditionen, sondern im Zeichen der neuen Traditionen. Bachs Musik erlangte Geltung zunächst als ästhetisch autonome Musik, als Kunstwerke-Musik, deren Schönheit und Größe den Sinnen unmittelbar zugänglich ist. Aber obwohl Bachs Musik diese Eigenschaft hat, war er doch ihr Wegbereiter nicht. Diese Rezeptionsmaximen waren von den Wiener Klassikern initiiert und als Verstehensmaximen ausgebildet worden, und Bach profitierte davon – allerdings auf Kosten des Verstehens der alten, vor dem Knick gelegenen Traditionen, die in Bachs Musik wesenhaft und fundamental eingelagert sind, aber bei seiner Entdeckung nicht mehr gegenwärtig waren. Um diese Traditionen als Faktoren des Bachschen Werkes wieder zu entdecken, mußte und muß in der Weise des – wie ich es nenne – erkennenden Verstehens, das heißt in Form der wissenschaftlichen Erkundung, der Weg zurückgegangen werden in die Zeit vor dem Traditionsknick und in die Dimensionen des Bachschen Werkes, die den Traditionen vor dem Knick zugehören. In diesen Dimensionen gibt es keinen geschichtlichen Prozeß, der als solcher von Bach aus wegbereitend nach vorwärts gerichtet war, sondern hier gilt es, in der Anstrengung der Ent-deckung als Wieder-Aufdeckung den Weg zurück zu Bach zu finden. Hans Heinrich Eggebrecht Fünfte Hinsicht: Stichwort „Erkennung“ Die Hinsicht, die hier gemeint ist, ist bei Bestimmung der geschichtlichen Position Bachs wohl die wichtigste, sie ist aber von allen Hinsichten am schwierigsten rational zu fassen und verbal anzusprechen. Das Stichwort „Erkennung“ soll besagen, daß wir Bachs Musik, wenn wir sie hören, als Musik von Bach erkennen. Diese geschichtliche und personelle Ortung geschieht auch beim Hören anderer Komponisten: Mozart erkennen wir als Mozart, Wagner als Wagner, Schönberg als Schönberg. Vor allem aufgrund unserer ästhetischen Erfahrung erkennen wir sie an ihrem Stil, ihrem Gestus, ihrer musikalischen Sprache, ihrem gehaltlichen Besagen, und wir können uns dieses ästhetische Erkennen durch Reflexion und Analyse begrifflich bewußt machen. So erkennen wir auch Bach spontan an seiner kompositorischen Handschrift und können sie in ihrer Eigenart als Satztechnik durchschauen und beschreiben, zum Beispiel im Blick auf das Zustandekommen des harmonischen Reichtums, das Ineinandersein von akkordischem und polyphonem Denken, die Bildung von Motiven und Themen und deren Fortspinnung, die Strukturierung der Dynamik, den rhythmischen Duktus und die Zeitdisposition. Diese Eigenarten der Bachschen Musik sind als satztechnische Kategorien und Verfahrensweisen transportabel in ihren Prinzipien: Immer wieder, schon seit Mozart und Beethoven, dann namentlich etwa bei Chopin und Schumann, Brahms, Schönberg und Webern hat Bachs Art des Komponierens in Prozessen des Entdeckens als Anregung und Vorbild gedient, als etwas, das man im historischen Rückgriff von Bach lernen kann, um es in die eigene musikalische Sprache zu integrieren. Aber das Erkennen Bachs, wenn wir ihn hören, erschöpft sich nicht in dem Transportablen, dem Lehr- und Lernbaren, sondern bezieht sich ganz wesentlich auf dasjenige, was zwar an den kompositorischen Verfahrensweisen haftet, selbst aber nicht transportabel ist: das Einmalige, Unvergleichliche, das Bachsche. Auch dies gilt analog für andere Komponisten. Sie alle strahlen Lernbares aus, teils als Wegbereiter in der Unmittelbarkeit dieses Begriffs wie Beethoven, Wagner, Schönberg, teils in Prozessen der Renaissance wie etwa Heinrich Schütz. Und sie alle haben zugleich ihr Ureigenstes Nicht-Transportables, jene Einmaligkeit als Identität mit sich selbst, die das Erkennen bewirkt. Bei Bach aber hat es mit der Eigenart und Einmaligkeit des beim Erkennen Erkannten eine besondere und, wie mir scheint, ganz exzeptionelle Bewandtnis. Indem wir bei Bach all dasjenige vernehmen, was sich als transportabel erweist in dem Sinne, daß spätere Zeiten es in historischen Rückgriffen, das heißt auf Wegen zurück zu Bach, von ihm lernend und adoptierend übernehmen konnten, hören wir doch in Bachs Musik vor allem, wie das Transportable hier originaliter erscheint: Wir hören und erkennen das Einmalige, die Bach in der Tradition Bachsche Entität. Und diese Entität ist jene vor dem Traditionsknick. In ihr ist mitsamt den transportablen Satztechniken auch enthalten, was spätere Zeiten im Anschluß an die Wiener Klassik im emphatischen Sinne als ästhetische Musik und autonomes Werk bezeichneten. Aber die Form, die Art und Weise, in der das alles bei Bach erscheint, ist jene, die noch getragen und durchdrungen ist von den alten, den zu Bach führenden Traditionen, die bei ihm zu ihrem musikalischen Höhepunkt, zu ihrer Summa gelangten und dann umbrochen wurde. Für die Bachsche Entität, jene Einmaligkeit seiner Musik, an der wir Bach erkennen, ist ein sie benennendes Wort schwer zu finden. Die Bach-Rezeption umschrieb sie immer wieder mit Begriffen wie Frömmigkeit, Glaube, Religiosität, Soli Deo Gloria, Ordo; kosmisch, kathedralisch, gotisch; Evangelist, Thomaskantor… Vielleicht kommt es zum Begriff, wenn schlicht gesagt wird, daß in allem Dasein der Musik von Bach ein Hinweis auf das Sein zu vernehmen ist, auf eine Ordnung, in der das Dasein, die Diesseitigkeit mit allen ihren Existenzialien, aufgehoben, geborgen ist im Sinne einer ontologischen Transzendenz. Dieses Erkennungszeichen Bachscher Musik stammt aus „alten“ Traditionen und ist bei Bach deshalb so eindringlich, weil seine Musik in ihrer ästhetischen, sinnlichen, expressiven und autonomen Qualität unmittelbar an den Traditionsbruch heran- und weit über ihn hinausreicht und doch in ihrem wesentlichsten Merkmal der Überkommenheit zugehört. Auch und zumal in diesem wesentlichen Erkennungszeichen ist Bach kein „Wegbereiter“. Denn in der zukünftigen Musik, die wir die ästhetische nannten, gab es hierfür keine Fortsetzung, der Bach den Weg hätte bereiten können. Diese Wesentlichkeit hat ihren Ort in aller Eindeutigkeit „vor dem Knick“. * Ob Bach so zu sehen ist, wie ich es hier zu sagen versuchte, das weiß ich nicht mit Sicherheit. Wir werden in diesen Tagen die Frage nach Bachs Position in der Geschichte voraussichtlich immer wieder stellen und zu vielen Perspektiven und Antworten gelangen. Warum aber überhaupt ist dieses Fragen wichtig? Es berührt das Verstehen Bachs. Und hier – so charakterisiere ich nochmals meine Position – widerstrebt es mir, Bach allzuschnell zu einem der unsrigen zu erklären, indem wir ihn auf dem Wege sehen, der wegbereiterisch zu uns führt, und indem wir somit uns selbst, unsere eigene geschichtliche Position, schon in ihm angelegt und verwirklicht finden. Dahinter steht, wie mir scheint, der Glaube an einen Fortschritt der Gesellschaft, der Musik, der Geschichte, an dem Bach als „Wegbereiter“, gleichsam als ein Held des Fortschritts, beteiligt ist. Was soll denn das? Hans Heinrich Eggebrecht Verstehen heißt für mich nicht, daß wir uns in Bach wiederfinden, sondern verstehen heißt, Bach begegnen und ihn annehmen als ein uns gegenüber Eigenes, Anderes, in der geschichtlichen Gewesenheit Einmaliges, das als solches, nämlich als das, was anders ist als wir sind, uns zu bereichern vermag.