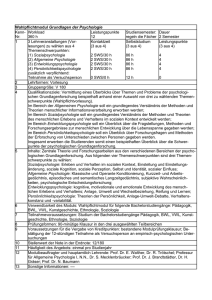

6. Kapitel Das Paradigma des Behaviorismus

Werbung