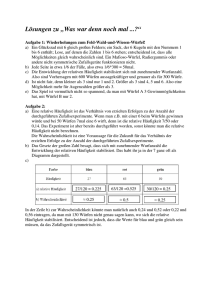

Relative Gewinne als Kooperationshindernis in den Internationalen

Werbung