Von Gesunden stigmatisiert – von Ärzten zum Teil vernachlässigt

Werbung

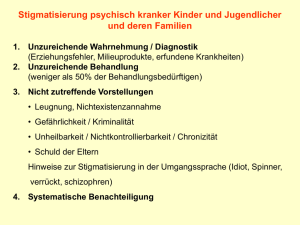

P O L I T I K MEDIZINREPORT Psychisch Kranke Von Gesunden stigmatisiert – von Ärzten zum Teil vernachlässigt Workshop „Psychiatrie auf der Schwelle zum nächsten Jahrtausend“ in Hamburg beklagt Mängel bei der Betreuung psychisch kranker Patienten. führte repräsentative Erhebung an rund 80 000 Bürgern verschiedener europäischer Länder. Unter anderem kam heraus, daß in Deutschland nur weniger als ein Fünftel der depressiven Patienten unter einer Medikation mit einem Antidepressivum standen. © Tagesklinik der Abteilung für Sozialpsychiatrie, Nov. 1998 P sychisch krank und somatisch krank ist für den gesunden Normalbürger noch immer zweierlei. Aber auch beim Hausarzt werden psychische Störungen häufig ignoriert oder bagatellisiert. Dabei sind die Neurowissenschaften die medizinischen Fächer mit dem größten Wissenszuwachs in den letzten Jahren; ihre Behandlungserfolge bei psychischen Störungen können sich sehr wohl mit denen bei somatischen Erkrankungen messen. Doch es klafft eine Lücke zwischen dem potentiell Machbaren und der Realität. Das war der einstimmige Tenor der Experten beim Workshop „Psychiatrie auf der Schwelle zum nächsten Jahrtausend“, zu dem Prof. Dr. med. Dieter Naber in die psychiatrische Universitätsklinik HamburgEppendorf eingeladen hatte. Hohe Schwellenangst Zur Realität im klinischen Alltag liegen eine Reihe von Daten vor. Bei DEPRES (Depression Patient Research in European Society) handelt es sich um eine vor Jahren durchge- „Das andere Ich“ malten mehrere Patienten der Tagesklinik für Sozialpsychiatrie am Universitätsklinikum Benjamin Franklin in Berlin. In einer anderen Untersuchung bei Hausärzten lagen die Verordnungsraten für Antidepressiva nur bei elf Prozent und für eine systematische Psychotherapie unter fünf Prozent. Die Gründe für diese massive Unterversorgung liegen wahrscheinlich in dem ungünstigen Zusammentreffen von Unkenntnis und Vorurteilen bei der Allgemeinbevölkerung und Versäumnissen in der nichtpsychiatrischen Praxis. Psychische Störungen werden von den Betroffenen häufig gar nicht mit Krankheit assoziiert, lange verdrängt oder schamhaft verschwiegen. Denn auch das ergab DEPRES: Europaweit hatten nur knapp 70 Prozent der behandlungsbedürftigen Personen ärztliche Hilfe gesucht – obwohl in etwa der Hälfte der Fälle die richtungweisenden Symptome bereits länger als zwei Jahre bestanden hatten. Höher noch als die Schwelle, sich ihrem Hausarzt zu offenbaren, ist die Barriere, einen Psychiater zu kontaktieren, der häufig immer noch als „Irrenarzt“ eingeschätzt wird. Aber auch Hausärzte meiden den Kontakt mit dem Psychiater. Eine Überweisungsnotwendigkeit werde von Allgemein- Mythos vom gewalttätigen psychisch Kranken entkräftet Die Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Kranker in der Allgemeinbevölkerung hängt auch mit der Vorstellung zusammen, daß diese Menschen unberechenbar und gewalttätig sind. Genährt werden diese Vorurteile unter anderem durch tendenziöse Berichte in den Medien. Beispiele aus der Vergangenheit sind die Attentate auf die Politiker Lafontaine und Schäuble. Eine Dokumentation und Analyse aller Gewalttaten psychisch Kranker zwischen den Jahren 1956 und 1965 durch Prof. Dr. med. Heinz Häfner (Mannheim) und Mitarbeiter ergab keinen wesentlichen Unter- A-2070 (22) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 33, 20. August 1999 schied zur geschlechts- und alterskorrelierten Allgemeinbevölkerung. Innerhalb der Gruppe psychisch Kranker war das Gewaltpotential bei paranoiden Schizophrenen am höchsten und bei den affektiv Erkrankten am niedrigsten. Opfer waren in rund 80 Prozent der Fälle Familienmitglieder und Intimpartner und in zweiter Linie Personen mit hohem öffentlichen Ansehen wie Politiker, aber auch Ärzte und Richter. Begünstigende Faktoren waren aggressives Verhalten vor Krankheitsausbruch, Alkoholmißbrauch während der Krankheit, Abbruch oder Fehlen einer Behandlung. bl-ki P O L I T I K MEDIZINREPORT ärzten in Deutschland nur in einem Prozent der Fälle gesehen, zitierte Prof. Dr. med. Josef B. Aldenhoff (Kiel) Daten aus der von der WHO initiierten „Allgemeinarztstudie“. Aldenhoff nimmt an, daß in der Hausarztpraxis psychische Störungen vielfach gar nicht erkannt werden. Diagnostische und therapeutische Kompetenz der Allgemeinärzte würde aber dringend gebraucht, ergänzte Prof. Dr. med. Mathias Berger (Freiburg), um als „Filter“ zum einen den Teil von Patienten mit leichten Depressionen oder Angststörungen, der nicht einer spezifischen nervenärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung bedarf, selbst adäquat zu betreuen und zum anderen innerhalb eines Netzwerks die schwerergradig Erkrankten zum Facharzt zu überweisen. Doch nicht nur Hausärzte sind nicht auf dem neuesten Wissensstand, sondern auch ein Teil der Fachärzte, hieß es auf dem Workshop. Anhand der Verordungszahlen lasse sich deutlich erkennen, daß an alten Verordnungsgewohnheiten festgehalten wird und moderne, zwar nicht besser wirksame, aber besser verträgliche Therapeutika sich nur schleppend im klinischen Alltag durchsetzen, machte Prof. Dr. med. Jürgen Fritze (Pulheim) auf das Manko aufmerksam. Verzögerter Fortschritt Dabei sei inzwischen durch zahlreiche Studien eindeutig wissenschaftlich belegt, daß beispielsweise die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder die sogenannten atypischen Neuroleptika die langfristige Prognose der Patienten deutlich verbesserten. Darüber hinaus könnten Folgekosten eingespart werden, so daß es sich auch volkswirtschaftlich rechne. Eine wesentliche Aufgabe in der Grundversorgung besteht auch darin, betroffenen Patienten und ihren Angehörigen, aber auch den (noch) psychisch Gesunden ein realistisches Bild zu den Behandlungsmöglichkeiten zu vermitteln. In einer von Prof. Dr. med. Otto Benkert (Mainz) initiierten repräsentativen Befragung reduzierte sich die Einschätzung psychi- Suizidgefährdete fallen durch das Gesundheitsnetz Ein noch immer unterschätztes Problem in der Gesundheitsversorgung ist die Suizidalität. Es sterben wahrscheinlich mehr Menschen durch eigene Hand als bei einem Verkehrsunfall. Nach WHO-Schätzungen liegt die Zahl der jährlichen Suizide weltweit bei einer Million. Dazu kommen noch etwa zehn bis 20 Millionen Suizidversuche. Das Risiko ist über alle Altersstufen verteilt. Eine Umfrage bei rund 10 000 Jugendlichen in der Schweiz ergab, daß bei etwa einem Viertel Suizidgedanken und bei 15 Prozent konkrete Pläne bestanden. Drei Prozent hatten bereits einen konkreten Versuch gemacht. Das Risiko steigt mit dem Alter. Auslöser sind neben Lebenskrisen und Alkoholmißbrauch vor allem – nicht oder unzureichend behandelte – psychische Erkrankungen. Man muß nach Ansicht von Prof. Dr. med. Josef B. Aldenhoff (Kiel) davon ausgehen, daß die diagnostischen und therapeutischen Fortschritte in der Psychiatrie suizidgefährdete Personen nur zum Teil erreichen. Darüber täuscht auch der seit etwa 20 Jahren in den alten und neuen Bundesländern gleichermaßen zu beobachtende Abwärtstrend der Suizidzahlen in Deutschland nicht hinweg. Als ein interessantes Phänomen bezeichnete es Prof. Dr. med. Heinz Häfner (Mannheim), daß heute in Deutschland steigende Arbeitslosigkeit im Gegensatz zur Zeit zwischen den beiden Weltkriegen nicht mehr mit einer Zunahme des Suizidrisikos assoziiert ist wie beispielsweise in Ländern, in denen der Verlust des Arbeitsplatzes existentielle Not für die Familien bedeutet. Ein funktionierendes Sozialsystem stellt demnach einen ganz wesentlichen Präventionsfaktor dar. bl-ki scher Erkrankungen auf die beiden Extremgruppen „Wahnsinn“ und „Befindlichkeitsstörung“. Dementsprechend wurden auch Psychopharmaka – meist mit Beruhigungsmitteln gleichgesetzt – vorrangig akzeptiert bei Wahnsymptomen und als Schutz der Allgemeinheit. Für seelische Erkrankungen werden sie als „süchtigmachend“ und „wesensverändernd“ weitgehend abgelehnt. Für sinnvoller werden Psychotherapie, Entspannungsübungen, Naturheilverfahren oder alternative Methoden angesehen. Die Präferenz des Normalbürgers für die Psychotherapie entspricht einer tiefsitzenden dualistischen Vorstellung. Seele und Leib werden noch immer als etwas Getrenntes angesehen. Das habe sich auch in der Berufspolitik widergespiegelt – biologische Psychiater und analytische Psychiater hätten sich lange Zeit nicht besonders gemocht, konstatierte Berger. Dies sei heute vorbei und dokumentiere sich auch darin, daß es seit 1992 nur Ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie gebe. Daß die beiden klassischen Behandlungsmethoden Psychopharmaka und Psychotherapie eng miteinander verzahnt sind, ist wissenschaftlich schon lange belegt. Besonders bei schweren Störungen reiche es keines- falls aus, nur die neurobiologische Imbalance zu korrigieren oder nur die zwischenmenschlichen/sozialen Korrelate, sondern man müsse multimodal vorgehen, betonte Berger. Wenn ein Patient Medikamente nicht akzeptiert, sollte man ihn auch darauf hinweisen, welche Chance er vergibt: Die Medikamentenwirkung tritt bereits nach vier bis sechs Wochen ein, der Effekt einer Psychotherapie dagegen erst nach etwa vier Monaten. Spezialisierung anstreben Für unerläßlich hält Berger eine Spezialisierung der Psychotherapeuten. Damit meinte er nicht hinsichtlich der Methode (Psychotherapie-Schulen hält er für relativ unsinnig), sondern in Hinblick auf die psychische Störung. Ein Arzt für Psychotherapie sollte seiner Meinung nach die Kompetenz erwerben, eines oder verschiedene der Hauptstörungsbilder wie Angst, Depression, Schizophrenie, Eßstörung, posttraumatisches Streßsyndrom, Abhängigkeitserkrankungen spezifisch behandeln zu können, und dabei die notwendigen Bausteine der anerkannten Verfahren – Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie – nutzen. Gabriele Blaeser-Kiel Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 33, 20. August 1999 (23) A-2071