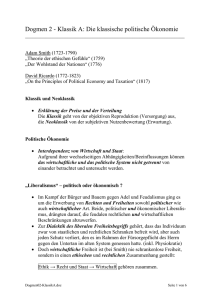

Etwas Ökonomie - karl

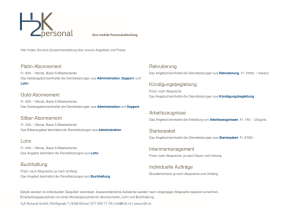

Werbung