alte heilkräuter - Amazon Web Services

Werbung

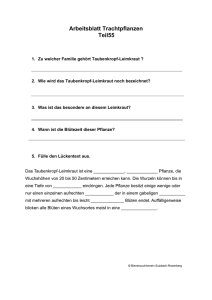

ALTE HEILKRÄUTER Text von Toni Potorhana / Auf Wiesen uml Feldern, in Wäldern und Auen, in Studt- und Bauern gürten wuchsen Pflanzen, deren Blüten, Blätter oder Wurzeln den Menschen und Tieren ihre Heilkräfte anbieten. Die Heilkräuterkünde ist so «lt wie die Menschheit. Während Jahrtausenden waren Heilkunde und Pflanzenkunde eng miteinander verknüpft. Botanik und Medizin tauschen uueh heule noch ihre Erfahrungen uns. Die ersten schriftlichen Zeugnisse rd e Pflauzenhcilkundo stammen von ägyptischen Priesteriirzten. Die Griechen und spiiter die Römer erweiterten die Kenntnis der heilenden Kräuter. Ilippokrutes, Theophrustos, bloskurldes, Plinius und Galen haben das Wissen ihrer Zeil schriftlich niedergelegt: ihre Werke galten bis lief in die Neuzeit hinein als unumstößlich; niemand wagte an der Autorität der Alten zu rütteln. Als der Buchdruck erfunden wur, erschienen in Europa Krimterbücher, deren Auflngczlffern nur \nn denen der Bibel ilbcrtroffcii wurden. Vor, während und mich der Zeit Karls des Großen waren die wichtigsten Träger der Heilkunde gewesen. Erhalten gcMönche die HeilkrÜutergarten, den Abt Gozhert im Hieben ist der Plan für einen Jahre 820 für das Kloster St. Gallen erstellen Heß, Im Bewußtsein des magischen Kräften Volkes waren die Pflanzen auch mit überirdischen, ausgestattet: ließ sich Liebe erwecken und Verhexung mit ihrer Hilfe von Mensch und Vieh verhindern; man konnte sich vor Tod und Verwundung in rd e Schlacht schützen; verschlossene Türen öffnen und verborgene Schlitze heben; man konnte alles, wenn man das Kraut zur richtigen Stunde pflückte und die richtige Zauberformel sprach. In unserer Zeit hat die pharmuzeutisehe Industrie aus den Kenntpflanznissen und Erfahrungen von Jahrhunderten, ja Jahrtausenden liche Präparate entwickelt. Die Wissenschaft spürt <;\m\ wirksamen Vergangenmagischen Stoffen nuch und befreit die Pflanzen von ihrer syntheheit. Längst ist es buch schon gelungen, gewisse Wirkstoffe auf tischem Weg herzustellen. Viele pflanzliche Wirkstoffe sind erforscht, andere nur ungenügend oder gar nicht. Bei manchen Pflanzen ist die Erkenntnis ihrer Heilkraft kaum weniger alt als die Geschichte der Menschheit; der Gebrauch ist weit verbreite und allgemein anerkannt. t Auch beute noch findet man diese Heilpflanzen in vielen Hausapotheken: es sind freundliche und gutmütige Helfer. D'w Kamille Nicht alles, was wir uls «Kamille» bezeichnen, ist Kamille. Der Botaniker unterscheidet zwei Gattungen, die in rd e großen Familie der Kompositen oder Korbblütler zwar nah miteinander verwandt, aber Systematik berücksichtigt doch so verschieden sind, daß dies in rd e 55 o ic U nu 11 g o n von Balz Baoehi lindert auch ullerlcy sclunertzen und nimpt hinweg die müde der gliedasselbige macht es luck, und was der. Wus spannet und getiinet ist, vertiertet ist, dasselbige linderts und erweyebts wiederumb.» Um die Hieronymus Bock, sagte einer der Väter rd e Botanik, duß Bleiche Zeit die Herren Doktoren ohne die Kamille nicht viel ausrichten könnten. gepflückten galten Kamillen ab besonders die an Joliauni Im Volk heilkräftig. Man glaubte uueh, duß Kamillenbüschel, die man in rd e Stube aufgehängt hübe, sich bewegen, wenn eine Hexe eintrete. Die getrockneten Blüten sind als Flores Chumomillae im Handel. Sie werden als Tee, Tinkturen und Kompressen verwendet. Das Kainillenöl wird heute auch synthetisch hergestellt. Die Kamille ist eines der volkstümlichsten Heilkräuter. Sie wirkt ausgesprochen mild, über liefgreifend. Sie hemmt Entzündungen, treibt Schweiß und Blähungen, löst Krämpfe, lindert Schmerzen, entspannt und beruhigt. Innerlich wird sie als Aufguß (nur anbrüllen, niemals kochen) bei Magen- und Darmstörungen verwendet, äußerlich für Kompressen, ZU Waschungen und Spülungen bei Entzündungen mancherlei Art. Das Johanniskraut Die Speeies Ilypericum officinalis in der Fumilic der llypericaccen oder Ilarthcugewächsc hat vielerlei volkstümliche Namen. Der hekannteste ist Johanniskraut: die Pflanze beginnt um Johannl zu blühen. Eine Legende erzählt indessen; «Als Johannes, der Lieblingsjünger Christi, trauernd unter dem Kreuz stund, sah er, daß das Blut des Gekreuzigten auf Pflanzen tropfte, die rings um das Kreuz blühten; Gläubigen uls er sammelte sie sorgfältig und schenkte sie frommen goldgelben Andenken an des Heilands Tod.» Tatsächlich enthalten die Blüten einen roten Saft, das Hyperinrot, und darum sind auch andere Namen der Pflanze wie Blutkruut, Herrgotlsblut und Christi Kreuzblut leicht zu verstehen. Bei Dioskurides beißt dus Gewiichs neben liyperikon mich Androsuimon, dus wörtlich übersetzt uls «Mannshlut» im deutschen Sprachbereich weiterlebt. In der Volksmedizin wird das Kraut bei Blutarmut verwendet. Auch der Teufel befaßte sich mit dem Johanniskraut: Als der leistete, Böse sah, wie wertvolle Dienste die Pflanze den Menschen Eigenheit der Art sind zerstach er wutentbrannt deren Blätter. Eine die vielen Oeldrüsen, die, wenn iiiuii das Blnlt gegen dus Licht hält, werden mußte. Darun ändert auch die Tutsuche nichts, daß die eine Gattung im deutschen Sprachgebrauch Kamille, die andere Hundskamille genannt wird. Die Unterscheidung wird nus der wissenschaftlichen Bezeichnung deutlich: Mutricaria für die eine. Antbemis für die lindere. Als Handrege) gilt: bei der Kamille ist der Blütenboden bohl, bei der Hundskamille nicht. Die Gattung Malriruria umfaßt etwa siebzig Arten, unter denen in diesem Zusammenhang die wichtigste Malricaria Chomomilla, die echte Kamille, ist. Der Gattungsbegriff deutet uuf die frühere Verwendung der Pflanze bei Frauenleiden hin; rd e Artbegriff besteht uns den zwei griechischen Wörtern chumui, niedrig, und melon, Apfel, bedeutet also "inen nah am Boden wachsenden Apfel. Tatsächlich erinnert der Geruch rd e frischen Kamillenblüte, wenn man sie zwischen den Fingern zerreibt, an den eines Apfels. Kr wird niemuuden verwundern, wenn Gegenden der Schweiz und Süddeutschman für diese Art in gewissen lunds Nomen wie Apfelkrhut UndvApfelblume hört. Die Knmille hat ihre Heimat ohne Zweifel in Süd- und Osteuropa uml im Vorderen Orient. In Mitteleuropa hat sie sich schon früh eingebürgert: sie gein "Vindonissa will hört also zu den Archüophylon. Bei man Kamiilensümcheu gefunden haben. Die Kamille wächst hei uns von rd e Ebene bis in die Alpentüler hinauf, im Wallis bis auf eine Höhe von 1700, in Graubünden von 2300 Meiern über Meer. Man findet sie auf Acckcrn und Getreidefeldern, in Weinbergen und au Schutthalden. In Butlern- und Familiengiirten wird sie oft ausgesät. In großen an. Man manchen Gegenden Europas baut man sie auch im erntet die frisch entfalteten Blütenköpfchen, die man an einem trockegrellen Sonne beschienenen Ort ausbreitet. Der nen, nicht von der aromatische Geruch rührt von einem ätherischen Oel her, das sich namentlich in den Blüten konzentriert. Im Altertum war die Pflanze unter dem Namen Chumacmclon bekannt. Dioskurides, Asklepias, Plinius und Galen rühmten deren Heilkraft. Sie empfahlen sie als Tecaufguß, für Umschläge und Bäder gegen Kopfweh, Leber-, Nieren- und Blasenleiden. Anderthalb Jahr- Alpen die großen Aerztc tausende später übernahmen diesseits rd e und Botaniker die Lehre. In einem im Jahr 1543 in Basel erschienenen Kraul erblich liest man: «Chamillcn wermen, machen subtil iinnil bringen sie verzeren. Wann man darvon trinckt oder darin badet, so den frawen jre zeit unnd treiben den harn und den stein. Sie vertreiben Reynigen wind, der kleinen därm. den schmertzen auch die bläst und lebersüchtigen. Chamillen die geelsüchligen und seind nützlich den Die Zitron en m clissc Ilypericum perforatum wie feine Nadelstiche erscheinen. Dus Synonym allerdings erreichte mit erklärt sich darum fast von selbst. Der Teufel Gegenteil, gerade was aus dem Pflanzennameu das seiner bösen Tat «Teufelsflucht», der seinerseits aus der bpätmittelalterlichen Bezeichnung «Fuga daemonum» entstanden ist, ersehen werden kann. Das Kraut, glaubte man, schütze vor den Anfechtungen des Teufels und Kräuterkundigen des 16. Jahrhunderts verkünseiner Gefolgschaft. Die deten, «daz man meynet, wo solichs kraut behalten würt, da kun rd e mög auch kein gespenst bleiben, und darumb heteuffcl nicht hin. reuchert man in ettlichen landen die kiudtbctterin dmnil, lassen es aber segnen uff unser Frawn uffurt tag und haben also ir kurtzweil damit». Ueber die Abscheu des Teufels gegen das Johanniskraut berichtet im Jahr 1685 ein Augenzeuge: Er sei zu einem Besessenen gerufen worden, und dieser habe ihm den Trank, in den Johanniskrautgeschlagen. In manchen Gegenden essenz gemischt war, aus der Hand steckte man gegen Blitzschlag Johanniskraut au die Fenster, sah man doch im Unwetter die Hand des Teufels. In der Schweiz kommen von den rund zweihundert JohanniskrautSpeeies ist eine bis zu 90 Zentimeter arten deren elf vor. Die offizinellc verzweigt. Die gegenständigen, hohe Staude, die sich nach oben sturk elliptisch-eiförmigen Blätter werden höchstens drei Zentimeter lang. Stengel ist zweikantig und Die Blüten stehen in Doldentrauben. Der hurt. Die Pflanze ist überall in unserem Land, von rd e Ebene bis in WegränHöhen von 1700 Metern verbreitet; sie wächst an Wald- und dern, an Bahndämmen und trockenen Hängen, zwischen locker stehendem Gesträuch und in lichten Wlildern, Gesammelt werden Blüten und Blütenknospen für Oel, die ganze blühende Pflanze für Tee. Die wirkgeringerer Menge, ätherisches samen Bestandteile sind Gerbstoff und, in Oel und Harz, indessen wurden diese und andere Wirkstoffe noch nicht genügend erforscht. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts schrieb der Regensburger Domherr und Naturkundige Konrad von Megenberg: «Daz kraut hat die art, daz eai duz herz sterkt und die leber, und rainigt die nieren und haut die gesweren und allermeist die grozen Teeaufguß aus Johannisunrainen gesweren.» In unserer Zeit wird rd e Gallenstauungen empfohlen; die kraut gegen träge Verdauung und Verdauungssäftc des MagenWirkstoffe regen die Abscheidung rd e Darm-Kanals, besonders die Gallcnahscheidung, an; sie hemmen Entzündungen und mildern Reize. Mit dem Johannisöl werden schlecht heilende Wunden und Verbrennungen behandelt. Das Heilmittel wird gewonnen, indem man Blüten und Blütenknospen in Olivenöl ansetzt, zwei Wochen an rd e Sonne stehen läßt und abfiltert. Neue Zürcher Zeitung vom 27.08.1966 «Melissen nent man mich Honigblum. Bey den Griechen würdt sie Melissophyllon oder Mcliphyllnn, zu Latein Apiaslru und Citrugo, in den Apotecken Melissa geheyßen. Dise minien über alle hat sie überkommen darumb das die Immen oder Bynen ein sondere lieb und beginl zu disem kraut haben und das honig durtmß saugen.» So schrieb Leonhart Fuchs in seinem Kräuterbuch. Er hat diese Erklärung wie viele andere von Autoren rd e Antike übernommen. Die Bezeichnung Melissophyllon findet man zum erstenmal bei Dioskurides; sie bedeutet wörtlich «Bienenblatt» und wird damit begründet, daß die Blüten die Bienen anziehen. Plinius rät, man müsse, damit die Bienen beim Stock bleiben, die Bienenstöcke mit Melissophyllum ausreiben. Columelhi, ein Zeitgenosse Scnecas und Verfasser mehrerer landwirtschaftlicher Lehrbücher, schreibt, man solle, wenn man die Bienenkönigin aus dem Schwärm holen wolle, die Hände mit Melissensaft einreiben, und Vergilius bekennt sich zur Ueberzcugung, es gebe, um Bienen anzulocken, kein wirksameres Mittel als Melissophyllum. Noch heute reiben in manchen Gegenden die Imker ihre Bienenstöcke mit Melisse oder andern stark riechenden Pflanzen aus, und noch immer pflanzt man in der Nähe von Bienenhäuschen Mclissenstöcke un, deren Blüten, wie jeder Bienenzüchter weiß, eine vortreffliche Bienenweide sind. Einer der heute noch gebrauchten volkstümlichen Namen ist deshalb auch Bienen- oder Immenkraut. Die Melisse ist, wie viele andere Heil- und Gewürzkräuter, eine Angehörige rd e Fumilic der Labiaten oder Lippenblütler. Ihre Heimut liegt vermutlich im östlichen Mittelmeergebiet, doch hat sie sich längst auch in der westlichen Hälfte verbreitet. Im Altertum wurde die Melisse außer als Bienenfutter als Heilpflanze bereits kultiviert. Dioskurides empfahl ihren Gebrauch, wenn man von Spinnen und Hunden oder von Skorpionen gebissen wurde. «Mclisscnsuft mit Honig vermischt ist ein vortreffliches Mittel gegen die Verdunkelung der Augen», lehrte Plinius. Die Araber brachten die Melissenkullur im 10. Jahrhundert nach Spanien. Mit den Mönchen kam neben vielen andern mediterranen Kräutern auch die Melisse über die Alpen. Die Pflanze ßiusuga (Bienensaug), von der die gelehrte Aeblissin Hildegard von Bingen schrieb, wenn man die Blätter esse, werde die Milz erwärmt, was wiederum das Herz fröhlich mache, ist ohne Zweifel die Melisse. Die alten Namen Herzkrant und Herztrost gehen auf diese vermeintliche Wirkung zurück. In der Signaturlehro ging man noch einen Schritt welter: da das Blatt herzförmig sei, helfe es bei allen Herzkrankheiten. Aus den Klostergärtcu wanderte die Melisse in die Bauern- und Bürgergärten, und auch heute noch findet man sie in vielen Kl aulergärten. In manchen Gegenden wird sie im großen angebaut. An einigen Orten des Tessins und des Wallis kommt sie auch verwildert vor. Die Melisse ist eine bis zu einem Meter hohe Staude mit langgestielten, grobgezähnteu Blättern und quirlförmig stehenden, unscheinbar weißlichen Blüten in den oberen Blattachseln. Dank einem ätherischen Oel strömen die Blätter einen angenehmen, Zitronenähnlichen Geruch aus, weshalb man die Pflanze präzisierend auch Zitronenmelisse nennt. Der Teeaufguß aus den getrockneten Blättern wirkt beruhigend und krampflösend. Er hilft bei Magen- und Darmbeschwerden und wird sogar in den neuesten Kräuterbüchern als Mittel gegen Melancholie gepriesen. Vielfach wird rd e Tee als Allheilmittel gerühmt. Von gleicher Wirkung ist der Melissengeist, den man als «Karmelitergeist» kennt: das Rezept geht auf die Karmcliterinnen zurück, welche das Heilmittel zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Paris einführten. Von diesem Melissengeist sagt Paracelsus, man könne sich mit dessen Hilfe gänzlich verjüngen. Die Salbei Die Familie der Lippenblütler oder Labiatac ist groß. In ihr gibt es eine Reibe von Arten, welche den Menschen seit alters als Heilund auch als Gewürzkräuter dienen. An der Spitze steht ohne Zweifel die Salbei, über die im 13. Jahrhundert an der Universität Salerno der Merkvers geprägt wurde: «Cur moriatur homo, cui Salvia crescit in horto? Contra mortis non est medicamen in hortis.» Was etwa heißt: «Wäre gegen den Tod ein Kraut gewachsen, wahrlich, es müßte Salbei sein.» Hieronymus Bock lehrte: «Unter allen Stauden ist kaum eyn gewächs über die Salbey, denn es dient artzten, koch, keller, armen und reichen.» Viele hundert Jahre vor ihm rühmte in seinem Lehrgedicht «Hortulus» der Mönch Walafridus Straho vom Kloster Reichenau: «An allererster Stelle steht leuchtend die Salbei, von lieblichem Duft und großer Kraft, nützlich als Heiltrank; die Menschen haben in vielen Krankheiten ihre Hilfe schon oft erfahren.» Bei Theophnit und Dioskurides wird die Pflanze unter dem Namen «elelisphakon» als Diureticum und blutstillendes Mittel genannt, und I'liniiis berichtet, sie werde von den Krüulcrkundigen seiner Zeit «Salviu» genannt. Allein schon der Name, der e h e u t eine ganze Gattung bezeichnet, deutet auf die Heilkraft des Krautes hin. Dia Gattung, die größte unter den Labialen, zählt rund 500 Arten. Die wichtigsto ist Sulvia officinulis, die Garten- oder Königssalbei. Sie vermag sich zu einem Halbstruuc h von stattlichem Wuchs zu entwickeln. Die LaubblUtter sind zum Teil winterhart, stehen an langen Stielen und sind von lUnglich-ciförmigcr bis schmal-elliptischer Gestalt. Die Sprosse sind filzig bchuurt. Die hellviolctten Blüten bilden eino Scheinquirle. Die gunze Pflanze strömt einen herb buleaniischen Duft aus. Gccrntct werden die Blätter, und zwar wenn die Pflanze zu blühen beginnt. Der wichtigste Wirkstoff ist ein ätherisches Oel; es wirkt in kleinen Dosen entzündungswidrig, vor allem auf die SchleimMagen- und häute, vermindert die Schweißabsonderung und linder t Darmstörungen. Trinkt man den Tee in zu großen Mengen, treten Schädigungen des Zentralnervensystems ein. Als Spül- und Gurgel-' mittcl tut Sullx'i bei Entzündungen der Mund- und Rachenhöhlen hervorragende Dienste. Von ihrer Heilkraft abgesehen, ist die Salbei ein liocliaromatisc'.ius Gewürz für mancherlei Gerichte. Am Rande sei bemerkt, daß unsere heimische Wiesensalbei die Konkurrenz der echten Salbei längst verloren hat. Die offizinellc Pflanze wächst wild an den dürren Kalkfelsen des Mittclmcers. Bei uns kommt sie in den südlichen Tälern Graubüudens, im Tcssin und im Rhonctal verwildert vor. Sie sollte in keinem Kräutergarten fehlen. Plinius empfahl die Salbei den Wanderern als Mittel gegen die Müdigkeit. Unter unserem Himmelsstrich legte man später Salbeiblätter in das Gebetbuch, um an ihnen riechen zu können, wenn sich während der Predigt rd e Schlaf ungebührlich bemerkbar machte, Die angebliche Kraft der Salbei, die Lebensgeister zu wecken, mußte dazu herhalten, duß die Pflanze den Göttern der Antike als Speise der Unsterblichkeit zugesprochen wurde. Die Sitte, drei mit Zaubersprüchen beschriebene Salbeiblätter zu essen, um sich vor Fieber und der Verfolgung durch böso Geister und Hexen zu schützen, hat sirh in vielen Gegenden Europas bis ins 18. Jahrhundert hinein erhalten. Merkwürdigerweise war die Salbei aber auch verrufen, Kröten und ähnliches Getier hervorzubringen, ja man behauptete, daß Blätter von einem Salbcistrauch, unter dem Kröten gehaust hätten, tödlich wirkten. Wahrscheinlich sah man zwischen den runzeligen wissenschaftlichen Namen Mcnlha aquatica und hat kühle Laubblätter; dio LaubblUtter der Roßminze, die dem Botaniker als Mentha longi- folia bekannt ist, sind unterscits mit einem weißlichen Filz bedeckt. In der heutigen Kräuterheilkunde sind zwei Species mit ihren zahlreichen Spielarten von Bedeutung. Dio eine ist die Pfefferminze, Mcntha piperita, so geheißen wegen ihres scharfen Geruchs, die andere dio Krauseminze, Mentha crispa, die ihren Namen von den ihr eigenen gekrausten Blättern erhalten hat. Die heutigen Kulturformcn rd e Pfefferminze sind das Produkt einer Kreuzung der Bachminze mit rd e n G r ü n e Roßminzo. Die erste Beschreibung, uus der sich mit Sicherheit die Pfefferminze erkennen läßt, stammt aus dem Jahr 2696 und wurde von dem Engländer Rujus verfiil.lt. Diese Pflanze war in Ilcrtfort entstanden. Von ihr sollen, wie man hört, sämtliche in Englund, Amerika und auf dem europäischen Kontinent gezogenen Pflanzen abstammen. Es wur auch ein Engländer, der schriftstellernde Pharmuzcut Dale aus Esscx, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf die heilkräftige Wirkung der Pfefferminze aufmerksam machte. Die englische Mitcham-Minze gilt seit etwa zweihundert Jahren als besonders aromatisch, Es kommt nicht von ungefähr, daß man die Pfefferminze bei uns auch Englischminzekraut nennt. Wichtigster Bestandteil der Pfefferminze ist ein ätherisches Oel und in ihm das Menthol. Reich im diesem Oel sind die Blätter, am reichsten kurz vor rd e Blüte. Die Blätter werden am Schatten getrocknet. Wie dio meisten andern ätherisches Oel enthaltenden Kräuter sollte die Droge nicht älter als ein Jahr sein. Man trinkt den Teeuufguß bei Störungen rd e Mugcu- und Dnrmlätigkeit, bei Blähungen und ungenügender Galleiiahsondcrung, Das Menthol wirkt desinfizierend, kratnpflösend und beruhigend. Der Wermut «Die vollen brüder helff.cn sich durmit, wenn sie nachts überflüssig dem Baccho gedient haben, gegen morgen ruffen sie den Wermutwein un, der sol die gestrig füll verdrucken.» So liest man bei Hieronymus llurk über eine der vielen Anwendungen des W Dioskurides hatte schon den «vollen Brüdern» des Altertums den Wermut empfohlen. Zu Beginn unseres Jahrhunderts, in einer Zeit also, d a die alten Heilkräuter in der Schulincdizin kein sonderlich hohes Ansehen genossen, sagte ein Pharmakologc: «Ich hübe in meinem mildes und unschädliches Beruhigungsmittel. Man empfiehlt sie bei allgemeiner Nervosität, bei nervösen Schlafstörungen und Herzbeschwerden. Der penetrante Geruch des Baldrianöls wirkt auf menschliche Nasen ausgesprochen unangenehm, dagegen zieht er die Katzen an, weshalb die Pflunzc auch Katzcnkraut heißt. Wie viele andere stark riechende Gewächse gult rd e Buldrinn einst als Mittcl, böse Geister, Teufel und Hexen uns Hof und Stull zu vertreiben. Ein Spruch sagt: «Bei Baldrian und Dill kann die II ex' nicht, wie sie will.» Niemand weiß genau, wie es zum Namen Buldrian gekommen ist. Im höchsten Grud unwahrscheinlich ist die Vermutung, der nordische Lichtgott Balder könnte mitgewirkt haben, Einige Sprachkundige leiten die deutsche Bezeichnung vom lateinischen Namen rd e Pflunzc, Valeriana, einer Wortschöpfung rd e Lateiner des Mittelalters, ab. «Valeriana» wird im allgemeinen auf valerc, gesund sein, sich Wohlbefinden, zurückgeführt; Hinweise auf einen römischen Arzt namens Valerianus oder auf die römische Kaiserin Vulcriunn, die durch «Ins Kraut von einer schweren Krankheit geheilt worden sein soll, können kaum ernstgenommen werden, Die Pfefferminze Salbeiblättern und der warzigen Krötenhaut eine gewisse Aehnlichkeit. Liebenswürdiger ist rd e alte Glaube über die Entstehung rd e Heilkraft rd e Salbei: Als die Heilig: Familie vor den Schergen des Herodes nach Aegypten floh, fand sie unter einem Salbeistrauch Schutz. Da sagte die Gottesmutter zur Salbei: «Von nun an bis ans gebe dir die Ende der Zeiten werden dich die Menschen lieben; ich Kraft, sie von jeder Krankheit zu heilen und sie vom Tode zu erretten, getan Salbei bis heute d r e ist Heilkraft Die hast.» so wie du es mir unbestritten geblieben,, wenn sie auch ihren Ruf als Wunderkraut eingebüßt hat. geschah, daß Hades, der Gott der Unterwelt, in Liebe zur Es Nymphe Minthe entbrannte. Seiner Gomahlin wollte solches nicht gefallen, und sie verwandelte, wie es bei den Göttern Griechenlands gang und gäbe war, die Nymphe in eine Pflanze. So kam die Minze zu ihrem Namen. Schon die Autoren des Altertums machten einen Unterschied zwischen den wild wachsenden Arten, die sie Mintha oder Minthe nannten, und den Zuchtformen, die bei ihnen Sisymbrion hießen. So zumindest lehren die Fachleute, fügen indessen fast im gleichen Atemzug hinzu, eine absolut sichere Bestimmung lasse sich nicht aufstellen. Gewiß ist, daß die Minze im östlichen Mitlclineergebiet schon früh kultiviert wurde. In Resten von Blunicngebiiulen in altägyptischen Gräbern will man nach genauen Untersuchungen Minzeblätter erkannt haben. Nach noch genaueren Untersuchungen will man sogar die Art festgestellt haben: Pfefferminze; sie hat ihre Heimat vermutlich in Ostasien. Unter den wild wachsenden Arten rd e Gattung Mcntha, die zur Familie der Labiaten gehört, kommen bei uns zwei Arten recht häufig vor, die Bachminze und die Roßminze. Beide findet man vorwiegend in Sumpfwiesen, Gräben und Auengehölzen. Die Bachminze trägt den ßjfeÄt*' Leben viele ältere Herren kennengelernt, die aus der Kombination von gutem Leben mit auskömmlich Tabak und Alkohol sich, .«inen chronischen Magenkalurrh gezüchtet hatten und, wenn .Ueser gar zu rebellisch sich zeigte, versuchten, im stillen Kämmerlein durch das Trinken von Wermuttee ihm hinzukommen, eine Therapie, die, wie ich ebenso erfahren konnte, bei sonst im wesentlichen- nicht weiter verändertem Lebenswandel als ebenso unschädlich wie unfruchtbar sich erwies.» Der Wermut ist wohl eine der ältesten Heilpflanzen; sie wurde bereits bei den Aegyptcrn, den Griechen und Römern gegen Störungen r e Verdauungsorgane gebraucht. Thcophrast berichtet, daß bei den d Schafen der Wermut die Galle ersetze. Ein Kräuterkundiger des 16. Jahrhunderts knüpft an diesen Aberglauben die boshafte Bemerkung, der Wermut sei «auch den bösen, zornigen und gallsüchtigen weibern ein überauß gute Artzney, die jhren leib mit stetigen zörnen und überlauffener Gallen kräneken und mancherley Krankheyt und Gefahr bringen, welche Mängel dann ohn sonderlichen großen kosten leichtlich köndten gewendet und hinweg genommen werden». Bei den Griechen hieß die Pflanze Absinthion und Artemisia; rd e eine Name bedeutet vielleicht unerfreulich oder untrinkbar, der andere geht auf die Göttin Artemis, die Beschützerin rd e Frauen, zurück, denn das Kraut ist nach Dioskurides «namentlich den Frauen gut». Der Baldrian «Gepulverisiert und getrunken treibt den Harn. Gekocht in Wasser und Wein tut desgleichen. Ist ein Theriaks wider Gift und Pestilenz. Für die Wurm im Bauch den Kindern geben. Reinigt die Augen, übergelegt. Zeucht die nach dem Bade ein Tüchlein genetzt und Hitze, Dämpf und Rauch nach dem Bad heraus. Ist gut denen so holdselig, eins und gefallen Macht seind. Glieder entzwei Bein und friedsam, wo zwei das Wasser aus einem Geschirr trinken. In den getrunken gemischt Man mag es auch Gesicht. behält das Wein und in die Augen thun. Macht schwitzen. Legt die Wehtagen der Glieder, getrunken gerieben. gut den bösen Luft der für damit Nüchtern ist Pestilenz.» Das sind die Ruhmestitel, die Otto Brunfels, erst Karthäusermönch, dann Theologe Luthers und Arzt und Pflanzenkundiger in Straßburg, dem Baldrian verleiht. Der Wermutsstrauch hat seine Heimat in rd e kleinasiatischen Mittelmeerregion oder nach andern Autoren in Sibirien. Diesseits der Alpen wurde er im 9. Jahrhundert unter dem Namen werimuota bereits angebaut. Die Herkunft des deutschen Namens ist unsicher. Die einen erklären ihn mit «Wurm» wegen der wurmwidrigen Wirkung rd e Pflanze, die andern mit «Wärme», denn rd e Tee warme den Bauch. Wild kommt das Gewächs in der Schweiz im Wallis und in Graubünden vor. Der Halbstrauch mit holzigem Grundstock treibt einen bis zu einem Meter hohen Blühstengel. Die Blüten sitzen in kugeligen Köpfchen, sind winzig klein und gelb. Blätter und Stengel sind dicht graufilzig behaart. Der Wermut, von den Botanikern Artemisia abtinthium genannt, enthält einen Bitterstoff und ätherisches Oel. Den Hauptbestandteil dieses Oels bildet das Thujon, das in größeren Dosen ein starkes Gift ist. Der Teeaufguß wirkt appetitanregend, er stärkt den Magen und fördert die Verdauung. Man soll ihn aber nur löffelweise trinken. Aus dem Kraut stellt man den bekannten Wermutwein her, der nur die Bitterstoffe enthält. Voll des giftigen Thujons ist der Wermutschnaps, der berüchtigte Absinth: der fortgesetzte Genuß führt zu Geistesstörungen und Verblödung. Herstellung und Ausschank von Absinth sind in unserem Land verboten, doch die «grüne Fee» schwebt dennoch über gewissen Gegenden. Der Baldrian ist eine ausdauernde, bis zu einem Meter hohe Staude, die in ganz Europa vorkommt. Wenn er auch Fluß- und Bachufer und moorige Wiesen bevorzugt, meidet er dessenungeachtet Wälder A u ß e r d e wird und Gebüsche von der Ebene bis ins Gebirge nicht. m die Pflanze auch angebaut. Die Laubblätter sind unpaarig gefiedert und setzen sich aus fünf bis elf Paaren lanzettlicher und gezähnter Fiederblättchen zusammen. Die doldigen Blütenstände besteben aus kleinen, hellrosarot gefärbten, röhrenförmigen Einzelblüten. Der Wurzelstock ist kurz und treibt meist unterirdische Ausläufer. AI« verwendbares Organ gelten e h e u t ausschließlich die unterirdischen Teile. Die Wirkstoffe sind noch nicht vollständig erforscht, doch dürfte in ihnen ein ätherisches Oel, das Oleum Valerianae, . eine wichtige Rolle spielen. Aus der frischen Wurzel wird die Baldriantinktur gewonnen. Aus rd e geschnittenen Droge bereitet man den Tee (in kaltem Wasser aufsetzen, zum Sieden bringen, wegstellen, ziehen lassen). Die ehemals lange Liste der Uebel, die mit Baldrian bekämpft werden können, ist im Verhältnis zu früher recht kurz geworden. Baldriantee und Baldriantropfen sind in den üblichen Dosen ein Neue Zürcher Zeitung vom 27.08.1966