Gefährdete Partner - Deutsches Ärzteblatt

Werbung

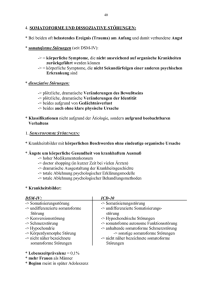

W I S S E N S C H A F T Störung stark ähneln, andererseits an der hohen Komorbidität mit anderen psychischen Störungen. Voraussetzung für jede psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung ist daher eine gründliche Diagnose. In den letzten Jahren sind dafür eine Reihe valider Selbstbeurteilungsverfahren und Interviewleitfäden entwickelt worden. Zu Beginn der Therapie muss der Patient über das Krankheitsbild aufgeklärt werden. Er sollte darüber informiert werden, dass es sich bei Dissoziationen um normale Wirkungen einer innerpsychischen Belastungsverarbeitung handelt. Außerdem muss er wissen, dass das Wiedererleben traumatischer Erfahrungen zur Behandlung zählt. Manchmal ist ein Patient auch erst therapiefähig, wenn die Symptome verringert sind. Zur Symptomreduktion eignen sich unter anderem Krankengymnastik, logopädische Therapie, kognitive Verfahren und Pharmakotherapie. Zuerst emotional stabilisieren „Zentral für die erste Therapiephase ist der Aufbau von Sicherheitserleben“, meint Dr. Monika Vogelsang von der Psychosomatischen Fachklinik Münchwies. Erst wenn der Patient emotional stabilisiert ist und sich physisch und psychisch sicher fühlt, können die eigentlichen Ursachen angegangen werden. Traumata sind häufig die Ursache, dennoch lässt sich von dissoziativen Symptomen nicht automatisch auf eine Traumatisierung schließen. Nach Vogelsang ist im weiteren Verlauf der Therapie darauf zu achten, dass Dissoziationen während der Therapiesitzungen frühzeitig erkannt und gestoppt werden und der Patient alternative Verhaltensweisen zum Rückzug in dissoziative Zustände einübt. In der zweiten Therapiephase werden dann mögliche Traumata explizit bearbeitet. „Dazu können verschiedene Verfahren eingesetzt werden, wie Konfrontation, kognitive Restrukturierung, therapeutische Gespräche, Hypnose oder psychodynamische Fokaltherapie“, sagt Priv.-Doz. Dr. med. Annegret Eckhardt-Henn vom Universitätsklinikum Mainz. Auch Eye PP Heft 8 August 2004 Deutsches Ärzteblatt Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) wurde mit wechselnden Erfolgen versucht. Ziel der Traumabearbeitung ist die Reintegration der abgespaltenen Erfahrungen. Zunächst kann mithilfe kreativer Verfahren der Patient dazu gebracht werden, Unsägliches zum Ausdruck zu bringen. Es wird danach angestrebt, dass er seine Erinnerungen ausspricht und Zugang zu verdrängten Erfahrungen gewinnt. Indem sie verbalisiert werden, gewinnt der Patient Kontrolle und Distanz. Das traumatische Geschehen wird weniger bedrohlich, und der Patient kann sein Abwehr- und Vermeidungsverhalten allmählich aufgeben und alternative Bewältigungsstrategien erlernen. „Oft gibt es Schwierigkeiten, die tatsächlich stattgefundene Traumatisierung festzustellen, weil die Erinnerungen der Patienten verzerrt sind“, weiß Priv.-Doz. Dr. Ursula Gast von der Medizinischen Hochschule Hannover. Bei diesem Problem habe sich die therapeutische Haltung bewährt: „Skeptisch zu glauben und empathisch zu zweifeln“. Die aktuellen psychotherapeutischen Behandlungskonzepte ähneln in vieler Hinsicht einer psychologischen Psychotherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung sowie der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Panikstörungen und Phobien. Vergleichsstudien zeigen, dass Psychotherapien wirksamer als Pharmakotherapien sind. „Besonders bewährt haben sich Expositionsansätze und kognitiv-narrative Umstrukturierung“, betont Prof. Dr. Peter Fiedler von der Universität Heidelberg. Er rät dazu, dissoziative Störungen in jedem Fall multimodal zu Dr. phil. Marion Sonnenmoser behandeln. Literatur 1. Eckhardt-Henn A: Dissoziative Störungen des Bewusstseins. Psychotherapeut 2004; 1: 55–66. 2. Vogelsang M: Verhaltenstherapie bei dissoziativen Störungen. Psychotherapeut 2004; 2: 139–147. 3. Eckhardt-Henn A, Hoffmann SO (Hrsg.): Dissoziative Bewusstseinsstörungen. Theorie, Symptomatik, Therapie. Stuttgart: Schattauer 2004. 4. Freyberger H, Stieglitz RD: Dissoziative Störungen. In: Berger M: Psychische Erkrankungen. München: Urban & Fischer 2004; 757–768. 5. Fiedler P: Dissoziative Störungen. Göttingen: Hogrefe 2002. 6. Fiedler P: Dissoziative Störungen und Konversion. Weinheim: Beltz 2001. PP Referiert Psychisch Kranke Gefährdete Partner D as Leben an der Seite psychisch Kranker ist meistens schwierig. Mit den Belastungen von Angehörigen und ihrem Risiko, selbst psychisch zu erkranken, haben sich drei Wissenschaftler vom Universitätsklinikum Leipzig beschäftigt. Sie befragten 151 Partner von Patienten mit Depressionen, Angsterkrankungen oder Schizophrenien. Es stellte sich heraus, dass die Partner, vor allem die weiblichen, ein erhöhtes Risiko haben, depressiv zu werden oder an mehreren psychischen Störungen zu erkranken. Der Anteil an Partnern, die an Depressionen, Angsterkrankungen und somatoformen Störungen litten, war gegenüber einer Referenzpopulation um 20 Prozent höher. Die Lebensqualität der Partner wird vor allem von der subjektiven Intensität des Beschwerdedrucks und vom Schweregrad der Erkrankung beeinträchtigt, wohingegen Art und Dauer der Erkrankung keine Rolle spielen. Weibliche Partner, die eine Mutterrolle einnehmen und einen internalen Attributionsstil aufweisen, entwickeln oft Schuldgefühle, Hilflosigkeit und Kontrollverlust, was Depressionen begünstigt. „Männliche Partner akzeptieren hingegen ein medizinisches Krankheitsmodell, übertragen die Verantwortung professionellen Helfern und halten eine größere emotionale Distanz“, sagen die Wissenschaftler. Dieses Verhalten wirkt protektiv und schützt die männlichen Partner vor Depressionen. Die Forscher plädieren für mehr Austauschmöglichkeiten und Aufklärung der ms Partner. Wilms HU, Wittmund B, Angermeyer M: Belastungen von Partnern psychisch Kranker. Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation 2003; 62: 171–182. Dr. phil. H.-U. Wilms, Dr. med. Bettina Wittmund, Prof. Dr. med. Matthias C. Angermeyer, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Universitätsklinikum Leipzig, Johannisallee 20, 04317 Leipzig 373