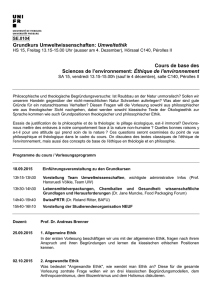

Zahlt Ethik sich langfristig aus?

Werbung

Essay Zahlt Ethik sich langfristig aus? Zum Verhältnis von Ethik und Gewin n / von Ulrich Thielemann Gewinn In der Ethik geht es um das richtige Handeln, um Gerechtigkeit, Fairness, Solidarität oder kurz: um Moral. Ethik ist die Reflexionstheorie der Moral. Klar dürfte auch sein, dass sowohl die Frage, was denn in konkreten Situationen das moralisch Richtige ist, ebenso wie diejenige, was denn überhaupt richtige Maßstäbe des Handelns sind, kontrovers ist. Ja, es ließe sich sogar sagen, dass Ethik der Inbegriff des Kontroversen ist. Denn worüber sollte man sich letztlich streiten als darüber, was ein falsches oder richtiges Handeln ist? Umso mehr muss es erstaunen, dass die Landschaft der Wirtschafts- und Unterneh- Dr. Ulrich Thielemann lehrt am Institut für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen. Sein Essay für unser Uni-Journal basiert auf einem Vortrag beim 4. Thüringentag für Philosophie am 28. Oktober 2000. Foto: privat mensethik im Folgenden konzentriere ich mich auf die Unternehmensethik zumindest in Deutschland weitgehend von einem einzigen Ansatz dominiert wird. Mit großer Selbstverständlichkeit wird dort nämlich Ethik als ein Erfolgsfaktor begriffen. Moral bringt Kapital (K. Leisinger) so lautet die allenthalben ausgegebene Parole. Diese Auffassung, die man als funktionalistisch charakterisieren kann, ist natürlich nicht neu. Neu ist allerdings, dass man meint, auf eine Rechtfertigung und Fundierung verzichten zu können. Zuweilen wird da zwar noch ein Fragezeichen hinter die Formel Mit Ethik zum Unternehmenserfolg? gesetzt. Denn es könnte ja vielleicht doch noch jemanden geben, der da anderer Auffassung ist. Doch letztlich möchte man endlich zur Sache kommen d. h. zum lukrativen Beratungsgeschäft. Wer möchte da meckern? Endlich wird Ethik auch in den Unternehmen praktisch. Szenenwechsel. Im Jahre 1961 wurde in den USA eine empirische Studie mit dem Titel How ethical are Businessmen? durchgeführt. Diese Studie wurde in den Jahren 1977 und 1987 wiederholt, diesmal in verschiedenen Ländern. In allen Studien wurde den Managern und Unternehmern das gleiche Statement vorgelegt: Sound ethics is good business in the long run. Right or wrong? Die Zustimmung lag im schlechtesten Fall bei 98 %. Eine der Studien hielt schlicht fest: general agreement. Eine solche Studie würde heute kaum anders ausfallen. Dass sich langfristiges Erfolgsstreben nicht nur langfristig bezahlt macht, sondern auch der Ethik diene, dies ist eine weitverbreitete und tiefverwurzelte Grundüberzeu- 16 gung, die oft vertreten, aber nur selten explizit thematisiert wird. Die eher rare Spezies des philosophisch-kritisch denkenden Wirtschaftsethikers muss hier allerdings doch ein paar Bedenken äußern. Wenn Ethik ein Instrument erfolgreicher Unternehmensführung ist wie andere auch, wie können wir dann so sicher sein, dass es sich hierbei tatsächlich um Ethik handelt? Verbirgt sich hinter dem Label Ethik tatsächlich das, was es verspricht oder nur scheinbar? Dies ist eine äußerst wichtige Frage, auch wenn man sich mit ihr rasch einmal als Spielverderber erweist. Denn nicht nur für Nussnougatcremes gilt: Nicht überall da, wo Ethik draufsteht, ist auch wirklich Ethik drinnen. Der mögliche Etikettenschwindel der Formel Ethik zahlt sich langfristig aus könnte in zweierlei Hinsicht bestehen. Erstens wäre zu fragen, ob es denn tatsächlich Ethik ist, also die Achtung der legitimen Rechte anderer, die sich da zugleich langfristig auszahlt. Möglicherweise zahlt sich ja nur der Schein von Ethik aus. Oder sie zahlt sich teilweise aus, aber nicht die Ethik in ihrem vollen, ihr gebührenden Umfang. Auf der Basis von Lug und Betrug oder bei schreiender Ungerechtigkeit lässt sich wohl kaum dauerhaft erfolgreich wirtschaften. Zweitens ließe sich fragen: Selbst wenn wir einmal annehmen, dass sich Ethik langfristig vollumfänglich auszahlt wie steht es mit dem Auszahlen selbst? Wenn Ethik sich langfristig auszahlt, dann wäre ja alles erlaubt, was die Gewinne steigert, und zwar nicht bloß kurzfristig, sondern langfristig, also dauerhaft und nachhaltig. Langfristige Gewinne sind bekanntlich höher als kurzfristige. Gewinnmaximierung, an und für sich, wäre damit als neutral, mithin als legitim einzustufen. Dieser Problemkontext kann hier nur gestreift werden. Ein Stichwort soll genügen: Wettbewerb ist ein Prozess schöpferischer Zerstörung (Josef A. Schumpeter). Er schafft und er vernichtet uno actu Arbeitsplätze. Er schafft Gewinner und damit unweigerlich Verlierer. Thats competition. Die damit angedeuteten internen Effekte des Marktverkehrs und des Wettbewerbs sind sicher nicht neutral. Ethik zahlt sich langfristig aus gehört zu denjenigen Behauptungen, die sich leicht aufstellen, aber nur schwer widerlegen lassen, was natürlich kein Beweis ihrer Richtigkeit ist. Ich muss mich auf die knappe Entfaltung des Schlüsselarguments beschränken. Dieses liefert nicht nur eine Erklärung dafür, dass es so erscheinen kann, dass sich Ethik langfristig auszahlt. Auch lässt sich mit seiner Hilfe die These der langfristigen Koinzidenz von Ethik und Erfolg (Gewinn) zumindest in ihrer Pauschalität und Grundsätzlichkeit klar widerlegen. Erstaunlich ist eigentlich, dass die Auffassung der langfristigen Vorteilhaftigkeit ethisch richtigen Verhaltens zwar in Wissenschaft und Praxis weit verbreitet ist, bislang jedoch niemand danach gefragt hat, warum sich Ethik denn langfristig und nicht etwa kurzfristig auszahlen soll. Die Antwort finden wir in der Stakeholder-Theorie. Die verbreitetste und überall verwendete Stakeholder-Definition stammt von dem Managementtheoretiker Robert E. Freeman: A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect, or is affected by, the achievement of a corporations purpose. Diese Definition liegt implizit auch der These zu Grunde, Ethik zahle sich langfristig aus. Auf den ersten Blick scheint es sich hierbei um eine genuin ethische Definition zu handeln. Stakeholder sind die vom unternehmerischen Handeln negativ Betroffenen (are affected by). Ihre legitimen Ansprüche könnten verletzt werden, und darum sind sie zu berücksichtigen. Im gleichen Atemzug sind Stakeholder jedoch auch diejenigen, die die Ziele der Unternehmung beeinflussen können (can affect), die also Macht haben und die man darum natürlich im eigenen Interesse berücksichtigen muss, weil sonst mit ihrem Widerstand zu rechnen ist. Wie passt beides zusammen? Nun, mit dem is affected by wird ebenfalls auf die Macht der Stakeholder abgestellt. Nur wird diese weiter gefasst, als der Unbedarfte vielleicht zunächst meinen könnte. Diejenigen, die vom unternehmerischen Handeln negativ betroffen sind, könnten ja und werden wahrscheinlicherweise zurückschlagen. Man könnte auch formulieren: Sie könnten langfristig zurückschlagen. Es ist also Vorsicht geboten im eigenen Interesse versteht sich. Mit dem Moment der negativen Betroffenheit (is affected by) wird also lediglich auf die latente Macht der Stakeholder abgestellt, nicht bloß auf ihre manifeste Macht (can affect). Das Langfristargument läuft also auf eine Ethik des Rechts des Stärkeren hinaus. Wer Macht hat, bekommt Recht. Wer einflusslos ist, dessen Ansprüche bleiben unberücksichtigt, auch wenn sie legitim sind. Dies lässt sich auch an den Standardbeispielen belegen, die zur Stützung der These, dass sich Ethik langfristig bezahlt mache, ins Feld geführt werden. Drei Beispiele: Wenn eine Unternehmung hier und jetzt etwas plant oder tut, das ihren guten Ruf gefährdet man denke an Brent Spar , dann droht ihr langfristig oder manchmal schon ziemlich bald Konsumentenabstinenz oder sogar ein Konsumentenboykott. Hier ist also die Macht der Konsumenten ausschlaggebend, ihre Kaufkraft nämlich. Sie könnten ja, wenn man ihre moralischen Präferenzen allzu sehr ignoriert, ihr Geld woanders ausgeben. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Dort, wo die Kaufkraft der Konsumenten nicht ausreicht, um ein Unternehmen zur Umkehr zu bewegen, dort Uni-Journal Jena 11/00 Essay zahlt sich Ethik auch nicht aus. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass die moralischen Verfehlungen nicht gravierend oder eindeutig genug dafür sind, dass Öffentlichkeit hergestellt würde, und für die Konsumenten somit wenig Hoffnung besteht, dass ihre Missbilligung qua Wechsel des Anbieters nicht verpufft. (Wer weiß schon, dass ein Boykott gegen Nestlé wegen der Werbung für Muttermilchersatzprodukte nach wie vor besteht. Doch will sich heute eine kritische Masse an Druck ausübenden Konsumenten nicht mehr so recht einstellen.) Wenn Unternehmungen ihren ethisch guten Ruf gefährden, dann kündigen die Mitarbeiter über kurz oder lang innerlich oder äußerlich. Ethische Skandale sind nicht gerade ein Aufsteller und Motivator. Wer möchte sich beispielsweise schon für eine ökologische Dreckschleuder engagieren oder für eine Firma, die in Korruptionsfälle verstrickt ist? Ergo sei Ethik ein Instrument dauerhaft erfolgreicher Unternehmensführung. Doch auch hier gibt Macht den Ausschlag die, zumeist implizite, Macht der Mitarbeiter, sich nicht so engagiert für die Firma bzw. für den Shareholder-Value einzusetzen, wie sie es eigentlich könnten. Und wenn der Arbeitsmarkt genügend angespannt ist, dann sind etwaige Bedenken schnell wieder vergessen. Wie schrieb noch Sloterdijk in der Kritik der zynischen Vernunft: Zwänge des Überlebens und Selbstbehauptungswünsche haben das aufgeklärte Bewusstsein gedemütigt. Es ist krank an dem Zwang, vorgefundene Verhältnisse, an denen es zweifelt, hinzunehmen, sich mit ihnen einzurichten und am Ende gar deren Geschäfte zu besorgen... Bei 2 000 Mark netto im Monat [heute wohl eher: 3 000] beginnt leise die Gegenaufklärung. Wir sehen, die Stakeholdertheorie setzt an bestandswichtigen, nicht an unproduktiven Stakeholdern (H. Kleinewefers) an, also an denjenigen, die man berücksichtigen muss, und das heißt: nach Maßgabe ihres Einflusspotenzials bzw. ihrer Macht berücksichtigen muss; und muss heißt: um des eigenen Vorteils willen. Dazu zählen natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ethik zahlt sich langfristig aus bedeutet diesbezüglich: Wer etwas tut, das den Gesetzgeber zur Änderung der Gesetzeslage provoziert, der riskiert, dass er morgen vor einer Investitionsruine steht. Abermals gilt: Macht ist hier entscheidend und die Gegenmacht der Firmen. Wer mit dem Abzug von Kapital und damit mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen drohen kann, für den ist dieser Zusammenhang weniger relevant. Ethik wird weniger wichtig. Auch wenn die Wirkungszusammenhänge äußerst komplex sind, so mögen diese Andeutungen doch genügen, um das funktionalistische Konzept von Unternehmensethik zumindest als Konzept zu widerlegen. Es läuft, wie gesagt, auf eine Ethik des Rechts des Stärkeren hinaus: Nicht legitime Rechte und gute Gründe gäben den Ausschlag, sondern die Macht der Beteiligten. Damit verletzt das Konzept den kategorischen Imperativ, der das Elementarprinzip aller Ethik ist: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als Uni-Journal Jena 11/00 in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. (Kant, I.: Grundlegung der Metaphysik der Sitten) Der tiefere Grund für die Möglichkeit der Popularität der instrumentalistischen These, über deren innere und äußere Konsequenzen sich die meisten ihrer Anhänger wohl nicht bewusst sind, ist vermutlich darin zu suchen, dass Ethik als ein Faktor begriffen und der da vorliegenden objektiven Welt zugeschlagen wird. Somit lassen sich Wirkungszusammenhänge zwischen dem Faktor Ethik und dem Unternehmenserfolg feststellen. Mit einem solchen objektivistischen Verständnis von Ethik steht man bereits mit einem Bein im Funktionalismus. Denn aus der Perspektive der Nutzenmaximierung bzw. der gewinnmaximierenden Unternehmung wird alles zum Faktor. Und alle Faktoren sind (erfolgs-)relevant; sie könnten ja den Unternehmenserfolg beeinflussen. (Die Managementtheorie spricht hier von Ganzheitlichkeit.) Dann gilt allerdings auch: Ob es sich dabei nun um harte oder weiche Faktoren handelt sie würden nach Maßgabe ihrer Erfolgsrelevanz berücksichtigt. Dem gegenüber ist festzuhalten, dass Ethik kein Faktor ist, sondern ein Urteil unser Urteil darüber, was das Richtige oder Falsche ist. Darum ist es strenggenommen von vorn herein verfehlt, Ethik empirisch messen und darauf aufbauend die Wirkungszusammenhänge zwischen Ethik und Gewinn feststellen zu wollen. Denn wir können ja erst im Diskurs herausfinden, ob es sich tatsächlich um Ethik, also um legitime oder ethisch gebotene Handlungsweisen, handelt. Jeder Messversuch kann mit der Frage konfrontiert werden: Was Du da misst, ist vielleicht ja ,Ethik, so wie Du sie verstehst. Ich bezweifele allerdings, dass die Normen, die Du vertrittst, ethisch wohl begründet sind. Warum fragst Du nicht die Stakeholder, wie sie die Sache sehen? Und warum begründest Du Deine Handlungsweise nicht ihnen gegenüber. Ob Dein Erfolgsstreben in jeder Hinsicht legitim ist, das kann sich doch erst in einem solchen Prozess der wechselseitigen argumentativen Begründung erweisen. In einem solchen diskursiven Verständnis, bei dem nach der Legitimität kontroverser Ansprüche gefragt wird, und nur so, könnte auch das Gewinnstreben zu seinem legitimen, allerdings begrenzten Recht kommen. Wer mir bis hierher gefolgt ist, der wird sich ja vielleicht fragen: Ist denn Gewinnstreben grundsätzlich illegitim? Dies ist es selbstverständlich nicht. Wie ist dann aber beides zusammenzubringen? Der Schlüssel hierzu liegt in der Unterscheidung zwischen Gewinn als Anspruch neben anderen und Gewinn als Maßgabe des Handelns. Letzteres entspricht einer Gewinnmaximierung ein Begriff, der zumeist allzu leichtfertig verwendet wird. Man muss sich allerdings über dessen Konsequenzen im Klaren sein. Bei einer Orientierung am Prinzip der Gewinnmaximierung würde alles daran gesetzt, dass die Gewinne so hoch wie möglich sind. Eine solche Orientierung aber lässt sich nicht legitimieren weil dann die durch das Gewinnstreben tangierten Ansprüche anderer Stakeholder nur nach Maßgabe ihrer Macht berücksichtigt würden und weil sich dann auch noch die Rechtfertigungsbemühungen für das Gewinnstreben auszahlen müssten, was offensichtlich absurd ist. Gewinnmaximierung entspricht einer prinzipiellen Voreingenommenheit für ein spezifisches Ziel, nämlich Gewinn. Gewinnmaximierung ist nicht rechtfertigungsfähig. Begrenztes Gewinn- und Einkommensstreben ist aber selbstverständlich ein legitimer Anspruch. Die Konflikte zwischen den verschiedenen Ansprüchen sind logischerweise nach ethischen Maßstäben aufzulösen, nicht nach Maßgabe wiederum des Gewinns. Es gilt das Primat der Ethik. In diesem Verständnis fragt man also nicht nach Wirkungszusammenhängen zwischen Ethik und Gewinn, sondern schlicht danach, ob das unternehmerische Handeln legitim ist oder eben nicht. Natürlich kann sich in einem solchen Stakeholder-Dialog auch herausstellen, dass die Ansprüche der Stakeholder unbegründet sind oder dass es unzumutbar wäre, ihnen zu genügen. Diese Frage stellt sich insbesondere angesichts der Sachzwänge des Wettbewerbs. Aber dies ist ein anderes Thema. Auch die Intuition, dass ein ethikbewusstes Management also ein solches, das den berechtigten Ansprüchen der Stakeholder Rechnung trägt, echtes Verständnis aufbringt und eher an der Sache als nur am Gewinn interessiert ist nicht vom Markt bestraft, sondern teilweise sogar belohnt wird, lässt sich mit dieser Sicht ein Stück weit bestätigen. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Paradoxie, wie Josef Wieland meint, sondern im Gegenteil darum, dass bestandswichtige Stakeholder wie Konsumenten und Mitarbeiter die Unternehmung gerade darum unterstützen, weil sie von ihrer Integrität und ihrem Verantwortungsbewusstsein überzeugt sind und auch sein können. Dabei muss natürlich vorausgesetzt werden, dass die Unternehmensleitung die legitimen Ansprüche der Stakeholder achtet, weil diese legitim sind und nicht weil sie damit Stakeholder-Support generieren kann. Dies macht nicht nur einen gesinnungsethischen Unterschied, sondern selbstverständlich auch einen Unterschied hinsichtlich der feststellbaren Folgen. Allerdings ist vor allzu großem Optimismus zu warnen. Hier ist nicht nur an die Zerstörungswirkungen des Wettbewerbs zu erinnern wer wettbewerbsfähig ist, kann sich auch mehr Ethik leisten; die Wettbewerbsverlierer haben das doppelte Nachsehen , sondern auch daran, dass die Erzeugung des Scheins der Legitimität des eigenen Handelns billiger ist und damit größere Wettbewerbsvorteile verspricht als die Unterordnung des eigenen Gewinnanspruchs unter ethische Maßstäbe. Überdies werden durch die These, dass ein genuin ethisches Engagement den Unternehmenserfolg ein Stück weit befördern kann, die oben dargelegten Argumente gegen den ethischen Funktionalismus nicht etwa hinfällig, sondern bestenfalls relativiert. Das Recht des Stärkeren für die ethische Vernunft auszugeben, ist der Inbegriff aller Ideologie. 17