Erkrankungen des Nervensystems die zur Behinderung führen können

Werbung

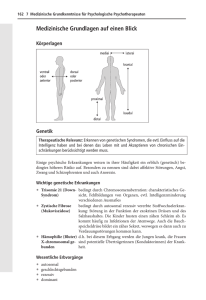

Erkrankungen des Nervensystems die zur Behinderung führen können Psychointellektuelle Entwicklungsstörungen Geistige Behinderung (verschiedenste Ursachen) Minimale zerebrale Dysfunktion Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems Hydrozephalus u. v. a. Infantile Zerebralparesen (= Behinderung) (unterschiedliche neurologische Krankheitsbilder) Stoffwechselerkrankungen mit Schädigung des Nervensystems Erkrankungen mit bekannter Ursache Erkrankungen mit unbekannter Ursache Leukodystrophien: fortschreitend, bek./unbek. Ursachen Erkrankungen von Muskeln und/oder ihren versorgenden Nerven primäre Erkrankungen der Muskulatur (z. T. + Herz-muskulatur!) Erkrankungen der Rückenmarksnerven sekundärer Muskelschwund Erkrankungen der peripheren Nerven Neurokutane Erkrankungen = „Phakomatosen“ Haut und Nervensystem betroffen (embryologischer Ursprung: „Ektoderm“) Gefäßerkrankungen des Nervensystems angeborene Gefäßanomalien Zirkulationsstörungen: z. B. Migräne Paroxysmale Erkrankungen Epilepsien = zerebrale Anfallsleiden epileptische Anfälle (z. B. Einzelereignis bei and. Erkr.) Fieberkrämpfe Entzündungen von Hirn, Hirnhäuten, Nerven Meningitis Enzephalitis und Myelitis Hirnabszesse immunologische und parainfektiöse Erkrankungen: z. B. multiple Sklerose Verletzungen des Nervensystems Schädel-Hirn-Trauma: z. B. Gehirnerschütterung Blutungen Tumoren des Nervensystems nach der Leukämie zweithäufigste bösartige Neubildung im Kindesalter Minimale zerebrale Dysfunktion = MCD Definition: - Sammelbezeichnung für unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten infolge kognitiver, motorischer, sprachlicher oder sozialer Entwicklungsstörungen bzw. Kombinationen daraus - unscharfe Grenze zum Normalen Symptome: - Alter: Kleinkinder, Schulkinder - motorische Besonderheiten: abnorme Bewegungsmuster (Einbeinhüpfen, Zeichnen etc.): ungeschickt, assoziierte Bewegungen etc. gestörte Organisation von Handlungsabläufen: visuomotorische Koordination , rhythmische Bewegungen nicht flüssig (Hampelmannsprung) - kognitive Störungen = Wahrnehmungsstörungen: Figur-Hintergrund-Beziehung - Aufmerksamkeitsstörungen: = „attention deficit disorder“; Aufmerksamkeit nur kurz auf ein Objekt lenkbar, starke psychomotorische Unruhe zur Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit - Teilleistungsstörungen, wie z. B. Legasthenie - Intelligenz kann normal sein Diagnostik - geeignete (!) Testverfahren vor Einleitung einer Therapie Therapie - ergotherapeutische Trainingsprogramme psychomotorische Trainingsprogramme psychologische Begleitung soziale Unterstützung der Familie medikamentöse Therapie: Methylphenidat nur selten unterstützend erforderlich! Infantile Zerebralparese („ICP“ oder „CP“) Definition: - Restschaden-Syndrom = „Residualsyndrom“ - bleibende motorische Behinderung - nicht fortschreitend, aber von Entwicklungsprozessen überlagert Ursachen: - prä- und perinatale Hirnschädigung = „frühkindlicher Hirnschaden“ - Schädigungsquellen: Frühgeburtlichkeit (Unreife), Gefäßverschlüsse, Infektionen, Anlagestörungen, Hirnblutungen - bei > 50 % bleibt Schädigungsmechanismus unbekannt! - oft multifaktoriell! Epidemiologie: - Prävalenz der ICP = 1 : 1000 Lebendgeborene - Frühgeborene mit Geburtsgewicht < 1500 g: 40 x häufiger ICP als bei Reifgeborenen Symptome: - Spastik = Muskelruhespannung (Muskeltonus) + Muskeleigenreflexe + Unfähigkeit zum koordinierten Gebrauch des Muskels (= Lähmung) - Dyskinesie = unwillkürlich wechselnder Muskeltonus von Agonisten und Antagonisten an einer Extremität unwillkürliche Bewegungen (sistieren im Schlaf) Dystonie langsam, wurmartig Rumpf + Extremit. - Athetose langsam, wurmartig nur Extremitäten Chorea schnell, ruckartig, unregelmäßig unterschiedliche weitere Teilleistungsstörungen, Defekte der Sinnesorgane, Anfallsleiden etc., je nach Schädigung Formen: - spastische Hemiparese: Lähmung einer Körperseite: Arm + Bein typisches Gangbild - spastische Tetraparese: Lähmung von Armen + Beinen (= 4 = tetra) oft schwere kpl. + geist. Behinderung Anfallsleiden, Mikrozephalie - spastische Diplegie: = beinbetonte Tetraparese typisches Gangbild - dyskinetische Zerebralparese: Dyskinesien im Vordergrund: z. B. Dysarthrie, oft reifgeborene Kinder mit O2-Mangel, geistige Leistungen oft unterschätzt wg. Automatismen, ständ. StreckBeugebewegungen - ataktische Zerebralparese: selten; Koordinationsstörungen im Vordergrund: gezielte Bewegungen schwierig, Sitzen, Gehen oder Stehen problematisch - nicht-klassifizierbare Zerebralparesen: z. B. „minimale Zerebralparese“: grob- und feinmotorische Ungeschicklichkeit besonders in Anforderungssituationen Diagnostik - Überwachung aller Früh- und Risikoneugeborenen, Ziel: Früherkennung motorischer Behind., Anfallsleiden etc. - regelmäßige entwicklungsneurologische Untersuchungen - bei Erkennung eines „CP“-Kindes: MRT, EEG, orthopädische Untersuchung Therapie - keine Heilung möglich - Frühförderung - Physiotherapie bei motorischen Störungen: nach Bobath, Vojta etc. Förderung normaler und Hemmung abnormer Bewegungsabläufe und Reflexe - Kinderneurologie: Medikamente bei Epilepsie - Orthopädie: Therapie von Fehlstellungen, Kontrakturen, Beinlängendifferenzen etc., evtl. Operation - Heilpädagogik - Logopädie Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen Störungen mit Beginn im Kindesalter Schlafstörungen Eßstörungen Störungen der Ausscheidungsfunktionen Bewegungsstereotypien Störungen des Sprechablaufes Tic-Störungen hyperkinetische Syndrome Störungen des Sozialverhaltens, aggressives Verhalten autistische Störungen Störungen des sozialen Kontakts kindheitsspezifische emotionale Störungen Häufige Bedingungen zur Förderung psychischer Störungen umschriebene Entwicklungsstörungen chronische Krankheiten Mißhandlung, Mißbrauch Störungen mit Beginn in der Adoleszenz streßbezogene neurotische, dissoziative und somatoforme Störungen Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren affektive Störungen und suizidale Handlungen schizophrene Psychosen Mißbrauch psychisch wirksamer Substanzen Autistische Störungen Definition: Störung der geistigen Interaktion mit der Umwelt, insbesondere Defekt der sozialen Wahrnehmung Epidemiologie: Prävalenz = 4 : 10.000 Kinder Erkrankungsformen: frühkindlicher Autismus Asperger-Syndrom Ursachen und Entstehung: nicht geklärt evtl. genetische Dispositionen + Verstärkung durch zusätzliche Schädigungen Symptome: 1. frühkindlicher Autismus: - vor dem 30. Lb.monat beginnend - Unfähigkeit zu reziproken sozialen Beziehungen - Kommunikation (sprachlich/nichtsprachlich) gestört - fehlender Blickkontakt - stereotype Verhaltensweisen, zwanghaftes Festhalten an Abläufen, Umgebungen etc. - affektive Erregung bei Hinderung am Gewohnten - eingeschränktes Spektrum an Interessen, Aktivitäten - sprachliche Entwicklung: Repertoir , Neologismen, Umkehr der Pronomina („ich“ „du“) - Automutilationen = Selbstverstümmelungen 2. Asperger-Syndrom - ab 4. Lb.jahr - leichterer Verlauf - begrenztes Einfühlungsvermögen/Distanz - Empfindungslosigkeit für Emotionen anderer - hohes Niveau der Sprachentwicklung - motorisch oft ungeschickt - typische Sonderinteressen mit Affektausbrüchen gegen deren Einschränkungen Therapie - - Elternberatung frühe Verhaltenstherapie: Training gegen Entwicklungsdefizite, Beeinflussung des überschießenden Verhaltens evtl. medikamentöse Unterstützung