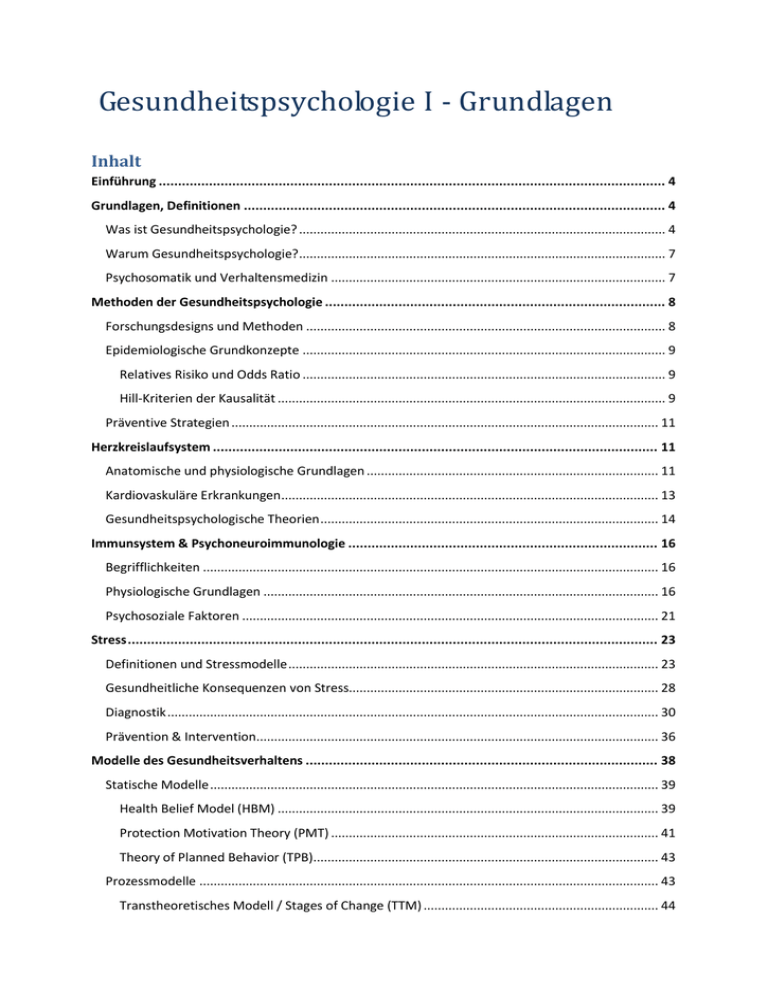

Methoden der Gesundheitspsychologie

Werbung