Erika Berghöfer - Franz Schubert Institut

Werbung

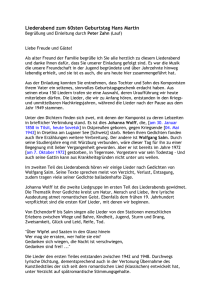

Winterreise im Sommer: Die internationale Schubert-Werkstatt Sie bestaunen Kirchen und Schlösser der Kaiserstadt, die Ruinen in Dürnstein, den Sonnenuntergang in Göttweig, die Orgel in Heiligenkreuz, auf der Franz Schubert spielte, und sie studieren alle: Das deutsche Lied, in Baden bei Wien, am dortigen Franz-SchubertInstitut. Der Gedanke, Akademien und Symposien, Meister- und Sommerkurse an landschaftlich reizvollen Plätzen abzuhalten, ist nicht neu. Neben Institutionen, die einen Sommer nicht überdauern, bestehen andere mit verehrungswürdigen Namen, die auf langjährige Erfahrung zurückblicken. Das „Franz-Schubert-Institut“, gegründet „zur musikalischen und wissenschaftlichen Pflege des deutschen Liedes“, erlebte im letzten Jahr die vierte Wiederholung seiner sechswöchigen Meisterkurse. Die besondere Idee dieses Seminars ist die Arbeit an der Verflechtung von Musik und Wort, dem tragenden Element des Liedes. Der Gründer und Leiter dieses Instituts ist ein junger Mann der Neuen Welt: Max Deen Larsen, geboren in Utah in den Vereinigten Staaten, Literaturwissenschaftler der Yale University, als Studienrat und Universitätslektor in Wien und Baden tätig, ein rettungslos in Österreich Verliebter, ein phantasievoller Träumer mit Überzeugungskraft --- und der genialen Sorglosigkeit von Menschen, die mit Wichtigerem als dem täglichen Leben beschäftigt sind. Dazu hat ihm die Natur nicht nur Züge verliehen, die seiner Stellung entsprechen --- er könnte, würde er seine zeitgemäße Brille gegen eine kleinere mit Nickelrand austauschen, den Doppelgänger des seligen Franz Schubert darstellen ---, sie hat ihn mit der Zähigkeit des Erfinders und der Beharrlichkeit des Bettlers ausgestattet, wohl weil alle anderen Gaben ihm nichts nützten, ohne das Talent, für seine Idee Geld aufzutreiben --„denn ewig ist die arme Kunst gezwungen, zu betteln von des Lebens Überfluss“. Dieser Satz der Grillparzerschen Sappho passt zu Franz Schubert so gut wie zu dem Gründer des Instituts, das seinen Namen trägt. Es waren zunächst die Dichter, die Deen Larsen nach Österreich lockten; allen voran Schnitzler, Doderer und Rilke, mit deren Werken er sich schon früh beschäftigte. Dazu hielt er, noch in Yale, Vorträge über deutsche Literatur für amerikanische Sänger. Es ging ihm seit eh und je darum, den Sinn des Wortes zu erklären, um das Verständnis zu erwecken --- nicht allein für ein Gedicht, auch für den geistigen Brückenschlag von Kontinent zu Kontinent. So bettelt er für die Pflege der Kunst in ihrer reinsten Form und darum, Begabte fördern zu können, nicht nach Gesetzes Vorschrift, sondern um ihrer und seiner Begeisterung willen. Beziehungen herzustellen zwischen Franz Schubert und Baden bei Wien, etwa nach dem Schema „Mozart – Salzburg“, erfordert einige Gedankenpirouetten. Schubert verbrachte eine einzige Nacht seines kurzen Lebens in Baden, die vom 3. auf den 4. Juni 1828, seinem Todesjahr. Er befand sich mit seinem Freund Franz Lachner, Münchens erstem Generalmusikdirektor, auf der Durchreise zum nahe gelegenen Stift Heiligenkreuz. Das Werk, das sie gemeinsam an der Orgel der dortigen Stiftskirche, am 4. Juni, aus der Taufe hoben, die vierhändige Orgelfuge D.952, hatte Schubert allerdings erst die Nacht zuvor im Gasthof „Zum Schwarzen Adler“ komponiert. Die wahren Zusammenhänge liegen tiefer, die Wasseradern sind feiner, und das Netz, das sie bilden, reicht über Meere und Kontinente. Robert Schumann schreibt, im Zusammenhang mit Schuberts Schaffen, von der „reizenden Landschaft um Wien . . . mit einem leisen, katholischen Weihrauch überzogen . . . wo gerade solche Werke geboren werden können“, und betont, „dass die Außenwelt, wie sie heute strahlt, morgen dunkelt, oft hineingreift in das Innere des Dichters und Musikers“. Eben dieses Hineingreifen der Außenwelt, selbst in das nachschöpferische Wirken der jungen Musiker, spürt man an diesem Ort mit allen Sinnen. Gewiss hat die Landschaft daran teil: die rebenbestandenen Hänge und Hügel, mit Burgruinen dekoriert, das gold und grün gestreifte Ackerland, umrändert von Akazienhainen, der junge Wein der Buschenschenken, wo der Oleander blüht, die Luft, ein Bouquet morbider Süße, aus dem man Blüten schmeckt und Harz und Schwefel, dazu das Kaisergelb des frisch gewaschenen Biedermeierstädtchens und endlich, obgleich kein analytischer Finger darauf passt: die Geister vieler, die hier lebten, wirkten, badeten und tranken, spielend ihr Glück versuchten, oder auch nur zum Sterben hergekommen sind. Das Franz-Schubert-Institut überschrieb seine diesjährige Arbeit mit einem Zitat Robert Schumanns: „Das Gedicht soll dem Sänger wie eine Braut im Arme liegen, frei, glücklich und ganz.“ Jedoch --- selbst die Bräute der Romantik, mögen sie nun „Ferne Geliebte“, „Schöne Müllerin“, „Mignon“ oder „Gretchen“ heißen, sind nicht immer schmiegund biegsam. Es bedarf mancher Mühe, sie in den Arm zu zwingen, ehe sie, frei und glücklich, eins werden mit dem Bräutigam. Teilnehmer an den Meisterkursen sind junge Sänger, Pianisten und Musikpädagogen, deren Muttersprache fast nie die deutsche ist. Viele kommen aus den USA, aus Kanada und England, auch eine Japanerin und eine Koreanerin waren im letzten Sommer dabei. Die Meisterklassen leiten Sänger und Pianisten der ersten Rangordnung, eine Palette schillernder Persönlichkeiten, jede von ihnen drei bis vier Tage im Großeinsatz, während erfahrene Stimmpädagogen und Schauspieler des Wiener Burgtheaters abwechselnd Beistand leisten. Daneben werden literatur- und kunstgeschichtliche Seminare abgehalten, Studienausflüge, „Schubertiaden“, Hauskonzerte, offizielle Konzerte, an denen alle Teilnehmer mitwirken, und schließlich das große Abschlusskonzert mit der Preisverteilung. Es sind bescheidene Geldpreise, die gleichwohl große Hoffnungen auslösen. Manche haben sich in Form von Bühnen- und Lehrverträgen bereits verwirklicht, auch den großen englischen Sängerwettbewerb, den „Kathleen-Ferrier-Award“ haben Absolventen des Franz-SchubertInstituts in den letzten Jahren gewonnen. Dennoch: ob mit ob ohne Preis, keiner von ihnen verlässt Baden, wie er es betreten hat. Alle erfahren hier eine Metamorphose. Sie kommen an: gut ausgebildet, gescheit, begabt, konzentriert auf ihr Instrument, ob Stimme oder Klavier, mit gesundem Selbstbewusstsein und dem Wunsch, ihr Können hier zu vervollkommnen. Dann stürzen Welten über sie herein, neu für sie, uralt im Kern. Verwirrung kommt auf, Befangenheit wird spürbar, nicht selten schlagen die Werke zurück, das längst erreicht Geglaubte entschwindet wieder, und oft dauert es lange, bis sie sich aus der Bestürzung befreien und das neue Alte umsetzen und auf ihre Weise formen können. Denn plötzlich erfahren sie, dass Begabung und technisches Können noch lange nicht alles sind, dass die Töne des Schliffs bedürfen wie die Diamanten, dass die Stelle, woraus das Beste wächst, oft hart am Zerreißpunkt liegt, dass manche Worte gar gesprochen werden müssen, um ihre Tiefe auszuloten, dass „dolce“ nicht „leise“ bedeutet, sondern „süß“, und „nicht schnell“ keinesfalls „langsam“. Sie müssen lernen, dass bewusstes Nuancieren den Zuhörer kalt lässt, dass es nutzlos ist, sich in äußerliche Interpretation zu flüchten, weil der Ausdruck von innen herkommen muss. Sie werden aufgefordert, weder andere noch sich selbst zu kopieren, neu zu sein, jedes Mal; sie sollen das Schlüsselwort zum Verständnis eines Satzes finden, eines ganzen Liedes, sie dürfen nicht gestikulieren mit den Händen, nicht den Takt schlagen mit den Füßen, keine Grimassen schneiden, müssen die Pausen füllen, die Spannung nicht verlieren und dennoch locker sein, gleichwohl niemals, nie, auch nicht in Katastrophenfällen, selbst wenn alles danebengeht, keinesfalls dem Publikum zeigen, wie schwer es ist, ein Lied zu singen. Manchmal hören sie es zum bitteren Trost, der Fortschritt beginne an der Pforte der Verzweiflung. Immer wieder wird ihnen eingehämmert, dass es das Lied nicht gäbe ohne das Wort, dass sich das Melos aus Gedanken und Gefühlen entwickelt, dass Sänger und Begleiter eins werden müssen im Lied. Sie dürfen sich nicht mit der oberflächlichen, meist nur poetisch klingenden Übersetzung der Liedtexte, wie die Klavierauszüge sie bieten, zufrieden geben. Beide müssen sie eine wörtliche Übersetzung erarbeiten, um zu verstehen, warum sie so und nicht anders phrasieren, und oft entdecken sie dabei die Magie des Wortes. Nicht allein die Klangschönheit, die in einem Wort wie „Waldeinsamkeit“ steckt, auch die Absonderlichkeit, dass das kleine Wörtchen „wohl“ auf hundertfache Weise übersetzt werden muss oder dass ein Wort wie „vielleicht“ die Stimmung eines ganzen Liedes beeinflussen kann. Sie treten den Kampf an gegen ihre eigene Zunge. Welten liegen zwischen dem deutsch und dem englisch ausgesprochenen „L“, von den Tücken der Diphthonge und Umlaute nicht zu reden, oder den zahlreichen Schattierungen der Vokale „E“ und „O“. „Jener Herr dort geht jetzt vom Sonnenhof fort“ --- um eine Ahnung des Problems zu geben. Auch um das rollende „R“ kämpfen viele, und haben sie’s endlich erübt, flattern sie so nachhaltig ihre Zungenspitze bei unbetonten Stellen, dass sie sich es wieder abgewöhnen und die Mitte finden müssen. Alle Regeln sind unzureichend. Das meiste prägt sich ein durch Hören und Wiederholen. Je länger sie hier arbeiten, desto größere, oft beklemmende Bedeutung gewinnen für sie die Hintergründe der Lieder. Manchmal sprechen sie es aus, dass sie sich selbst darin wiederfinden. Zum Erlebnis wird eine junge, blinde Sängerin aus Amerika. Sie hat eine Lerchenstimme und trägt ihr Nachschlagwerk im Kopf. Immer heiter, besteht sie darauf, alle Exkursionen mitzumachen, auch die Bildergalerien zu besuchen. Sie ist ständig am Sammeln von Wörtern, die in ihrer inneren Welt zu Bildern werden. Meistens haben sie viele Konsonanten und eine starke Klangfarbe, die, schließt man die Augen, beinahe sinnliche Kraft besitzt, wie: jetzt --- zittern --- flüstern --- bedauern --- brennen --Schmerz --- Sehnsucht --- schwindelt --- tastete ---, nicht „tasten“, sie betont, dass „tastete“ ihr lieber ist. Sie möchte den Zyklus „Frauen Liebe und Leben“ erarbeiten und beginnt mit dem letzten, dem Todeslied: „Nun hast du mir den ersten Schmerz getan“, singt es ohne Pose, versteinert, fertig, reif --- und die es hören, fragen sich betroffen, wie sie wohl das erste Lied singen mag: „Seit ich ihn gesehen, glaub’ ich blind zu sein.“ Mit der Interpretation desselben Zyklus’ hat eine andere Sängerin anfangs Schwierigkeiten. Sie liebt diese Lieder wohl im großen und ganzen, belächelt aber Hingabe und Opferbereitschaft jener Frau, findet sie antiquiert im Zeitalter von „woman’s lib“ --- und ist schließlich doch davon zu überzeugen, dass „Er, der Herrlichste von allen“, in jedem echten Frauenleben existiert, ob lang, ob kurz, doch ganz gewiss so lang die Erde steht. Nicht alle inneren Widerstände lassen sich im Gespräch beseitigen. Von großen Interpretinnen angeregt, besteht die Tendenz unter jungen Sängerinnen, heute Lieder zu singen, die für Männer geschrieben wurden, von „Winterreise“ bis zu „Schöne Müllerin“. (Bezeichnenderweise will kein Mann „Frauen Liebe und Leben“ singen.) Die Lieder leiden nur bedingt darunter, aber die Interpretinnen lernen auf diese Weise, dass auch Männer an der Liebe leiden können. Ein baumlanger, hochintelligenter Sänger aus den amerikanischen Südstaaten, dessen Stimme so dunkel ist wie seine Haut, nimmt zum zweiten Mal an den Meisterkursen des Franz-Schubert-Instituts teil. Er gehörte in diesem Jahr zu den wenigen Endpreisträgern der Metropolitan Opera Audition, jenem bundesweiten und bedeutendsten Sängerwettbewerb in den Vereinigten Staaten, wo nach zahlreichen Vorsingen, die sich über Monate erstrecken, unter Tausenden jungen Sängern eine Auslese getroffen wird. In Baden arbeitet er unter anderem mit großem Ernst an Schuberts „Geheimes“, jener leichtfüßigen Goethe-Dichtung aus dem „West-Östlichen Divan“, die mit den Worten beginnt: „Über meines Liebchens Äugeln stehn, stehn verwundert alle Leute.“ Als er von Goethes Beziehung zu der verheirateten Marianne von Willemer erfährt, in deren Haus er, Goethe, zu Gast war, und wie geheim es dort zugehen musste, eben mit Zeichen und „Äugeln“, um „die nächste süße Stunde zu verkünden“, ist er wie ausgewechselt, und tags darauf, im Konzert, singt er das Lied lächelnd und mit Augenzwinkern. Verändert klingt die gesunde, frische Stimme eines Tenors, der Schuberts „Leiermann“ singt. Er hat während der Arbeit mehr erfahren über den „wunderlichen Alten“, der mit leerem Teller, barfuß auf dem Eise seine Leier dreht, mehr als die Worte des Gedichts erzählen. Er hat die tragische Allegorie begriffen, die den Künstler am Ende dem Bettler zuführt und die beiden so eng miteinander verbindet, dass der betrogene Sänger dem Ärmsten der Armen das Letzte anbietet, das ihm selber blieb, seinen ganzen Schatz: seine Lieder. Ebendiese Lieder haben auch heute, im Geschäft, das mit der Kunst getrieben wird, keinen großen Stellenwert. Aber die Begeisterung, mit der die jungen Künstler die Lieder der Alten Welt in die Neue hinaustragen, wird sich nicht nur im Raum, sondern auch mit der Zeit fortpflanzen. Erika Berghöfer, aus Süddeutsche Zeitung, September 1981