Ausgewählte Drogen und Medikamente und deren Wirkung aufs

Werbung

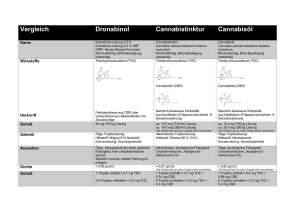

Ausgewählte Drogen und Medikamente und deren Wirkung aufs Nervensystem THC Vorkommen und Definition Tetrahydrocannabinol kommt ausschließlich im Hanf (Cannabis sativa) vor. Besonders reich an THC sind dabei die unbefruchteten weiblichen Blütenstände (ca. 6 bis 20 %), im Rest der Pflanze ist der Anteil weit geringer (knapp 1 %), in den Samen der Pflanze ist gar kein THC enthalten. Die Blätter nahe der Blüte enthalten ca. 5–6 %. Weibliche und männliche Pflanzen unterscheiden sich mehr oder weniger stark im Wirkstoffgehalt. Konsumformen Der Konsum kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Die üblichste Konsumform ist das Rauchen von Haschisch oder Marihuana pur oder gemischt mit Tabak. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Europa von Landarbeitern häufig „Knasterzigaretten“ aus Hanfbestandteilen geraucht, diese enthielten aber geringere Anteile an THC als heute vergleichbare Joints. Häufig wird THC-haltiges Material auch mit Hilfe speziellen Rauchzubehörs wie Bongs, Pfeifen, Wasserpfeifen geraucht oder mit dem Vaporizer verdampft und dann inhaliert. Daneben wird THC auch in Speisen und Getränken verarbeitet. Da THC lipophil ist, wird dieses häufig in fettreichen Nahrungsmitteln wie Milch, Kuchen, Muffins etc. verarbeitet. THC-haltige Nahrungsmittel wirken häufig stärker als die vergleichbare gerauchte Dosis, sind aber auch viel schlechter dosierbar und wirken erst mit bis zu vier Stunden Verzögerung. Dies ist besonders beim Autofahren zu berücksichtigen. Der Reinstoff THC ist auf Grund seines durch starke Lipophilie verursachten schlechten Lösungsverhaltens ohne Emulgator nicht intravenös applizierbar. Pharmakologie Der Wirkmechanismus der Cannabinoide ist in seiner Gesamtheit wenig verstanden. Bei der Wirkung von THC sind die Endocannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 entscheidend: Zentrale (das Gehirn betreffende) und periphere (auf den Körper wirkende) Effekte werden durch den CB1-Rezeptor vermittelt, der CB2-Rezeptor kommt nur in der Peripherie vor. Diese Bedeutung dieser Rezeptoren steht zunächst nicht im Zusammenhang mit THC, sie haben eine wichtige Funktion im Körper. Dass sie THC binden ist eher ein "Nebeneffekt": Anandamide sind körpereigene Substanzen, die wie Acetylcholin als Neurotransmitter in Synapsen fungieren und eben an diese Cannabinoidrezeptoren binden. Auf diese Weise wird in der Synapse eine Erregung übertragen. Aber auch THC bindet an diese Rezeptoren, sorgt also für eine unnatürlich erhöhte Reizübertragung in diesen Synapsen. Eben das bedingt die ZNS- Symptomatik wie Glücksgefühl und Entspannung sowie die den analgesierenden (schmerzlindernden) Effekt. Im Stammhirn, (=Gehirn minus Gross- und Kleinhirn) wo lebenswichtige Funktionen wie Atmung koordiniert werden, sind nur sehr wenige bis gar keine dieser Rezeptoren vorhanden, was darauf hinweisen könnte, dass diese Vorgänge von THC nicht direkt beeinflusst werden. Im Hippokampus, einem Bereich im Grosshirn, wo das Kurzzeitgedächtnis angesiedelt ist, finden sich hingegen sehr viele dieser Rezeptoren. Dort wird entschieden, ob eine Information wichtig ist und wie sie weiterverarbeitet wird, d.h. ob sie vergessen oder ins Langzeitgedächtnis gespeichert wird. Dies erklärt, weshalb THC einen bedeutenden Einfluss auf das Kurzzeitgedächtnis hat. Immunzellen besitzen CB-Rezeptoren, Cannabinoide haben also eine Wirkung auf das Immunsystem. Endocannabinoidrezeptoren befinden sich ferner in der Milz. In der Milz metabolisiert THC zu 11-OH(hydroxy)-THC, welches stärker psychoaktiv ist als THC. Die körperbezogenen Wirkungen werden durchaus auch zentral vermittelt. So entscheidet der Wachheitsgrad (Schlaf bzw. Narkose vs. Wachheit) mit über die Wirkung auf Atem- und Herzfrequenz. So wirkt THC auf narkotisierte Tiere in der Regel Herzfrequenzverlangsamend, während wache Tiere mit einer Pulserhöhung reagieren (ebenso auch der Mensch). Toxizität: Letale Dosis Die LD50 (die Menge, die bei einmaliger Gabe den Tod von 50 % der Versuchstiere zur Folge hat)bei der Maus beträgt 42 mg/kg Körpergewicht intravenös und 482 mg/kg bei oraler Verabreichung, beim Rhesusaffen tritt nach intravenöser Gabe von 128 mg/kg Körpergewicht der Tod durch Atemstillstand und Herzversagen ein. Der LD50-Wert wird am Menschen nicht ermittelt und lässt sich nicht verlässlich hochrechnen. Nimmt man in einer groben (und niedrig angesetzten) Schätzung, den potentiellen peroralen LD50-Wert für Menschen mit 150 mg/kg Körpergewicht an, dann würde eine 70 kg schwere Person nach oralem Akut-Konsum von 10,5 g THC mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% sterben. Diese Menge ist enthalten in rund 130 - 260 g eines Cannabisprodukts mit 4 - 8 % THC-Gehalt. Zu beachten ist jedoch, dass THC über den Darm erheblich schlechter resorbiert wird als über die Lunge. Nebenwirkung Akut: Nebenwirkungen und Wirkungen von THC überschneiden sich oft. Häufig treten leichte Übelkeit, Mundtrockenheit, Schwindel, Antriebslosigkeit und Heißhunger auf. Weiterhin kann es zum Verlust der zeitlichen, seltener und bei hohen Dosen auch der räumlichen und persönlichen Orientierung kommen. Vereinzelt wird Depersonalisation beobachtet. Sehr selten treten Halluzinationen auf. Sehr selten können schon geringe Mengen zu Angst- und Erregungszuständen sowie Bewegungsunfähigkeit führen, dies gilt besonders für den unbeabsichtigten und unerkannten Konsum, etwa wenn THC-haltige Speisen unwissentlich verzehrt werden. Chronisch: Bei chronischem (lange dauerndem) THC-Konsum können folgende Nebenwirkungen auftreten: THC kann auch bei moderatem Konsum latente (bereits vorhandene, versteckte) Psychosen auslösen. Langer chronischer Konsum kann sich negativ auf das Antriebs- und Erinnerungsvermögen auswirken. Wenn THC-haltige Pflanzenteile geraucht werden, kommen die üblichen Nebenwirkungen (das Nikotin ausgenommen) des Rauchens hinzu: Arteriosklerose, sowie ein deutliches erhöhtes Risiko von Herz- und Hirninfarkten, Mund-, Kehlkopf-, Lungen- und Blasenkrebs. Diese Nebenwirkungen sind aber der Konsumform und nicht dem nativen Wirkstoff THC zuzuordnen. Bei dem sehr verbreiteten Mischen mit Tabak kommen alle Gefahren der Nikotinsucht noch dazu. Es bestehen keine Hinweise, dass THC teratogen (fruchtschädigend) ist, trotzdem sollten Schwangere und Stillende auf den Konsum von THC verzichten, da Schäden am ungeborenen oder gestillten Kind nicht sicher ausgeschlossen sind. Medizinische Anwendung Halbsynthetisches THC, Dronabinol genannt, ist in Deutschland und anderen Staaten als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel (Handelsname „Marinol“) anwendbar bei Anorexie und Kachexie bei HIV- und AIDS-Patienten, sowie als Antiemetikum bei Übelkeit und Erbrechen unter Zytostatika- bzw. Bestrahlungstherapie im Rahmen einer Krebstherapie. Das vollsynthetische THC-Derivat Nabilon hat eine ähnliche Indikation. Außerdem befindet sich THC in der klinischen Erprobungsphase für die Behandlung von Glaukomen und Autoimmunerkrankungen, wie Multipler Sklerose, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Analoga in anderen Genussmitteln Das in der Schokolade enthaltene Anandamid dockt am selben Rezeptor an wie THC. Es hat eine sehr viel schwächere Wirkung als THC, ist aber dennoch aktiv. Marihuana, auch Marijuana, bezeichnet die getrockneten weiblichen Blütenstände der HanfPflanze mitsamt ihrem anhaftenden Harz, die als Droge konsumiert werden. Die allgemeinen Eigenschaften der Droge und die Rechtslage sind unter Cannabis beschrieben, die Eigenschaften der Pflanze unter Hanf. Eine weitere verbreitete Form dieser Droge ist das Haschisch. Der Wirkstoff ist Tetrahydrocannabinol (THC). Das (auch: der) Haschisch (arabisch Gras) besteht aus dem Harz der weiblichen Hanfpflanze und zählt zu den sogenannten „sanften“ psychoaktiven Drogen. Die allgemeinen Eigenschaften der Droge sind unter Cannabis beschrieben, die Eigenschaften der Pflanze unter Hanf. Haschisch wird meist geraucht (in Pfeifen oder Joints), aber auch in Speisen oder Getränken konsumiert. Reines Haschisch ist bei gleichem Ausgangsmaterial potenter als Marihuana. Das in Deutschland hauptsächlich verfügbare so genannte „Standard”-Haschisch (auch „Europlatte” genannt), ist meistens recht trocken und mittelbraun bis grün und enthält oft Streckmittel wie Sand, Staub, Fett, unpotente Pflanzenteile (Kräuter), Damiana oder (selten) Henna. Es ist daher in der Wirkung nicht wesentlich stärker als Marihuana. (Quellenangabe: http://de.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol (kursiv Gedrucktes von W.Buser) Alkohol Alkohol verändert in erster Linie die Stimmung. Dabei wirkt er in kleineren Dosen anregend, bei größeren Dosen eher hemmend. Der Trinkende fällt zunächst in einen euphorischen Zustand welcher bei weiterer Alkoholzufuhr in Ermüdung endet. Unter Alkoholeinfluss ist das Sichtfeld eingeschränkt und die Entfernungseinschätzung wird verzerrt. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen treten auf, lallende Sprache, zusammenhangslose Gespräche bis hin zum Blackout können Folgen von Alkoholkonsum sein. Allenfalls kommt es zu einer Alkoholvergiftung oder gar zum Tod. Bei regelmässiger Einnahme von Alkohol kann eine physische und psychische Abhängigkeit entstehen. In einem Vollrausch sterben um die 100.000 Gehirnzellen ab. Es kann zu Persönlichkeitsveränderungen und Wahnvorstellungen kommen. Alkohol wirkt auf viele, verschiedene Transmitter-Rezeptorarten an den Synapsen gleichzeitig. Alkohol sorgt in geringen Mengen für eine erhöhte Ausschüttung der Transmitter Dopamin, Serotonin und Endorphin aus den Synapsenbläschen. Diese Transmitter gehören zum Belohnungssystem (Glücksgefühle, etc. werden verstärkt.). Mit steigernder Menge kommt es jedoch zur Hemmung dieser Tranmitterausschüttung: Alkoholmoleküle binden an Rezeptoren und verändern so die Impulsübertragung zwischen den Nervenzellen. Synapsen können hemmend oder fördernd wirken. Der Alkohol verzerrt das natürliche Gleichgewicht von Förderung und Hemmung zugunsten der Hemmung, d.h. je mehr Alkohol, desto mehr Dämpfung. Die Gehirnleistungen nehmen so ab. Alkohol wirkt vor allem auf folgende zwei Rezeptorarten: Die Alkoholmoleküle binden einerseits an die Glutamatrezeptoren. So sind die Rezeptoren blockiert, Alkohol kann die Wirkung von Glutamat nicht nachahmen, entsprechend nimmt die Erregungsübertragung, für welche Glutamat verantwortlich ist, ab. Glutamat ist für die Aktivität im Gehirn zuständig, welche entsprechend abnimmt. Andererseits setzen sich die Alkoholmoleküle auch an den GABA-Rezeptoren fest. GABA ist für die Dämpfung der Gehirnaktivität zuständig. Hier wirken die Alkoholmoleküle anders: Sie ahmen den Transmitterstoff GABA nach, d.h. die Erregungsübertragung nimmt zu, also steigt die Dämpfung der Gehirnaktivität hierdurch (vgl. Succinylcholin zu Beginn). Bei regelmässigem Alkoholkonsum werden als Gegenreaktion vermehrt Glutamatrezeptoren gebildet. Die Unterversorgung dieser zusätzlichen Rezeptoren könnte die Krampfanfälle und Delirien bei Alkoholikern im Entzug erklären. Morphium Morphium bzw. Morphin kann aus dem Schlafmohn gewonnen werden. Es wird in der Medizin als eines der stärksten bekannten natürlichen Schmerzmittel eingesetzt. Verwendet wird es auch als Droge. Morphin wirkt im Zentralnervensystem hemmend an Opioidrezeptoren. Dadurch wird die Schmerzweiterleitung verhindert und das Schmerzempfinden des Patienten gesenkt. An die Opioidrezeptoren binden normalerweise körpereigenen Morphine (Endomorphine), u. a. als Stressantwort. Sie bewirken so beispielsweise eine natürliche Schmerzunterdrückung. Unerwünschte Nebenwirkungen können sein: Verstopfung, Atemstillstand, Übelkeit, Bewusstseinsstörungen, Abhängigkeit, Apathie Morphin unterdrückt den Hustenreiz (antitussive Wirkung); ein anderes Alkaloid des Opiums, Codein (chemisch gesehen Methylmorphin), wird daher als Wirkstoff gegen Husten eingesetzt. Zu Beginn der Morphintherapie kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen, da Morphin direkt auf das Brechzentrum im Hirnstamm wirkt. Nach einiger Zeit lässt diese Nebenwirkung meist nach. Einzig die Obstipation scheint keiner Gewöhnung zu unterliegen. Bei Schmerzpatienten und angemessener Dosierung des Morphins tritt die atemdepressive Wirkung in den Hintergrund, u. a. da der Schmerzreiz selbst die Atmung stimuliert. Eine Obstipation muss bei Langzeitanwendung von Morphinpräparaten fast immer durch die gleichzeitige Verordnung von Abführmitteln verhindert werden. Das Abhängigkeitssyndrom Ind der ICD-10-Klassifikation der Krankheiten der WHO findet sich nirgends die Kategorie „Sucht“. Bewusst wurde auf diesen oft abwertend benutzten Begriff verzichtet. Die Abhängigkeit von Stoffen wird als „Abhängigkeitssyndrom“ bezeichnet. Die WHO definiert ’’Abhängigkeit’’ als „einen seelischen, eventuell auch körperlichen Zustand, der dadurch charakterisiert ist, dass ein dringendes Verlangen oder unbezwingbares Bedürfnis besteht, sich die entsprechende Substanz fortgesetzt und periodisch zuzuführen.“ Ein ’’Syndrom’’ beschreibt dabei das gleichzeitige Vorliegen verschiedener Merkmale (Symptome) mit meist einheitlichen Ursachen bei unklarem Entwicklungsverlauf. Abhängigkeitssyndrom und Sucht Das Wort „Sucht“ (germ. suhti-, ahd. suht, suft, mhd. suht) ist nicht verwandt mit „suchen“. Es geht auf „siechen“ (ahd. siechen, mhd. siuchan) zurück, das Leiden an einer Krankheit. Im heutigen Sprachgebrauch ist das Adjektiv „siech“ (vergleiche auch engl. sick, ndl. ziek) nur noch regional gebräuchlich. Bereits 1888 definierte Meyers Konversationslexikon „Sucht“ als ein in der Medizin veraltetes Wort, das früher ganz allgemein Krankheit bedeutete, z. B. in Schwindsucht, Wassersucht, Fettsucht, Fallsucht, Gelbsucht. Diese historischen Krankheitsbezeichnungen beschrieben meist nur das auffälligste Symptom. Der Schwindsüchtige „schwindet dahin“, im Wassersüchtigen sammelt sich Wasser, der Fettsüchtige ist zu fett, der Gelbsüchtige verfärbt sich gelb, der Trunksüchtige trinkt zu viel. Nach heutigem medizinischen Wissensstand sind diese Begriffe veraltet. Sie wurden durch genauere Begriffe abgelöst. Der moderne Suchtbegriff im Sinne von Abhängigkeit bildete sich erst im 20. Jahrhundert. Anfänglich bezog er sich nur auf die Trunksucht, den Alkoholismus. Später wurden auch andere Abhängigkeiten als Sucht bezeichnet, wobei sich auch dort die Krankheitsbezeichnung auf das Suchtmittel bezieht, beispielsweise Nikotinsucht. Abgrenzung zu nicht-stofflicher Abhängigkeit In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Abhängigkeitsbegriff auf andere zwanghafte Ersatzhandlungen erweitert. Patienten können dabei ihrem Suchtverhalten ähnlich ausgeliefert sein wie Substanzabhängige. Diese Verhaltenssüchte werden – in immer neuen Varianten – nach der jeweiligen Handlung benannt: Spielsucht, Sexsucht, Arbeitssucht, Kaufsucht, Esssucht, Internetsucht, Sportsucht, etc. Auch die umgangssprachlichen Bezeichnungen einiger Essstörungen enthalten den Wortbestandteil „Sucht“, wie etwa EssBrech-Sucht (Bulimia nervosa) oder Magersucht (Anorexia nervosa). Damit werden allerdings auch wieder nur, wie im Mittelalter, geradezu volksetymologisch augenscheinliche, für vom Laien als typisch und krankhaft erachtete Kennzeichen zum Anlass für Wortzusammensetzungen mit -sucht genommen Den sogenannten stoffgebundenen Abhängigkeiten kommt dabei eine repräsentative Bedeutung zu. Sie veranschaulichen in drastischer, aber zugleich auch einschränkender Weise eine Erscheinung, der man auf fast allen Gebieten des menschlichen Erlebens und Verhaltens begegnen kann. Ob Arbeiten, Sammeln, Kaufen, Spielen, Essen oder Sexualität – fast jede Form menschlichen Interesses kann sich zu einer Abhängigkeit steigern, der Krankheitswert zukommt (=nicht-stoffgebundene Abhängigkeit). Diese umgangssprachlich als „Süchte“ bezeichneten Syndrome („Spielsucht“, „Ess-BrechSucht“, „Mondsucht“) werden nicht als Abhängigkeitssyndrom bezeichnet. Man spricht von Verhaltensabhängigkeiten; übermäßig ausgeprägte Persönlichkeitseigenschaften wie Machtstreben oder Bindungsbedürfnis werden als Bestandteil von Persönlichkeitsstörungen angesehen.