Quelle 3

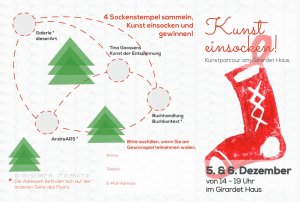

Werbung