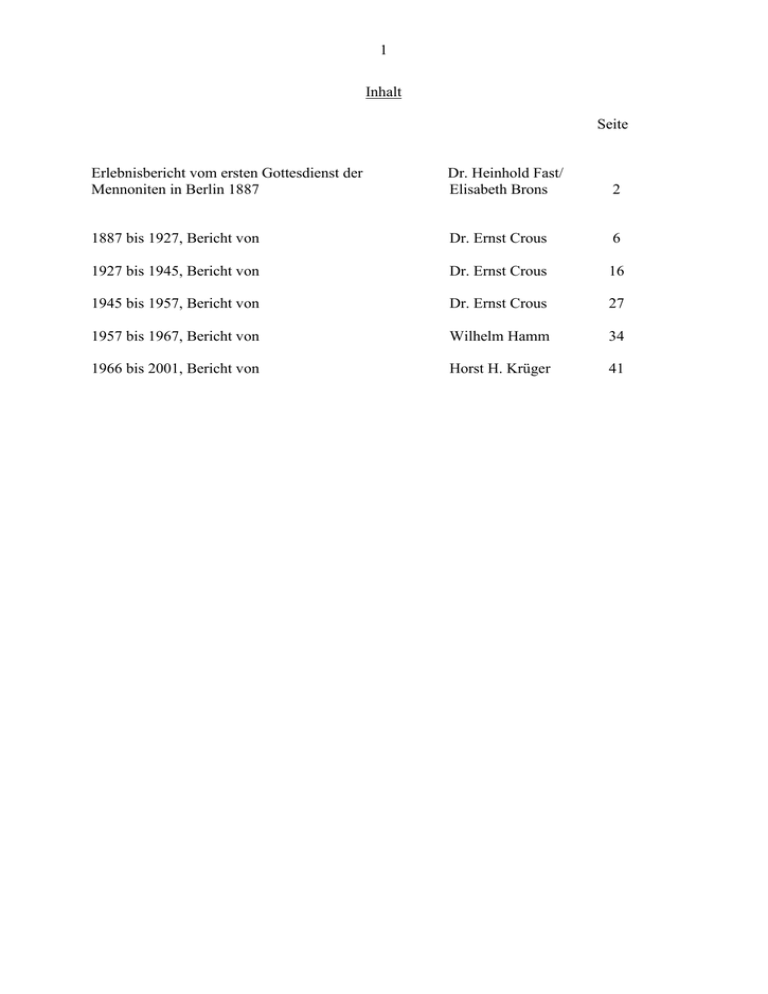

Inhalt - Berliner Mennoniten

Werbung