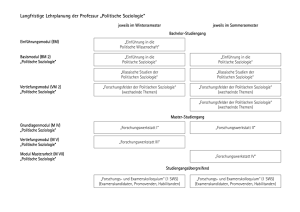

Zwei zentrale Begriffe der Soziologie: Struktur und Funktion

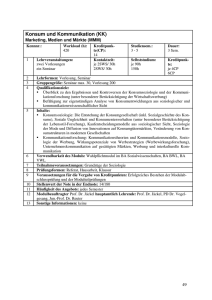

Werbung