Qualitätsdebatte in der Sozialarbeit

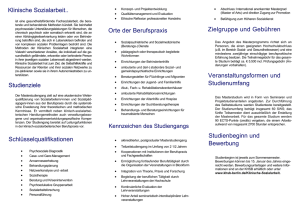

Werbung