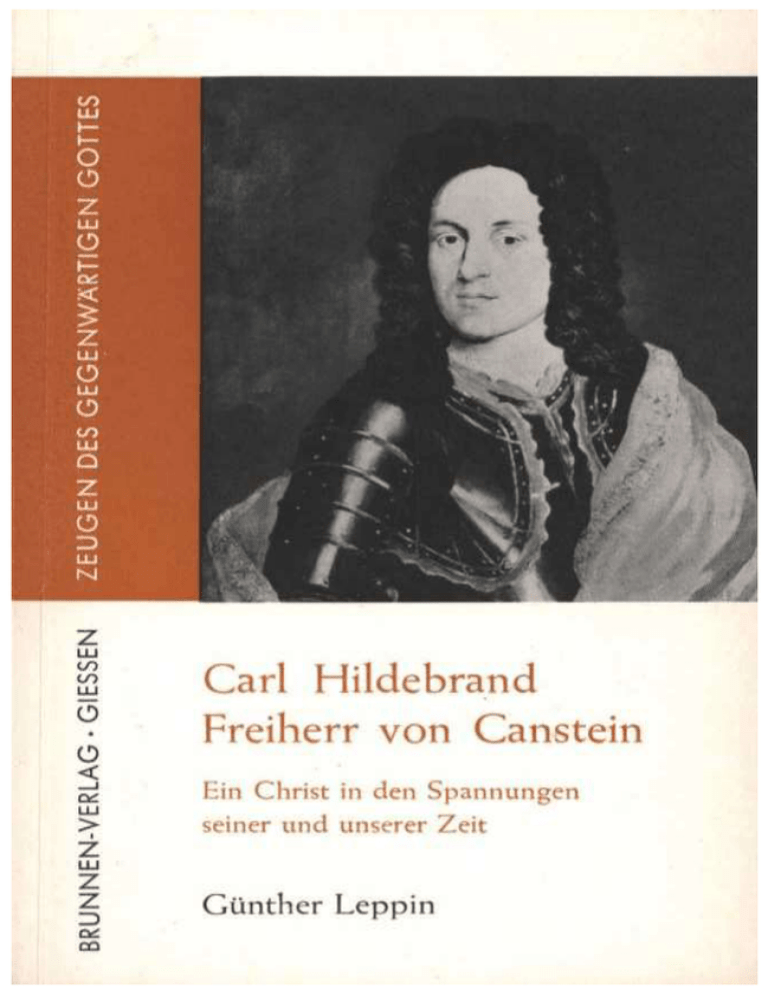

Carl Hildebrand Freiherr von Canstein

Werbung