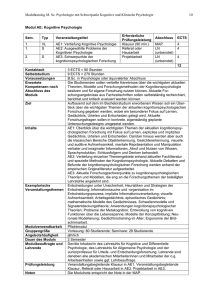

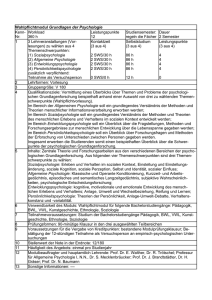

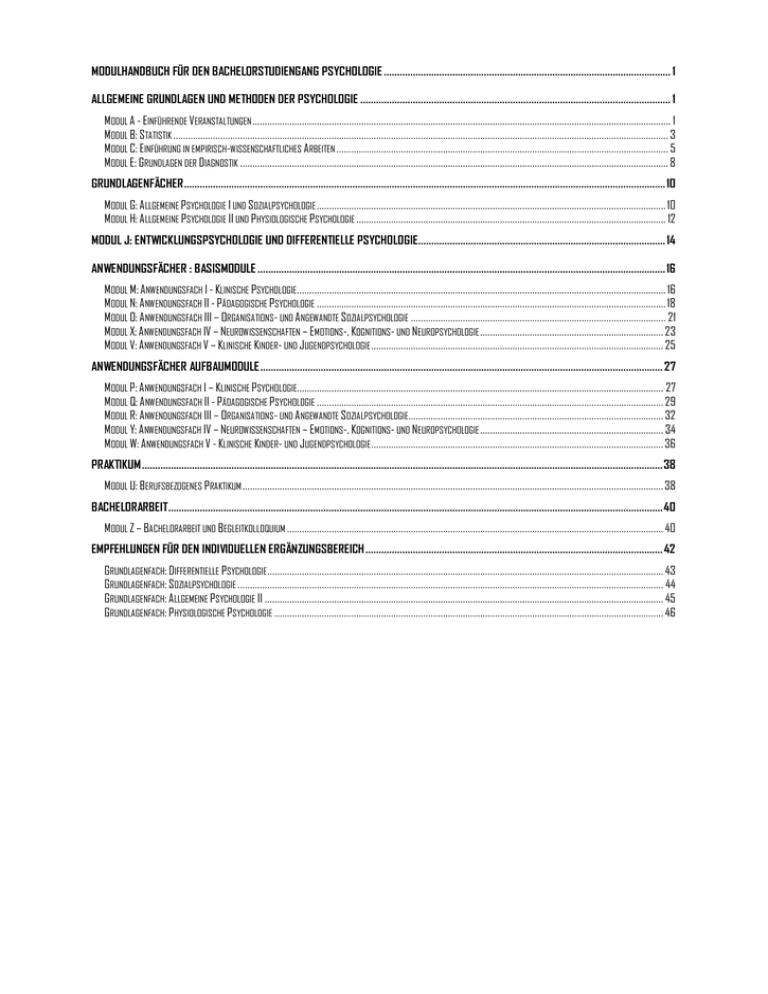

Modulhandbuch - Universität Bielefeld

Werbung