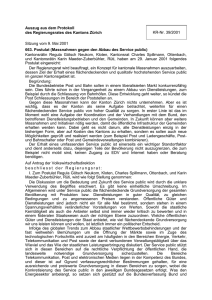

Botschaft an den Grossen Rat

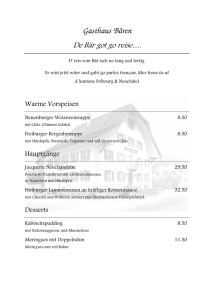

Werbung