Die Rituell-Archetypische Ebene

Werbung

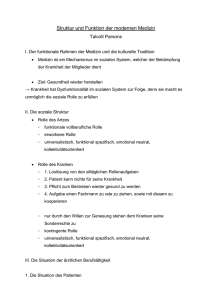

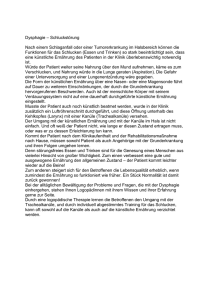

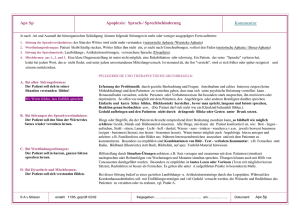

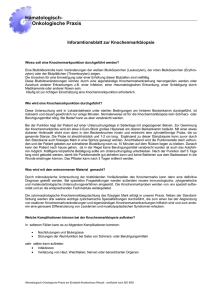

Die Rituell-Archetypische Ebene in der Arzt-Patienten-Beziehung Ein in Theorie und Praxis wenig beachteter Aspekt der Arzt-Patienten-Beziehung, ein vernachlässigtes Konzept in der Ausbildung in Psychosomatischer Medizin? Otto Hofer-Moser A) Einleitung Die Ausgangssituation: In der Arbeit als Balint-Gruppenleiter obliegt mir im Sinne des Begründers M. Balint die Aufgabe, den teilnehmenden KollegInnen zu helfen, ihre Sachkompetenz in Richtung Beziehungskompetenz zu erweitern. In der „Patienten bezogenen Supervision“ , wie die Balintgruppen neutraler in der Psy-Diplom-Ausbildung genannt werden, wird diese Zielsetzung um die Aneignung eines differenzierten Verständnisses des biopsychosozialen Modells und den realistischen Möglichkeiten seiner Umsetzung erweitert. Der Großteil der TeilnehmerInnen ist in der Regel gerade dabei, ihren/seinen Turnus in einer der Landeskrankenanstalten zu absolvieren. Wenn man am Beginn solcher Kurse die TeilnehmerInnen danach befragt, was in ihrem derzeitigen beruflichen Umfeld sie denn vor allem emotional bewegt und z.B. über ihre Arbeitszeit hinaus innerlich beschäftigt, dann werden von ihnen in erster Linie der immense Zeitdruck, die häufige „Degradierung“ zu „Zettelschreiber“, die objektivierende Ausrichtung des modernen Medizinbetriebes und Reste autoritären Medizinergehabes, denen sie im noch immer begegnen würden, genannt. Und sie wollen, wie ich meine zu recht, zunächst in diesen Anliegen und Problemstellungen von mir als Leiter wahr- und ernstgenommen werden, bevor der Focus auf die Arzt-Patienten-Beziehung (APB) selbst gelegt werden kann. Zumal sie in ihrer Rolle und Funktion innerhalb der Krankenhaushierarchie wenig Gelegenheit zu - im Sinne des biopsychosozialen Modells umfassender selbstverantwortlicher Gestaltung von Arzt-Patienten-Beziehungen vorfinden. Es kommt eher zu einer Aneinanderreihung von Arzt-Patienten-Begegnungen, in denen sie hauptsächlich die Rolle des empathisch Zuhörenden einnehmen. Dadurch erleben sie sich bewusst und unbewusst weitgehend in Identifikation mit dem Patienten und dessen Situation als Leidenden innerhalb unseres Gesundheits- und Krankenhauswesens, und nicht so sehr als „vollwertiges“ Gegenüber in einer Arzt-Patienten-Dyade, wie dies für den stationsführenden Kollegen, für einen Facharzt-Kollegen oder einem Arzt für Allgemeinmedizin selbstverständlich ist. (Psychodynamisch gesehen kann dies eine mehr oder weniger komplexe, nicht leicht zu reflektierende „Dreiecksgeschichte“ konstellieren!) Und so überrascht es dann auch nicht, wenn bei Einengung der Eingangsfrage auf die APB hin (also was sie bei den Supervisionstreffen vor allem in Bezug auf diese lernen wollen) als Zielvorstellung eine Kompetenzsteigerung im empathischen Zugang zum Erleben des Patienten, im partnerschaftlichen Umgang mit ihm und in der adäquaten Berücksichtigung des sozialen Umfeldes genannt wird. Das ist also verkürzt formuliert die Ausgangssituation, wie sie sich mir in meiner Leiterfunktion zu Beginn der Patienten bezogenen Supervision im Rahmen der Ausbildung in psychosozialer und psychosomatischer Medizin darstellt. Daraus ergibt sich die Frage, welche theoretisch fundierten und praxisnahen Konzepte unter den o.g. Rahmenbedingungen im Verlauf von nur vier Semestern geeignet sind, die angestrebte biopsychosoziale Kompetenzsteigerung zu fördern. Im vorliegenden Beitrag möchte ich schwerpunktmäßig ein 1 Konzept vorstellen, bzw. in speziellen Aspekten differenziert ausführen, das vor allem einer Steigerung der Beziehungskompetenz innerhalb der APB dienlich sein kann. Das Finke-Modell der Beziehungsebenen: Wenn ich mich als Arzt über die reine Expertenebene hinaus auf das subjektive Erleben meiner Patienten tatsächlich einlasse, konstelliert sich die ganz individuelle Arzt-PatientenBeziehung1. Um nun in diesem entstehenden, mehr oder weniger komplexen und dynamischen Beziehungsgeschehen nicht die Übersicht zu verlieren, braucht es konzeptioneller Hilfestellungen. Diese sollen die Komplexität soweit reduzieren, dass der Arzt sich in diesem dynamischen Geschehen ausreichend orientieren und die APB je nach Erfordernissen auch bewusst und flexibel gestalten kann. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine - wiederum in Sinne M. Balints - „heilsamen“ Begegnung ermöglicht. Zusätzlich zum „was“ wir verschreiben ist eben das „wie“ wir es tun ganz mitentscheidend. Aus meiner Sicht stellt das Modell der vier Beziehungsebenen nach Finke, der zwischen Arbeits-, Alter-Ego-, Dialog- und Übertragungsebene unterscheidet (Finke 1999, siehe Anhang), ein solch brauchbares Konzept dar. Den TeilnehmerInnen geht es also zumindest zu Beginn ihrer Ausbildung – nach diesem Finke-Modell - vor allem um die Beachtung der Alter-Ego- und der Dialog-Beziehung. Die meisten Balintgruppenleiter-KollegInnen betonen darüber hinaus die Bedeutung eines ausreichenden Verständnisses der Übertragungsbeziehung in psychoanalytischer Tradition2. Wenn es aber nach M. Balint nicht darum geht, die KollegInnen zu „Mini-Therapeuten“ auszubilden (das bezieht sich auf die Ausbildung in psychosozialer und psychosomatischer Medizin), sondern „zu einem Wirken im eigenen Bereich“ (Sedlak, 1992, S.99), sie also schwerpunktmäßig in ihrer Arzt-Rolle zu stärken, muss dieses Konzept aus meiner Sicht um die, wie ich sie nenne, rituell-archetypische Beziehungsebene erweitert werden, bzw. muss dieser sogar eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Diese Auffassung steht in deutlichem Gegensatz zu der häufig in Medizinerkreisen verbreiteten Haltung, alles „Rituelle“ als „kindlich-magisch“ fehl zu deuten, oder als „unwissenschaftlich“ abzuqualifizieren. Der Umgang mit dieser Ebene markiert darüber hinaus wesentliche Unterschiede zwischen Arzt- und Psychotherapeuten-Rolle, was wiederum in die Ausbildung in psychotherapeutischer Medizin klar einfließen sollte. Im folgenden will ich versuchen darzulegen, was ich konkret unter einer ausreichenden Beachtung dieser Ebene verstehe. B) Die Perspektive des Patienten Die spezifische Asymmetrie der APB: „Aus der Perspektive des Kranken unterscheidet sich der Arzt vom Wunderheiler durch das spezifische Referenzsystem: im einen Fall das religiös-magische, im anderen das medizinische. Beide sind ihm bestenfalls in relativ irrelevanten Teilen bekannt. Und so wie im einen System überall bösartige Geister lauern und negative Zaubereien zu befürchten sind, so lauern im anderen überall Viren, Bazillen oder fehlen notwenige Vitamine und Hormone. .... Unter dem Aspekt der Unheimlichkeit für den Hilfesuchenden steht eine moderne Arztpraxis in nichts der Hütte eines Zauberarztes nach. Sind es hier oft extremer Schmutz und Ekelhaftigkeit, so verstärken dort extreme Hygiene-Vorschriften die Unheimlichkeit; riecht es hier nach faulenden und verwesenden Opfergaben, so riecht es dort nach Desinfektionsmitteln. .... Bei entsprechender Sichtweise werden auch überraschende Parallelen zwischen apparativen Untersuchungsverfahren und Orakeln deutlich, Patient und Arzt beugen sich gewissermaßen höheren Instanzen, d.h. die an sich bereits hochgeschätzte Kenntnis des Arztes tritt hinter objektivierenden Feststellungen zurück. Dass es letztlich doch wieder um interpretationsbedürftige Sachverhalte geht, 1 Sie konstelliert sich natürlich auch ohne dieses Einlassen, allerdings in reduzierter Form und mit den viel größeren Risiken in Bezug auf ihre möglichen Negativaspekte. 2 Vgl. dazu den Artikel „Balint-Arbeit“ von Söllner, Pieringer, Springer-Kremser, Schüßler und Wesiack 2002. 2 ist dem Patienten (und meist auch dem vor allem positivistisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten Arzt; Anm. O. Hofer-Moser) unbekannt. Jedenfalls erfährt der Arzt im Rahmen der Diagnose mit allen für den Patienten noch unbekannten Konsequenzen, was „tatsächlich“ mit ihm los ist“ (Figge 2001, S.46) Die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist grundsätzlich asymmetrisch; und diese Asymmetrie wird auch gepflegt. Der Arzt weiß mehr über den „wahren“ Zustand des Patienten, die „wahren“ Ursachen, die Hilfemöglichkeiten - zumindest wird dies angenommen. Und der Arzt verschweigt einen großen Teil seines Wissens; zumindest glaubt das der Patient und der Arzt lässt ihn bei dieser Vermutung. Damit liegt ein klassisches Beispiel für „Herrschaftswissen“ vor. ....“ (Figge 2001, S.47) Unter „normalen“ Umständen eines Praxisalltages folge ich Figge in dem ansonsten sehr lesenswerten Beitrag in seiner Betonung des vorherrschenden Faktors „Unheimlichkeit“ und in seiner Sicht des „Ausübens von Herrschaftswissen“ nur bedingt. Ebenso wenig stimme ich der latenten Abwertung traditioneller Heiler zu, die für mich in den Formulierungen mitschwingt. Er betont aber erstens zurecht den in jeder APB immanenten Aspekt der Asymmetrie dieser Beziehung. Ihr Ausmaß und wie diese Asymmetrie individuell erlebt, bzw. welche Bedeutung ihr zugeschrieben wird ist natürlich abhängig vom Anlass des Arztbesuches und von den beteiligten Persönlichkeiten. Und Figge betont zweitens zurecht den möglichen magisch-archaischen Charakter dieser Beziehung, in den sie leicht von Arzt und Patienten Seite her abgleiten kann und der diese Asymmetrie weiter verstärkt. So ironisiert z.B. Oyle die vermeintliche Objektivität modernen ärztlichen Handelns folgender Maßen: „Der indianische Heiler und der westliche Heiler haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich das Vertrauen und die Zuversicht des Patienten sowie des Heilers. Beide müssen an die Magie glauben, sonst funktioniert es nicht. Westliche Ärzte kritzeln geheime Formeln auf ein Stück Papier und fordern den Patienten auf, es dem Orakel in der Apotheke zu geben, ein Opfer darzubringen und dafür würde er einen magischen Heiltrank erhalten“ (Achterberg 1985, S.134 zit. in Sachsse 1997, S. 124). Das potentiell Bedrohliche der APB: Vom Erleben und der Phantasie des Patienten her gesehen kann grundsätzlich jeder Arztbesuch, auch einer aus scheinbar banalem Anlass, existentiell Bedrohliches zu Tage fördern. „Nie ist er krank gewesen. Dann ist er zum Arzt gegangen und drei Monate später war er tot!“ ist gar nicht so selten zu hören. Aus der Sicht des Patienten ist daher nahezu jede Begegnung mit einem Arzt von einem leicht verunsichernden bis latent bedrohlichen (Hintergrund-) Gefühl begleitet. Aus neurobiologischer Perspektive wird dabei vermutlich das Furcht- und Panik-System nach Panksepp3 mit den Gefühlen von Angst, Hilflosigkeit, Ausgeliefert-Sein und Panik zumindest in den Vorstufen aktiviert mit der Möglichkeit der Triggerung auch anderer, nicht krankheitsbedingter alter Bedrohungs-Situationen. Erst recht kommt diese Aktivierung des Furcht- und Panik-Systems zum Tragen, wenn es sich um akute Erkrankungen handelt, die für den Patienten in ihrer Gefährlichkeit noch nicht einschätzbar sind, die noch nicht durch die ärztliche Diagnose eines genuin gutartigen Verlaufes oder leichter medizinischer Beherrschbarkeit gebannt sind. In besonderer und z.T. typischer Weise verläuft diese Aktivierung und der anschließende Versuch der Bewältigung natürlich bei akuten Belastungsreaktionen, z.B. bei der Auseinandersetzung mit den tatsächlich lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebsleiden. Die subjektive Perspektive beschrieb diesbezüglich bereits 1969 Kübler-Ross mit den Phasen „Nichtwahrhabenwollen (und -Können, Anm. O. Hofer-Moser) und Isolierung, Zorn, Verhandeln, Depression und Zustimmung“ in guter Übereinstimmung mit den Erkenntnissen moderner Psychotraumatologie (Fischer/Riedesser, 1999). 3 Eine gute Zusammenfassung der Forschungsergebnisse von Panksepp bzgl. dieser neueren neurobiologischen Modellvorstellungen über das Furcht-, Panik- und Bindungssystem in ihren Differenzierungen und in ihren komplexen Interaktionen, sowie bzgl. der möglichen klinischen Relevanz dieser Konzepte ist bei Peichl 2003 und Sachsse 2003 nachzulesen. 3 Dieser Unsicherheit bis möglichen Panik auf der einen steht auf der anderen Seite die Hoffnung auf Gesundheit, auf Genesung bis hin zur Hoffnung auf Heilung gegenüber mit all dem unterschiedlichen subjektiven Erleben und individuellen Bedeutungszuschreibungen, die Menschen mit diesen Begriffen verbinden. Bei aller Notwendigkeit von Qualitätssicherung ist daher aus meiner Sicht die derzeitige Tendenz im Gesundheitswesen, die einzelnen Einrichtungen als „effektive Dienstleistungsbetriebe“ zu betrachten, die es gilt, vorwiegend unter merkantilen Gesichtspunkten zu reorganisieren, eine zu einseitige Entwicklung, wenn nicht gar eine Sackgasse. Den „Patienten als Kunden“ und nicht als „Leidenden“ zu „bewerten“, den es gilt „zufrieden zu stellen“ ist konsequent weitergedachter Teil dieser möglichen Fehlentwicklung. Gute Rahmenbedingungen für den Umgang mit dieser existentiellen Verunsicherung und deren Verminderung, oder in anderer Sprache gute Rahmenbedingungen für eine „heilsame Umgebung“ und für eine als „heilsam“ erlebte ArztPatienten-Begegnung sind in zentralen Punkten mehr und etwas anderes als ein gut funktionierender und Gewinn abwerfender Wellness-Bereich4. Beispiele aus der Praxis: Im ersten Beispiel wähle ich zunächst bewusst eine für den Arzt ziemlich alltägliche Situation, die für ihn gute Routine darstellt und ihn normalerweise weder sonderlich fordert noch besonders belastet. Die Perspektive der Patientin ist naturgemäß eine ganz andere, was eine Diskrepanz im Erleben, eine ganz unterschiedliche Ausgangsposition der beiden Partner dieser Begegnung bedeutet, die es vor allem von Seiten des Arztes immer wieder neu zu berücksichtigen, bzw. zu überbrücken gilt: Eine 40-jährige Frau kommt in die Sprechstunde und klagt über atem- und bewegungsabhängige stechende Schmerzen im linken Thoraxbereich. Diese quälten sie bereits seit zwei Tagen, mal mehr mal weniger. Äußerlich gibt sie sich ruhig und gefasst, mein Eindruck allerdings ist der von Anspannung und Ängstlichkeit. Ich frage sie nach ihren Befürchtungen und erhalte als Antwort, „könnte es nicht etwas mit meinem Herzen sein?“ Ich betreue diese Frau schon seit einigen Jahren als Hausarzt und so bin ich mir schon von der Anamnese her ziemlich sicher, dass es sich um costovertebrale Schmerzen handelt. Die erste Frage ist nun, welche Untersuchungen brauche zunächst noch “ ich als Experte“, um mir meiner Diagnose „ausreichend“ sicher zu sein. Es ist dies die Suche nach den typischen Schmerzdruckpunkten, die tatsächlich vorhanden sind. Aber reicht diese Untersuchung auch für die Patientin aus, dass „es nichts am Herzen“ ist? Vermutlich nicht. Also messe ich auf jeden Fall noch den Blutdruck, der bisher immer normal war und auskultiere ihr „Herz“. Dann erst bestätige ich: „ihr Herz ist vollkommen in Ordnung“ und: „ihre Schmerzen sind eine Folge von muskulären Verspannungen und von Blockierungen“. An einem lebensgroßen Skelettmodell demonstriere ich ihr das anschaulich und sehe wie sie sichtlich erleichtert aufatmet. Jetzt erst frage ich sie, ob denn die letzte Zeit sehr anstrengend gewesen sei, um einen möglichen Zusammenhang mit ihrer Verspannung aufzuzeigen und vermittle dann Verständnis für ihre schwierige Lebenssituation als geschiedene, alleinerziehende Mutter, die sich mit zwei pubertierenden Mädchen auseinander setzen muss. Und ein Teil der Verkrampfung ist wohl auch noch auf den Trauerprozess um den nun drei Monate zurückliegenden Krebstod der Mutter zurück zu führen, der durch ihre Situation, die Starke sein zu müssen, nur erschwert Raum findet, wie sich im weiteren Gespräch auf behutsames Nachfragen bestätigt. Neben einer medikamentösen Schmerztherapie als Soforthilfe verordne ich ihr zu letzt noch Fango und Massagen, um das Loslassen zu erleichtern und um ihr auf konkret zwischenmenschlicher Ebene „etwa gutes“ zu ermöglichen. 4 Eine fundierte und vernichtende Kritik dieser Entwicklung bzw. dieser Beeinflussung ärztlicher Rahmenbedingungen durch den medizinisch-industriellen Komplex findet sich bei Lown (1996, 2003), wenn er z.B. im Vorwort zur deutschen Ausgabe, S. XI schreibt: „In einer marktorientierten Medizin weicht die Vorrangstellung des Patienten der perversen Einflussnahme von Investoren, Bürokraten, Versicherungsgesellschaften und Arbeitgebern.“ Das genannte Buch des renommierten Kardiologen ist darüber hinaus eine Fundgrube anschaulicher und lebendiger Kasuistiken, die neben der Wissenschaftlichkeit und Menschlichkeit gerade auch die Haltung eines Arztes verdeutlicht, die ich mit dem Begriff der rituell-archetypischen Ebene zu fassen versuche, ohne dass er dies explizit so benennt. Zu selbstverständlich erscheint ihm vermutlich diese Haltung. 4 Meta-theoretische Reflexion: Das erweiterte Finke-Modell auf diese kurze Arzt-Patienten-Begegnung angewendet, ergibt folgende mögliche theoretische Zuordnung: Zunächst dominiert zumindest vordergründig die Arbeitsbeziehung, ich bin auf der Expertenebene angefragt, ob das „Herz als Organ“ in Ordnung sei. Die Auskultation des Herzens führe ich nicht in erster Linie zur Diagnosesicherung durch (Rhythmus und Pulsfrequenz kenne ich bereits aus der Blutdruckmessung), sondern vor allem als „rituellen Akt“, der für die Patientin subjektiv sehr viel mit dem „Herz als Organ“ aber auch mit dem „Herz als Symbol“ zu tun hat. Nun erst kann sie Vertrauen in meine nachfolgende Beurteilung gewinnen, weil sie mich - auf ihr Problem „Herz“ bezogen dadurch als „Arzt in der archetypischen Rolle“ erlebt hat5. Der nächste Schritt beinhaltet das Aussprechen einer Diagnose, bzw. das Vermitteln eines stimmigen Erklärungsmodells für die angegebenen Beschwerden. Das ist natürlich einerseits wieder die Ebene des Experten im Sinne des Feststellens von überprüfbaren Tatsachen. Andererseits ist aber gerade das Benennen von Erkrankungen eine zutiefst rituelle ärztliche Handlung6. Exkurs I Dem Ängstigenden einen Namen geben: Beängstigende Unsicherheit wird reduziert, indem diffus-chaotische Gefühle und wuchernde Phantasien in Worte, Begriffe und Modelle gefasst werden können. Das vielleicht „namenlose Entsetzen“ wird sprachlich „fassbar“ und damit gewissermaßen intra-psychisch - in den Selbstgesprächen - und inter-personal kommunizierbar. Ähnlichkeiten z.B. mit den alten griechischen Mysterienkulten drängen sich auf, in denen man bei der Einweihung die „Namen“ der Gottheiten erfuhr und so Zugang zu deren Wirkbereichen erhielt, also Unterstützung für bestimmte, der jeweiligen Gottheit zugeordnete Lebensbereiche, vor allem aber „Schutz vor deren Willkür“. (Im jüdisch-christlichen Kulturkreis wird nicht nur Gott beim Namen genannt, wir selbst sind es, die von Ihm „bei unserem Namen gerufen“, also in eine verlässliche personale Beziehung hineingestellt werden!) Die Fähigkeit zu benennen schafft also Distanzierungsmöglichkeit und vermittelt ein Gefühl von Kontrolle. Das Gefühl von Ausgeliefert-Sein kann einem Gefühl von „das ist es, und das hat diese und jene möglichen Konsequenzen“ weichen, d.h. es steht ein kognitives Orientierungsmodell und damit die Möglichkeit eines Bewältigungsprogramms zur Verfügung. Eine unkontrolliert zu werden drohende Stress-Reaktion wird über diese Strukturierung wieder zu einer kontrollierten Stress-Reaktion (Hüther 1997, 2001). Aus neurobiologischer Perspektive formuliert dazu Sachsse (2003, S. 8) pointiert: „So sind wir in der Lage, Sinn stiftende Konstrukte anzubieten, die dem Furcht-Kognitions-System helfen, das Panik-Bindungs-System zu beruhigen. Etwas problematisch ist, dass wir Therapeuten gerne glauben, unsere Sinn stiftenden Konstrukte seien naturwissenschaftliche Erklärungen. Wir setzen „hilfreich“ = „richtig“. Inwieweit unsere angebotenen Erklärungsmodelle also selbst „interpretationsbedürftige Sachverhalte“ sind, bleibt erkenntnis-theoretisch dahingestellt. Für diese konkrete Behandlungssituation ist in erster Linie wichtig, dass der Arzt selbst daran „glaubt“, damit auch der Patient daran „glauben“, d.h. darin Beruhigung und Sicherheit finden kann. Zusammenfassend ist also das Benennen der wichtige erste Schritt eines mentalen Strukturierungsprozesses, wobei „Benennen können“ für viele intuitiv gleichbedeutend mit „Verfügbarkeit eines Erklärungsmodells“ und daraus abgeleitet „Verfügbarkeit eines Behandlungsplans“ ist (aktiviert das Furcht-Bewältigungs-System). Wenn dieses Benennen, 5 Bei einem jungen technik-orientierten Mann hätte ich mir in derselben Situation überlegt, zusätzlich ein EKG durchzuführen, weil es seiner Welt, seiner Symbolik und seinen Vorstellungen von einem modernem Arzt wohl noch mehr entsprochen hätte als die Auskultation. 6 Anschauliche Beispiele dafür gibt es z.B. bei Lown 1996, 2003 „Worte, die vernichtend sein können“ S. 49 ff. und „Worte, die heilen“ S.64 ff.. 5 sich Orientieren und Bewältigen aus eigenem Vermögen nicht oder nicht ausreichend gelingt, dann versucht man nahezu reflexartig über soziale Ressourcen in diesem Prozess Unterstützung zu erhalten, bzw. – vor allem bei aufkommender Panik – ihn als ganzes an eine dazu gesellschaftlich autorisierten, d.h. „eingeweihten“ Person zu delegieren, zu der idealer Weise eine verlässliche und vertrauensvolle Beziehung besteht (aktiviert das BindungsSystem). Wenn auch bereits bisher die Alter-Ego-Beziehung implizit in der nonverbalen Art der Untersuchungsgestaltung und Diagnosevermittlung mitgespielt hat, so rückt sie jetzt im anschließenden Gespräch gemeinsam mit der Dialogbeziehung in den Vordergrund. Und das Herz wird nochmals in seinem emotionalen Aspekt – nämlich in der Sorge um die Töchter und im Verarbeiten des Todes der Mutter- zum Thema. Die Übertragungsbeziehung schwingt dabei wohl insofern im Hintergrund mit, als die emotionale Bedeutung dieses Gespräches für die Patientin durch die Tatsache, dass es mit einem Arzt, also einer positiven Autoritätsfigur geführt wird, vermutlich eine wesentliche Verstärkung erfährt. So können darin gute lebensgeschichtliche Erfahrungen mit „Vaterfiguren“, bzw. allgemeiner mit „Elternfiguren“ reaktiviert/aktualisiert werden. Im zweiten Beispiel fokussiere ich besonders auf den rituell-archetypischen Aspekt: Im Rahmen eines Wochenenddienstes komme ich zu einer mir fremden 78-jährigen Patientin, die über ähnliche costovertebrale Beschwerden klagt und ähnlich dem ersten Beispiel vor allem Angst vor Herzproblemen als Hauptbefürchtung angibt. Diese Beschwerden verspüre sie schon seit mehreren Wochen in unterschiedlicher Stärke. Sie sei deswegen auch schon bei zwei Internisten gewesen, die jedoch beide nichts gefunden hätten. Diese hätten ihr unabhängig von einander mitgeteilt, dass „Sie nichts am Herzen habe.“ Auf meine Frage, warum sie diesen Experten denn nicht glaube, erhalte ich als Antwort, „es tut ja immer noch weh, und sie haben mir nichts gegeben!“ Das Vermitteln eines für die Patientin nachvollziehbaren Erklärungsmodells (infolge eines einige Monate andauernden Schwindels musste sie ungewohnter Weise mit einem Stock gehen, was eine einseitige Belastung eines bereits vorbelasteten Bewegungsapparates bewirkte), das Durchführen therapeutischer Infiltrationen an den Muskelmaximalpunkten (eine eher „spektakuläre“ ärztliche Handlung) und die kurzfristige Verordnung eines Muskelrelaxans zu den vom Hausarzt schon gegebenen NSAR führte, wie mir der Kollege später mitteilte, zumindest zu einer mehrwöchigen Beruhigung der Patientin. Meta-theoretische Reflexion: Was war da unter Umständen in der Arzt-Patienten-Begegnung der beiden Kollegen schief gelaufen? Da vermutlich für diese Patientin die Kollegen die Rollenerwartung in zwei wesentlichen Punkten nicht erfüllt hatten, nämlich erstens ein für sie stimmiges Erklärungsmodell für die vorgebrachten Beschwerden zu vermitteln und zweitens „die Verabreichung einer Arznei“ durchzuführen, konnte sie die positive Nachricht - dem Herzen fehlt nichts - nicht wirklich annehmen, eine „heilsame, archetypische Begegnung“ konnte so offensichtlich nicht stattfinden. Im dritten Beispiel überlagern und verdichten sich die einzelnen Ebenen nochmals infolge der existentiell dramatischen Situation, in die die Beteiligten hineingestellt sind. Es geht dabei um Funktion und Bedeutung der APB für eine Frau, die ihren 80-jährigen, an Prostatacarcinom im Endstadium leidenden Mann die letzten Wochen zu Hause bis zu seinem Tode gepflegte hat: Der Patient hat seiner Frau kurz zuvor sehr klar zu verstehen gegeben, dass er zu Hause sterben möchte, ohne an alle möglichen Geräte angeschlossen zu sein, und sie ist bereit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Besonders die letzten Tage aber dehnen sich für sie und die übrige Familie zur Ewigkeit. Er kann nichts mehr schlucken und verfällt in einen präfinalen Dämmerzustand mit den entsprechenden auffälligen und damit sehr ängstigenden Atemmustern. Meine ärztlichen Handlungen an ihm beschränken sich auf adäquate Schmerztherapie, Flüssigkeitsersatz und besonders achtsamen 6 Umgang beim körperlichen Untersuchen. Ganz wichtig aber werden die täglichen Gespräche mit der Gattin, in der ich sie auf die kommenden Phasen des Sterbeprozesses versuche vorzubereiten und ihr immer wieder die Bestätigung gebe, dass das gewählte Vorgehen richtig ist, dass man darüber hinaus sinnvoller Weise nichts tun könne, ja, dass das „Tun“ gerade darin bestehe, ihrem sterbenden Mann zu vermitteln, „Du bist zu Hause, Du bist nicht alleine“. Etwa vier Monate nach seinem Tod braucht es noch zwei weitere intensive Gespräche, um die Richtigkeit der Entscheidung, ihn nicht mehr ins Krankenhaus zu geben, von der sie selbst prinzipiell ja wohl überzeugt gewesen ist, ein weiteres Mal zu bestätigen und ihr so zu helfen, Schuldgefühle abzubauen und im Trauerprozess nicht stehen zu bleiben. Meta-theoretische Reflexion: Auf das erweiterte Finke-Modell bezogen ging es darum, ihr als Experte und mit „der Macht des entschiedenen Auftretens“ (Lown 1996, 2003, S. 88), mit der ganzen, kulturell zugeschriebenen „ärztlichen Autorität“, also in einer intensiven Gleichzeitigkeit aus bzw. einer Überlagerung von Arbeits-, Übertragungs- und rituell-archetypischer Beziehungsebene, den Vorgang des Sterbeprozesses zu erklären, die unmittelbare Zukunft vorzustrukturieren, ihre Entscheidung gegen einen weiteren Krankenhausaufenthalt immer wieder als richtig zu bestätigen und ihr „bei ihm sein“ als das der Situation angemessene „Handeln“ aufzuzeigen. . Auf der Alter-Ego- und auf der Dialog-Beziehungsebene brauchte sie gleichzeitig meine einfühlende Bestätigung, dass diese Situation natürlich sehr schmerzhaft und schwierig und dass ich für sie möglichst jederzeit erreichbar sei7. C) Meta-theoretische Zusammenfassung Versuch einer Definition der rituell-archetypischen Ebene: Auf der rituell-archetypischen Ebene geht es um die Gesamtheit jener spezifischen Erkennungsmerkmale und Handlungsangebote seitens des Arztes, die es dem einzelnen Patienten ermöglicht, ihn auf einer weitgehend unbewussten archetypischen Ebene als Arzt zu identifizieren und zu erleben. Anders formuliert: Der „Mediziner“ muss den bewussten und unbewussten Rollenerwartungen des jeweiligen Patienten „ausreichend“ entsprechen, um als „Arzt und Heiler“ wirksam werden zu können. Die archetypische Ebene entspricht - ganz verkürzt ausgedrückt - der Verdichtung, Generalisierung und Symbolisierung aller Kleinkind- und Kindheitserfahrungen aus der Ursprungsfamilie zum Thema „Arzt und Heiler“, also den eigenen, auf verschiedenste Art (prozedural, symbolisch und bewusst8) abgespeicherten Erfahrungen mit Kranksein und Begegnungen mit Ärzten, ergänzt und überlagert von dem von den wichtigen Bezugspersonen verbal, nonverbal und über „Geschichten“ vermittelten und übernommenen „Wissen um Kranksein und Ärzte“. Die rituelle Handlung stellt den dazu gehörigen „spezifischen Schlüssel“ dar, um diese Erfahrungen und dieses Wissen zu aktualisieren und in der Gegenwart wirksam werden zu lassen. Auf einer bewussten Ebene geht es dem Patienten in erster Linie um die Expertenfähigkeiten des Arztes, gefolgt von einer ausreichenden Dialog- und Empathiefähigkeit. „Ich vertraue Ihnen, wenn Sie das so sagen. Schließlich haben Sie ja Arzt studiert!“ formuliert dies eine 93jährige Patientin anlässlich einer Visite plakativ. Auf der unbewussten Ebene geht es ihm um viel mehr: 7 8 In solchen Notsituationen erhalten meine Patienten auch meine Privat-Telefonnummer. Bzgl. Prozedurales, symbolisches und deklaratives Wissen vgl. Dornes 1998, S.30 ff.. 7 Fühl ich mich in meinen existentiellen Unsicherheiten und Ängsten an- und ernstgenommen? Habe ich einen Arzt vor mir, der diese Arzt-Rolle immer wieder ausreichend verkörpert? Habe ich über ihn Zugang zu all dem über die Jahrtausende angesammelten Menschheits-Wissen um Gesundheit, Krankheit, Tod und möglichen Wegen zur Heilung? „Jetzt bin ich ganz beruhigt, aber ich wollte vorher einfach mit einem Arzt (also jemandem der Arzt ist) sprechen!“ so ein entsprechendes Telephonat mit der jungen Mutter eines fünfjährigen Knaben mit den beginnenden Anzeichen eines banalen Infektes, was diese Mutter auf der bewussten Ebene durchaus selbst als entsprechend harmlos einstufte. „Aber man hört und liest so viel ...“ ist der unausgesprochene Nachsatz dazu. Exkurs II Behandlung von Kollegen, Angehörigen und Freunden: Ganz deutlich wird diese Diskrepanz zwischen bewusster und unbewusster Ebene, wenn man Kollegen als Patienten betreut. Einerseits wollen sie natürlich zu recht auf der Experten- und Dialogebene als Partner ernst genommen und entsprechend informiert werden. Andererseits jedoch brauchen gerade sie die Möglichkeit, auch als Patient, d.h. im rituell-archetypischen Bereich, wahrgenommen zu werden. Dies sollte allerdings zumeist unausgesprochen geschehen, denn auf der bewussten Ebene wäre dies vielen peinlich. Gerade weil sie über das normale Maß hinaus an medizinischem Hintergrundwissen verfügen - also was es an bedrohlichen Situationen so alles gibt - ist ihre existentielle Verunsicherung bei eigenem Betroffen-Sein oft größer als bei Nichtmedizinern und sie bedürfen daher besonderer Beruhigung. Ein Kollege als Patient braucht daher vielleicht eine „besonders gründliche“ körperliche Untersuchung, die ihm „unauffällig“ Patient sein ermöglicht und nicht ein: „Sie als Kollege kennen ihren Körper ja genauestens. Was soll ich Ihnen also verschreiben? ...“ Und Verschreibungen oder Anordnungen sollten - von der nonverbalen Botschaft her gleichzeitig „wie ganz selbstverständlich“ (Kollegen-Ebene) und doch „so klar und bestimmt wie möglich“ (rituell-archetypische Ebene) vermittelt werden. Noch schwieriger bis oft unmöglich zu Handhaben ist diese Diskrepanz zwischen bewusster und unbewusster Ebene bei der Behandlung von Angehörigen und Freunden. Einerseits „verführt“ der dadurch erleichterte Zugang zum medizinischen Wissen, dieses vermehrt in Anspruch zu nehmen. Andererseits „verhindert“ gerade dies – da es dadurch „alltäglich“ wird in Kombination mit der gemeinsamen Geschichte - ein Sich-Konstellieren der rituellarchetypischen Ebene. Sie überlagert sich und interferiert dann mit altbekannten, eingefahrenen Rollen, wie z.B. Sohn-, Bruder-, Freund-, Partner-Sein, etc.. Es ist eben bekannter Maßen sehr schwer, Prophet im eigenen Land zu sein. Und wer kennt nicht die häufig vorgebrachten Klagen von Arzt-PartnerInnen darüber, wie „lausig“ sie sich vom eigenen Ehemann „ärztlich“ betreut fühlen, ganz im Gegensatz zu den fremden PatientInnen! Vom geringen Nutzen für die Angehörigen und Freunde abgesehen, ist durch diese RollenÜberlagerung bis Rollen–Konfusion auch die emotionale Belastung des Arztes meist sehr groß, indem er bewusst und unbewusst versucht, die Rollen auseinander zu halten und gleichzeitig ihren sehr unterschiedlichen bis widersprüchlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die schwierige Situation der Arzt-PartnerInnen selbst bedürfte allerdings einer eigenen ausführlichen Darstellung und Diskussion, deren Richtung durch diese Ausführungen bereits angedeutet ist. Wenn also - von den zwei erwähnten „Spezialsituationen“ abgesehen - diese individuelle APB in dieser spezifischen Situation auch auf der archetypischen Ebene ausreichend 8 „gelingt“, dann wird sie gewissermaßen in einen über-individuellen, allgemeinmenschlichen Zusammenhang, in ein kollektives Erbe hinein gestellt. Es wird das persönliche archetypische Beziehungswissen um die Rolle des Arztes ebenso aktiviert, wie eben das überindividuelle symbolische, wie es z.B. auch in Märchen und Mythen übermittelt wird9. Das dadurch zu den anderen Wirkebenen zusätzlich aktualisierte Gefühl von Zugehörigkeit zur „Menschheit als ganzem“ und die innere Gewissheit, dass diese in der Verkörperung dieses individuellen Arztes alles menschenmögliche tut, bzw. den Patienten in dieser schwierigen Situation nicht alleine lässt, ihn zumindest kompetent begleitet, beruhigt das vorher aktivierte Paniksystem auf ganz besondere Weise. Aus neurobiologischer Perspektive wirkt dadurch sozusagen die „Essenz aller Bindungssysteme“ beruhigend auf das Paniksystem ein. Beide hängen ja neurobiologisch eng zusammen (Sachsse 2003). Aus einer noch anderen Sichtweise könnte man sagen, dass über diese Beruhigung und Normalisierung der Stress-Systeme hinaus das gelungene Erleben des Arztes in seiner archetypischen Rolle die Aktivierung/Aktualisierung des Archetypus des „Inneren Heilers“ im Patienten selbst ermöglicht. Rituell-archetypische Erkennungsmerkmale: Nachfolgend führe ich zusammenfassend wesentliche Faktoren an, die aus meiner Sicht das „Erkennen“ des Arzt-Archetypus auf Seiten des Patienten ermöglichen, bzw. erleichtern: Beschilderung, Praxisausstattung, Berufskleidung10; Die gelingende verbale und nonverbale Kontaktaufnahme (ich fühle mich in meiner Verunsicherung, in meinen Ängsten ernstgenommen); Traditionell rituelle Handlungen (Abhorchen, Pulsfühlen, körperlich Untersuchen); Moderne rituelle Handlungen (Auswählen geeigneter apparativer und labortechnischer Untersuchungsmethoden); Das „Benennen der Krankheit“ als „Akt der Bannung“ diffuser Ängste; Das Aufklären über die Konsequenzen der Diagnose (ohne sich hinter der Diagnose zu verstecken und über sie die Beziehung wieder zu „verobjektivieren“); Das klare Verordnen von Verhaltensanweisungen und von Medizin in Form von Pille, Teemischung, Injektion , Infusion, etc.11; Das Vermitteln von Hoffnung, bzw. die Versicherung einer verlässlichen Begleitung. All diesen Maßnahmen gemeinsam ist, dass sie helfen, Gefühle von Unsicherheit, Hilflosigkeit und Ausgeliefert-Sein bis hin zum Panikzustand wesentlich zu reduzieren. Aus neurobiologischer Perspektive geht es nochmals darum, ein Abgleiten ins Paniksystem zu verhindern, bzw. daraus möglichst bald wieder heraus zu finden, da dessen länger andauernde Aktivierung auf allen biopsychosozialen Ebenen destabilisierend wirkt. Die angestrebte Stabilisierung, bzw. Beruhigung des Panik-Systems versucht man dadurch zu erreichen, dass man über Strukturierungsmaßnahmen das „gesündere“ Furcht-System „anspricht“ und gleichzeitig über eine gute, individuell abgestimmte „Verkörperung des ArztArchetypus“ das Bindungs-System optimal aktiviert. Um wieder zu einer konkreten Beziehungsgestaltung zurückzukehren: Seit einiger Zeit habe ich mir z.B. im Bewusstsein dieser meiner Rolle und in Umsetzung dieser Erkenntnisse 9 Zum Verständnis von und zur therapeutischen Arbeit mit Archetypen vgl. z.B. Kast 1996 und 1986. Bei Kinder wegen möglicher angstinduzierender Wirkung nicht ganz unumstritten; für mich aber gerade deshalb besonders notwendig, um den Sondercharakter der Situation mit den oft notwendigen „grenzüberschreitenden“ Handlungen zu betonen. 11 Die Form der Verabreichung bewirkt bei gleichem erzielten Plasmaspiegel eben doch häufig unterschiedliches: „Sogar Infusionen wie im Krankenhaus habe ich dort erhalten!“ ist in diesem Zusammenhang nicht selten von Patienten zu hören. Oder: Eine „rote Spritze“ gegen Schmerzen wirkt zuweilen besser als eine „farblose Injektion“. 10 9 angewöhnt, nach Untersuchungen von erkrankten Kindern, bei denen eine baldige Genesung absehbar ist, zum Abschied sinngemäß folgendes mit spürbarer Präsenz und Intensität zu sagen: „es ist nichts schlimmes. Ein paar Tage Geduld, auch wenn das jetzt für dich nicht angenehm ist, aber dann bist du wieder gesund“, bzw. zu Erwachsenen: „es wird bald wieder“ oder einfach: „Gute Genesung!“ In schwierigeren oder noch nicht absehbaren Situationen versuche ich zumindest etwas verbal und nonverbal zu vermitteln, dass die Hoffnung stärkt, bzw. für diesen Patienten lebbare Strukturierungsvorschläge für die unmittelbare Zukunft enthält. Exkurs III Zum Placebo-Effekt: Meiner Meinung nach sind es genau diese oben beschriebenen jeweils intra-psychisch in Arzt und Patient und inter-psychisch zwischen Arzt und Patient ablaufenden Prozesse und Dynamiken, die auch dem sogenannten Placebo-Effekt zugrunde liegen. „Seine ständige Präsenz in medizinischen Untersuchungen über Arzneimittel und chirurgische Eingriffe sorgt für reichlich Beweismaterial im Hinblick auf den Wirkmechanismus Geist-Körper“ (Achterberg 1985, S. 115-16). Der Mechanismus, der Placebos wirken lässt, ist der der Imagination. Der Patient „glaubt“ an die Wirkung des Mittels. Das seltsame ist nur, dass die Wissenschaftler so viele Anstrengungen unternommen haben, um ihn, den Placeboeffekt per Kontrolle wieder und wieder nachzuweisen und so wenige, um herauszufinden, wie man ihn in der Gesundheitsvorsorge am vorteilhaftesten einsetzen könnte“ (Achterberg 1985, S.118, beides zit. in Sachsse 1997, S.124). Es geht also einerseits um den „Glauben“ an die Wirksamkeit der Arznei oder anderer ärztlicher Verordnungen. Dieser Glaube im Patienten ist natürlich umso größer, je mehr auch der Arzt selbst davon überzeugt ist, denn diese Überzeugung überprüft der Patient auf nonverbalem Weg sehr genau12. Andererseits ist dieser „Glaube“ aber nur der bewusste Anteil viel umfassenderer innerer Prozesse, die - metaphorisch gesprochen - zu einer Aktivierung und Bündelung aller zur Verfügung stehenden Kräfte und Energien führen. Eine ähnliche Aktivierung und Bündelung von „Kräften und Energien“ beschreibt m.E. Antonovsky in seinem Salutogenese-Modell. Er spricht von einem Kohärenzgefühl („sense of coherence“) und versteht darunter „eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die Anforderungen aus der inneren und äußeren Erfahrungswelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu werden und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Investition und Engagement verdienen“ (Antonovsky, 1993, zit. in Jork 2003, S. 18). Krankheiten und Krisen hingegen gingen nach diesem Modell oft längere Phasen von Hilfund Hoffnungslosigkeit, also ein Verweilen in Panik-Zuständen voraus. Neurobiologisch formuliert kommt es zu einer umfassenden Kohärenz und Synchronisation relevanter neurobiologischer Systeme, vor allem der Stress-Systeme und des Immunsystems. Diese Kohärenz- und Synchronisationsphänomene sind vielleicht auch vergleichbar jenen, wie sie in den neuen Theorien über das Bewusstsein angeführt werden, wenn es um die Erklärung zweier fundamentaler Eigenschaften desselben geht, nämlich dass „bewusstes Erleben zum einen unteilbar, ein integriertes Ganzes (Bewusstseinszustände lassen sich nicht 12 Diese nonverbalen Kommunikationsprozesse zwischen Therapeut und Klient, deren Ergebnisse durchaus denen zwischen Arzt und Patient vergleichbar sind, werden zunehmend in sogenannten „mikroanalytischen“ Untersuchungen mittels Videoaufnahmen studiert. Ursprünglich stammen diese Untersuchungsmethoden aus der modernen Säuglingsforschung; vgl. dazu Bänninger-Huber, Peham und Juen 2002. 10 in verschiedene Untereinheiten unterteilen) und gleichzeitig hoch differenziert ist (man kann Milliarden verschiedener Bewusstseinszustände innehaben)“ (Edelman u. Tononi 2002, S.27). C) Zur seelischen Situation des Arztes auf rituell-archetypischer Ebene Die möglichen Schwierigkeiten und Gefahren: Solch tiefgehende, größtenteils unbewusste und auch archaische Prozesse lassen natürlich auch das Seelenleben des Arzt nicht unberührt. Darauf werden wir in der Regel in unserer Ausbildung nur sehr unzureichend - wenn überhaupt – vorbereitet. Unzureichendes oder fehlendes Verständnis oder einfach nur Vernachlässigung dieser inneren Dynamiken führt jedoch a) bestenfalls zu einem gewissen Unverständnis des Arztes dem „eigentlichen“ Anliegen des Patienten gegenüber. Durch ausreichendes Einfühlungsvermögen in die nun vorwiegend als „Ängstlichkeit“ interpretierte „existentielle Verunsicherung“ des Patienten und ausreichende Dialogbereitschaft kann eine größere Irritation der APB meist trotzdem vermieden werden. Eine bestimmte Chance der Begegnung auf einer „tieferen“ Ebene wird dadurch aber verabsäumt. Und es wird vielleicht auf Seiten des Arztes mit der Zeit ein mehr oder weniger latentes Gefühl des Überfordert-Seins entstehen, da er den Anspruch und die Hoffnung des Patienten auf Heilung als „ganz persönlichen Auftrag“ annimmt. Der Zeitgeist , mit dem vor allem über die Medien verbreiteten Machbarkeitswahn und mit dem Anspruch einer Hochleistungsgesellschaft verstärkt diese innere Tendenz unter Umständen noch ganz erheblich. Kommen nun auf Seiten des Arztes zusätzlich Schwierigkeiten in der Abgrenzung13 hinzu, ist b) die Entwicklung in eine manifeste Burnout-Problematik sehr wahrscheinlich. „Burnout hat also etwas mit unrealistischen Zielen oder Erwartungen zu tun, die an eine Person gestellt werden. Diese Erwartungen können vom betroffenen Menschen selbst oder von seiner Umwelt kommen“ (Pieringer 2002, S. 16). Ideal und Realisierungsmöglichkeiten klaffen zu weit auseinander. Die hohen Scheidungs-, Abhängigkeits- und Suizidraten unter Medizinern sprechen da eine alarmierende Sprache. Und zurecht spricht man auch mit Schmidbauer (1977) von den „hilflosen Helfern“. Zynismus und Abwertung gegenüber den Patienten - als Ausdruck der Entfremdung und Distanzierung - und die chronische Angst, bzw. Klage, zu wenig zu verdienen - als Ausdruck des Missverhältnisses zwischen dem subjektivem Gefühl des Überbeanspruchtwerdens und der Möglichkeit, dies über Konsumverhalten auszugleichen - stehen häufig am Beginn dieser Burnout-Problematik. c) Eine weitere häufig anzutreffende Möglichkeit, mit den „Heilserwartungen“ der Patienten umzugehen, besteht darin, auch die daraus resultierende Wichtigkeit der Rolle und Funktion des Arztes „persönlich zu verstehen“ und so narzisstische Anteile, und wer hat die nicht, aufzublähen. “Wenn ich in Ihrer Ordination nur Licht sehe, dann bin ich schon 13 Schwierigkeiten in der Abgrenzung können sich ergeben a) aus Überidentifikation mit der Arztrolle: Leistung für Anerkennung/Liebe! „Ich will/muss ein guter/perfekter Arzt sein, um anerkannt, bzw. geliebt zu werden!“ Verinnerlichte Normen wirken als mehr oder weniger „unbewusste innere Antreiber“. b) aus Überidentifikation mit dem Patienten: Nähe, bzw. Überverantwortung für Anerkennung/Liebe! Es kommt zur Aktualisierung „alter Ersatzpartnerschaften“ (T. Bauriedl 1994, 1999, S. 112 ff.), bzw. zu einer „kollusiven“ (J. Willi 1975) APB von beiden Seiten her. „Ich fühle mich existentiell für das Wohlergehen, bzw. Gesundheit meines Patienten verantwortlich“, bzw. „Herr Doktor, bin ich „sooo“ froh, dass ich Sie als meinen Arzt habe“. Und c) aus dem HelferSyndrom: dabei erfolgt die Selbstwertstabilisierung über Delegation und Projektion hilfloser Selbst-Anteile an den Patienten. Das kann zentrale Persönlichkeitsanteile betreffen. Dann muss der Helfer eine solche Beziehung zu zumindest einer anderen Person unterhalten, um existentiell bedrohlich erlebte eigene Gefühle von Hilflosigkeit, Panik und Ohnmacht abwehren zu können. Das kann aber auch traumatische Einzelerlebnisse betreffen, bei ansonsten intakter Kernpersönlichkeit; die Berufswahl Arzt sozusagen als „traumakompensatorisches Schema“ (Fischer/Riedesser 1999, S. 98 ff.). 11 beruhigt, dann weiß ich ja, dass Sie da sind“. Welcher Arzt kann sich der Wirkung solcher Patientenaussagen schon ganz entziehen? Persönliche Schlussfolgerungen: Für den eigenen inneren Umgang mit den in diesem Abschnitt aufgezeigten auftretenden psychischen Dynamiken im Arzt gilt daher aus meiner Sicht: Auf mein in langen Jahren z.T. mühsam erarbeitetes Expertenwissen darf ich zurecht stolz sein und auch die diesbezügliche gesellschaftliche Anerkennung genießen. Für die über die rein naturwissenschaftlich erklärbar hinaus gehende Heilwirkung, die vom Arzt-Archetypus ausgeht, sollte ich lernen, dankbar zu sein. Es wäre dies Dankbarkeit gegenüber all den Generationen von Ärzten vor uns, die geholfen haben, den Arzt-Archetypus als implizites allgemein-menschlich wirksames Beziehungswissen, als kollektives Erbe zu etablieren und vielleicht auch Dankbarkeit gegenüber einer „höheren spirituellen Instanz“, deren menschlichen „Mittler“ ich zeitweise „verkörpern“ darf. Schreibe ich diese „Zusatzwirkungen“ nämlich weitgehend meiner eigenen Person zu, führt dies eben in der Regel zu Überheblichkeit und Arroganz, zu den allbekannten „Göttern in weiß“ und letztlich zur Verfestigung einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Und andererseits gilt: Wenn ich als Arzt um die Wirkung der rituell-archetypischen Ebene weiß, ja innerlich die „Verbundenheit“ mit dem Archetyp zu spüren vermag, reduziert dies mein Gefühl des möglichen Überfordert-Seins. Meine Aufgabe ist es dann, meine Arbeit, so wie ich sie gelernt und verantwortlich weiterentwickelt habe, „ausreichend gut“ im Winnicott‚schen Sinne zu tun und das weitere Geschehen – wie immer es ausgehen mag - in diesen überindividuellen allgemeinmenschlichen Zusammenhang hinein zu stellen. D) Die existentielle Dimension Die rituell-archetypische Beziehungsebene als implizites, größtenteils unbewusstes persönliches und überindividuelles Beziehungswissen zu begreifen, steht eigentlich in bester psychoanalytischer Tradition im Sinne des Anliegens, Unbewusstes bewusstseinsfähig zu machen14. Nur dass es sich dabei eben nicht um das Dynamisch-Unbewusste (Deneke 1999, 2001, S. 223.ff.), also um verdrängte bedrohliche psychische Inhalte handelt, sondern um verinnerlichte persönliche und überpersönliche Beziehungsregeln und Erwartungshaltungen für ganz besondere, existentiell verunsichernde Lebenssituationen. Diese Bewusstheit wird zwar mit dem Patienten in der Regel nicht explizit geteilt, wie dies ja für die Reflexion von Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen in der APB gleichermaßen gilt. Und doch helfen beide Konzepte dem Arzt, seine gesellschaftliche Rolle und Funktion im Sinne des Patienten und nicht als „Herrschaftswissen“ auszuüben bzw. auszufüllen. Der „Preis“ für die Bewusstheit in diese Dynamiken ist aber ein Verlust an unhinterfragter Gewissheit in die Wirksamkeit ritueller Regeln und Vorgaben. Manche mögen dies auch als einen Verlust an „magischer“ Qualität erleben. Die existentielle Verunsicherung, die die Auseinandersetzung mit den Themen Gesundheit, Krankheit, Verletzbarkeit, Sterblichkeit und Tod für Patient und Arzt mitbringt, ist mit der rituell-archetypischen Ebene und auch den anderen Beziehungsebenen alleine nicht gut zu bewältigen. Dazu bedarf es meiner Ansicht nach einer Verankerung in einer wie auch immer gearteten religiös-spirituellen Tradition, die auch Krankheit, Leiden und Tod letztlich als Teil Das Konzept des „impliziten Beziehungswissens“ im individuellen Sinne, wie es für den psychotherapeutischen Kontext von Bedeutung sein kann, wird z.B. sehr differenziert von Stern et al. 2002 dargestellt. Eine ganz andere Form des Zuganges zum individuellen und überindividuellen Beziehungswissen und des psychotherapeutischen Umgangs damit wird über die verschiedenen systemischen Aufstellungen vom Systemischen Familienbrett bis hin zu Gruppenaufstellungen erreicht, sofern sie nicht in dogmatisch-fundamentalistischer Art praktiziert werden. 14 12 des Lebens, als potentiell sinnstiftend, bzw. als Teil eines übergeordneten Ganzen versteht15. Nur aus einem solchen Verständnis heraus ist für mich als Arzt die Aufgabe der Begleitung von Patienten bei chronischen Leidenszuständen und im Sterben mit der dabei notwendigen Präsenz, Klarheit und Sicherheit langfristig halbwegs zu bewältigen. Ansonsten besteht immer die Gefahr, dass die ärztliche Tätigkeit in bloße Routine und die APB in Oberflächlichkeit abgleitet, die Handhabung der APB in „Ausübung einer Psychotechnik“ stecken bleibt, größere psychische Abwehrprozesse notwendig werden oder eben psychoemotionale Erschöpfung droht. Diese existentiell-spirituelle Dimension16 konstelliert sich in solchen Situationen und Begegnungen zunächst im Hintergrund. In existentiell dramatischen Augenblicken spreche ich sie jedoch häufig ganz konkret an, wenn ich beim betreffenden Patienten einen solchen spirituellen Zugang, eine solche Ressource vermute. Ein solches Vorgehen stellt dann unter Umständen die ganze Situation, den ganzen Prozess nochmals auf andere Weise in einen überindividuellen allgemeinmenschlichen Zusammenhang, als dies ohnehin bereits über die rituell-archetypische Ebene geschieht. Es erschließt sich dadurch eine neue Dimension der Begegnungsmöglichkeit zwischen Patient und Arzt, in der sich beide ihrer Endlichkeit im Prozess dieser Begegnung zunehmend bewusst werden und dieses gemeinsam sich entwickelnde Bewusstsein als etwas zu tiefst menschlich Verbindendes erleben17. Dies alles erleichtert es Arzt und Patient bis zum Tod - und für Angehörige darüber hinaus - immer wieder neu zu erringende Hoffnung zu entwickeln. In Abwandlung von Oyle möchte ich sagen: „Beide müssen an die Hoffnung glauben, damit Heilwerden auch jenseits von Gesundheit, Krankheit, Leiden und Tod geschehen kann, letztlich als Geschenk, bzw. theologisch formuliert als Gnade“. Und nochmals aus der Perspektive des Patienten: Nur wenn auch er zu dieser existentiell-spirituellen Dimension einen für ihn halbwegs fassbaren, subjektiv erfahrbaren Zugang findet, wird er letztlich sein wie auch immer geartetes Schicksal als Aufgabe oder als Herausforderung annehmen können. Und er wird weniger der Versuchung unterliegen, die rituell-archetypische Ebene der APB in „magischer“ Weise zu „missbrauchen“, wie man eben z.B. ein Amulett benützt, um die „Gottheit“ zu zwingen, einem zu Diensten zu stehen18. Über lange Zeiträume war über die philosophische und christlich-theologische Tradition des Westen die „ars moriendi“ selbstverständlicher Bestandteil allgemeinen Kulturgutes. Das ist im vergangenen Jahrhundert weitgehend verlorengegangen gegangen und in einen kollektiven Verdrängungs- bis Verleugnungsprozess des Sterbens eingemündet. Dass es dieses Potential jedoch in moderner christlich-abendländischen Tradition wieder gibt, beweisen Autorinnen wie Monika Renz (2002) und das Erstarken der Hospitzbewegung, als Reaktion auf unsere weitverbreitete gesellschaftliche Tabuisierung des Sterbens. Ein ganz beeindruckendes Beispiel für so einen ganz anderen Umgang besonders mit der Thematik des „Sterbeprozesses“ findet sich in der buddhistischen Tradition, wie sie z.B. im „Tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben“ (Sogyal Rinpoche, 1992, 2002) in einer auch für Nicht-Buddhisten westlicher Prägung zumindest teilweise nachvollziehbaren Form niedergeschrieben ist. 16 In „The Existential Spiritual Dimension in the Therapy of a Cancer Patient“ (2002) beschreibe ich diese Thematik ausführlicher, allerdings in einem psychotherapeutischen Kontext. 17 „Begegnung mit der Transzendenz“ nennt Petzsold in einem ähnlichen Sinne eine von vier Kategorien menschlicher Begegnungsmöglichkeiten (neben der Begegnung mit der Welt der Objekte und der belebten Natur, der Begegnung mit sich selbst und der Begegnung mit den Mitmenschen). Und diese Begegnung „kann in einer persönlichen Gotteserfahrung bestehen oder in einer Kosmoserfahrung oder in einer Begegnung mit der Tiefendimension eines anderen Menschen“ (Petzold 1993, S. 1085 ff.). 18 Vgl. Martin Buber 1986, 2002 S. 84: „Was unterscheidet Opfer und Gebet von aller Magie? Diese will wirken, ohne in die Beziehung einzutreten, und übt Künste im Leeren; sie aber stellen sich „vor das Angesicht“, in der Vollendung des heiligen Grundworts, das Wechselwirkung bedeutet. Sie sprechen Du, und vernehmen.“ 15 13 Die Auseinandersetzung mit den existentiellen Themen Gesundheit, Krankheit, Verletzbarkeit, Sterblichkeit und Tod bleibt letztlich niemanden erspart. Sie schwingen situationsimmanent in jedem Arzt-Patienten-Kontakt mehr oder weniger mit. Das heißt nicht, dass sie immer explizit angesprochen werden müssen, damit wären vermutlich Patient und Arzt heillos überfordert. Aber es geht darum, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann dies nichtsdestotrotz notwendig ist19. E) Abschließende Bemerkungen In den vorliegenden Beitrag fließen meine 17 Jahre beruflicher Erfahrungen als Arzt für Allgemeinmedizin mit Kassenpraxis und Psychotherapeut in freier Praxis, sowie drei Jahre Balintgruppenleiter-Tätigkeit ein. Mein ursprüngliches Interesse an Psychotherapie war unter anderem dadurch motiviert, dass ich mein – von der Fähigkeit und Bereitschaft zu einfühlendem Verständnis abgesehen - klar erlebtes Defizit in meiner Arzt-Rolle in psychosozialen Bereichen möglichst bald beheben wollte. Nach einigen Jahren Ausbildung musste ich jedoch erkennen, dass diese neuen Fähigkeiten und Kenntnisse gar nicht so leicht an den „Patienten“ zu bringen waren. Ja oft traten erhebliche Irritationen in der APB auf, wenn ich versuchte, geahnte oder auch klar vor Augen liegende psychosoziale Zusammenhänge zu schnell oder zu direkt anzusprechen. Heute weiß ich, dass ich mein psychotherapeutisches Wissen zu sehr in einer „psychotherapeutischen Haltung“, wie ich sie eben gerade in Hinblick auf „Klienten“ gelernt hatte, anzuwenden versuchte und dadurch der „ärztliche Archetyp“ für den Patienten zu wenig fassbar wurde. Mit der Zeit habe ich dann gelernt, mein psychotherapeutisches Wissen in meiner ärztlichen Rolle „im Hintergrund“ mitlaufen, oder es als eine weitere „Facette“ meines Arzt-Seins durchscheinen zu lassen und so derartige Irritationen zu vermeiden. „Auf Ihrem Praxisschild steht ja auch Psychotherapeut; kann ich Sie daher zu dem folgendem um Rat fragen?“ höre ich in den letzten Jahren gar nicht so selten von Patienten. Dies zeigt, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft inzwischen beide Berufsbilder relativ klar trennen. Es ist eine andere „existentielle Verunsicherung“, die einem da in der Regel entgegen tritt, wenn es schwerpunktmäßig um Gefühle und Beziehungen geht und es wird konsequenter Weise ein anderer „das Selbst regulierender Anderer“ (Stern 1986, 1992, S. 148) als zwischenmenschliche archetypische Ressource „angefragt“20. Im Schamanen der archaischen Jägergesellschaften waren Arzt, Psychotherapeut und Priester noch als ein Archetypus vereint. In der postmodernen Gesellschaft (wenn auch nicht bei allen Menschen) sind sie jedoch weitgehend differenziert und getrennt, wobei in der Regel Arzt und Psychotherapeut, bzw. Psychotherapeut und Priester jeweils größere gemeinsame Schnittmengen aufweisen, als Arzt und Priester. Daher muss ich mir sehr genau überlegen, wenn in einem primär ärztlichen Kontext eine eher spezifisch psychotherapeutische Problemstellung auftritt, mit welcher Methode, in welchem Setting, in welchen Räumlichkeiten ich darauf eingehen will, oder ob eine Weitervermittlung an ärztliche oder nicht-ärztliche PsychotherapeutInnen sinnvoller wäre. Letzteres nicht, weil ich die Psychotherapeutenrolle grundsätzlich nicht selbst ausfüllen, sondern weil eben dies zu einer Rollenkonfusion mit der bisherigen Arztrolle, zu einer ungünstigen „Archetypenüberlagerung“ führen könnte. Im psychotherapeutischen Kontext greift Yalom (1980, 1989, S. 20) die Thematik der „Bewusstheit der letzten Angelegenheiten“ auf, die er mit „Bewusstheit über Endlichkeit und Tod, Freiheit und Verantwortung, existentieller Isolation und die Frage nach dem Sinn bzw. nach der Sinnlosigkeit des Lebens“ zusammenfasst und mit der er seine Klienten konfrontiert. 20 Ausnahmen stellen sicherlich akute Belastungsreaktionen, posttraumatische Belastungsstörungen, bzw. psychosomatische Erkrankungen im weitesten Sinne dar, in denen bevorzugt der Arzt-Archetypus „angefragt“ wird. 19 14 Ein Verständnis der rituell-archetypischen Ebene, bezogen auf den individuellen Patienten erleichtert auch da die Entscheidung. Ein Verständnis über diese unterschiedlichen archetypischen Konstellationen zu gewinnen und den Umgang mit ihren konkreten „Ausformungen“ bzw. „Verkörperungen“ zu erlernen, ist daher aus meiner Sicht ein wichtiger Lernschritt am Übergang der Ausbildung von psychosomatischer zu psychotherapeutischer Medizin. Arbeit in der Patientenbezogenen Selbsterfahrung soll den TeilnehmerInnen helfen, Ihre Sachkompetenz in Richtung Beziehungskompetenz auszuweiten, d.h. die unterschiedlichen Möglichkeiten von Bezogenheit im Menschen, zwischen Menschen und zwischen Mensch und Umfeld differenziert wahrzunehmen, in ihrer Relevanz auf das aktuelle Problem hin beurteilen und die APB selbst als verschieden zu gestaltendes und unterschiedlich zu dosierendes „Therapeutikum“ einsetzen zu können. Es bedarf dazu einer immer wieder neu zu findenden Balance zwischen Bezogenheit auf den Patienten hin in den unterschiedlichen Ebenen, der eigenen Zentrierung als notwendige Abgegrenztheit und Rollenbewusstheit (ersteres nicht zu verwechseln mit Distanziertheit) und einer sich ständig weiter entwickelnden Reflexionsfähigkeit. Mit der Fokussierung auf die rituell-archetypische Ebene und die sie übersteigende, bzw. transzendierende existentiell-spirituellen Dimension will ich zum einen ein zusätzliches Konzept, ein mentales Konstrukt zur Verfügung und Diskussion stellen, das aus meiner Erfahrung diese Reflexionsfähigkeit zu steigern vermag und die flexible Handhabung der APB erleichtert. Zum anderen will ich dadurch aber nicht den Leistungs- und Perfektionsanspruch durch ein neues Anforderungsprofil, dem es gilt gerecht zu werden, noch weiter erhöhen. Vielmehr möchte ich durch diese Anregungen uraltes kollektives Wissen reaktivieren, das durch das dzt. vorherrschende Glaubensparadigma, nämlich eine moderne naturwissenschaftlich-positivistische Welterklärung sei für die Medizin und die Ausübung des Arztberufes ausreichend, weitgehend verschüttet ist. Dass dies eben nicht ausreicht, beweisen im ärztlichen Bereich der rege Zulauf, den Heiler unterschiedlichster Art zu verzeichnen haben, und im allgemein gesellschaftlichen Kontext der ungebrochene Esoterik-Boom. Und so gilt es einerseits über die verstärkte Beachtung der rituell-archetypischen Ebene und der existentiell- spirituellen Dimension möglichen Scharlatanen und selbsternannten Gurus den Boden zu entziehen und andererseits darum, sich einen alten, genuin ärztlichen Bereich wieder neu und in einer Zeit gemäßen Form anzueignen. Die neueren neurobiologischen Modellvorstellungen über Furcht-, Panik- und Bindungs-System erleichtern erfreulicher Weise die Integration dieses uralten „subjektiven“ Menschheitswissens mit modernen „objektiven“ Theorien m.E. ganz erheblich.21. Anhang: Beziehungsebenen bzw. Beziehungsformen nach J. Finke (1999): 1) Die Arbeits-Beziehung ist zunächst die Ebene des Austausches „objektiver Informationen zwischen zwei erwachsenen Partnern“. Es geht dabei schwerpunktmäßig um die Expertenrolle des Arztes. Gleichzeitig ist sie nach Finke Hintergrund und Rahmen der anderen drei Beziehungsformen und ist diesbezüglich einerseits gekennzeichnet durch eine weitgehend implizite, also nichtsprachlich vermittelte Haltung von Zugewandtheit, Anteilnahme und Ermutigung. Andererseits erfolgt in ihr die beobachtende, distanzierte Analyse der aus den anderen drei Beziehungsformen gewonnenen Informationen und Einsichten. Die Aufgabe des Arztes/Therapeuten besteht darin, beide Extrempositionen der Arbeitsbeziehung, die stützende und die verobjektivierende Haltung, die 21 Die imaginativen Übungen für die Stabilisierungsphase in der modernen Traumatherapie sind meiner Meinung nach ein gutes Beispiel für den gelungenen Transfer alten schamanischen Wissens in ein zeitgemäßes Konzept, vgl. dazu Reddemann 2001. Zu einer solchen Absicht passt auch das Vorhaben, Naturheilverfahren und klassische Homöopathie im Konzept für die erste österreichische Psychosomatik-Klinik in Bad Aussee zu berücksichtigen (Rother und Nickel 2002, S.520). 15 mütterliche und die väterliche Einstellung, je nach individueller Notwendigkeit unterschiedlich akzentuiert, zur Verfügung zu stellen und zu integrieren helfen. 2) In der Alter-Ego-Beziehung bemüht sich der Arzt/Therapeut, die Perspektive des Klienten übernehmend, vor allem um ein empathisches Verstehen aus seinem Resonanzerleben und der Fähigkeit zur projektiven Identifizierung heraus. In einem bewussten und zeitlich begrenzten Mitvollzug will er die private Welt des Klienten so spüren, als ob es die eigene wäre und diese Erfahrung und daraus gewonnene Einsichten selektiv mit dem Klienten teilen. So ergibt sich aus diesem expliziten verstehenden Nachvollzug eine stützende, Ressourcen mobilisierende, eine erlebnisaktivierende und eine einsichtsvermittelnde Wirkung. Durch die insgesamt bejahende Grundhaltung wird der Therapeut gleichzeitig zu einem Modell der positiven Selbstannahme und Ambivalenztoleranz, wobei Verstehen nicht mit Billigen oder fehlender Veränderungswürdigkeit gleichzusetzen ist. Gefahr besteht bei Überbetonung dieser Beziehungsebene, sich im Mitleid zu verlieren und die notwendige Zentriertheit und Abgegrenztheit (nicht Distanziertheit) zu sehr aufzugeben. 3) In der Dialog-Beziehung tritt der Arzt/Therapeut dem Klienten als weitgehend reale Person entgegen, indem er ihm selektiv seine persönliche Reaktion und Erleben der therapeutischen Situation und Interaktion mitteilt. Der Klient soll den Arzt/Therapeuten in seiner Verschiedenheit, in seiner Abgrenzung erleben, um auf dieser Folie des Nicht-Ich, der Andersartigkeit die Konturen des eigenen Ichs schärfer wahrnehmen zu können. Er soll den Therapeuten als den Stellung nehmenden Anderen aber auch als das antwortende Du im Sinne von Martin Buber erleben können. Und doch bleibt auch diese Dialog-Beziehung naturgemäß asymmetrisch, da der Arzt/Therapeut aus seinem Funktions- und Rollenverständnis heraus mit angemessener selektiver Offenheit, mit selektiver Authentizität und partiellem Engagement dem Klient/Patient begegnet/antwortet. 4) In der Übertragungs-Beziehung schließlich versucht der Arzt/Therapeut, die auf ihn gerichteten Beziehungserwartungen im Sinne von Rollenangeboten und Interaktionsbereitschaften zu erfassen und dieses Verständnis in entsprechend aufbereiteter Form zu vermitteln. Übertragung wird dabei nicht ausschließlich als Wiederholung vergangener Konflikte verstanden. Es werden auch die vielfältigen und wiederholt durchlaufenden biographischen Überarbeitungen, die Einflüsse gegenwärtiger außertherapeutischer Beziehungen und vor allem der Einfluss der therapeutischen Beziehung selbst berücksichtigt (interaktionelles Verständnis von Übertragung, z.B. nach S. Bettighofer 1998). In der Arztrolle werden in der Regel die Übertragungsphänomene nicht angesprochen bzw. bewusst gemacht (das wäre Arbeit an der Übertragung), sondern eher diagnostisch für das szenische Verstehen genutzt (also Arbeit in der Übertragung), bzw. als Medium für den Heilprozess (Nutzen z.B. einer „positiven Vaterübertragung“ bzw., der „unanstößig positiven Übertragung“ nach S. Freud). Literatur: Achterberg, J. (1985, 1994): Imaginary Healing: Shamanism und Modern Medicine. Deutsch: Gedanken heilen. Reinbek: Rowohlt Tb. Antonovsky, A. (1993): Gesundheitsforschung versus Krankheitsforschung. In: Franke, A./Broda, M. (Hrsg.): Psychosomatische Gesundheit. Versuch einer Abkehr vom Pathogenese-Konzept. Tübingen; Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Bänninger-Huber, E., Peham, D., Juen, B. (2002): Mikroanalytische Untersuchung der Affektregulierung in der therapeutischen Interaktion mittels Videoaufnahmen. In: Psychologische Medizin, 3/02. Wien: Facultas Universitätsverlag. Bauriedl, T. (1994, 1999): Auch ohne Couch. Psychoanalyse als Beziehungstheorie und ihre Anwendungen. Stuttgart: Klett-Cotta. Bettighofer, S. (1998): Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozess. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer. Buber, M. (1986): Das dialogische Prinzip. Ich und Du, Zwiesprache, die Fage an den Einzelnen, Elemente des Zwischenmenschlichen. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. Deneke, F. (1999, 2001): Psychische Struktur und Gehirn. Die Gestaltung subjektiver Wirklichkeiten. Stuttgart – New York: Schattauer. Dornes, M. (1998): Plädoyer für eine Neubetrachtung des Unbewussten. In: Trautmann-Voigt, S., Voigt, B. (Hrsg.): Bewegung ins Unbewusste. Beiträge zur Säuglingsforschung und analytischen KörperPsychotherapie. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel. Edelman, G., Tononi, G. (2002): Gehirn und Geist. Wie aus Materie Bewusstsein entsteht. München: c.h.beck. Figge, H.H.(2001): Unheimlichkeit als therapeutischer Wirkfaktor. In: Psychologische Medizin, 4/2001. Wien: Facultas Universitätsverlag. 16 Finke, J. (1999): Beziehung und Intervention. Interaktionsmuster, Behandplungskonzepte und Gesprächstechnik in der Psychotherapie. Stuttgart – New York: Thieme. Fischer, G., Riedesser, P. (1999): Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Reinhardt. Hofer-Moser, O. (2002): The Existential Spiritual Dimension in the Therapy of a Cancer Patient. In: Ventling, Ch.D.: Body Psychotherapy in Progressive and Chronic Disorders. Basel: Karger. Hüther, G. (1997, 2001): Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefühle werden. Göttingen. Sammlung Vandenhoeck. Jork, K. (2003): Das Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky. In: Jork, K./Peseschkian, N. (Hrsg.): Salutognese und Positive Psychotherapie. Gesund werden - gesund bleiben. Bern; Göttingen: Toronto: Seattle: Verlag Hans Huber. Kast, V. (1996): Die Dynamik der Symbole. Grundlagen der Jungschen Psychotherapie. München: dtv. Kast, V. (1986): Märchen als Therapie. München: dtv. Kübler-Ross, E. (1969, 1982): Interviews mit Sterbenden. Gütersloh: Verlagshaus Gerd Mohn. Lown, B. (1996, 2003): Die verlorene Kunst des Heilens. Anleitung zum Umdenken. Stuttgart; New York: Schattauer Nickel, M., Rother, W. (2002): Konzept der Klinik für Psychosomatik in Bad Aussee. In: Wiener Medizinische Wochenschrift, Heft 19/20 2002. Blackwell Verlag. Peichl, J. (2003): Angst ist nicht gleich Angst – zur störungsspezifischen Therapie der Angsterkrankungen. In: Psychologische Medizin, 3/2003. Wien: Facultas Universitätsverlag. Petzold, H.G. (1993): Integrative Therapie: Modelle, Theorien und Methoden für eine schulenübergreifende Psychotherapie. Bd. 1, 2 und 3. Paderborn: Junfermann. Pieringer, W. (2002): Burnout-Syndrom: Diagnostik und Therapie. Ärztemagazin 40/2002 Pieringer, W., Schüßler, G., Söllner, W., Springer-Kremser M. und Wesiack, W. (2002): Balint-Arbeit: Entwicklung, Wirkprinzipien und Effekte. In: Psychologische Medizin, 4/2002. Wien: Facultas Universitätsverlag. Reddemann, L. (2001): Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren. Stuttgart: Pfeiffer. Reddemann, L., Sachsse, U. (1997): Stabilisierung. In: Persönlichkeitsstörungen. Theorie und Therapie. 3/97. Stuttgart – New York: Schattauer. Renz, M. (2002): Zeugnisse Sterbender. Todesnähe als Wandlung und letzte Reifung. Paderborn: Junfermann. Rinpoche, S. (1992, 2002): Das Tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod. Bern-München-Wien: Otto Wilhelm Barth. Sachsse, U. (2003): Distress-Systeme des Menschen. In: Persönlichkeitsstörungen. Theorie und Therapie. 1/03. Stuttgart – New York: Schattauer. Schmidbauer, W. (1977): Die hilflosen Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Sedlak, F. (1992): Die heilende Begegnung. In: Sedlak, F., Gerber, G. (Hrg.): Beziehung als Therapie – Therapie als Beziehung. Michael Balints Beitrag zur heilenden Begegnung. München; Basel: Ernst Reinhardt. Stern, D.N. (1986,1992): Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta. Stern, D.N. et al. (2002): Nicht-deutende Mechanismen in der psychoanalytischen Therapie. Das „Etwas-Mehr“ als Deutung. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen. Heft 9, September/Oktober 2002. Willi, J. (1975): Die Zweier-Beziehung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Yalom, J.D. (1980,1989): Existentielle Psychotherapie. Köln: Edition Humanistische Psychologie. Autor Dr. Otto Hofer-Moser, Arzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapeut (Integrative Gestalttherapie, Analytische Körperpsychotherapie), A-9232 Rosegg, Rosegger Str. 26 17