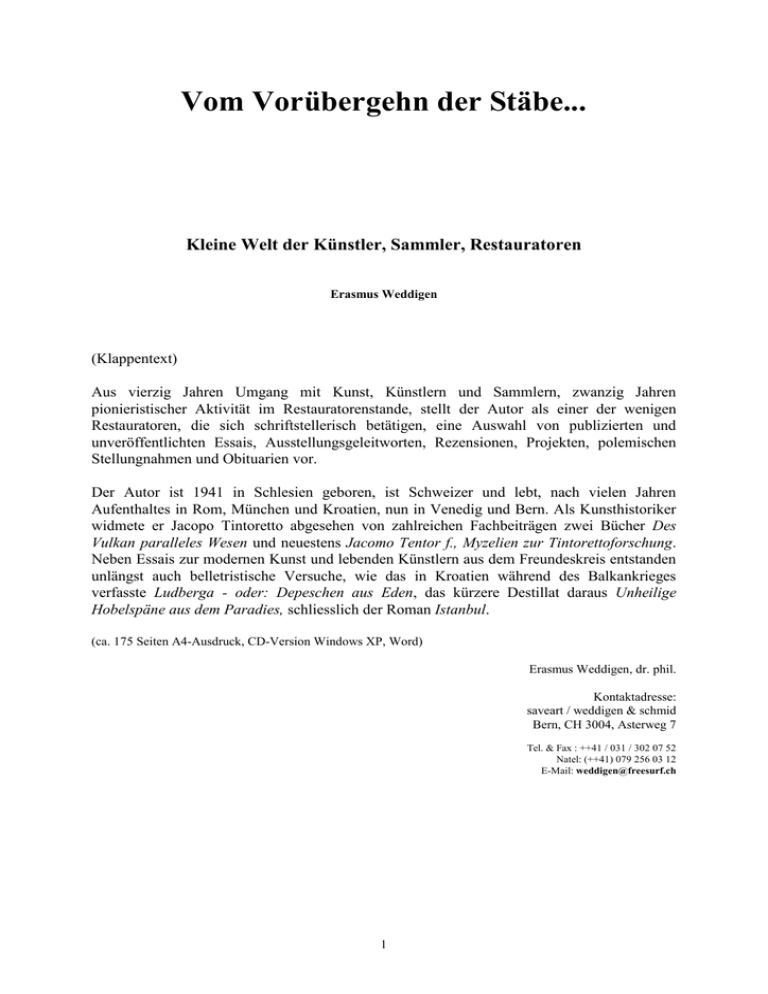

Vom Vorübergehn der Stäbe

Werbung