Text, Dateigrösse 176KB

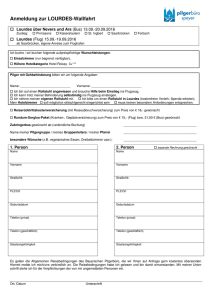

Werbung