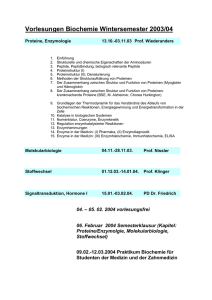

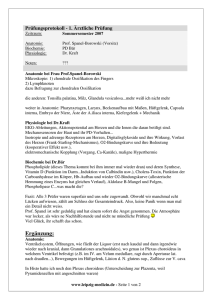

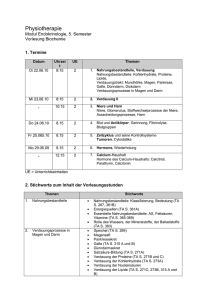

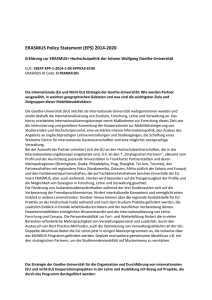

Ordnung des Fachbereichs Biochemie, Chemie, Pharmazie der

Werbung