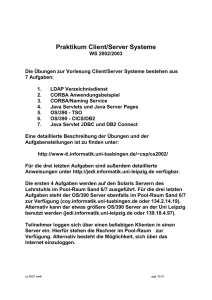

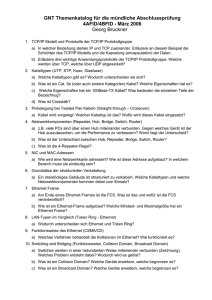

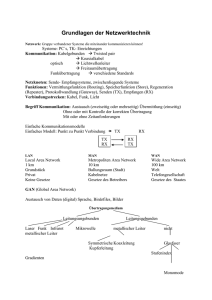

Netzwerkdokumentation von Felix:

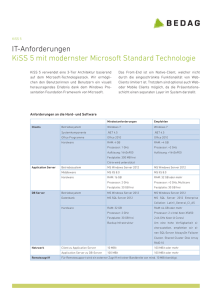

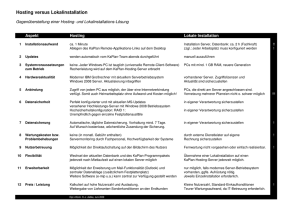

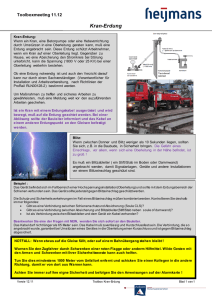

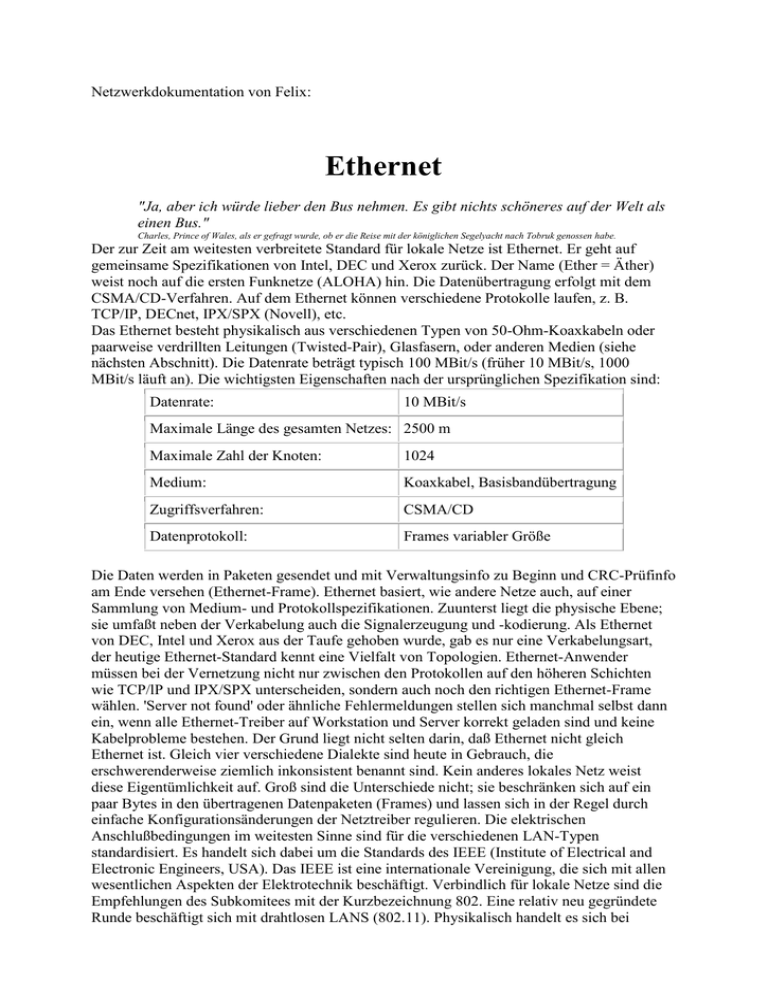

Werbung