Entscheidungen in empirisch realistischer Sicht

Werbung

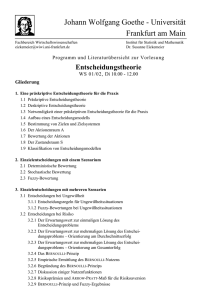

In komplexen Entscheidungen ist der Mensch mit seinem sogenannten gesunden Menschenverstand oft überfordert. Dies kann an der Unsicherheit der Zukunft oder an der Vielfalt der Ziele liegen, die man anstrebt und die sich nicht voll vereinbaren lassen. Zu wenig oder zu viele Handlungsalternativen und eine große Zahl von Einflussfaktoren können das Problem weiter erschweren. Durch rationales Vorgehen lassen sich die Erfolgsaussichten von Entscheidungen verbessern. Rationalität ist kein klarer Begriff. Man kann ihn jedoch darauf konkretisieren, dass man einerseits gewisse Anforderungen an den Entscheidungsprozess aufstellt (prozedurale Rationalität) und sich andererseits auf Grundsätze der Konsistenz, d.h. Widerspruchsfreiheit festlegt. Komplexe Probleme werden durch Dekomposition, d.h. Zerlegung in Teilprobleme vereinfacht. Es gibt keine objektiv richtigen Entscheidungen. Vielmehr beruhen Entscheidungen notwendig auf subjektiven Erwartungen, dir nur in Grenzen überprüfbar sind, sowie auf ebenfalls subjektiven Zielen und Präferenzen des Entscheiders. Menschen haben Mühe, ihre subjektiven Erwartungen und Präferenzen eindeutig zu artikulieren. Entscheidungsunterstützung durch formale Verfahren muss die Unschärfe der Informationen in Betracht ziehen, indem sie die Konsistenz der Aussagen überprüft und notfalls mit unvollständigen Informationen auszukommen versucht. Die deskriptive Entscheidungstheorie, die tatsächliches menschliches Entscheidungsverhalten beschreiben und erklären will, ist von großer Bedeutung für eine entscheidungsunterstützende Theorie. Die präskriptive Entscheidungstheorie ist relevant für Entscheidungen auf verschiedene Gebieten. Sie ist nicht nur für wirtschaftliche, sondern ebenso für politische, medizinische, juristische oder technische Entscheidungen von Bedeutung. Sie soll Menschen bei komplizierten Entscheidungen unterstützen. Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Mensch Schwierigkeiten mit neuartigen, nicht routinisierten Entscheidungssituationen hat. Was macht Entscheidungen schwierig? Die Unsicherheit der Zukunft (die Auswirkungen sind nicht vorhersehbar z.B. bei Produkteinführungen) Die Konsequenzen unterschiedlicher Handlungen können sich in mehr als einer Dimension unterscheiden. (es gibt mehrere Ziele und jede Alternative hat Vorteile gegenüber der anderen, z.B. bei Personalentscheidungen sind viele Eigenschaften der Bewerber von Bedeutung) Es gibt zuwenig/zu viele Alternativen (Aufwand bis man die richtige gefunden hat) Je mehr unsichere Einflüsse auf das Ergebnis einwirken und je mehr Ziele zu beachten sind, desto komplexer wird die Situation. Viele politischen Entscheidungen sind von hoher Komplexität. Die Denkweise, die die präskriptive Entscheidungstheorie vermittelt, kann in jeder Entscheidungssituation von Nutzen sein. Diese Theorie sollte daher zum Pflichtprogramm der Ausbildung für jene Berufe werden, die mit Entscheidungen zu tun haben. Die präskriptive Entscheidungstheorie will Entscheidern helfen, möglichst rationale Entscheidungen zu treffen. Man kann jedoch schlecht feststellen, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war. Man kann auch nicht von „rational“ oder „irrational“ sprechen, sondern eher von „mehr oder weniger rational“. Auch ist zwischen einer rationalen und einer erfolgreichen Entscheidung zu unterscheiden. Eine nachträgliche Erfolgskontrolle kann z.b. Schwächen des Entscheidungsprozesses aufdecken. Die Chance für eine Ex-post-Kontrolle besteht aber nur, wenn die Grundlagen der Entscheidung transparent dokumentiert sind. Größtmögliche Transparenz der Entscheidungsgrundlagen herzustellen ist ein wesentliches Ziel der präskriptiven Entscheidungstheorie, denn auf diese Weise wird auch dem sog. Hindsight-Bias entgegengewirkt. Das ist die Neigung des Menschen, hinterher, wenn er schlauer ist, zu glauben, er sei auch vorher schon so schlau gewesen bzw. so schlau hätte man sein müssen. Grundprinzipien der präskriptiven Entscheidungstheorie: Was bedeutet rational? Es handelt sich nicht um eine objektive, beweisbare Eigenschaft. Das Streben nach Rationalität ist keine Garantie für den Erfolg einer Entscheidung. Es trägt vermutlich dazu bei, dass Entscheidungen im Durchschnitt erfolgreicher werden, beweist dies aber nicht. Wir unterscheiden 2 Kriterien für rationale Entscheidungsprozesse: Das erste ist die prozedurale Rationalität und das zweite die Konsistenz. Prozedurale Rationalität Die Prozedur, die zur Entscheidung führt kann mehr oder weniger rational sein. Hier folgen einige Anforderungen an Entscheidungsprozeduren: Der Entscheider sollte sich überlegen, ob er das richtige Problem löst. Es kann sinnvoll sein, das ursprüngliche Problem in Teilprobleme aufzuspalten. Der Entscheider sollte in die Informationsbeschaffung und –verarbeitung soviel Aufwand investieren, wie der Bedeutung der Entscheidung angemessen ist. Rationalität verlangt eine angemessen, sorgfältige und systematische, aber nicht maximale Entscheidungsvorbereitung Er sollte bei der Bildung von Erwartungen (Unsicherheit der Zukunft wird durch Wahrscheinlichkeiten abgebildet) über die Zukunft relevante objektive Daten in Betracht ziehen. Er sollte sich der Gefahr von Wahrnehmungsverzerrungen bewusst sein und diese möglichst vermeiden. Er sollte sich über seine eigenen Ziele und Präferenzen gründlich klar werden und die Gefahren, die aus Selbsttäuschung entstehen, vermeiden. Konsistenz der Entscheidungsgrundlagen Rationalität bedeutet Übereinstimmung mit gewissen Anforderungen, deren Berechtigung der Entscheider anerkennt und nach denen er sich richten möchte. Solche „Rationalitätspostulate“ betreffen einerseits den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, andererseits die Bildung von Präferenzen. Die wichtigsten Forderungen, die man gemeinhin an rationale Präferenzen stellt sind: Zukunftsorientierung (die Wahl zwischen Alternativen sollte nur von ihren Konsequenzen abhängen) Transitivität (Wenn der Entscheider a gegenüber b vorzieht, b gegenüber c vorzieht, dann sollte er auch a gegenüber c vorziehen) Invarianz (Die Präferenzen sollten nicht davon abhängen, wie das Entscheidungsproblem dargestellt wird) Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen (ob der Entscheider a gegenüber b vorzieht sollte unabhängig davon sein ob es eine Alternative c gibt) Dekomposition Die Komplexität lässt sich reduzieren, indem man das Entscheidungsproblem in Komponenten zerlegt, deren jede einzelne und für sich modelliert wird. Die Komponenten sind: Die Handlungsalternative, zwischen denen zu wählen ist Die mit dem Ergebnis verknüpften Ziele und Präferenzen des Entscheiders, die Erwartungen über die Umwelteinflüsse die kombinierte Wirkung von Handlungsalternativen und Umwelteinflüssen auf das Ergebnis, d.h. die Konsequenzen der Entscheidung Subjektivität Erwartungen und Entscheidungen sind grundsätzlich subjektiv. 2 Personen können zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, ohne dass jedoch der eine rationaler handelt als der andere. Das gründliche Überlegen der eigenen Ziele und Präferenzen kann sehr hohe Anforderungen an die Vorstellungskraft stellen, insbesondere, wenn es um Entscheidungen geht, deren Auswirkungen sich über viele Jahre erstrecken. Ein wesentlicher Effekt der Beschäftigung mit der Entscheidungstheorie ist, dass sie dazu verhilft, im Laufe der Zeit Entscheidungen bewusster von dein eigenen Erwartungen und Zielen leiten zu lassen. Unvollständiges Wissen und das Dominanzkonzept Wir können unsere Erwartungen über unsichere Ereignisse oft nur ungenau formulieren. Wenn es möglich ist, eine Alternative a gegenüber einer anderen Alternative b überlegen zu identifizieren, obwohl über die Erwartungen und/oder die Präferenzen des Entscheiders keine vollständige Information vorliegt, spricht man von Dominanz (a dominiert b). Es gibt mehrere Spielarten der Dominanz, diese unterscheiden sich darin, welche Informationen unvollständig sind und welche Entscheidungsregel die Rangfolge der Alternativen bestimmen sollen. Gibt es unter ihren Alternativen ein Projekt x, das bei jedem Zustand einen höheren Gewinn verspricht als ein Projekt y, so ist trotz fehlender Wahrscheinlichkeitsinformation klar, dass x einen höheren Gewinnerwartungswert aufweist als y und also dominant ist. Diese Art von Dominanz wird als Zustandsdominanz bezeichnet. Eine Alternative a dominiert bei Unsicherheit eine Alternative b, wenn die schlechtmögliche Konsequenz von a immer noch besser ist als die bestmögliche Konsequenz von b. Diese Dominanz heißt absolute Dominanz. Anwendung und Praxisrelevanz der präskriptiven Entscheidungstheorie Die moderne präskriptive Entscheidungstheorie ist überwiegend von US-amerikanischen Forschern und Beratern entwickelt worden. Die Anwendungen sind vor allem in den Bereichen, Energiewirtschaft, Sachgüterproduktion und Dienstleistungen, Medizinische Anwendungen, Öffentliche Politik und Sonstiges untergliedert. Über die tatsächliche Verbreitung ist es jedoch schwierig etwas zu sagen, da viele Anwendungen von Beratern und Beratungsfirmen durchgeführt werden, oft nur 1-2 Tage dauern, oder nur in bereichsspezifischen Zeitschriften veröffentlicht werden. Trotzdem ist das Potential dieser Theorie in der Praxis noch lange nicht ausgeschöpft. Zum einen ist dies auf mangelnde Kenntnisse zurückzuführen und zum anderen ist mit Akzeptanzbarrieren zu rechnen. Die Entscheidungshilfen setzen voraus, dass der Entscheider seine wirklichen Erwartungen und seine wahren Präferenzen rückhaltlos offen legt. Das ist nicht immer im Interesse von Managern und Politikern, denn Offenheit gegenüber Dritten reduziert die taktischen Möglichkeiten und ruft unter Umständen Opposition hervor. In den publizierten Fallstudien über die Anwendungen der präskriptiven Entscheidungstheorie spielt der Decision Analyst eine große Rolle. Dies ist meist ein externer Berater, der das entscheidungstheoretische Instrumentarium beherrscht und einem Projektteam Rat und Hilfe im Prozess der Problemstrukturierung und Lösung bietet. Er bringt auch das Methodenwissen ein (nicht das Problemwissen) und ist unparteiisch und daher sehr für eine moderierende Rolle geeignet. Einen externen Berater anzuheuern, ist jedoch nur für relativ große Entscheidungen sinnvoll. Zum Begriff Entscheidung und den möglichen Betrachtungsweisen der Entscheidung Als Entscheidung wird die Wahl einer Handlungsalternative aus mehreren möglichen Handlungsalternativen bezeichnet. Entscheiden kann folglich nur derjenige, dem verschiedene Handlungsmöglichkeiten offen stehen. Entscheidungen in normativer Sicht Grundlage ist eine Anforderung oder Norm: Entscheidungen sollen rational gefällt werden. Und rational erscheint eine Entscheidung genau dann, wenn die Handlungsalternative gewählt wird, die unter den gegebenen Bedingungen zur größten Zielerreichung führt. Bei Einnahme des praktisch normativen Standpunkts darf der Entscheidungsträger die für seine Entscheidungen maßgeblichen Ziele selbst subjektiv festlegen. Dagegen beim bekennend normativen Standpunkt werden dem Entscheidungsträger die Ziele vorgegeben. Entscheidungen in empirisch realistischer Sicht Aus empirisch realistischer oder deskriptiver Sicht werden Aussagen darüber gesucht, wie Entscheidungen in der Realität tatsächlich getroffen werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob Entscheidungsträger rational handeln oder ob sie vielleicht ohne klare Zielvorstellungen eher emotional entscheiden; wichtig allein ist, was sie wirklich tun. Ziel ist es, beschreiben und erklären zu können ,wie Menschen Entscheidungsprobleme allein oder in einer Organisation lösen, wie sie beispielsweise Entscheidungsprobleme wahrnehmen, wie sie Ziele bilden und welche Beziehungen zwischen Zielen und zu beurteilenden Handlungsalternativen bestehen oder wie und wann die für die Entscheidung benötigten Informationen beschafft, verarbeitet und gegebenenfalls in der Gruppe weitergegeben werden. Die gesuchten Aussagen müssen dabei geeignet sein, anhand der Realität überprüft und gegebenenfalls falsifiziert zu werden. Nur dann sagen sie etwas über die Realität aus. Einfaches Modell des Entscheidungsverhalten: Angesichts der Fülle, der auf ihn einwirkenden Stimuli kann der Mensch nicht alle wahrnehmen; er „filtert“ mehr oder weniger bewusst nur die heraus, auf die er vorbereitet ist und die ihm wichtig erscheinen. Nicht jeder wahrgenommene Stimulus muss zudem zu einem Konflikt führen, in dem der Mensch nicht genau weiß, wie er reagieren soll. Vielfach führt er sich nicht zu einer Reaktion herausgefordert oder er kennt „Standardlösungen“ für das Problem. Dann wird er suchen. Die Suche kann sich, abhängig von der Art des Konfliktes, nach außen (Umwelt) oder nach innen (Gedächtnis) richten. Die für einen Konflikt gefundene Lösung kann andersartige Konflikte auslösen. Wenn seine Ergebnisse ausreichend sicher erscheinen, wir der Entscheidungsträger sich zur Durchsetzung dieser Alternative entschließen und dabei auf die Umwelt einwirken. Sein Entschluss stürzt ihn zugleich zu einem neuen Konflikt, die kognitive Dissonanz. Wird die Konsonanz erreicht so ist der Mensch mit seinem Entschluss zufrieden. Gelingt es jedoch nicht und sprechen die Informationen gegen seine gewählte Alternative, wird der Entschluss in Frage gestellt und der ursprüngliche Konflikt lebt wieder auf. Verhältnis von praktisch normativer und empirisch realistischer Betrachtung der Entscheidung Beide Betrachtungsweisen sind grundverschiedenen, dennoch ergänzen sie sich, wenn es um einen Beitrag zur Verbesserung von praktischen Entscheidungen geht. Empirisch realistische Aussagen allein sind für diesen Zweck ungeeignet. Sie können bestenfalls Gesetzmäßigkeiten weidergeben, nach denen Entscheidungen in der Realität ablaufen. Auch auf der Grundlage von praktisch normativen Aussagen können alleine praktische Entscheidungen nicht verbessert werden. Die Problemstellungen und Ziele, für die rationale Entscheidungen abgeleitet werden, lassen sich nämlich aus solchen Aussagen nicht herleiten; sie müssen vorgegeben werden. Die beiden Betrachtungsweisen ergänzen einander insoweit, als die empirisch realistische Sicht zu realitätskonformen Zielen und Problemstellungen sowie zu den Grenzen führen kann, innerhalb derer ein Mensch tatsächlich frei zu entscheiden vermag. Diese Ziele, Problemstellungen und Freiräume können dann den Rahmen abstecken, der auf Basis praktisch normativer Aussagen mit rationalen Entscheidungen ausgefüllt wird. Betriebswirtschafslehre und Lehre von der Entscheidung Die moderne Bwl wird heute überwiegend als entscheidungsorientierend bezeichnet. Darin kommt die enge Beziehung zwischen der Bwl und der Lehre von der Entscheidung zum Ausdruck. Die Lehre von der Entscheidung ist in ihrem Geltungsbereich weiter (über Entscheidungen kann nämlich allgemein und ohne Bezug auf ökonomische Probleme nachgedacht werden). Grundmodell der praktisch normativen Lehre von der Entscheidung Dieses Modell verbindet zwei verschiedene Arten von Informationen: grundsätzlich wertfreie Aussagen über das, was der Entscheidungsträger tun kann und welche Konsequenzen daraus jeweils zu erwarten sind (Entscheidungsfeldinformationen) grundsätzlich wertende Aussagen, wie der Entscheidungsträger Konsequenzen von Entscheidungen subjektiv beurteilt, inwieweit sie ihm also erstrebenswert oder schädlich erscheinen (Zielinformation) siehe Seite 7 Das Entscheidungsfeld beinhaltet: 1. Aktionsraum 2. Menge möglicher Umweltzustände: Umwelt 3. Ergebnisfunktion 1. der Aktionsraum bezeichnet den Teil des Entscheidungsfeldes, der dem Einfluss des Entscheidungsträgers unterliegt. Er umfasst alle im Rahmen des jeweiligen Entscheidungsproblems in Betracht gezogenen Handlungsmöglichkeiten (Aktionen) des Entscheidungsträgers. Wählbar sind somit nur Aktionen, die im Aktionsraum enthalten sind. Auch die Aktion „nichts zu tun“, also alles einfach laufen zu lassen, kann gewählt werden, sie muss dann aber als so genannte „Unterlassungsalternative“ explizit in den Aktionsraum einbezogen werden. Aktionen schließen auch untereinander aus, d.h. der Entscheidungsträger darf also im Rahmen eines Entscheidungsproblems nur eine Aktion wählen können. 2. Unter der Bezeichnung „Umwelt“ werden die als relevant angesehen Größen erfasst die Einfluss auf die Ergebnisse von Aktionen des Entscheidungsträgers nehmen und die nicht vom Entscheidungsträger festgelegt werden können. Wie Aktionen müssen auch Umweltzustände so formuliert werden, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Sofern also die Umwelt über mehrere „Umweltparameter“ verfügt, haben Umweltzustände alle diese Parameter in jeweils einer bestimmten Ausprägung zu umfassen. 3. Die Ergebnisfunktion ordnet jeder Kombination von Aktion und Umweltzustand jeweils das Ergebnis zu (gegebenenfalls auch mehrere Ergebnisse), dem der Entscheidungsträger einen Wert beimisst, das er also erstrebenswert findet oder zu vermeiden betrachtet. Knüpft dagegen die Wertordnung des Entscheidungsträgers an verschiedene Ergebnisarten an und werden diese Ergebnisse auch zu verschiedenen Zeitpunkten gewünscht, besitzt die Ergebnisfunktion den Charakter einer Vektorfunktion. Sie ordnet dann jeder Kombination von Aktion und Umweltzustand einen Vektor von Ergebnissen oder sogar eine Matrix von Ergebnissen zu. Ergebnismatrix Die Ergebnismatrix gibt einen Überblick über die für die Entscheidung relevanten Komponenten des Entscheidungsfeldes. In der Vorspalte stehen die Aktionen, in der Kopfzeile die Umweltzustände und in der eigentlichen Matrix erscheinen dann die den möglichen Kombinationen aus Aktion und Umweltzustand zugeordneten Ergebnisse. Zielplan Zum Zielplan gehören die Präferenzen und die Ergebnisdefinition. Der Entscheidungsträger muss sich klar darüber werden, welche Ergebnisse er mit welcher Intensität wünschenswert findet, welche er vermeiden möchte und welche ihm gleichgültig sind. Die operationale Formulierung diese Wertvorstellung nennen wir Zielplan. Mit Hilfe der Ergebnisdefinitionen hebt der Entscheidungsträger aus der Fülle denkbarer Ergebnisse diejenigen hervor, die von seiner Wertordnung erfasst werden, die er also anstrebt oder vermeiden möchte. Dabei kann man unterscheiden zwischen: Artenmerkmal (Entscheidungsträger legt fest welche Art von Ergebnissen ihn interessieren) Höhenmerkmal Zeitmerkmal (Er legt fest, wann ein Ergebnis eintreten muss, damit es von seiner subjektiven Wertordnung erfasst wird. Es kann ein Zeitpunkt oder ein Zeitintervall angegeben werden) Sicherheitsmerkmal (Erfassung der Eintrittswahrscheinlichkeit des jeweiligen Ergebnisses) In den Präferenzen drückt der Entscheidungsträger die relative Intensität aus, mit der er die Ergebnisse anstrebt oder vermeidet. Die Präferenzen geben auch an, wie sich bei einer Variation von Ergebnismerkmalen die Einstellung des Entscheidungsträgers dieses Ergebnisses gegenüber verändert. Im einfachen Fall beschreiben Präferenzen Wertverhältnisse, die sich aus der Veränderung nur eines Ergebnismerkmals bei Konstanz aller übrigen Merkmale ergeben. Es gibt noch ordinale Präferenzen (geben nur die Ordnung an) und kardinale Präferenzen (beinhalten darüber hinaus Aussagen über die Größe der Nutzenunterschiede beim Vergleich mehrerer Ergebnisse). Es kann wieder zwischen folgenden Präferenzen unterschieden werden: Subjektive Artenpräferenz (drückt die relative Vorteilhaftigkeit nur aufgrund der Artenmerkmale aus; Beispiel: „Gewinn ist vorteilhafter als Umsatz“ = ordinale Artenpräferenz; „Gewinn ist fünfmal so vorteilhaft wie Umsatz“ = kardinale Artenpräferenz) Subjektive Höhenpräferenz (Höhenmerkmale sind ausschlaggebend; Beispiel: „je höher desto besser“ = ordinal; „die Vorteilhaftigkeit gleicher Ergebnisse sind proportional zu ihren Ergebnishöhen“ = kardinal) Subjektive Zeitpräferenz (unterschiedlicher zeitlicher Eintritt ist von Vorteil; Beispiel: „je früher desto besser“ = ordinal; „ein um eine Periode früher anfallendes Ergebnis ist 1,1-mal so viel wert wie ein anderes“ = kardinal) Subjektive Sicherheitspräferenz („je größer die Wahrscheinlichkeit des Eintritts, desto besser“ = ordinal; „Vorteilhaftigkeit von gleichen Ergebnissen ist proportional zu den Wahrscheinlichkeiten ihres Eintritts = kardinal) Entscheidungsmatrix In den Entscheidungsmatrizen werden die Informationen über das Entscheidungsfeld mit den in der Ergebnismatrix noch nicht erfassten Zielplaninformationen, also den Präferenzen, verbunden. Erst die Entscheidungsmatrix weist einen Gesamtnutzen aus. Charakteristisch für diese Entscheidungsmatrix ist also, dass sie für jede Aktion nur noch eine Größe, den Gesamtnutzen, ausweist, dass sie also zu einem Spaltenvektor degeneriert ist. Genau diese Vereinfachung wurde mit der Verschmelzung von Präferenzen und Ergebnismatrix zur Entscheidungsmatrix angestrebt. Im Aktionsraum können als Aktionen auch Folgen von Teilentscheidungen des Entscheidungsträgers zu verschiedenen künftigen Zeitpunkten erfasst werden. Um Folgen von Teilentscheidungen von „einfachen“ Aktionen zu unterscheiden, werden sie häufig Strategien genannt. Um mehrstufige Entscheidungen übersichtlicher darstellen zu können, verwendet man den Entscheidungsbaum. Dieser zeigt den Ablauf von Teilentscheidungen und Umweltzuständen. Entscheidungen bei Sicherheit Entscheidungen bei Sicherheit zeichnen sich dadurch aus, dass die Umwelt nur einen vorab bekannten Zustand annehmen kann. Bei Entscheidungen einer Ergebnisart und Ergebnissen in mehreren Zeitpunkten spricht man häufig von Investitionen, Investitionsrechnung oder- theorie. Dem wird in der Bwl hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Schwierigkeiten dabei bereitet oft das Einbeziehen von Zins. Entscheidungen bei Unsicherheit Entscheidungsmodelle, in denen keine Sicherheit herrscht, zeichnen sich dadurch aus, dass die Umwelt einen von mehreren in Betracht gezogenen Zuständen annehmen kann. Es bedeutet, dass nicht sicher ist, welcher von mehreren möglichen, aber bekannten Umweltzuständen eintritt. Im Falle des Risikos besitzt der Entscheidungsträger Vorstellungen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Umweltzustände. Diese Wahrscheinlichkeiten genügen stets den drei Axiomen: Nichtnegativität (Wahrscheinlichkeiten sind nie negativ) Normierung (die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses ist 1, die eines unmöglichen Ereignisses ist 0) Additivität (die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das eine oder das andere von zwei sich gegenseitigen ausschließenden Ereignissen eintritt, entspricht der Summe der Eintrittswahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse). Die Wahrscheinlichkeiten müssen jedoch nicht objektiv sein, es genügen auch subjektive (= von persönlichen Gefühlen/Interessen/Vorurteilen bestimmt) Wahrscheinlichkeiten. In einer Spielsituation entscheidet ein rationaler „Gegenspieler“ des Entscheidungsträgers darüber, welcher Umweltzustand eintritt und er verfolgt dabei seine eigenen Ziele. Es gibt das Konstantsummen-Spiel (die Summen der Ergebnishöhen des Spielers und des Gegenspieles sind gleich groß) oder das Nullsummen-Spiel (Gewinn des einen ist gleich der Verlust des anderen) Entscheidungen bei Unsicherheit Bei Unsicherheit kennt der Entscheidungsträger, was die Umwelt betrifft, nur die möglichen Zustände. Er weiß jedoch nicht mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Zustände eintreten. Für die Unsicherheit sind in der Literatur mehrere so genannte „Entscheidungsregeln“ entwickelt worden. Sie implizieren außer einer besonderen Sicherheitspräferenz auch noch die Höhenpräferenz. Dabei gibt es folgende Methoden: Minimax-Regel: Ergibt nur Sinn, wenn sie auf eine Ergebnismatrix angewendet wird und wenn dem Entscheidungsträger die negative Höhenpräferenz (je niedriger desto besser) wichtig ist. Er wählt die Aktion mit dem minimalen Schadensmaximum. Ich nehme von den schlechtmöglichsten Varianten die bestmögliche. Diese Regel beschreibt die Sicherheitspräferenz eines extremen Pessimisten. Maximax-Regel: Aus den besten Alternativen wird noch einmal die beste ausgewählt. Die beschreibt die Sicherheitspräferenz eines extremen Optimisten. Pessimismus-Optimismus-Regel: (Hurwicz) Diese Regel erlaubt Kompromisse aus den beiden zuvor behandelten Entscheidungsregeln. Sie fasst das größtmögliche Ergebnis jeder Aktion, gewichtet mit dem Faktor λ, und das niedrigste Ergebnis jeder Aktion, gewichtet mit dem Faktor 1- λ, zu einem Vorteilhaftigkeitsmaß zusammen. Im Faktor λ drückt der Entscheidungsträger seine persönliche Einstellung zur Unsicherheit aus. Das Maximum aus den ausgerechneten Ergebnissen ist die Lösung. Laplace-Regel: Da die Eintrittswahrscheinlichkeit unbekannt ist, wird unterstellt, dass alle Umweltzustände gleich wahrscheinlich sind. Optimal ist die Aktion mit der größten Summe. Bei 4 Varianten ist die Wahrscheinlichkeit 0,25, bei 2 ist sie 0,5. Minimax-Risiko-Regel: (Savage-Niehans-Regel) Als optimal wir die Aktion bezeichnet, deren größtmöglicher Nachteil verglichen mit den größtmöglichen Nachteilen der übrigen Aktionen am niedrigsten ist. Ich welche die besten Alternativen aus und daraus dann das Minimum. Entscheidung bei Risiko Ähnlich wie bei der Situation der Unsicherheit werden auch hier einige Entscheidungsprinzipien angeboten, wobei mit jedem dieser Prinzipien spezifische Sicherheits- und Höhenpräferenzen zum Ausdruck gebracht werden. Erwartungswert-Prinzip: In der Risikosituation liegt es nahe, die Ergebnishöhen der möglichen Ergebnisse einer Aktion mit deren Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewichten und aufzusummieren. Die sich daraus ergebenden Erwartungswerte von Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Ergebnishöhen sind die Vorteilhaftigkeitsmaße, die beim Erwartungswert-Prinzip (μ-Prinzip) aufgegriffen werden. Es passt weder zu einem risikofreudigen, noch zu einem risikoscheuen Mensch. (μ, δ)-Prinzip: Bei diesem Prinzip werden die in der Risikosituation mit Aktionen verbundene Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Ergebnissen nicht nur anhand ihres Erwartungswertes μ, sonder auch anhand ihrer Standardabweichung δ beurteilt. Dabei stellt die Standardabweichung ein in der Statistik verbreitetes Maß für die Streuung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung dar. Im Gegensatz zum Erwartungswertprinzip kann dieses Prinzip Risikofreude durch ein positives Gewicht für δ und Risikoscheu durch ein negatives Gewicht für δ widerspiegeln. Bernoulli-Prinzip: Mit Hilfe geeigneter Bernoulli-Nutzenfunktionen lassen sich verschiedene Einstellungen ausdrücken, die in der Literatur als Risikoneutralität, Risikofreude und Risikoscheu bezeichnet werden. Die Funktion u(e) = √e. Risikoneutralität = Sicherheitsäquivalent gleich groß wie er Erwartungswert μ Risikofreude = Sicherheitsäquivalent ist größer als Erwartungswert Risikoscheu = Sicherheitsäquivalent ist kleiner als Erwartungswert Bei einer sogenannten konkaven Nutzenfunktion muss das Sicherheitsäquivalent „link“ vom Erwartungswert liegen und es ergibt sich Risikoscheu. Für eine lineare Nutzenfunktion stimmen Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent stets überein = Risikoneutralität. Eine konvexe Nutzenfunktion ist das Sicherheitsäquivalent immer größer als der Erwartungswert = Risikofreude. Bei der Bernoulli-Nutzenfunktion nach Friedman und Savage sind Risikoscheu und Risikofreude in einer Graphik kombiniert. Dabei kommt das Axiomsystem ins Spiel: Ordnungsaxiom (siehe Seite 35) Stetigkeitsaxiom Substitutionsaxiom Dominanzaxiom Entscheidung in der Spielsituation Hier gibt es eine Vielfalt von möglichen „Spielen“. Es kann unterschieden werden zwischen Konstantsummen-Spiel, oder Nullsummen-Spiel oder Spiel mit variabler Summe, aber man kann auch noch unterscheiden, ob das Spiel nur strategische oder auch zufällige Elemente umfasst, ob die Spieler sich absprechen dürfen oder nicht und ob sie über die Züge anderer Spieler voll informiert sind oder nicht. Für das Zwei-Personen-Nullsummen-Spiel ist die Minimax bzw. Maximax-Regel die rationale Entscheidungsregel. Da bei den meisten strategischen Spielen jeder Spieler mehrfach „am Zug“ ist, wird in der Spieltheorie allgemein von Strategie statt von Aktion gesprochen. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Strategien (reine Strategien) werden die Strategien, die aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen bestehen, gemischte Strategien genannt. Abschließend kann gesagt werden, dass die schwierigste Aufgabe, bei den ganzen Prozessen, in der Aufstellung eines Entscheidungsmodells besteht.